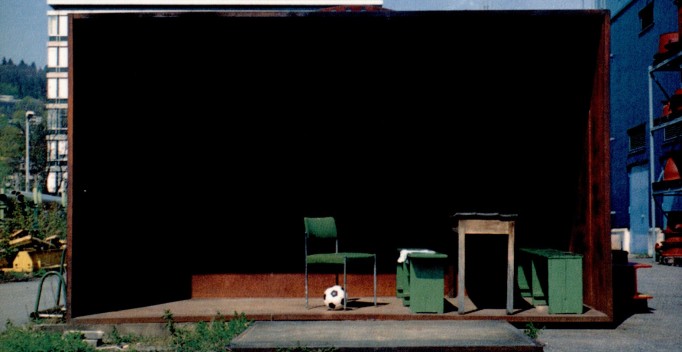

«Sportfilme funktionieren nicht!» So lautete eine oft gehörte Reaktion, als wir das Thema dieser CINEMA-Ausgabe bekannt gaben. Die Begründung: «Entweder man ist sportinteressiert oder nicht, und wenn, sieht man sich Sport am Fernsehen oder live an.» Beim Brainstorming zu «Sport und Film» assoziierten wir und die allermeisten Befragten damit zumeist Produktionen aus den USA: Baseball- und American-Football-Filme. Danach begann bald einmal die grosse Ratlosigkeit. Die spärliche Literatur zum Thema entspricht der Seltenheit von nicht amerikanischen Sportfilmen; im TV dagegen nimmt Sport umso mehr Platz ein. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt allerdings, dass die heutzutage wichtige Funktion des Fernsehens, Sportereignisse unmittelbar zugänglich zu machen, früher vom Kino erfüllt wurde. Sportgeschehen sind als Sujet für das Medium Film eigentlich prädestiniert: Sie sind dynamisch, sie stellen Tempo, Ästhetik, körperliche Geschicklichkeit und Leistung ins Zentrum; sie sind spektakulär. In den Anfangstagen des Films bildete Sport eine attraktive Möglichkeit, mit einer unbeweglichen Kamera ein Maximum an Bewegtheit einzufangen. Auf diesen historischen Aspekt der Konstellation «Sport und Film» gehen drei Beiträge ein: Mariann Lewinsky betrachtet Aufnahmen von Schweizer Turnvereinen aus der Anfangszeit des Films. Nicht zuletzt wegen der Körperdarstellungen geben diese Szenen ein lohnendes Spektakel für den Film ab. Gianni Haver zeigt, welche Rolle der Sport in Armee-Instruktionsfilmen zwischen 1939 und 1945, also zur Blütezeit der «geistigen Landesverteidigung» der Schweiz, spielt. Matthias Christen untersucht die Lntwicklungslinie von Zirkusfilmen. Sie beginnt im Sport des 18. Jahrhunderts und zieht sich durch den frühen Film bis zum modernen Erzählkino. Die Filme sind eine Mischform aus Erzähl- und Spektakelkino: Unter anderem hat hier ein boxendes Känguru seinen Auftritt. Im Laufe der Zeit verdrängte das Fernsehen im Sportbereich das Kino - spätestens, als die Möglichkeit der Liveschaltung sich als unschlagbare Attraktion erwies. Die anziehenden Eigenschaften des Sports machen ihn im Gegenzug zu einem ergiebigen Hintergrund für die Dramaturgie des Spielfilms: Die Spannung des Kampfgeists und des Wettbewerbs, die Dramatik von Leistung und Lohn, die Sehnsucht nach dem Sieg und die Ideale der Gleichheit und sportlichen Fairness - all diese Elemente können den Plot unterstützen. Flavia Giorgetta untersucht in ihrem Text über Tanzfilme der Achtzigerjahre, wie der Tanz den Zeitgeist spiegelt. Als körperliche Ausdrucksmöglichkeit der Figuren sind die Tanznummern nicht nur wegen ihres Glamours und ihrer Erotik attraktiv, sondern lassen auch auf das zeitspezifische Lebensgefühl und seine Ziele und Träume schliessen. Die Abenteuerlichkeit einzelner Sportarten ist ein weiteres Element, das gern ausgeschöpft wird. Wie Meret Ernst und Jörg Magener zeigen, leben die Tauchfilme von Hans Hass davon: Gefährliche Situationen unterWasser unterstreichen den Wagemut der Protagonisten bis zu einem solchen Grad, dass durch die Uberspitztheit der Dramaturgie so manche Sequenz unfreiwillig komisch wird. Der Temporausch, die Gefahr und starke Maschinen machen den Nervenkitzel von Autorennen aus. Welche Spielformen diese testosteronreiche Kombination im Spielfilm annehmen kann, betrachtet Reto Baumann in einer Genrestudie. Die typischen US-amerikanischen Teamsportarten - allen voran Baseball - vermeiden ein Unentschieden; Amerikaner stehen den häufig unentschieden endenden Fussballmatches ratlos gegenüber, und es darf vermutet werden, dass Mentalitätsunterschiede mitbegründen, weshalb Fussball sich (noch) nicht in den USA durchgesetzt hat und warum in Europa kaum jemand die Baseball- Regeln kennt. Dass der US-Teamsport im Film immer auch Metapher ist, zeigen Daniela Janser, Florian Keller und Veronika Grob: Zwischen dem Gleichheitsgedanken eines jeden Teamsports und der Möglichkeit, durch herausragende Leistungen seinen ganz persönlichen American Dream zu verwirklichen, entsteht ein Spannungsfeld, das der filmischen Dramaturgie dient. Der Weg zum Teamsieg ist gepflastert mit persönlicher Ranküne, Hahnenkämpfen, aber auch mit der Überwindung gesellschaftlicher Probleme. Rassenkonflikte müssen zuerst ausgetragen werden, damit die Mannschaft schliesslich vereint und durch die Spannungen gestärkt siegen kann. Im Teamsport können Spieler verschiedener sozialer und ethnischer Hintergründe einen Ort der Gleichheit schaffen, wie er im «realen» Leben nicht möglich ist. Anderseits spiegelt Sport im Film oft die Gewalt der Strasse wider. Besonders der Boxerfilm bildet eine beliebte Metapher der Grausamkeit in der Grossstadt: Jeder ist ein Einzelkämpfer, der bloss überleben kann, wenn er sich die Brutalität, die ihn umgibt, aneignet und sie selbst einsetzt. Rolf Niederer geht den Boxerfilmen von den Anfängen bis zu Fight Club auf den Grund. Es ist bemerkenswert, dass der ausserhalb der USA so populäre König Fussball nicht häufiger zur Rahmenhandlung im Film dient. Bend It Like Beckham bildet die bestätigende Ausnahme, höchstens noch flankiert von der Nick- Hornby-Verfilmung Fever Pitch und den fussballverrückten buddhistischen Mönchen in Phörpa. In der Saison, in der in der Schweiz alle Basler und Baslerinnen sind - vor Stolz erfüllt, den FCB in der Runde der besten 16 europäischen Mannschaften spielen zu sehen -, erscheint das erste Schweizer Fuss- balldrehbuch: Ueli der Fussballer von Richard Reich. Für CINEMA hat er seine subtile Arbeitsweise aufgedeckt und Auszüge aus seinem Drehbueh zur Vorabveröffentlichung freigegeben - endlich erhält der Fussball das filmische Gewicht, das ihm seit langem gebührt. Wie Fussball im Fernsehen für Geld sorgt, beschreibt Hans-Peter Wafler, indem er die wirtschaftlichen Zusammenhänge zwischen Sportverbänden, TV-Stationen und Fans aufzeigt. Er kommt zum Schluss, dass, auch wenn Sport oft die höchsten Einschaltquoten garantiert, die Spirale nicht unendlich in die Höhe geschraubt werden kann: Wir müssen wohl nicht befürchten, dass unsere Lieblingsmannschaften, Wunderskispringer und Tennisstars in naher Zukunft bloss noch auf Pay-TV-Sendern zu sehen sein werden. Im WM-Sommer 2002 widmete sich das Zürcher Helmhaus dem Fussball. Tom Menzi beschreibt die Hintergründe zu drei seiner Installationen und fügt Bilder aus der Ausstellung «Balsam - Exhibition einer Fussballseele» bei. Ebenfalls zur Fotografie hat Nico Gutmann gegriffen, der das Erlebnis im Fussballstadion mit dem Kinobesuch vergleicht. Mögen die Eintrittskarten noch ähnlich aussehen und im Film wie im Fussball ein Starkult verbreitet sein: Gutmann kommt zum gnadenlosen Schluss, dass das Erlebnis im Kino es niemals mit demjenigen im Stadion aufnehmen kann. Genug Gründe, der Leinwand doch noch eine Chance zu geben, finden sich im Kritischen Index, in dem eine Auswahl der letztjährigen Schweizer Filmproduktion besprochen wird. Im CH-Fenster zeichnet Thomas Christen die Geschichte der Filmwissenschaft an der Universität Zürich nach. Der Filmbrie) stammt dieses Jahr aus Indien; Meenakshi Shedde gibt einen Einblick in die grösste Filmproduktion der Welt: Bollywood. Für die Redaktion Natalie Böhler und Flavia Giorgetta

CINEMA #48

SPORT

EDITORIAL

ESSAY

CH-FENSTER

FILMBRIEF

SELECTION CINEMA

EPOCA - THE MAKING OF HISTORY (ANDREAS HOESSLI, ISABELLA HUSER)

MANI MATTER - WARUM SYT DIR SO TRUURIG? (FRIEDRICH RAPPELER)