»Ich habe im Cinema Tierbilder, leider nur zu selten, gesehen, die für sich allein schon mich mit dem Cinema befreunden würden. Wie eine afrikanische Großkatze in den schleunigsten Schlangenwindungen über einen mit Nippsachen überfüllten Spiegelsims rennt, ohne auch nur das kleinste Ding zu berühren, geschweige denn umzuwerfen, wie eine Eule in blitzschnellem Flug durch das dichteste Gestrüpp ohne anzustoßen eine Ratte überfällt, wo bekommen wir denn sonst dergleichen zu sehen? Bitte mehr Tierbilder.« - Karl Spitteler, »Meine Bekehrung zum Cinema«, in: Luzerner Tagblatt (22. März 1916) Babe war 1996 der Film, der in der Schweiz am meisten Kinoeintritte verbuchte; Microcosmos führt die Rangliste der Studiofilme an. Der kommerzielle Erfolg dieser Tierfilme weist darauf hin, daß die Addition »Kino + Tier« in ihrem Wechselspiel eine eigentümliche Faszination birgt, die eine genauere Betrachtung verdient. Es gehöre zu den Utopien des Films, »die Tiere sprechen zu lassen, deren Ausdrucksgebaren mimetisch aufzugreifen - als gäbe es eine gemeinsame Sprache«, schrieben 1989 die Herausgeberinnen von Frauen und Film in ihrem Vorwort zum Themenschwerpunkt »Mann + Frau + Animal«. Es ist weniger der Tierfilm selbst, der in diesem CINEMA zur Debatte steht, als das vielfältige Verhältnis von Kino, Mensch und Tier. Vom Tier als Tier, als Nebenfigur und Charakter ist hier die Rede; von der kinematographischen Begegnung des Menschen mit dem Tier; von Schauwerten und solchen Tierbildern, die, wie Karl Spitteler beobachtete, uns »mit dem Cinema befreunden«. So wie im Kino jegliche Zeichen der technischen Apparatur tendenziell zum Verschwinden gebracht werden, entwickelt sich der Zoo immer mehr zu einem transparenten Ereignis, das ebenfalls seine Bedingung ausblendet; Gitterstäbe weichen Panzerglas, das Panzerglas wird von inszenierten, mit Tieren gefüllten und begehbaren Landschaften abgelöst. Frieda Grafes Betrachtungen führen uns ein in die Welt eines aquatischen Kinos, das sich aus dem historischen Kontext des Surrealismus als ein Bestreben, Kunst und Wissenschaft zu verbinden, in den Filmen von Jean Painlevé offenbart. Vinzenz Hediger zeichnet anhand der entscheidenden Einstellung, die Jäger und Gejagtes bildkompositorisch vereint, das Bemühen um den Realitätseindruck im Safarifilm nach. Der Einsatz von Tieren als Manifestationen sexuellen Begehrens erfolgt entsprechend kulturell und historisch kodifizierten Konventionen. Annette Förster zeigt an einer Reihe von Werken von Regisseurinnen, wie sich in der Konfrontation von Mensch und Tier die stilistische Grammatik eines gesamtes Films erschließen läßt. An einem ähnlichen Punkt setzt Peter Purtschert mit seiner detailreichen Analyse von The Long Good Bye von Altman ein: Er zeigt, wie über Nebenfiguren - hier Katze und Hund - eine Umwertung der bekannten, von Chandler geschaffenen private eye-Figur Marlowe vorgenommen und ein Genre - der Film Noir - von Robert Altman liebevoll verabschiedet wird. Christine N. Brinckmann untersucht unter dem Gesichtspunkt empathischer Prozesse Zuschauerreaktionen gegenüber Tieren. Am Beispiel von William Wegmans künstlerischen Hundefilmen arbeitet sie heraus, wie Tiere als empathieerzeugende Geschöpfe - fern einer umfassenden Antropomorphisierung - inszeniert werden können. Auch Christoph Schaubs Bildessay geht der Frage der Rezeption von Tieren durch das Publikum nach. In der Nocturne zeichnet Dorothee Wenner den filmbiographischen Werdegang von Arnold Schwarzenegger nach; ein Star, dessen außer- und innerfilmisches Image sich vom frauenverbrauchenden Muskelprotz zum familienkompatiblen Ehemann gewandelt hat. Marion Strunk stellt eine Lesart von Butterfly Kiss zur Diskussion, und Felix Keller untersucht die Handhabung der Mensch-Maschinen-Differenz in drei neueren Science-fiction-Filmen. Im CH-Fenster beschreibt Antoine Duplan aus der Warte eines Zeitgenossen die jüngsten Entwicklungen einer einst legendären Westschweizer Filmproduktion und gibt einen Einblick in die neueren Filme aus der Romandie. Die Filmbriefe stammen dieses Jahr aus Italien und Irland. Zu danken ist Christoph Schaub, der für diese CINEMA-Nummer den Thementeil mit Bildmaterial ausgestattet hat; wo es sich von den Artikeln her anbot, wurden wie bisher die von den Autorinnen und Autoren zur Verfügung gestellten Bilder verwendet. Der Dank gilt ebenso Alfred Messerli für das Organisieren des Filmbriefes aus Italien und Mariann Lewinsky für ihre Anregungen. Alexandra Schneider

CINEMA #42

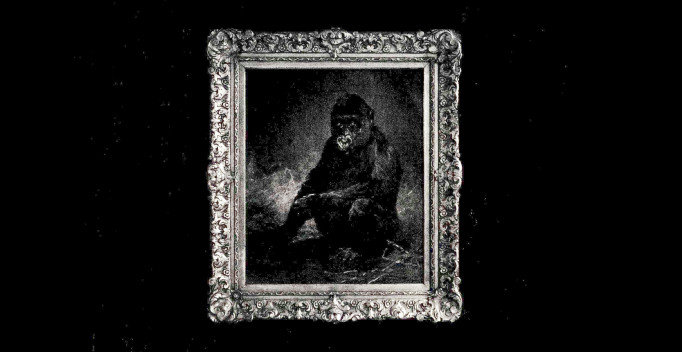

CINEZOO

EDITORIAL

ESSAY

FILMBRIEF

SELECTION CINEMA

UMGEZOGEN - (UMA PASSAGEM PARA O »PRIMEIRO MUNDO«) (GITTA GSELL)

II GIRASOLE - UNA CASA VICINO A VERONA (CHRISTOPH SCHAUB, MARCEL MEILI)