Le génie français est surréaliste. Aus Painlevés Mund ist das nicht geradewegs eine chauvinistische Parole, aus ihm redet immer auch der exakte Wissenschaftler. Er war Biologe und trat 1923 zum ersten Mal auf mit einem Forschungsbericht vor der Académie des Sciences. Zwei Jahre später machte er am selben Ort seine wissenschaftliche Mitteilung in Filmform.

Surrealistisch in seiner Diktion heißt: es gründet in der Realität, es ist beobachtet, es ist objektiv und bewußt. Um Horror zu erzeugen und Dramen zu zeigen, braucht es keine Imagination, sowenig wie dem wissenschaftlichen Film mise en scène Abbruch tut. Seinen Film über eine Vampirspezies aus dem Gran Chaco von 1939 hat er später mit den Duke-Ellington-Nummern »Echoes of the Jungle« und »Black and Tan Fantasy« unterlegt. Gedreht wurde er im Pariser Institut Pasteur mit rückpro-ähnlichen Effekten. Möglicherweise unter Verwendung der Transparence-Technik, die der Commandant Le Prieur erfand, der außerdem und in erster Linie der französische Pionier der Unterwasser-Kinematographie ist. Seine Erfindung, die autonome Taucherausrüstung, machte Painlevé sich in der Natur, unter Wasser zunutze; die bewegte Rennplatzszenerie hinter den Seepferdchen in L’Hippocampe ist eine surrealistische Collage mit effektiver Verwendung von Le Prieurs Rückprojektion.

Die Kameras zeichnen das Surreale materialistisch sublimiert auf. Die neue Objektivität, die aus den photographischen Bildern spricht, bewirkte einen Wandel der wissenschaftlichen Ausdrucksweise und Methode. Die Kameras mechanisierten die Metamorphosen, und der Einsatz bestimmter Elemente wie Licht und Wasser in Bewegung veränderten Darstellung in Epiphanie. Was, wie Benjamin sagt, zu einer heilsamen Entfremdung zwischen Mensch und Umwelt führte.

Surreal heißt, es steht immer etwas über, etwas, das sich der Abstraktion und Formalisierung widersetzt, eine offensichtliche Inkongruenz, die beim beobachtenden Betrachter alle möglichen psychischen Reaktionen auslöst. Das ist nicht ein unterentwickeltes Stadium von Wissenschaft, sondern entspricht ganz den Definitionen von Forschern wie René Thom, der sagt: »Was letztlich zählt im wissenschaftlichen Fortschritt, ist nicht die Anhäufung von Kenntnissen, es ist der Effekt auf die geistigen Strukturen, auf die Fähigkeit, die der Verstand hat, die Realität wirkungsvoller zu simulieren.«

Was Painlevé von seiner Zunft hielt, die durch lateinische Etikettierung glaubte, sich die Welt begreifbar zu machen, ist nachzulesen in einem Text, der in der ersten Nummer von Ivan Golls Zeitschrift Surréalisme erschien mit dem Titel »drame néo-zoologique«, in dem das Theatralische der Handlung nur der Zusammenprall von wissenschaftlicher Bezeichnung und banaler, präziser Beschreibung ist.

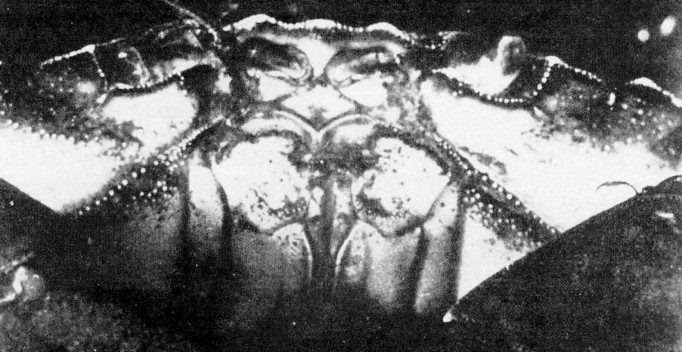

Bilder sind bei ihm Belege im Sinn von evidence - wie die Amerikaner es verstehen -, sie verbitten sich, Imago zu sein: Weder sind sie Ebenbilder noch Gleichnisse. Sie sind Gegenbeweise dokumentarischer Prägung. Die Unterseite einer Kamerungrille ist maskenhafter als ein Totemtier und die eines Krebses in Nahaufnahme zwingt den Betrachter, die Augen weit aufzureißen.

Freud sieht in jedem wissenschaftlichen Fortschritt eine Kränkung des menschlichen Selbstbewußtseins: Kopernikus dezentrierte die Erde, Darwin stellt uns den Tieren gleich. Dann kam er, Freud, entdeckte das Unbewußte und zeigte, daß wir nicht Herrn sind im eigenen Haus. Das Innenleben ist zuallererst geprägt von außen. Painlevé sagt: Den Eigentumsinstinkt muß man zerstören.

Der Surrealismus, das dämmert langsam, war nicht nur ein literarischer Hokuspokus aus Paris. Er revolutionierte, indem er ihn erweiterte, den Begriff von Kultur und machte durch Umverteilung Grenzen zur kompletteren Erfassung gesellschaftlicher Strukturen durchlässig. Bei seiner Realismuskritik waren ihm die photographischen Medien behilflich. Die zeigten, daß Realität nie direkt erkennbar und durchschaubar ist und vollends nicht aus menschlicher Sicht.

Zur Vorstellungshilfe der Person Painlevés sein Porträt durch Eisenstein, der im Februar 1930 einen Vortrag in der Sorbonne halten sollte mit einer Vorführung der Generallinie, und Eisenstein drohte die Ausweisung:

»Schwarzer Hut. Schwarzes Hemd mit schwarzer Krawatte. Und ich glaube sogar schwarze Handschuhe.

Das klerikale Schwarz ist hier nichts weiter als Tarnfarbe.

Der junge Mann ist nämlich so radikal gestimmt wie kaum ein zweiter. Und auch ein so wütender Gegner des Klerus wie kaum ein zweiter. Das ist mein guter Freund Jean Painlevé. >Papa hat schon ein Protestschreiben an die Präfektur geschickt.<

Papa ... Ja, für manchen ist er natürlich einfach Papa. Ansonsten ist er immerhin ehemaliger Kriegsminister, bedeutender Mathematiker und jetzt Kapitelpräsident des Ordens der Ehrenlegion.

Painlevé ist noch sehr jung, macht aber großartige Filme. Wissenschaftliche.

Unlängst sah ich einen - hervorragend aufgenommenen - Film von ihm über das Unterwasserleben eines Taschenkrebses. Er hat auch Mikrofilm-Aufnahmen aus dem Leben von Wasserflöhen und einen phantastisch schönen Film über Seepferdchen gemacht, dessen Einstellungen es mit den Trickfilmen von Méliès aufnehmen können.

Auf dieser Basis ist unsere Bekanntschaft zustande gekommen. Und auf seiner ehrlichen Sympathie für die Sowjetunion basiert unsere Freundschaft.«

Seine Wissenschaft begriff er als eine engagierte Tätigkeit im Sinn der activités der Surrealisten. Seine Haltung war skandalös für die damalige Wissenschaft, weil er sich ihrer bediente, um Sicherheiten zu erschüttern und Ambivalenzen vorzuzeigen, die keine Wahl lassen. Man muß das Paradox zusammenhängender Widersprüche aushalten. Er deklassierte positivistische Neutralität durch den Spektakelcharakter und den schlechten Ruf seines Mediums. Seine Wissenschaftskritik paarte er mit Kunstkritik. Wissenschaftlich betrieb er die Geschäfte, die in der allgemeinen Vorstellung den Künsten Vorbehalten sind. Das Unbehagen vor seinen Bildern bleibt immer stärker als die Möglichkeit, sie mit ästhetischen, mit poetischen Kategorien zu domestizieren.

1930 war er mit seinen Filmen und einem Vortrag in Berlin. Es gab schon früher, im 8 Uhr-Abendblatt, ein Interview mit ihm - wahrscheinlich arrangiert durch Übersetzung, denn Painlevé sprach kaum deutsch: Anarchismus ist im Grunde nichts anderes als Abbruch aller Lügen. Heute entdecke ich am Mikroskop etwas, was alle bisherigen Erkenntnisse umstößt, morgen finde ich etwas, was meine heutigen Feststellungen über den Haufen wirft. Das ist Anarchie - das Leben selbst, tägliches Neugestalten. Ich hasse alle Bindung, Autorität, Starrheit. Ich schäme mich nicht, morgen einzugestehen, daß ich heute geirrt habe.

Auch sein Vampirfilm, korrigierte er sich kurz vor seinem Tod in einem mehrstündigen Fernsehinterview, enthält irrige Schlußfolgerungen, Bilder, die falsches Zeugnis ablegen. Aber das tut seinen Intentionen keinen Abbruch.

In seine Vampiraufnahmen hat er eine Art inneren Monolog zum Wissenschaftsfilm montiert. Er zitiert den Nosferatu und Murnau als den Mann, der, treu der Legende, den Vampir in einen Menschen transformierte. Wie nahezu jedermann weiß, benutzte Murnau in seinem Film dokumentarische Bilder, Found footage aus dem Kulturfilmangebot der Ufa, zur Authentifizierung seiner Fiktion, um dem Zuschauer Phänomene vor Augen zu führen, die zwischen festdefinierten Bereichen sich bewegen, die Transgressionen darstellen zwischen dem Animalischen und dem Vegetabilischen, eine fleischfressende Pflanze und einen filiformen, fadendünnen Polypen, einen von der Art der transparenten Saugepflanzen, die Painlevé oft gefilmt hat.

Die Idee zu Murnaus Film entstand, schrieb der Drehbuchautor des Films, Albin Grau, als Reaktion auf die Schlächtereien des Ersten Weltkriegs. Von seinem Vampirfilm sagt Painlevé, daß Vorahnung ihn veranlaßt haben müsse, so seine Bilder kurz vorm Ausbruch des Zweiten Weltkriegs zu machen. Als er sie dann montiert vorführte nach dem Krieg, erklärte André Bazin sich geblendet »von ihrer kinematographischen Wahrheit, gleichzeitig zoologisches Dokument und die Vollendung von Murnaus großartiger Blutmythologie«.

Die Triebfeder hinter dieser Koppelung von populärer Erfindung und Wissenschaft ist zuallerletzt, was man bei allen surrealistischen Unternehmungen immer gern als erste Absicht unterstellt, Provokation. Es geht darum, Dokumente beizubringen, die durch Zusammenfügung und Inkongruenz sprechen.

In der Zeitschrift Documents hatte George Bataille für die Rubrik »Wörterbuch« den Artikel »Schlachthof« verfaßt, in dem er die Blutopferstätten vergangener Zeiten und Kulturen in Verbindung brachte mit den modernen Einrichtungen systematischer Tier- und Fleischhauerei. »Erschütternd in ihrer Koinzidenz, die mythologischen Mysterien und die düstere Großartigkeit dieser Orte, an denen das Blut fließt.« Da wirft sich von selbst die Frage auf, wer wann wen töten darf. Was zerstört werden muß, damit anderes weiterlebt.

Die Fotos, die Batailles Text begleiteten, hatte Eli Lotar an der Villette, im Pariser Schlachthof gemacht. Lotar filmte in den späten zwanziger Jahren zusammen mit Painlevé Wasserflöhe, Krabben, Krebse und Hummer.

Painlevé seinerseits schrieb den Kommentar zu George Franjus Schlachthof-Film Le Sang des bêtes von 1949, der die Tötungsarten und -instrumente detailliert beschreibt und wie die Tiere zerteilt, zerlegt, zerschnitten werden, wie die einzelnen Tierarten verschieden behandelt werden. Die Menschen sind, abgesehen von ihrer intellektuellen Gefräßigkeit in Wort und Bild, eine reale Bedrohung für die Tiere.

»Die Hammel werden angeführt vom »kleinen Süßem, dem Verräter, der den Weg kennt und der mit dem Leben davonkommt. Die anderen folgen, sie blöken, wie Geiseln singen, wohlwissend, daß es nichts nützt.« Franjus Film kommt daher wie ein Nachzögling des Surrealismus. Seine Düsterkeit beschwört die Jahre der Verdunklung, eine blutige Nachlese zu Okkupation und Kollaboration. Painlevé engagierte sich aktiv, in der Résistence, im Kampf gegen die Deutschen.

Assoziationen sind vor Painlevés Filmen immer zulässig, sogar erwünscht. Er fordert sie mit seiner Methode, die sein Stil ist, heraus. Die Vorstellungen, die er stimuliert, bleiben im Bereich widersprüchlicher Empfindung. Sie nehmen nie die Formen an, die zur Identifikation anhalten. Sie sind keine Projektionen. Den Tieren werden nicht menschliche Eigenschaften und Reaktionen zugeschrieben und unterstellt. Zu seiner eigenen Überraschung stellt er menschlich nahe Verwandtschaft mit niederen Klassen des Tierreichs fest und Intelligenz. Bei einem Oktopus, einem Tintenfisch - dessen grammatisches Geschlecht im Französischen weiblich ist -, entdeckt er Lider über den Augen wie sonst nur bei höheren Säugetieren.

Aus Zuneigung und auch ein wenig aus wissenschaftlicher Neugier, erzählt Painlevé, brachte er ihr jeden Tag um elf Uhr früh ein frisches Hühnerei. Worüber sie jedesmal die Farbe wechselte und schwarz vor Vergnügen wurde. Bis er eines Tages ein faules Frühstücksei brachte: sie wurde weiß vor Zorn und warf den Rest der Schale zum Aquarium hinaus.

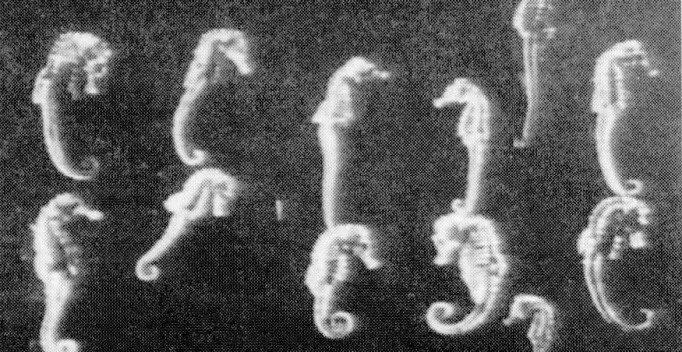

Painlevé hat keine Bedenken, seinen wissenschaftlichen Umgang mit den Tieren als anthropomorphisch zu bezeichnen: »Anthropomorphismus, wir betreiben ihn, wir haben das Recht dazu und die Pflicht, ansonsten wären wir nicht in der Lage, irgendein Element unserer Umgebung einzuschätzen.« Nur daß sein Anthropomorphismus nach hinten losgeht, um generelle Andersartigkeit vor Augen zu führen und zu respektieren, von gleich zu ungleich gewissermaßen. Er öffnet die enge Menschenwelt hin zur Tierwelt, in eine andere Zeit. Er ist trainiert auf die Lücken im Definitionssystem. Er scheint seine Forschungsobjekte danach auszusuchen, ob sie Störfaktoren für die gängigen Taxinomien sind, ob sie Transgressionen bilden: die Panatopoden, über deren Zugehörigkeit zur Gattung der Schalentiere oder der Spinnen die Wissenschaft sich streitet, die Diatomeen, die vielleicht Pflanzen, vielleicht auch Tiere sind, dann Fortpflanzung durch Jungfernzeugung bei Wasserflöhen und dann das Seepferdchen, in dem ein Maximum an Form, an Figuration sich mit der bewegten Natur verbindet, das so etwas wie sein Wappentier geworden ist. Bei denen legen die Weibchen den Männchen die Eier in eine Bauchtasche, die sie austragen und unter Mühen und Schmerzen die Jungen zur Welt bringen, wobei es vorkommt, daß die Brusttasche in einem Nachgeburtseffekt sich aufbläht und bewirkt, daß das Männchen - »wie ungehörig« - mit dem Kopf nach unten schwimmt.

Aber das ist nicht seine einzige Monstrosität. Nicht Pferd noch Fisch, weil unter Wasser schwimmend, aber vertikal, verstört es mit seinen hieratischen und pomadigen Bewegungen alle üblichen Wahrnehmungs- und Darstellungskoordinaten. Als ein lebendiges Fossil ist es die zoologische Variante zu Karl Bloßfeldts »Urformen der Kunst«, die durch Photographie steinern gemachte Pflanzen sind. In Painlevés still photography sieht sein Seepferdchen aus wie mit unzähligen Blinklichtern oder Glühbirnen besetzt, die zusammen mit seinem kreisrunden Auge so viel mehr Blickpunkte bilden und Leuchtkraft haben als das Auge der Kamera mit dem Filmwissenschaftler dahinter.

Painlevé ist einer von den zahlreichen Filmern mit der Ansicht, daß die Entwicklung zum Synchronton ein Rückschritt für die neuen Bilder war und die Blicke wieder verengte. Der Film ermöglichte ein Wissen und ein Denken mit ihm, das, wie Benjamin schrieb, den, der es hat, stumm macht. Painlevé hätten Zwischentitel als Hinweise und zusätzliche Informationsquelle genügt, Schrift, die nicht mehr beschreibt und ihren Gegenstand transformieren muß, sondern die Zeigefunktion hat, die ostentativ ist.

Surrealist, aber unter Wasser

Eisenstein, 1930 in Paris nach seiner Meinung zum Surrealismus gefragt, gab eine Antwort, die vor allem in der Beschreibung ihrer »diametral entgegengesetzten Prozeduren« überraschte: Wir pathetisieren Fakten, die an und für sich weder pathetisch noch heroisch sind, um Gefühlsbewegungen hervorzurufen, die Surrealisten wollen alle unterschwelligen Gefühle austreiben. Man hätte erwartet, daß er für seine, für die sowjetische Kinomethode größere Wissenschaftlichkeit und Theorie in Anspruch genommen hätte.

Später, in seinen Memoiren, im Rückblick, hat es den Anschein, als habe er schon damals einen Unterschied gemacht zwischen einem linken Flügel der Surrealisten und den rechten um Breton, von dem er abrückt und den er als marxisierenden Salonsnob bezeichnet. Es waren die vom linken Flügel, seine »demokratischen Freunde«, die ihn auf einer Sightseeing-Tour in den Schlachthof an der Villette brachten. Ein Leckerbissen besonderer Art, schreibt er - was nicht im Sinn Batailles und seiner Freunde gewesen sein kann. Obwohl, vielleicht spukte ihm im Hinterkopf die kannibalische Leckerei, von der Bataille spricht in einem Text, in dem von Bunuels aufgeschlitztem Auge die Rede ist und vom Chien andalou als einem Film, in dem im Unterschied zu den banalen Avantgarde-Filmproduktionen das Drehbuch vorherrscht: ein Film ohne alle »Kunst«, in dem offenbar wird, »wie faszinierend Horror ist und auch, wie er allein brutal genug ist, entzweizubrechen, was erstickt«. Was haben, fragt er, zum Beispiel Insekten an sich, daß sie im zivilisierten Menschen solchen Widerwillen erregen.

Für Documents, die kurzlebige Zeitschrift des linken Flügels, zerschnitt Eisenstein, nachdem er die Generallinie in Paris nicht zeigen durfte, bereitwillig seine Filmkopie und demontierte sie zu einer inoffensiven Bilderfolge aus dreißig Photogrammen. Artaud hätte es gut eine cochonnerie nennen können (norddeutsch Schweinerei, süddeutsch Sauerei), denn von Schocks kann nicht mehr die Rede sein. Sie sind verschwunden in der ästhetischen Gleichförmigkeit porträtartiger Fotos. Aber sie sind der lebendige Beweis für Batailles These, daß alle künstlerischen Tätigkeiten - und in den photographischen Medien, weil sie der Realität soviel näher sind, zeigt sich das besonders durch Ausschnitt, Detaillierung, Großaufnahme, Montage - Gewaltakte sind.

Insofern hatte Eisenstein wohl richtig gesehen, seine Intentionen und die selbst des linken Flügels der Surrealisten waren diametral entgegengesetzt: Er machte Bilder und mit den Bildern Pathos, während die Gruppe um Bataille nach Alltagsbildern Ausschau hielt, die, eingesetzt in ihre Zusammenhänge, den Blick öffneten auf ein direkt nicht sichtbares Reales. Beide Seiten reden von Konkretisierung. Aber während Eisenstein meint, durch und mit Bildern Denken, Abstraktionen, Theorie anschaulich zu machen, ist für die linken Surrealisten der sichtbare Schock, der aus der Verschränkung des Alltäglichen und des Geheimnisvollen entspringt und die Logik ins Wanken bringt, das Ziel ihrer Aktivitäten, um vorzustoßen zu der Heterogenität, die als nichtassimilierbarer Rest des Realen der Darstellung sich widersetzt.

Die surrealistische Kunst, sagt Painlevé, ist eine exakte Kunst, weil ihre Transpositionen allein der Aufnahmeapparatur sich verdanken, der die fürchterlichen Interpretationen, die mit der Sprache einhergehen, ausschließt. Painlevés Wissenschaft ist optisch, ihr ästhetischer Impakt ergibt sich, vor allem in seinen Filmen der dreißiger Jahre, aus der materiellen Verfassung der kinematographischen Technik. Das Primitive erlaubte die tiefen Blicke, bevor Gebrauch und Fortschritt ihren Firnis über das Sichtbare zogen und Gewöhnung ihre Schleier darüberlegte.

Warum betrieb Painlevé seine Filmerei bevorzugt unter Wasser oder aber durch Wasser und durch Glas? Um auf die Linsen hinzuweisen, die alles menschliche Sehen veränderten und erweiterten - das wäre eine Interpretation, die den Nachteil hat, ein Gemeinplatz unter den Argumenten der Moderne zu sein. Painlevé selbst hat eine sehr plausible, praktische Erklärung: »Das Kino ist, seit der Erfindung des zusammengesetzten Mikroskops, das heißt, seit mehr als zweihundert Jahren, erstmals wieder ein Instrument zu allgemeiner Forschung.«

Der Kinematograph ist eine Apparatur, die neuerlich die Grenzen des Sichtbaren überwindet.

Painlevés Gebrauch der Kinoapparatur ist vom geduldigen Hinschauen bestimmt. Bilder zu machen, um sie als Trophäen seiner Expeditionen herzuzeigen, ist ihm zweitrangig. Er träumte von einer Forschung, die aufs Experimentieren, aufs Zerstören verzichtete, und von einer Wissenschaft, die weniger analytisch ist, als durchsichtig macht, von unterhaltsamen, burlesken Revolutionen. Formen und Strukturen verflüssigt er durch unstabile Elemente wie Licht und Wasser. Er machte die ultimativen Lichtbilder, mit denen er auch im Zuschauer die ozeanischen Gefühle weckt, ein aller aggressiven Individualität entgegengesetztes Empfinden, »ein Gefühl der unauflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit mit dem Ganzen der Außenwelt« (Freud). Man fühlt in seinem Kino, in dem die Scheibe die Leinwand ersetzt, sich gewiegt wie »in der noch immer ersehnten Behausung«, die tiefer sitzt als Abrahams sprichwörtlicher Schoß.

Im Zuge der Theoriemanie nach 68, als alles in Text verwandelt wurde und Lesen und Dechiffrieren neuerlich das Sehen und Beobachten verdrängte, wurde, oft Hand in Hand mit der Verurteilung von Bazins Realismusverständnis, Transparenz zum Schimpfwort, um sowohl amerikanische Kinoillusion zu bezeichnen als auch den Idealismus europäischer, dokumentarischer Darstellungs- und Abbildgläubigkeit. In beiden Fällen hieß es Vertuschung der durchs Medium vorgenommenen Veränderung, mit der Absicht, nur nicht die Materialität des Trägers in Erscheinung treten zu lassen. Und sowieso unterstellte man der Kinoapparatur, Agent der Ideologie ihrer Erfinder zu sein.

Die Transparenz, genau die bekommt man zu sehen in Painlevés Filmen. Der von der Technik stark gemachte menschliche Blick ist dargestellt in Richtung eben nicht auf repräsentable Realität, sondern aufs Nichtwahrgenommene, vom normierten Blick nicht Konkretisierte. Es ist ein positiv Unheimliches, das der Apparat ans Licht bringt.

Die aquatische Tradition des Kinos hat sich von Anfang an, seit Lumière - zum Beispiel seine Sekundenfilme Le Bocal aux poissons rouges und Aquarium - mit der optisch-wissenschaftlichen verbunden. Später, in den Zwanzigern und Dreißigern, mit der Neuen Sachlichkeit, wurde daraus ein Stil, eine Ästhetik, die auch im kommerziellen Film ihren Niederschlag fand, in Fritz Längs Liliom, im Detail bei Lubitsch in einigen seiner Hollywood-Produktionen. Painleves Spiren und Amöben und Algen und Wasserflöhe sehen aus wie Glaskunst von Lalique. Und nicht nur die Viecher, die Filme selbst bleiben in der Erinnerung wie etwas Gläsernes, Zerbrechliches.

Nichts Schneidendes, denn die Bewegung nimmt ihnen Kälte und Schärfe. 1930 machte Painlevé die Bekanntschaft Vigos, der ihn in einem Brief fragt: »Haben Sie La Natation, par Jean Taris gesehen? Ein Film über und unter-see. Schon dieses Lebewesen in seinem Element, aber ... Jean Vigo ist natürlich nicht Jean Painlevé. Das lassen Sie sich gesagt sein!« Mit den Aufnahmen in Vigos L’Atalante - zu dem Painlevé unter anderem die Hand in Spiritus in Michel Simons Kuriositätenkabinett beisteuerte -, wenn Jean Daste, unter Wasser schwimmend, die Augen weit aufgerissen, nach seiner versunkenen, entschwundenen, verlorengegangenen Liebe Ausschau hält, erklärt sich einem, was auch Painlevés Filme über bloß wissenschaftliches Sehen hinausführt und ihnen, gleichgültig, ob sie einem realen Environment entstammen oder ein exotisches Aquariumsdekor ihnen eine Aura verschafft: Das Wasser konkretisiert, es dokumentiert das Verlangen zu sehen, die Lust des Wissenschaftlers, seine Skopophilie und, o Wunder! die Unsichtbarkeit des Unbewußten. In Sachen Wunder, schrieb Eisenstein an Painlevé, halte ich Sie für den einzigen ernsthaften Konkurrenten der Muttergottes von Lourdes.

Painleve hätte am liebsten alle seine Filme in drei Versionen gedreht: eine experimentelle mit den erst noch zu entwickelnden Basiselementen, eine zweite für die Kollegen von der Universität mit verifizierten Ergebnissen und eine fürs Publikum, in der zum Beispiel durch Musik die Akzente gesetzt werden, oder aber die Montage die kuriosen und überraschenden Momente schmackhafter macht.

Wissenschaft allgemeinverständlich und unterhaltend zu machen heißt für ihn durchaus nicht, sie zu vulgarisieren und auf ein Niveau zu bringen, das sich bereitwillig den Maßgaben der Medien anpaßt. In den Dreißigern in Frankreich entsprang eine solche Haltung den Idealen der Volksfront, und der Wunsch, Wissenschaft zu demokratisieren, war eher getragen von der Absicht, den Eliten ein Monopol zu entziehen, als sich pädagogisch zu minder Informierten herabzulassen. Painlevé verweist nicht auf seinen Mathematiker-Vater als letztlich ausschlaggebend für die Richtung seiner wissenschaftlichen Laufbahn, sondern auf Joseph, den Gehilfen im Zoologielabor der Sorbonne, einen richtigen Praktiker, den Erfinder u. a. einer Technik, mit Hilfe eingespritzter Gelatine Seeigel durchsichtig zu machen. Entdeckungen, die zu langsam oder zu schnell sind für das menschliche Auge, schreibt er den geschickten Apparatmanipulationen seines Kameramanns André Raymond zu. Für Painlevé ergab sich die Veränderung des wissenschaftlichen Status wie automatisch aus der Verlagerung von geschriebener Mitteilung auf gezeigte - mit Hilfe eines Massenmediums, dessen Prinzip es ist, an die Stelle von Einmaligkeit und Dauer Reproduktion und Flüchtigkeit treten zu lassen. Biologie ist für ihn eine Wissenschaft, die sich nicht auf Theorie gründet. Seinem Vater, sagt er, habe er nur den einzigen Vorwurf zu machen, ihn nicht genügend darüber aufgeklärt zu haben, welche phantastische Arbeitserleichterung mathematische Kodifizierung bereitstelle.

Mit der Verwendung von Jazz in seinen Filmen brüskierte er das große Publikum, das bestand, seiner Vorstellung von Kulturfilm entsprechend, auf E-Musik. Das Mißverständnis in bezug auf Musik hat sich - auch bei Zuschauern, die seine Filme sonst schätzen - bis heute fortgesetzt: Sie wird als Untermalung, als Metaphorisierung der Bilder interpretiert und deshalb als Mickey-mousing abgelehnt. Painlevé sieht darin einen »kosmischen Zufall«, wenn ein Stück von Jimmy Luceford sich von der ersten bis zur letzten Note deckt mit der Entwicklung und Bewegung, die er in Les Assassins d'eau douce zeigt.

Für die Vermischung von High und Low, aber auch die Aufhebung der Grenze zwischen Wissenschaft und Kunst, die in Frankreich in den Zwanzigern und Dreißigern durch die Neuformierung der Ethnographie und die Soziologisierung der Kunstbegriffe durch die Surrealisten unter dem Einfluß der technischen Medien Photographie und Film passierte, präsentiert sich Painlevé als ein aufschlußreicher Sonderfall. Mit dem Sehen, das dem menschlichen Auge vertraut ist, wollten die Surrealisten, wie man im Chien andalou sieht, ein für allemal Schluß machen. Painlevés Filme widersprechen den gängigen Evolutionsvorstellungen und zeigen das Unterwasserreich als eine Parallelwelt, wobei Entsprechungen und Zufälle nie zur Konsolidierung und Verfestigung von Thesen und Prämissen hergenommen werden und jeder Zufall, ob kosmisch oder alltäglich, ihn entzückt.

Er hätte die Collagierung willkommen geheißen von seiner Beschreibung der grenzüberschreitenden, zwischen vegetalisch und animalisch schwankenden Saugarme eines Seeigels mit einer Beschreibung von Freud, aus dem Jahr 1917, die so geht:

»Ein gewisses Maß von Narzißmus bleibt trotz hochentwickelter Objektliebe fortbestehen. Das Ich ist ein großes Reservoir, aus dem die für die Objekte bestimmte Libido ausströmt, und dem sie von den Objekten her wieder zufließt. Die Objektlibido war zuerst Ich-Libido und kann sich wieder in Ich-Libido umsetzen. Es ist für die volle Gesundheit der Person wesentlich, daß ihre Libido die volle Beweglichkeit nicht verliere. Zur Versinnlichung dieses Verhältnisses denken wir an ein Protoplasmatierchen, dessen zähflüssige Substanz Pseudopodien (Scheinfüßchen) aussendet, Fortsetzungen, in welche sich die Leibessubstanz hineinerstreckt, die aber jederzeit wieder eingezogen werden können, so daß die Form des Protoplasmaklümpchens wieder hergestellt wird.«

Natürlich sind seine berühmten Sätze bekannt: der Mensch nichts Besseres als die Tiere ... selbst aus dem Tierreich hervorgegangen ... spätere Erwerbungen vermochten die Zeugnisse der Gleichwertigkeit nicht zu verwischen in seinem Körperbau wie in seinen persönlichen Anlagen.

Painlevé fragt sich - das ist seine Spielart von Anthropomorphismus Wie kann ich ein Lebewesen wie den Oktopus, der schleimig ist und falsch und ungemein beweglich und anhänglich, dem Zuschauer sympathisch machen, wie Interesse wecken für den Seeigel, an seinen Formen, an seinen Saugnapffüßen, die schönere Säulen bilden als alles, was die Architektur sich hat einfallen lassen. (Bataille in seinem Aufsatz über den »Modernen Geist und das Spiel der Umwandlungen« beschwört gegen die Ego-Kunst den kollektiven Formenschatz und macht sich anheischig zu beweisen, daß kein Kunstfanatiker ein Gemälde je so liebe wie ein Fetischist einen Schuh.)

Was ist das für ein Gefallen, das man finden kann an den Kunstformen der Natur, wenn es als interesseloses Wohlgefallen ausgelöst wird von Forschung, die zweckgerichtet ist, an einem Gegenstand, bei dessen Abbildung der reale Zufall als Deus ex machina auftritt.