Was passiert, wenn der weiße Jäger in Afrika auf sein Wild trifft - auf der Ebene der filmischen Montage und darüber hinaus?

Konfrontationen von weißen Jägern mit wilden Tieren sind im Kino so zahlreich wie stereotyp. Weit über vierhundert Spielfilme mit Schauplatz in Afrika haben englische und amerikanische Produzenten bisher finanziert, und die meisten davon gehören demselben Genre an, dem Safarifilm1. Dieses Subgenre des Abenteuerfilms trägt stark melodramatische Züge, sein Motivrepertoire ist äußerst beschränkt. Die Hauptfigur ist meist der weiße Jäger, im Regelfall ein Angelsachse, der sich als Safaribegleiter oder Zootierlieferant in Afrika ein Auskommen schafft. Er bedient einen überschaubaren Kundenkreis, bestehend aus Sportjägern, Schatzsuchern und Dschungelforschern. Stets sind schöne Frauen aus großbürgerlichen Verhältnissen mit von der Jagdpartie, Frauen, die entweder ihren Gatten begleiten oder diesen aufzuspüren hoffen, nachdem er von seiner letzten Expedition nicht zurückgekehrt ist.

Die Begegnung von Jäger und Wild, so wie sie der Safarifilm schildert, ist letztlich Teil eines viktorianischen Dramas. Die Figur des weißen Jägers prägte der 1856 geborene Engländer Henry Rider Haggard in seinen Abenteuerromanen She, Alan Quatermain und King Solomon’s Mines, die im England des ausgehenden 19. Jahrhunderts eine große Leserschaft fanden. In She kreierte Haggard den Mythos der »weißen Göttin«, einer Frauenfigur, die ein feminines Pendant zu Edgar Rice Burroughs’ Tarzan darstellt und in den Tiefen des Dschungels als Weiße über Horden von Wilden herrscht. Ihr spürt ein junger Engländer nach, der sich mit der geheimnisvollen Frau verwandt glaubt und für die Expedition einen dschungelgewandten Weißen anheuert. Diese Figur verfeinerte Haggard in Alan Quatermain und dem Nachfolgeroman King Solomon’s Mines zum Typus des »weißen Jägers«, auch wenn er diesen Begriff nicht verwendete. Der Terminus white hunter entstammt einem Safariprospekt aus dem Jahr 1918, in dem eine britische Agentur ihren Kunden zusicherte, daß sie auf der Jagd nicht von eingeborenen, sondern von weißen Fährtensuchern begleitet würden: von jenen abgebrühten und dschungelerfahrenen Figuren also, die mit Hemingways Afrikaerzählungen auch in die gehobene Literatur Eingang gefunden haben.

So sehr das Safarigenre an den Schauplatz Afrika gebunden ist, so wurde doch nur ein Bruchteil der Safarifilme vor Ort gedreht. In den Jahren vor 1950 wagte Hollywood überhaupt nur einmal den Vorstoß ins authentische Dekor. William S. Van Dyke reiste 1929 mit einer umfangreichen Equipe nach Südostafrika, um die Außenaufnahmen für die MGM-Produktion Trader Horn zu realisieren. Ziel der Expedition war es, den neuen Realismus des Tonfilms für eine ungekannt lebensechte Wiedergabe afrikanischen Wildlebens urbar zu machen. Die Reise dauerte mehrere Monate, verschlang Unsummen von Geld und brachte einige der Beteiligten an den Rand des körperlichen Ruins; unter anderem ertaubte ein Toningenieur vorübergehend an einer Überdosis Chinin2. Die Bilanz von Van Dykes Afrikaausflug fiel ernüchternd aus. Wohl kehrte die Equipe mit einem reichen Fundus an Bildmaterial nach Hollywood zurück, doch brauchbar waren nur die Aufnahmen tanzender Eingeborenenstämme. Sie fanden nicht nur in Trader Horn, sondern auch in Van Dykes nächstem Film Tarzan, the Ape Man Verwendung. Die Tieraufnahmen dagegen genügten den Ansprüchen des MGM-Produktionschefs Irving Thalberg nicht, und Van Dyke mußte nach Mexiko fahren, um in einem geheimgehaltenen, äußerst blutigen Nachdreh eine Gruppe alternder Zootiere jagdsequenztauglich hinzuschlachten.

Der relative Mißerfolg der Trader Horn-Expedition hielt Produzenten für die nächsten zwanzig Jahre davon ab, Safarifilme vor Ort zu drehen.3 Dann, Ende der vierziger Jahre, erlebte das jungte exploration subject, wie der Safarifilm in Hollywood genannt wurde, unvermittelt einen Aufschwung, ja seine eigentliche Blütezeit. Das hatte vorwiegend ökonomische Gründe. Die Reise nach Afrika sollte den Ausweg aus der Krise weisen, in die das Kino zu geraten drohte. Die amerikanische Filmindustrie erlebte 1946 ein bis heute unübertroffenes Rekordjahr; die Kinos erzielten Auslastungsziffern von 75 Prozent. In den folgenden Jahren sanken die Zuschauerzahlen drastisch. Der Grund dafür lag in der zunehmenden Suburbanisierung Amerikas. Die Leute zogen aus den Innenstädten in neuerbaute Vorstädte, wo sie mit Kinderaufzucht und Konsumgüterfinanzierung so sehr beschäftigt waren, daß zum Kinobesuch in der Innenstadt keine Zeit mehr blieb. Der Boom der Autokinos in den Jahren nach 1948 zeigt allerdings, daß die lost audience, wie das entschwundene Publikum von der Industrie wehmütig genannt wurde, bloß die Adresse gewechselt hatte, ohne dabei das Interesse am movie entertainment zu verlieren.

Die Industrie setzte auf altbewährte Strategien, um die lost audience zurückzuerobern. Wie schon in den Depressionsjahren strafften die Studios ihre Produktionsprogramme. Sie griffen auf bewährte Genres zurück, produzierten weniger Filme, stilisierten diese aber zu Ereignissen. Diese Strategie wurde zunächst auf den Western angewandt, das vermeintlich profitstabilste aller Genres. Die Rechnung mit den »Superwestern« ging indes nicht auf. John Fords She Wore a Yellow Ribbon beispielsweise, ein Film mit zwei großen Stars, floppte auch beim Westernpublikum. Nun schauten sich die Produzenten nach einem anderen »sicheren« Genre um, das sie auf Attraktionsproportionen aufblasen konnten. Unweigerlich verfielen sie auf das jungle exploration subject, das einzige Genre neben dem Western, das unter herkömmlichen Produktionsvorgaben seit Menschengedenken keinen Flop mehr verbucht hatte.4 Der Trend zum Dschungel- und Safarifilm erfaßte bald die ganze Industrie und erreichte in der Saison 1949/50 einen ersten Höhepunkt. Hauptmerkmal der neuen Safarifilme war dabei ein intensives Bemühen um Authentizität; praktisch alle diese Filme wurden in Afrika gedreht. MGM machte wiederum den Anfang. Produzent Sam Zimbalist schickte 1950 Stewart Granger, Deborah Kerr und eine vollzählige Filmequipe für eine Neuverfilmung von Haggards King Solomon’s Mines nach Kenya. Dem Branchenblatt Motion Picture Herald verriet Zimbalist vor der Abreise, sein Ziel sei es, einen »guten, aufregenden und unglaublich realistischen Film« nach Hause zu bringen.5 Das B-Picture-Studio Republic folgte dem Trend und lancierte im März 1950 Jungle Stampede, einen unabhängig produzierten Wildtierfilm, bei dem zwei ehemalige Gis Regie führten und der ausschließlich aus authentischem Material bestand.6 Im Mai 1950 schließlich verkündete der Produzent Sol Lesser, der von MGM Ende der dreißiger Jahre die zur Matinee-Attraktion herabgesunkene Tarzan-Reihe übernommen hatte, daß er das nächste seiner Dschungelabenteuer mit Lex Barker und einem Budget von einer Million Dollar in Afrika drehen werde.7

Im Gegensatz zu den Versuchen mit den »Superwestern« waren die Bemühungen Hollywoods, den Safarifilm zu veredeln, von Erfolg gekrönt. King Solomon’s Mines wurde zum Hit und löste eine Welle aufwendiger Afrikafilme aus. Darryl F. Zanuck konnte beruhigt feststellen, daß er Ernest Hemingway für die Filmrechte an der Erzählung The Snows of Kilimanjaro, einer gehobenen Revitalisierung von Haggards Vorstellungswelt, 1948 nicht vergebens den damaligen Rekordbetrag von 125 000 Dollar bezahlt hatte.8 Henry Kings Verfilmung aus dem Jahr 1952 enttäuschte zwar künstlerisch, erzielte aber ein gutes finanzielles Ergebnis, ebenso wie John Fords wiederum von Sam Zimbalist produziertes Safarimelodrama Mogambo (MGM, 1953) oder John Hustons Africa Queen (Sam Spiegel, 1951). Im allgemeinen Afrikafieber kam auch Trader Horn noch einmal zu Ehren. Van Dykes Film wurde 1953 erneut lanciert, wobei MGM für dieses re-release sogar mit TV-Spots warb.9

Van Dykes halbwegs gescheiterte Afrikamission teilte mit Zimbalists erfolgreicher Expedition ein zentrales Motiv: Beide waren sie Ausdruck eines Bemühens um Realismus. Uber Van Dykes Expedition und den Film wurde in den Medien ausgiebig berichtet; die renommierte New York Times druckte gar in mehreren Folgen ein Drehtagebuch des Regisseurs ab. In praktisch allen Presseberichten über die Afrikafahrt kommt die Realismusproblematik in irgendeiner Form zur Sprache. In der Ausgabe vom 15. Februar 1931 etwa druckte die New York Times ein längeres Porträt des Schauspielers Harry Carey, der in Trader Horn, einer freien Adaption von Haggards She, den weißen Jäger spielte und zur Galapremiere des Films nach New York gereist war.10 Carey empfängt den Journalisten in seiner Suite im noblen St. Regis Hotel. Er ist zwanglos in ein Paar alte Khakihosen und ein graues Wollhemd gekleidet und macht keinen Hehl daraus, wie sehr ihn der Gedanke ängstigt, für die abendliche Gala einen Anzug tragen zu müssen. Kein Zweifel: Hier hat sich ein authentischer Mann der Wildnis in eine Welt von Komfort und Luxus verirrt. Authentisch wie der Darsteller ist denn auch der ganze Film: »Was mir an [Trader Horn] besonders gefällt«, so Carey, »ist seine Wirklichkeitsnähe [»its reality«]. Die Neger [»the niggers«] sehen nicht aus wie aus dem Jazzklub und die Wildtiere nicht so, als ob wir sie im Zoo gefilmt hätten.« Careys Gestus ist der des weißen Jägers, der seine Trophäen vorführt, nur prahlt der Schauspieler nicht mit Elefantenzähnen und Löwentatzen, sondern mit reality.

Diese eigentümliche Nähe von Jägerprahlerei und Lob des Realismus findet sich auch in einem Artikel, den die Times während der Postproduktionsphase von Trader Horn veröffentlichte. MGM war mit der Lancierung des Films in Verzug geraten, das Konkurrenzstudio Paramount hatte seine Parallelproduktion Africa Speaks! zuerst lanciert. Wohl aus Gefälligkeit gegenüber dem New Yorker Kinobranchenleader Loew’s, dem die MGM-Studios gehörten, konterte die Times den Kinostart von Africa Speaks! mit einem Artikel über Van Dyke und seine Erfahrungen bei den Dreharbeiten.11 Ausführlich schildert Ralph Flint, der Autor des Artikels, zunächst die Sammlung von Jagdtrophäen in der Villa des Regisseurs, um dann der Leserschaft einen Vorbegriff der Wirklichkeitsnähe von Van Dykes Film zu geben: »Afrika wird sich in einer aufwühlenden Wiedergabe von nie gesehener Authentizität präsentieren. [...] Sie werden die verschiedenen Eingeborenenstämme bei allen möglichen Stammesritualen zu hören und die wildesten Tiere von ganz Afrika aus nächster Nähe und in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen bekommen!«

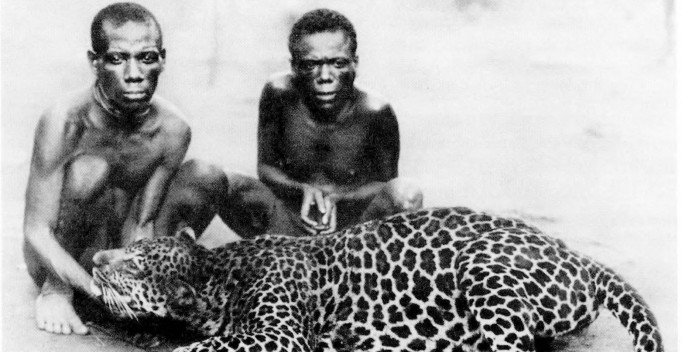

Filmemacher und Star als Jäger, deren eigentliche Trophäe der Eindruck der Realitätsnähe ihrer Filme ist: Es zeichnet sich eine Logik des Safarigenres ab, nach der niggers und beasts, oder wild animais und threatening natives, wie Sam Zimbalist die Attraktionen des Dschungelfilms zusammenfaßt, demselben Gegenstandsbereich angehören.12 Daß diese genrespezifische Organisation der Wahrnehmung schon zur Reiseausrüstung der filmenden Afrikafahrer gehörte, verdeutlicht ein Auszug aus William S. Van Dykes Drehtagebuch. Van Dyke schildert die Bahnfahrt von Mombasa nach Nairobi; dabei geht es um Schauwerte:

»Kaum hat man seinen Feldstecher auf einen Straußenvogel scharf gestellt, schreit auch schon jemand von der anderen Seite des Zugabteils, daß man, wenn man sich beeilt, aus dem anderen Fenster einen Blick auf einen eingeborenen Krieger mit Schild und Speer erhaschen könne.13

Der Regisseur des Safarifilms kann sich den Komfort des gefahrlosen Spektakelgenusses allerdings nur auf der Anfahrt zur Arbeitsstätte leisten. Vor Ort gilt es, die Zuschauerposition zu verlassen und ein mitunter gefahrvolles Problem zu lösen: Wie bringe ich den weißen Jäger und das wilde Tier (und, in extenso, die »wilden Neger«) auf dasselbe Bild, in denselben Einstellungsrahmen? Denn darauf kommt alles an, soll bei der Begegnung von Jäger und Wild jener Eindruck von Realität und Ereignishaftigkeit entstehen, dem die ganze Sehnsucht des Genres zu gelten scheint und den etwa die Autoren von Jungle Stampede anführen, um die anhaltende Popularität des Dschungelfilms zu erklären.14 André Bazin erläutert die Funktion der gemeinsamen Einstellung von Jäger und Wild 1953, mitten in der Blütezeit des Safarifilms, in einem Aufsatz mit dem Titel »Montage interdit«. Bazin stellt ein Montageaxiom auf, das er teilweise anhand von Tierfilmen illustriert: »Wenn das Wesentliche eines Ereignisses von der gleichzeitigen Präsenz zweier oder mehrerer Faktoren der Handlung abhängt, dann darf nicht geschnitten werden.«15 Für eine Sequenz, in der ein Jäger seinem Wild gegenübertritt, bedeutet dies: Unabhängig davon, welche Découpage der Regisseur (es ist kein Safarifilm bekannt, bei dem eine Frau Regie geführt hätte) wählt, muß eine Einstellung Vorkommen, die die gleichzeitige Anwesenheit von Mensch und Tier in dem jeweiligen räumlichen Bezirk belegt. In einem entscheidenden Moment müssen Mensch und Tier dieselbe Einstellung teilen.

Was für Bazin dabei auf dem Spiel steht, ist die Realität, die Authentizität des Ereignisses. Fehlt die entscheidende Einstellung, so zerbricht die räumliche Kontinuität, und der Film verbleibt im Bereich der bloßen imaginären Repräsentation. Erst die simultane Präsenz der Handlungsfaktoren entläßt aus sich die Realität des Ereignisses. Hierin liegt der Zusammenhang zwischen dem Axiom in »Montage interdit« mit Bazins bekannter Vorliebe für den plan-séquence. Nun könnte man, wie es bisweilen geschieht, sich auf Bazins metaphysische Emphase hinausreden, um sein Theorem für obsolet zu erklären. Die Begriffe, die er verwendet, machen eine solche summarische Erledigung allerdings schwierig. Präsenz, Ereignis und Kontinuität sind Schlüsselbegriffe jenes kulturellen Komplexes, den Jacques Derrida als eurozentristische Metaphysik der Präsenz bezeichnet hat und in dem zumeist auch befangen ist, wer sich über seine christlich-abendländische Herkunft schon längst erhaben glaubt.16 Für die intuitive Richtigkeit von Bazins Annahmen finden sich zuhauf Belege. In einem Editorial über King Kong aus dem Jahr 1932 feiert der Kinobranchen-Publizist Martin Quigley die Fähigkeit des Mediums Film, Ereignissen, die in Wahrheit nie stattgefunden haben, das Siegel der Authentizität zu verleihen. Quigleys euphorische Eruption entzündet sich an einer einzelnen Einstellung, die zeigt, wie der Riesenaffe das Empire State Building besteigt.17 Ein weiterer Beleg findet sich in den Leitlinien, mit denen die Motion Picture Association of America auch heute noch festlegt, wie Filmwerbung zu sein hat, damit sie das moralische Empfinden des breiten Publikums nicht irritiert. Eine dieser Regeln verbietet, in einem Trailer eine Schußwaffe und ein potentielles Opfer in derselben Einstellung zu zeigen.18

Auch in Filmen, die weiße Jäger in kolonialen Vorstellungswelten auf die Pirsch schicken, findet sich durchwegs jene entscheidende Einstellung, die André Bazin in den Begriffen eines eurozentrischen Denkens beschwört - zumindest in Filmen aus der Tonfilmära, in der die Regeln der räumlichen Kontinuität strikter gehandhabt wurden als noch in den frühen zwanziger Jahren.

In ihrer normalen Ausprägung zeigt die entscheidende Einstellung den weißen Jäger in der Totale von schräg hinten mit einem Gewehr im Anschlag, wie er eine heranstürmende Bestie erlegt, üblicherweise einen Löwen. Diese Komposition tritt in Henry Kings The Snows of Kilimanjaro (TCF, 1952) genauso auf wie in der Safarisequenz von Sidney Pollacks Out of Africa (Columbia, 1985). Von dieser Konvention der Authentifizierung des Ereignisses rücken Safarifilme nur in besonderen Fällen ab. So operiert Hugo Fregonese in Harry Black and the Tiger von 1958 mit subjektiven Einstellungen aus der Sicht eines menschenfressenden Tigers. Als Siegel der Authentizität dient in diesem Fall die Todesangst der Opfer - durchwegs einzelner Frauen -, die der Tiger bei der Feldarbeit überrascht und denen sich die Kamera im entscheidenden Moment in einem schnellen Vorwärtstravelling annähert. In den Sequenzen, in denen Männer Jagd auf die Bestie machen, zeigt aber auch Fregonese den Tiger in derselben Einstellung wie seine Häscher.

Bei Begegnungen mit Tieren, in denen diese nicht zum »Wesentlichen des Ereignisses« gehören, bleibt die entscheidende Einstellung aus. So gibt es in The Snows of Kilimanjaro eine Szene, in der sich Gregory Peck einen Dornenkratzer einfängt, der ihn in jenes Fieberdelirium stürzt, das den biographischen Rückblenden des Films als Rahmen dient. Peck und seine Partnerin befinden sich in dieser Szene auf der Jagd nach Impalas, die auch in einzelnen Einstellungen gezeigt werden, nie aber gemeinsam mit den Jägern. Dadurch erschließt sich eine weitere Nuance der Rhetorik der entscheidenden Einstellung. Sie authentifiziert die Konfrontation zwischen Jäger und Wild nicht nur, sie kann sie auch antizipieren. Sind Jäger und Wild im selben Bild zu sehen, so muß es zur - für die Tiere in der Regel tödlichen - Konfrontation kommen.

Ein Beispiel für diese antizipierende Verwendungsweise der entscheidenden Einstellung findet sich in John Fords Mogambo. Die Jagd wird hier als Jagd eines Naturforschers auf Bilder und Töne von Berggorillas inszeniert. Die Authentifizierungseinstellung erfolgt nach einer angedeuteten Konfrontation zwischen den Gorillas und dem Forscherteam, wird aber letztlich immer noch konventionell eingesetzt. Sie zeigt den Moment, in dem der Forscher sich so positioniert hat, daß er die Gorillas mit der Kamera visieren und den Film laufen lassen kann. Diese Einstellung stellt wie die Szene, zu der sie gehört, eine Mise en abîme des Genres dar. Sie verweist auf den Zusammenhang zwischen dem Erschießen und dem Filmen von Wildtieren - to shoot animais und to shoot a film im Englischen - und stellt in fast obszöner Weise heraus, daß der animal shot im Safarifilm Trophäencharakter hat.19 Zudem aber etabliert sie eine Erwartungshaltung, der in der Folge auch entsprochen wird: Clark Gable, der den weißen Jäger spielt, muß einen angreifenden Gorilla erschießen, um dem unachtsamen Forscher das Leben zu retten.

Ratifiziert die entscheidende Einstellung so einerseits die Realität des Ereignisses, legitimiert sie anderseits auch das Denken, das der Realität des Ereignisses diese zentrale Bedeutung zuweist und das in seinem Kern eurozentristisch ist. Anders gesagt: Die entscheidende Einstellung in Safarifilmen stellt einen unabdingbaren Angelpunkt im System des kolonialen Imaginären dar. Dem entkommt man als Filmemacher auch dann nicht, wenn man sich der kolonialen Vorstellungswelt gegenüber kritisch verhalten will. Clint Eastwood etwa drehte 1990 White Hunter, Black Heart, in dem er einen Filmregisseur namens John Wilson spielt, der John Huston von African Queen (1952) nachempfunden ist. Der Film erzählt letztlich die Geschichte eines gescheiterten Rollenspiels. Wilson will sich vor Beginn der Dreharbeiten als weißer Jäger in Szene setzen, ohne daß ihm dies gelingt. Nicht nur, daß er keinen Elefanten erlegt, ein Elefant tötet schließlich in einer Panikreaktion auch noch Wilsons schwarzen Fährtensucher. Die entscheidende Einstellung inszeniert Eastwood folgerichtig nicht aus der Sicht des weißen Jägers, sondern aus der des Elefanten. Es handelt sich um einen travelling shot, der den Elefanten begleitet, als er auf den Jäger zustürmt. Doch das sind Nuancen. Das System bleibt unversehrt; noch immer tritt der weiße Jäger auf, und noch immer wird, wie in allen Filmen, die sich an Haggards Vorstellungswelt orientieren, der schwarze Fährtensucher von einem Elefanten getötet.

Bemerkenswert ist ferner, wie wenig die »Realität« des Ereignisses darunter leidet, daß die Einzelaufnahmen der Gorillas in Mogambo offensichtlich im 16-mm-Format gedreht sind, die Authentifizierungseinstellung aber in 35 mm und in einem Studiodekor. Ebensowenig schadete es dem Eindruck der Realität, daß Sam Zimbalist Eingeborenenstämme über Tausende von Kilometern nach Britisch-Ostafrika einfliegen ließ, um einem Film pittoreske Vielfalt zu verleihen, dessen Handlung sich auf einem Territorium von einigen Quadratkilometern abspielt.20 Kriterium der Authentizität ist eben letztlich nicht der Bildinhalt, sondern die Bildkomposition. Es kommt einzig darauf an, daß der weiße Jäger im entscheidenden Moment mit auf dem Bild ist. Dabei setzt eine Logik ein, die über Bazins ahistorische, metaphysische Verklärung der Gleichzeitigkeit hinausweist. Der Einstellungsrahmen verfügt über eine magische und zugleich imperiale Macht der Absorption: Er kann die ganze Welt bannen und eingemeinden. Dieses Vermögen der Eingemeindung bringt gesellschaftliche Machtverhältnisse plastisch zum Ausdruck. Das gilt in ähnlicher Weise auch für die Touristenphotographie, die Reisende in derselben Einstellung mit den jeweils besichtigten Exotika zeigen muß, oder für das gesellschaftliche Spiel des Tableau vivant., das Edith Wharton in ihrem New Yorker Gesellschaftsroman The House of Mirth von 1905 beschreibt. Die New Yorker Oberschicht erging sich in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts an Abendgesellschaften in Nachstellungen berühmter Gemälde - ein kostspieliges Vergnügen, mußten doch die Damen und Herren der Gesellschaft sich zum Zweck dieser oft nur wenige Minuten dauernden Präsentationen eigens aufwendige Kostüme schneidern lassen.

Weshalb aber wird im Safarifilm der schwarze Fährtensucher, der dem weißen Jäger besonders am Herzen liegt, immer von einem Elefanten getötet?

Die Wildtiere manifestieren im viktorianischen Drama des Safarifilms nicht zuletzt das sexuelle Begehren der menschlichen Akteure. Namentlich die Elefanten und die Raubkatzen übernehmen Funktionen im Rahmen einer ikonographischen Diskursivierung der menschlichen Sexualität. Elefanten stehen für legitime, Raubkatzen für illegitime heterosexuelle Beziehungen. Als Clark Gable im exotischen Melodrama Red Dust von 1932 eine verheiratete Frau verführen will, nähert sich gerade ein Tiger dem Urwaldhaus. Und als er schließlich auf das angestrebte illegitime Verhältnis verzichtet, so tut er dies in dem Moment, als er den Tiger gegen Ende des Films erlegt. Derselbe Clark Gable bemüht sich zwanzig Jahre später in Mogambo, einem Remake von Red Dust, wieder um die sexuelle Gunst einer verheirateten Frau, diesmal gespielt von Grace Kelly. Zur ersten Annäherung kommt es, als der weiße Jäger die blonde Städterin vor dem Angriff eines schwarzen Panthers bewahren muß. In King Solomon’s Mines spielt Stewart Granger unter ausgiebiger Darbietung seines nackten Oberkörpers den Jäger Alan Quatermain, Deborah Kerr eine verheiratete Frau auf der Suche nach ihrem verschollenen Gatten. Auf dem Weg durch den Dschungel kreuzt ein Leopard ihren Weg, und Kerr nutzt die Gelegenheit, um Granger vor Schreck in die Arme zu fallen. Meryl Streep geht in Out of Africa ein illegitimes Verhältnis mit Robert Redford ein, nachdem die beiden auf Safari ein Löwenpärchen erlegt haben. Zur ersten Begegnung zwischen den beiden kommt es, als Streep zu Beginn des Films - ähnlich wie Grace Kelly in Mogambo - unvorsichtigerweise spazierengeht und Redford sie vor einer streunenden Löwin retten muß.

Zu Beginn von King Solomon’s Mines andererseits bricht Stewart Granger auf zur Elefantenjagd. Es kommt zu einer rührenden Szene, in der eine Herde Elefanten einem getroffenen Artgenossen wieder auf die Beine helfen will. »Tapfere Burschen!« kommentiert Granger voller Hochachtung dieses solidarische Sippenverhalten. In einer Szene unmittelbar nach der bereits erwähnten Begegnung mit dem Leoparden klärt Granger Deborah Kerr auf, daß nicht der Löwe der König der Wildnis sei, sondern der Elefant; der Löwe sei »dumm«. Die Gleichsetzung des Elefanten mit der legitimen heterosexuellen Beziehung und dem zugehörigen Komplex von sozialer Verantwortung findet ihre Bestätigung auch in den Figuren luxusgewöhnter Städterinnen in Mogambo und Howard Hawks’ Hatari! von 1961. Ava Gardner wie Elsa Martinelli werden vom weißen Jäger - Clark Gable respektive John Wayne - zunächst für dschungeluntauglich befunden und barsch zurückgewiesen. In der Folge entwickeln die Frauen ein mütterliches Pflegeverhältnis zu kleinen Elefantenwaisen, die im Camp des weißen Jägers gehalten werden. Als wär’s ein Test ihrer Ehetauglichkeit, wird sich ihr Verhältnis zum weißen Jäger von da an nur noch verbessern und schließlich in eine Eheschließung münden.

Sigmund Freud, wie Haggard 1856 geboren, erklärt in seinem Aufsatz »Zur Einführung des Narzißmus« den »Reiz gewisser Tiere, die sich um uns nicht zu kümmern scheinen, wie die Katzen und großen Raubtiere«, dadurch, daß wir sie um »die Erhaltung eines seligen psychischen Zustandes, einer unangreifbaren Libidoposition, die wir selbst seither aufgegeben haben«21, beneiden. Wo die Raubkatze für die Psychoanalyse eine mitunter pathologisch narzißtische Uberbesetzung verkörpert, da symbolisiert sie im Safarifilm sowohl den Reiz wie die Gefahr eines sexuellen Begehrens, das sich aus der Einbindung in gesellschaftliche Verpflichtungen löst und eigensinnig, ohne sich um die andern zu kümmern, nach Erfüllung strebt. Dagegen erscheint am Horizont der tropischen Landschaft, in der das exotische Melodrama die legitimen Organisationsformen der Sexualität klimatischer Erosion aussetzt, der Elefant als tiergewordenes Bewußtsein gesellschaftlicher Verantwortung.

Was aber hat der Elefant gegen den schwarzen Fährtensucher? In Haggards Welt gehören nicht alle Schwarzen einer undifferenzierten dunklen Masse an. Die schwarzen Begleiter der weißen Jäger erhalten ein eigenes Profil, wobei ihre körperlichen Vorzüge eindringlich hervorgehoben werden. Zwischen dem weißen Jäger und seinem schwarzen Fährtensucher schwelt eine homoerotische Beziehung, und es fällt einleuchtenderweise in den Zuständigkeitsbereich des Elefanten, dem illegitimen Begehren des Jägers sein Objekt zu entziehen. In King Solomon's Mines stirbt der Fährtensucher gleich zu Beginn; unmittelbar danach tritt die weiße Frau auf den Plan.22 In White Hunter, Black Heart wird er am Ende von einer Elefantenkuh getötet, die ihren Nachwuchs in Gefahr wähnt. Der Regisseur und verhinderte Jäger wendet sich darauf den Dreharbeiten seines Films zu. Die erste Einstellung, die gedreht wird, ist ein Close-up der weißen Hauptdarstellerin.

Die entscheidende Einstellung, die den Jäger und das Wild im gleichen Bildrahmen zeigt, verleiht dem kolonialen Imaginären sein Gewicht, hebt es, um Bazins Terminologie wiederaufzunehmen, aus dem Bereich der bloßen imaginären Repräsentation in den der Realität. Die Wirksamkeit dieser Einstellung erschöpft sich indes nicht darin, eine transparente Repräsentation von Wirklichkeit zu gewährleisten. Letztlich bewirkt sie geradezu das Gegenteil: einen Effekt der Verdunkelung und Verrätselung. Kenneth Cameron weist darauf hin, daß Afrika nicht immer »dunkel« war; dazu haben es Haggards koloniale Phantasien und die Reiseberichte von Abenteurern wie H. M. Stanley oder Afrikatouristen wie der amerikanische Präsident und passionierte Jäger Theodore Roosevelt gemacht. Sowohl Stanleys Suche nach David Livingstone im Jahr 1871 wie Theodore Roosevelts ostafrikanische Safari im Jahr 1909 waren Medienereignisse in einem modernen Sinn. Sie lassen sich als Teil einer Bewegung verstehen, die Roderick Nash als nature import charakterisiert: Sie bedienten in der aufkommenden westlichen Konsumkultur ein paradoxes Bedürfnis nach unbezähmter Natur in kommodifizierter Form.23 Noch im späten 17. Jahrhundert war Afrika sozusagen transparent gewesen; so fielen bildliche Darstellungen, die Europäer von Reisen mitbrachten, detailliert und vielfältig aus.24 Im 19. Jahrhundert vollzog sich ein Paradigmenwechsel, den Michel Foucault in Die Ordnung der Dinge für die Objektorientierung der Wissenschaften nachzeichnet. Die Welt verlor ihre von den klassischen Wissenschaften noch supponierte Durchsichtigkeit und Klassifizierbarkeit und wurde opak, zum Gegenstand, der nicht offen dalag, sondern angeeignet und durchdrungen werden wollte. Im Zuge dieser Entwicklung entstand die Biologie, die Wissenschaft vom Leben, die die klassifikatorischen Bemühungen der Naturforscher des 18. Jahrhunderts verdrängte. Das Leben wurde zum Kardinalthema, und das Tier, das zuvor noch durch eine Einteilung nach Arten eine zufriedenstellende Behandlung erfahren hatte, drängte sich als Inkarnation des Lebens schlechthin, des nichttransparenten Vitalen, in den Vordergrund.25 Begegnet der weiße Jäger also der wilden Bestie, so hat er es nicht nur mit einer paradigmatischen Verkörperung sexueller Leidenschaften zu tun: Er setzt sich dem Leben selbst aus. Indem er sich mit der Bestie, sei es nun ein Löwe oder ein Elefant, in denselben Bildausschnitt wagt, beweist er die Diskursivierbarkeit der Sexualität ebenso wie die umfassende Beherrschbarkeit oder, wie Foucault sich ausdrücken würde, die »Intensivierbarkeit« des Lebens.26 So ist die entscheidende Einstellung, in der der Jäger zu seinem Wild steht, Beichte und Buße zugleich.