Porträts extremistischer Gruppierungen sind eine Gratwanderung: Wie ein solches Thema angehen? Wie sich mit den Gruppen als Filmemacher arrangieren? Wie filmen, ohne zum Komplizen, aber auch nicht zum Voyeur zu werden? Solchen Fragen setzte sich Daniel Schweizer in seinem Porträt über die rechtsextremistische Gruppe der Hammerskins aus. Das Resultat sind Bilder, die meistens für sich sprechen: «Un film qui fait froid dans le dos», wie es im Titelzusatz heisst. Nach Vivre avec (1993) über vier HIV-positive Menschen und Sylvie, ses mots pour le dire (1995) über die Aids-kranke Sylvie widmet sich Schweizer in seinem neusten Dokumentarfilm wieder einem komplexen Thema.

Schweizer begleitet eine Gruppe junger Skins aus der Westschweiz während anderthalb Jahren. Er beginnt mit einer gerichtlichen Verurteilung und porträtiert die jugendlichen Glatzköpfe in Interviews, in denen sie emotionslos und gelassen ihre Ideologie kundtun. Mike ist der Erste: Er liegt mit seiner «Braut» auf dem Bett. Zwei gewöhnliche Teenager. Dass sich die Porträtierten zunächst wie Jungs von nebenan präsentieren, liegt auf der Hand - wer benutzt die Kamera eines Filmemachers nicht gerne zur Selbstdarstellung, vor allem wenn man, eigenen Angaben nach, keine «Sympathien verspielen will»? Diese ersten Aussagen wurden mit den entsprechenden Vorkommnissen in der «Szene» parallel montiert, um so dem gesprochenen Wort seine Unschuld zu nehmen.

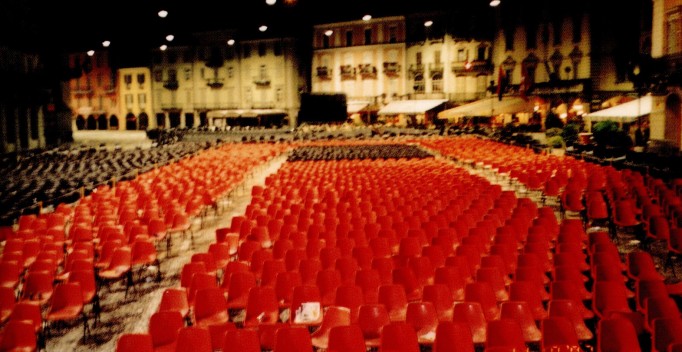

Eine erste Zusammenkunft der Skins findet in einer Art Festhütte statt; noch geht alles gesittet zu und her. Später wird Schweizer mit den Skins auf Reisen gehen, zu den verschiedenen «Musikveranstaltungen» in Europa, an denen sich die über Internet bestens organisierte Bewegung regelmässig trifft, meist an geheimen Orten. Die Bilder dieser Konzerte sprechen von einer ungeheuren Dumpfheit und Brutalität; die leeren, undekorierten Keller, die monotone Musik und die hopsenden Skins mit ihren nackten Oberkörpern machen die auf Hass und blosse Vernichtung ausgerichtete Ideologie sichtbar. Das Konzert in Polen, das Schweizer kommentarlos während Minuten wiedergibt, gehört zu den stärksten Momenten im Film. Vor dem Hintergrund dieser grobschlächtigen Kultur werden die anschliessenden, geschliffenen Aussagen der Hammerskin-Elite in ihren Menschen verachtenden Absichten entlarvt. Schweizers geschickte Dramaturgie führt schliesslich zu einem Konzert, an dem die meisten Interviewten wieder auftauchen, diesmal im Rausch und völlig ent- blösst. Mikes Äusserungen bilden schliesslich die Koda: Der gewöhnliche Teenager entpuppt sich als grölende Bestie.

Bei so aussagekräftigen Bildern ist es nicht nachvollziehbar, weshalb Schweizer einen Off-Kommentar benutzt, der stellenweise redundant, aber auch glättend wirkt, indem er Widersprüche innerhalb der Bewegung übertüncht und eine Einheit konstruiert. Wie passen die Insignien des Dritten Reichs, die englische Sprache, die polnische Band, die bestellten Pizzen zur Blut-und-Boden-Ideologie? Wie gehen die Frauen mit ihrer untergeordneten Rolle um? Hier hätte sich noch einiges ausloten lassen.