Für Nina, ohne die überhaupt nichts geschehen wäre.

Kurz nach dem zweiten Weltkrieg, in London, kannte ich einen deutschen Schauspieler; er hieß Wolf, ein Filmschauspieler. Er war klein wie Bogart, und er sprach Englisch mit einem kehligen, abgehackten Akzent. Er hatte eine lange Anti-Nazi-Vergangenheit und arbeitete für den deutschen Dienst der BBC. Ich habe ihn nie in einem Film gesehen, aber ich stellte ihn mir als einen guten Schauspieler vor. Er war der frühere Liebhaber der Frau gewesen, die ich liebte. Er war ungefähr doppelt so alt wie ich. Beide beobachteten wir uns wie Hunde.

Ich empfand eine gewisse Kombination von Heftigkeit und Abwesenheit bei ihm als unbehaglich. Wenn er anwesend war, konnte man ihn nicht übersehen, und er hätte einem das auch nicht durchgelassen. Aber jedesmal, wenn man sich an ihn wandte - in warmer oder kalter Weise -, war er abwesend, war er ganz einfach nicht mehr da, verschwand er wie die sprichwörtliche Cheshire-Katze. Mir schien es damals, daß er dauernd ein Doppelspiel spielte. Er war ein Emigrant, ich kannte viele von ihnen. Aber er war verstohlen wie kein anderer, den ich getroffen hatte. Es war, als ob seine ganze Energie - und seine Energie war elektrisch und verführerisch - sich ganz auf den Akt des Verschwindens konzentrierte. Mit meinen zwanzig Jahren betrachtete ich das als einen Trick, eine Finte. Er kam mir wie ein Fechter vor.

Kürzlich habe ich selber eine Hauptrolle gespielt - zum ersten Mal in meinem Leben - als Schauspieler in einem Film. Wenn ich daran zurückzudenken beginne, kommt mir Wolf in den Sinn.

Verschiedene Leute haben mich gefragt, wie ich so etwas überhaupt habe wagen können. Ich habe mich zur Wehr gesetzt, indem ich darauf hinwies, daß nichtprofessionelle Darsteller im Film immer wieder gebraucht worden sind, und nicht selten mit Erfolg. Ich nannte Dreyer, de Sica, Robert Bresson, Robert Kramer...

Zu mir selber jedoch sagte ich etwas anderes. Mein ganzes Leben lang, redete ich mir zu, hast du versucht, deine Einbildungskraft anderen Leben, und nicht deinem eigenen, zu leihen. Nicht aus irgendeiner Tugend, sondern unter einem inneren Drang. Ein Porträt von jemandem zu zeichnen bedeutet, einen Zugang zum Porträtierten zu finden, so daß man die Formen, die man zeichnet, von innen spüren kann. Eine Geschichte schreiben heißt die Stimme im Herzen der Geschichte suchen. Ein Gedicht schreiben bedeutet, der Diener des Willens des Gedichtes zu werden. Deshalb schien es mir, eine Rolle in einem Film zu spielen sei vielleicht eher eine Variation als ein Neubeginn. Ich habe mich getäuscht. In einem Film spielen ist wie nichts anderes auf der Welt.

Es ist eine Binsenwahrheit, daß Spielen auf der Bühne nicht dasselbe ist wie vor einer Kamera. Im Theater tragen das Publikum und die anderen Darsteller, die Choreographie, der Text, die Dramaturgie des Stoffes, die Abfolge der Szenen, das Timing, das alle verinnerlicht haben, die vorangegangenen Vorstellungen - alle diese Elemente - zu einem Ritual bei, in dem der Schauspieler eine Person spielt, eine dramatis persona. Die rituelle Praxis unterstützt und begünstigt die Tatsache, daß auf der Bühne ein Schauspieler Kent oder Julia oder Willy Lohman darstellt.

Auf einem Filmset gibt es kein Ritual, höchstens eine behelfsmäßige Konspiration. Nichts ist folgerichtig, und das meiste, was geschieht, ist Vorspiegelung. Erst später, im Schneideraum, kann eine Authentizität gefunden werden. Einen Satz wie „Ich will keine Minute länger mehr leben“ zehnmal in verschiedenen Einstellungen zu wiederholen, verlangt eine beträchtliche Widerstandskraft, eine Indifferenz gegenüber den Umständen, wie sie die Bühne nie erfordert.

Wie soll man unter diesen Bedingungen überhaupt spielen?

Die erste Möglichkeit besteht darin, die Vorstellung, eine Rolle zu spielen, aufzugeben, mehr oder weniger sich selber zu bleiben und aus seinem persönlichen Repertoire von Gesten, Ausdrücken, Ticks und „Nummern“ auszuwählen, was immer einem die Situation am besten auszufüllen verspricht. Das ist das, was in den meisten Filmen geschieht. Und zuweilen müssen sich alle Schauspieler mit dieser Wahl abfinden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, sich selber aufzugeben und sich zu verwandeln - „der andere zu werden“, und zwar bis zu einem Grad, der Unterstützung von außen überflüssig macht. Den anderen verkörpern. Den anderen, Hölle und Hochwasser hin oder her, verkörpern.

Solche Inkarnationen, wenn sie gelingen, sind eines der Geschenke der filmischen Magie. Sie verwirklichen, was Großaufnahmen und Vergrößerung der Leinwand dauernd lautstark versuchen und doch nur selten finden.

Die Verkörperung des anderen, so selten sie vorkommt, hat heute eine lange Tradition hinter sich, samt entsprechender Praxis und Training, die man lehren und lernen kann. Doch der Ursprung dieser Kunst war ein wenig verzweifelt. Die Praxis wurde zunächst als einzige mögliche schöpferische Antwort angesichts des existentiellen Chaos auf einem Filmset entdeckt. Etwas von dieser Verzweiflung ist oft auf die Gesichter der größten Künstler eingeschrieben, wenn man sie jenseits der Leinwand sieht. Erinnert euch an sie. An diesen Ausdruck von Frauen und Männern, die sich weniger an Beifall gewöhnt hatten als ans Wegrutschen, ans Verschwinden.

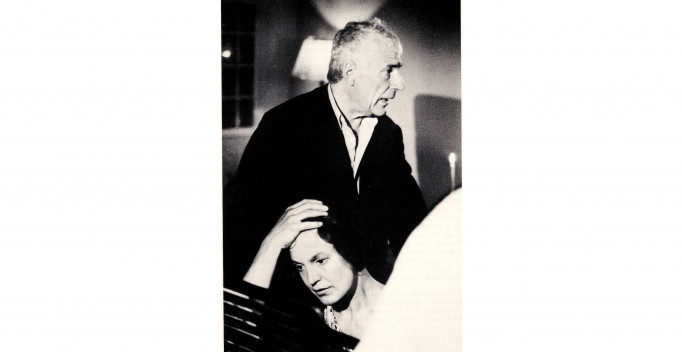

Ich habe eine Photographie von mir, die eines Abends in dem Hotel in Hamburg aufgenommen wurde, wo wir unseren Film drehten. Ich war mit Freunden zusammen. Ich habe vergessen, worüber wir sprachen. Aber ich kann sehen - es ist offensichtlich -, daß ich auf dieser Photographie nicht ich selber bin: Ich bin William.

Wie ich den William des Films gespielt habe, werden andere beurteilen. Ich schreibe jetzt nur über meine Erfahrung, nicht um irgendwelche Ansprüche anzumelden, sondern um zu versuchen, einer schwer faßbaren und mystischen Sache auf die Spur zu kommen.

Auf der Photographie vor mir komme ich mir selber als Fremder vor. Dieselben Merkmale, dieselbe Farbe, dasselbe Hemd. Aber ein anderes Schicksal, und deshalb eine andere Person. Die Photographie beunruhigt mich, weil sie eine Gewißheit zerstört: die Gewißheit, daß ich ich selber bin. Sie ist eine Art Denunzierung.

Am Anfang gab es eigentlich keine Schwierigkeit, William zu beschreiben oder zu definieren. Schließlich hatte ich, als zweiter Drehbuchautor nach Nella, geholfen, ihn zu erschaffen. Er war eine vertraute Größe. Ich konnte seine Dialoge schreiben. Ich konnte genau Vorbringen, wofür er stand. Ich war fähig, mir vorzustellen, wie er die Welt sah. Aber ich wußte noch nicht, was ihm sein Name William bedeutete. Ich hatte keine Antwort auf seinen Namen.

Ich konnte mir nicht vorstellen, was er fühlen würde, wenn man ihn bei seinem Namen rief. Er hielt sich noch immer in der dritten Person auf. Die Herausforderung bestand darin, ihn in die erste Person überzuführen.

Wir begannen damit, die Secondhand-Läden von Hamburg aufzusuchen. Wie alle großen Hafenstädte hat Hamburg gleichzeitig eine seßhafte und eine wandernde Bevölkerung. Einige von den Weiterziehenden lassen ihre Kleider zurück. Ich begann, Anzüge anzuprobieren, Regenmäntel, Anoraks, Hüte. Ich schaute in den Spiegel. Sah nur mich, verkleidet. Es gab einen Anzug, der mir gefiel. Ein kalabresischer Mafioso. Er enthüllte meine italienische Seite, auf die ich stolz bin. Wie Italiener in ihrer inflationären Währung Zehntausende von Lire zählen: Hunderttausend! Sie wissen, daß Geld nur ein Mittel ist. Sie verfallen nie in den protestantischen Irrtum zu glauben, daß Geld an sich etwas wert sei. Doch natürlich war es völlig falsch, diesen Anzug (für nur fünfzig Mark!) zu kaufen. Er hatte mit William null und nichts zu schaffen. Ich hatte versucht, ihn ein bißchen nach Italien hinüberzuziehen. Aber er war nicht gekommen.

Dann fand Martina eine Windjacke, von grünlicher Farbe wie Blasentang und Seegras, mit einem kaputten Reißverschluß und einem synthetischen Pelzkragen. Überraschend war, immerhin, sein oranges bis abendrotes Futter. Ihr Mißverhältnis sagte etwas aus. Ich probierte sie an. Alle anderen sagten, sie sehe dumm aus. Aber ich spürte, daß sie der erste Buchstabe von Williams Namen war. Der erste Schritt hinaus (aus mir).

Später, als Vadim die Windjacke durch seine Kamera sah, wies er seinen Assistenten Volodya sofort an, das Orange mit Klebeband abzudecken. Ich wehrte mich nicht, weil es in jenem Moment nicht darauf ankam; ich trug nun Williams Hemd, Gürtel, Anzug, Slip, Socken und Schuhe.

Als der Dreh vorüber war, fragte mich der ausführende Produzent in seiner üblichen Großzügigkeit, ob ich das Kostüm zu meinem persönlichen Gebrauch kaufen wolle (es hatte 80 Mark gekostet). Ich betrachtete es an seinem Kleiderbügel und sagte nein. Es wäre ein unverzeihlicher Akt von persönlicher Vergewaltigung gewesen, hätte ich es genommen. Wie in das Tagebuch eines anderen zu schreiben.

Dies war der erste Schritt zurück.

Erste Schritte sind oft leicht, weil man sie im Moment nicht einmal wahrnimmt. Die folgenden Schritte können unter Umständen schwierig werden.

Es wäre wohl zu einfach, wenn einer sagen würde: Ich konzentriere mich nun darauf, an der Stelle von William zu antworten. Konzentration ist natürlich für jede mögliche Methode der Darstellung notwendig. Doch, schon durch die Definition, bin „ich“ unfähig, für William zu antworten. Denn bereits ist es notwendig, daß ich mein Ich vergesse.

Ich habe gebetet. Ich bin nicht sicher, ob man Worte eines Gebets im nachhinein niederschreiben kann, denn es gibt keine Worte für seine Sehnsucht. Ich betete nicht für mich oder für William. Ich betete um die zahllosen Lebenserfahrungen, die uns trennten. Eines von den vielen Gedichten von Nazim Hikmet, die ich so liebe, lautet folgendermaßen:

Schluß, wird eines Tages unsere Mutter Natur sagen,

Schluß mit dem Lachen und dem Weinen, mein Kind,

Von neuem wird es dieses unermeßliche Leben sein, das nicht sieht, das nicht spricht und das nicht denkt.

Es ist keine Frage des Willens.

Ich habe den Eindruck, es geschehe nachts, wenn man schläft. Unmerklich zuerst, verläßt man sich selber. Korn um Korn wirst du ein Bodensatz in einem Gefäß, das du nicht selbst bist. Und dann, in einem bestimmten Augenblick, kannst du nicht mehr negieren, was da geschieht.

Ich wachte auf und war schon fast William. Als ich in den Spiegel blickte, sah ich nur ein Kinn oder eine Schnauze, über welche die Klinge zu ziehen war. Ich zog Socken über zwei Füße. Kaffee weckte ein Hirn. Nur wenn das Telephon klingelte und jemand nach John fragte, kehrte ich in John zurück.

Später, Telephon hin oder her, antwortete ich fast ganze Tage lang an der Stelle Williams. Aber nie ging ich als William schlafen, und nicht einmal erwachte ich als John.

Ich habe gesagt, daß man an einem gewissen Punkt nicht mehr negieren kann, was geschieht. Man möchte es nicht zur Kenntnis nehmen, denn, weit entfernt von einer Erfüllung oder von etwas Ersehntem, erlebt man dergleichen als etwas sehr Unbequemes. Unterhalb der Schwelle der Intelligenz oder sogar der Vorstellung ist die Verwandlung wie eine geologische Verschiebung: eine Schicht rutscht weg oder wird gefaltet.

Wenn ich zeichne oder schreibe, kann ich mich dem leihen, was ich sehe, oder der Stimme, der ich zuhöre, aber ich selbst bleibe aktiv; ich bin noch immer der Zeichner, der da mißt und seine Geste zu Papier bringt; oder ich bin noch immer der Schreiber, der Wörter wählt und Absätze macht. In beiden Fällen, wie groß auch die Konzentration auf etwas außerhalb meiner selbst sein mag, bewahrt mich das Medium, setzt eine Grenze. Wie es das wahrscheinlich im Theater tut, wo das Medium in der Rolle besteht, die ein Schauspieler gibt.

In dem, was ich die Verkörperung nenne, die der Film verlangt, gibt es eine solche Grenze nicht. Man hört auf, aktiv zu sein, denn man hat sich selber verlassen, und der eigene Körper, das eigene Blut werden in diesem Falle das Medium.

Der Schmerz, der damit verbunden ist, rührt von einer Wunde her, eigentlich von zweien. Man verläßt sich selbst durch eine Wunde, und wenn man sich verlassen hat, blickt man zurück und sieht das Blut. Und nun mußt du für ihn antworten, in ihn hineingehen. Du trittst durch seine Wunde ein, siehst sein Blut. Die beiden Blutungen vermischen sich.

Vielleicht tönt das zu blutrünstig, und ich übertreibe mit dem Schmerz. Doch ich finde keinen anderen Weg, um die biologische Natur des Tauschhandels auzudrücken.

Jeden Morgen machte ich vor dem Ankleiden eine Reihe von Übungen, und diese ließen mich auf eigenartige Weise gewichtslos fühlen. Während des Drehens fiel mein Appetit nach Essen auf ein Minimum. Nicht als Resultat von Spannung. Ich war nach den ersten zwei, drei Tagen entspannt. Es war das Resultat eines metabolischen Blutaustauschs.

Natürlich ist der auftretende Schmerz kein physischer. Er kommt, wenn man so will, von der Art der Geschichten. Es gibt keine Geschichte ohne Schmerz; gewisse beginnen, andere enden im Schmerz. (Die Genialität der großen Komiker bestand darin, dies nie zu vergessen.) Schmerz ist etwas, das wir alle teilen, darum ist es eine Tür zwischen Geschichte und Geschichte. Eine Tür wie eine Wunde.

Was ich da sage, ist zu klar, zu elegant. Es wird der Zweideutigkeit der Erfahrung nicht gerecht. Ich habe es zu natürlich klingen lassen. Es ist aber unnatürlich. Und deshalb ist der Preis so hoch.

Ich erwachte als William. Ich ging durch die Tür seiner Wunde. Ich empfand es immer schwieriger, auf John einzugehen. Die Photographie beweist das. Gleichzeitig war ich nicht William. Ich konnte mich auf seinen Namen einlassen. Ich war sein Name. Doch sein Leben konnte mich ignorieren und tat es des öfteren. Und ich hatte keine Kontrolle darüber.

Wenn ein Neugeborenes einen Namen bekommt, dann gehört er ihm oder ihr. Doch der Name seinerseits hat schon eine eigene Geschichte, und die Eltern, die den Namen wählten, taten es, weil etwas an seiner Geschichte sie traf. Sie wählten ihn, wie wenn sie einen Schutzengel herbeirufen wollten, um über ihr Kind ein ganzes Leben lang zu wachen - als Beschützer oder Dämon, im ursprünglichen griechischen Sinn von daimon: dem schützenden Geist eines Ortes oder einer Person.

Der Dämon wacht über seine Namensträger, beeinflußt sie oder ihn, mehr als wir heute zuzugeben bereit sind. Aber es gibt Grenzen dessen, was der Dämon tun oder lassen kann. Der Namensträger hat seinen oder ihren eigenen Willen. Der Name ist nicht der Körper. Er hält sich in ihm auf, ist ihn aber nicht. So verhielt es sich mit mir und mit William.

Man wird eine Art Geist, körperlos, und doch mit Schmerzen. Man hat seinen Körper verlassen, man kann aber nicht sein Körper werden. Und man erträgt zwei Schmerzen, seinen und den eigenen. Man wandelt von einer Szene zur nächsten mit der Sehnsucht, die Umwandlung möge total werden - mit der Sehnsucht, ganz der andere zu werden. Nicht weil sein Leben oder seine Geschichte besonders erstrebenswert wären, aber weil man so aufhören könnte, ein Geist zu sein. Man hat das Gefühl, man könnte durch Mauern gehen. (Wenn ich das Gefühl, vor einer Kamera zu spielen, in einen Satz zusammenfassen müßte, würde ich tatsächlich zu diesem greifen.) Man hat auch das Gefühl, niemand könne einen erreichen, weil man nicht da ist. Das verschafft eine gewisse Immunität. Eine Immunität, die schon eine Traurigkeit ist. Oder eine Traurigkeit wäre, wenn man kein Geist wäre.

Die Tage gehen vorbei, man hört nicht auf, ein Geist zu sein, und man gewöhnt sich daran. Eine Geist-Routine kommt zum Tragen.

Was für ein Glück, wenn eine Szene mit Angela zu spielen war. Für uns beide, nehme ich an. Gewöhnlich sind Geister auf ihren Wanderungen einsam. Wenn zwei Zusammenkommen, eröffnet sich ihnen die Chance, soviel auszutauschen, daß sie beinahe aufhören, Geister zu sein. Wir nannten die Tage nach diesen Chancen. Lange noch, nachdem Tim am Ende einer Einstellung „cut“ gerufen hatte, klammerten wir uns jeweils aneinander. Zwei Filmgeister, die sich in den Armen liegen, ergeben zusammen eine lebendige Person. Eine befremdliche Figur möglicherweise, eine Person, die sich intensiv der Flüchtigkeit von allem und jedem bewußt ist, aber immerhin lebendig. So, wie es Geister nie sein können.

Selbstverständlich haben Geister eine Energie. Sie wurzelt in dem Wunsch, gesehen, gekannt, anerkannt zu werden. Nicht als man selbst. (Man ist ja nicht dort.) Nicht als er. (Nicht er will gesehen werden. William ist listig.) Auch nicht als Schauspieler, denn da gibt es ja kein Publikum. Aber als ein Vermittler (ein Agent) des Lebens. Des Lebens, das sichtbar werden will. Leben auf der Suche nach Gottes Auge.

Eine befremdliche Rolle für einen Geist, diese Vermittlung (diese Agentur). Außer wenn man bedenkt, daß traditionelle Geister, so wird gesagt, zurückkommen, um etwas Unerledigtes zu erledigen, etwas Ungelöstes in einem Herzen, entweder in ihrem oder jenem eines anderen. Und was das Kino vom Leben zeigen will, ist - gleichermaßen - ein Herz, das sich vorher nicht entdeckt hat.

Daher kommt vielleicht die Vorliebe für Tränen. Tränen sind auf einem Filmset nie fern. Nicht weil Schauspieler überemotional, hysterisch oder selbstbemitleidend sind, wie der Ruf geht. Sondern weil sie so viel zu zeigen haben, und weil die Kamera verlangt, daß sie ein Minimum enthüllen. Die Kamera verlangt Stoiker. Doch Stoizismus liegt nicht in der Natur von Geistern.

Wenn man das Wort Hysterie auf Schauspieler anwendet, bringt mich das ins Träumen. Das Wort Hysterie kommt, wie schon oft dargelegt wurde, von „hustera“, was Uterus heißt. Das Organ, das der Ort der Schöpfung neuen Lebens ist, von Abreise und Ankunft.

Könnte es sein, daß in einem Entwurf der Dinge, der für uns nicht zu fassen ist, diese Wunde, von der ich sprach, die Wunde, durch die der Schauspieler kommt und geht, diese Wunde, die es in jeder Geschichte gibt, könnte es sein, daß sie so wenig eine Wunde wäre wie der Uterus?

Eines Tages ist es vorbei. Letzte Einstellung. Letzter Take. Es ist nicht leicht, den Weg zurück zu finden. William ist gegangen. Oder eher, er ist nicht da. Niemand sieht ihn mehr. Seine Wörter liegen einem immer noch auf der Zunge. Manchmal kann man nicht widerstehen, sie zu brauchen. Aber nun - und das ist der Beweis, daß er gegangen ist - sind sie Zitate geworden.

Du kommst an dem Ort einer Szene vorbei, wo ihm etwas zugestoßen ist. Das fordert in dir eine viel intimere Erinnerung heraus als alle eigenen aus deinem wirklichen Leben. Du denkst an seine Geschichte, an seine Scherze, seine Begegnungen, seinen Schmerz, seine Lieder. Sie sind alle mythisch geworden, wie wenn sie nie existiert hätten.

Keine Frage, du mußt deinen Weg zurück finden, durch die Wunde zurücktreten, durch die du gekommen bist. Aber als du sie verließest, hattest du weniger dabei, hattest beide Hände frei. Nun trägst du die Buchstaben seines Lebens, und irgendwie weißt du, daß du dich seiner nie ganz entledigen, ihn nie fallenlassen kannst.

Du schaust dich bei den Lebenden um mit einer Art von Neid, gemischt mit Verachtung. Es scheint dir, sie lebten nur für den Moment, sie seien Opportunisten. Natürlich ist’s nicht wahr, doch in deiner gegenwärtigen Verfassung bist du einen Zoll oder zwei näher an der Ewigkeit, als sie es sind, und du bist weniger gegenwärtig. Es ist das gesunde Gewicht ihrer Anwesenheit, das dich murmeln läßt: Opportunisten!

Du trinkst zuviel, in der paradoxen Hoffnung, daß ausgerechnet das dich zurückbringen wird, aber das Trinken vermag es nicht. Der Haken ist, daß du einiges von dem Schmerz dessen, den du verkörpert hast, zurückbringen mußt. Um zurückzukommen, mußt du wieder deine eigene Jacke aus Schmerzen überziehen, und in sie mußt du das Futter seines Schmerzes fügen.

Ich habe alle Muster angeschaut, jene, die ich schon gesehen hatte, und jene, die ich nicht kannte. Es war leicht, die besten Takes auszuwählen. Ich kann, glaube ich, sagen, daß ich sie ohne Eitelkeit betrachtete. Manchmal mit einer Art von Überraschung. Spiegel funktionieren für Geister nicht. Deshalb haben sie kein Bild von sich, mit dem sie vergleichen können.

Eines Morgens wachte ich auf mit einem Schmerz in meinem Fuß. Wie von einem Splitter. Am Vortag war ich barfuß über einen Strand gegangen. Doch war nichts wirklich zu sehen. Ein kleiner schwarzer Punkt, den Yvonne mit einer Nadel entfernte. Es nützte nichts. Jeden Tag schmerzte mein Fuß mehr. Ich hinkte und konnte nichts dagegen tun. Es gab kein wirkliches Zeichen einer Infektion, aber jedesmal, wenn ich den Fuß auch nur im geringsten belastete, kam dieser durchdringende lokalisierbare Stich. Ich mußte eine Menge gehen, und die Beschwerden begannen mich fertigzumachen. Es brauchte eine Zeit, bis ich merkte, daß da etwas anderes geschah. Der Dorn - oder was auch immer es war - zwang mich zurück in meinen eigenen Körper. Ich zog jedoch den offensichtlichen Schluß nicht. Statt dessen suchte ich in Hamburg einen Arzt auf. Er setzte mich auf einen Stuhl und ließ mich meinen Fuß auf sein Pult legen. Er nahm ein Messer und setzte seine Brille auf. Er hatte angenehme Hände. Nachdem er einen kleinen Schnitt gemacht hatte, drückte er mit beiden Daumen. Stark. „Es ist nichts darin“, sagte er, „ich kann nichts sehen.“ Er schnitt von neuem. Ich ballte die Fäuste. „Ich kann nichts sehen“, sagte er, „ich mache einen Verband drauf.“ Und in diesem Moment zog ich den Schluß, daß da nie ein Splitter oder Dorn gewesen war ... Nach drei oder vier Tagen war ich zurück und ging völlig normal.

Wolf, nun bist du wirklich ein Geist. Lies das über meine Schulter. Und vergib mir meine Verdächtigungen. Es waren keine Finten, es war kein Ausweichen. Du hattest so viele Rollen in so vielen Filmen gespielt, und ich kannte damals den Preis nicht. Vielleicht tue ich es jetzt.