Weil das Zeichensystem der Klänge und das Zeichensystem der Bilder einen Gegensatz bilden, passen Musikmhalt und Filmcontainer nicht zusammen. Beim Musikhören werden Klänge, Themengestalten, Farben und Klangräume ganzheitlich erfasst, sie werden emotional verarbeitet, sie setzen Assoziationen frei; bei jedem Hörer geschieht dies in einer anderen Weise, so wie jeder Hörspielhörer sich eine individuelle Klangkulisse imaginativ vorstellt. Eine musikalische Formvorstellung wird nicht durch den gerade gegenwärtigen Klang erzeugt, sondern indem sich der Hörer einer Summe von Klängen erinnert: Form in der Musik, paradox gesagt, ist gegenwärtig, wenn sie Vergangenheit ist.

Auch das Medium Film verfliesst in der Zeit, doch gibt es einen wesentlichen Unterschied: Bilder sind Ausschnitte aus der konkreten Wirklichkeit. Indem der Film solche Bilder für den Betrachter einfängt, zeigt er ihm stückweise eine empirische Realität; indem er sie ihm zeigt, interpretiert er sie auch: man zeigt eine Hand oder einen Baum und sagt zugleich, dass diese Hand oder dieser Baum etwas bedeuten. Jedes Filmbild zwingt den Zuschauer also zur analytischen Tätigkeit: er soll Symbole entschlüsseln, Gesichtslandschaften lesen, Raumbeziehungen herstellen. [...] Film ist also die Reproduktion und die Interpretation von Wirklichkeit. Der Zuschauer muss sie entschlüsseln.

Das musikalische Material hingegen ist abstrakt; die klingenden Gestalten sind kein Zeichen für etwas anderes (wie die Hand oder der Baum), sondern sie existieren für sich. Klingende Gestalten reproduzieren nichts und interpretieren nichts. Ihre Bedeutung liegt darin, dass sie klingen, und ihr Sinn ergibt sich aus dem Zusammenhang des ganzen Werkes. Insbesondere verläuft die musikalische Zeit tatsächlich in ständigem Fluss, während die filmische Zeit im Wechsel von Stillstand zu Stillstand vergeht, also ruckartig voranschreitet.

Die Zumutungen von abstrakten Klanggestalten und konkreten Bildzeichen an den Zuhörer bzw. an den Zuschauer sind also sehr unterschiedlich: im einen Fall antwortet er mit einer vorwiegend emotional gestimmten Imagination, im anderen Fall mit einer vorwiegend intellektuell getönten Analysetätigkeit, im einen Fall hat er mit sukzessiven Klanggestalten, im anderen Fall mit simultanen Raumgestalten zu tun.

(Armin Brunner, Leiter der Redaktion Musik und Ballett des Fernsehens DRS, in dem Vortrag „Konzertante Musik“, anlässlich des Weltkongresses des Internationalen Musikzentrums Wien 1986 in Salzburg gehalten)

Man mag sich zuweilen wundern, mit welch gar akademischem Blick sich Armin Brunner Filme angeschaut hat, und man mag sich fragen, ob seine puristische Musikauffassung sich auf alle Musik anwenden lässt - immerhin: Brunner hat mit grosser Treffsicherheit einige Schwierigkeiten skizziert, für die bisher noch kaum ein Musikfilm eine adäquate Lösung gefunden hat.

Bleiben vorerst die Hilfskonstruktionen: Das einfachste und bis heute immer noch gängigste Modell, gleichsam die Standard-Ausführung ohne gedankliche Extras, hat uns Hollywood bereits 1927 mit dem ersten Tonfilm vorgeführt: The Jazz Singer von Alan Crosland mit Al Jolson, die rührselige Geschichte eines weissen Jungen, der gegen den Willen seines strenggläubigen Vaters Karriere machen will und sich schwarz anmalen muss, um ein richtiger Jazz-Sänger zu werden. Vom Jazz Singer und Josef von Sternbergs legendärem Blauem Engel (1930) mit Marlene Dietrich und der Musik von Friedrich Hollaender führt eine gerade Linie über die Elvis Presley-Filme Jailhouse Rock (1957), King Creole (1958) und andere zu den Beispielen der letzten Jahre: zu Taverniers Round Midnight, Coppolas Cotton Club oder Eastwoods Bird. Geschichten über und um Musiker, da lässt sich Musik als Ausübung des Berufs sozusagen beim besten Willen nicht verhindern. Aber schon da zeigt sich Merkwürdiges: Die Regisseure vertrauen, obwohl sie Musikfilme machen, den Geschichten mehr als der Musik. Musik wird schamhaft eingesetzt, kaum ein Stück, das in voller Länge zu hören ist, und die Kamera hat kaum je die Geduld, einen Musiker länger als ein paar Sekunden bei der Arbeit zu zeigen. Die Dramaturgie des Films und Musik sind offensichtlich nur schwer kompatibel; wo die unterschiedlichen Interessen zusammenprallen, bleibt das Bild immer Sieger.

Es braucht wenig Phantasie, um herauszufinden, dass der Musikfilm weniger besonderer Leidenschaft auch um die Verwertung der Filmmusik gekümmert. Bereits 1929 angelte sich Metro-Goldwyn-Mayer den grossen Musikverlag Robbins Music Corporation, der in der Folge mehr als die Hälfte aller durch Tonfilme verbreiteten Hits publizierte. Kurz darauf übernahm Radio Music, die Holding der Radio Corporation of America, zu der auch die Kinokette Radio-Keith-Orphum gehörte, die Verlage Leo Feist und Carl Fisher; die aus der Verschmelzung der Verlage Harms, Wittmark und Remick’s hervorgegangene Warner Brothers Company, die den Jazz Singer produzierte, hatte auch ihren phonographischen Produktionsarm.

Anfangs der dreissiger Jahre, nach der grossen Depression, war der Konzentrationsprozess hin zu grossen Monopolkonzernen bereits tüchtig fortgeschritten: Das grösste Schallplatten-Konglomerat neben RCA-Victor, bestehend aus der American Record Company, Brunswick (mit Vocalion und Melo- tone) und Columbia, war von den Consolidated Film Industries aufgekauft worden, welche wiederum mit den grössten amerikanischen Filmproduzenten (MGM, 20th Century Fox, Universal, United Artists, der R.K.O. und anderen) liiert war.

Heute ist längst jeder grosse Medienkonzern in allen möglichen Sparten tätig, von der Film-, Video- und Schallplatten/CD-Produktion über Fernsehen und Radio bis zum Verlagswesen. Die konzertierte Aktion der Mehrfach-Verwertung macht nicht bloss technisch Sinn, sondern vor allem auch kommerziell: Der Musikfilm, der nicht bloss in den Kinos, sondern auch über die eigenen Fernsehketten läuft, die entsprechenden Video-Clips, meist direkt aus dem Film geschnitten, im Verkauf und über Pop-TV-Sender, die Song-Auskoppelungen auf Schallplatten und CDs, die auch über die eigenen Radiostationen zu hören sind, und schliesslich die Live-Konzerte der Rockstars mit ebendenselben Songs — sie alle machen füreinander Werbung, treiben sich gegenseitig in die Bestseller-Listen und Hitparaden. Ein Wunder also, dass es überhaupt noch etwas anderes als Musikfilme gibt.

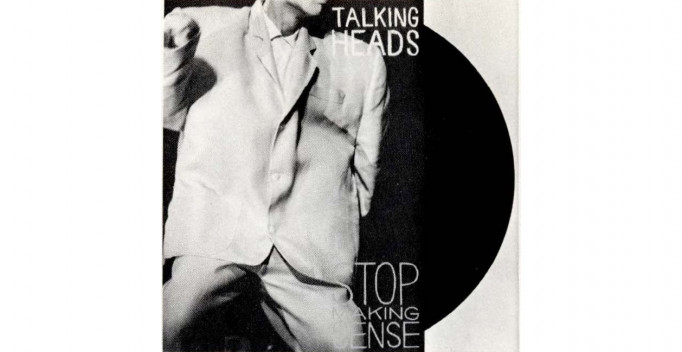

Die Produktion von Musikfilmen in den letzten Jahren ist beachtlich, keine Musiksparte, die ausgelassen worden ist: so Jazz im Cotton Club, Round Midnight und Bird, Rock etwa im The Harder They Come des Reggae Stars Jimmy Cliff, Sign O’ the Time oder Purple Rain von Prince, in der Klassik die zwei Garwew-Versionen, Formans Amadeus und Zeffirellis La Traviata, im Disco Saturday Night Fever, Flashdance, Heavenly Bodies, Dirty Dancing, Chorus Line, im Avantgarderock Stop Making Sense. Und zuweilen werden gar Filme, die gar keine Musikfilme sind, flugs dazu umfunktioniert: Fritz Längs Stummfilm-Klassiker Metropolis aus dem Jahre 1926 wurde durch den Disco-Komponisten Giorgio Moroder musikalisch aufbereitet und dessen Musik ähnlich wie diejenige von Morricone, Rota und anderen wiederum zweitverwertet.

Form follows economy - es ist kein Zufall, dass neben den Tanzfilmen, deren Musik meist blosse Kulisse ist, erst mit Woodstock (1969) der erste grosse Konzert-Film entstand. Da gibt es kein Entrinnen mehr ins Erzählen von Geschichten. Musik pur. Aber auch hier vertrauen die Filmproduzenten erstaunlicherweise nur wenig auf die Kraft der Musik. Sie setzen auf Bilder, die sie allerdings auch nicht haben. So spielt die Kamera verrückt. Die Bilder untermalen die Musik, welche die Bilder untermalt. Der generell begrenzte Vorrat an typisierten Perspektiven und Schnittfolgen zwingt zum Tempo und faulen Tricks. Kaum erscheint, etwa im Prince-Film Sign O’ The Times (1986) ein Musiker im Bild, zerhackt ein Stroboskop seine Bewegungen. Der Film ist regelrecht mit dem Licht geschnitten; das Steuerpult für die Lichtregie ist eine Art zweiter Schneidetisch, der die eh rasanten Schnitte noch weiter zerkleinert, von hell auf dunkel, von rot auf gelb, von blau auf lila.

Das aber setzt eine verheerende Dialektik in Gang. Wo wir schon nichts mehr sehen, weil uns die Bilderflut überwältigt und überfordert, da hören wir auch nichts mehr. Die Rasanz der Bilder, auf die man sich permanent neu einstellen muss, zieht die Aufmerksamkeit von der Musik ab: Sehen frisst Hören auf. So treffen zwei Halbheiten aufeinander, die auch zusammen kein Ganzes ergeben. Der Zuschauer, blind und taub gemacht, ist dem Geschehen hilflos ausgeliefert. Die Distanz, welche Reflexion schaffen könnte, wird ausgeschaltet. Der Zuschauer, den unkontrollierbaren Reizen unterworfen, regrediert zum Pawlowschen Hund.

Verstärkt wird diese totalitäre Tendenz meist durch die suggestiven Blickwinkel. Das Wechselbad von Nahaufnahmen, welche die Distanz buchstäblich auf Zentimeter reduzieren und so Intimität gleichsam erzwingen, und Totale der sorgfältig aufgenommenen Zuschauerreaktionen, welche verhindern, dass der Kinobesucher seine Vereinzelung vor der Leinwand wahrnimmt — er sitzt sozusagen mitten im Konzertpublikum -, versperren noch den letzten Ausweg zur Distanzierung und Reflexion des Gehörten und Gesehenen.

Bleibt als mögliche Lösung also jene Abstraktion des Bildes, die, gewiss nicht als visuelle Verdoppelung der Musik, aber vielleicht als Stimulans, als Kontrapunkt, als Antithese neue Assoziationsräume erschliesst? Dann wären nicht zufällig jene Rock-Videos, die sich dank den Möglichkeiten der Computerbild-Spielereien von der naturalistischen Abbildung lösen, das zukunftsweisende Modell einer adäquaten Verfilmung von Musik. Verdächtig bloss, dass die meisten dieser scheinbar neuen Bilder alte sind, jenen Experimenten nachempfunden, welche die Avantgarde der zwanziger Jahre mit einfachsten technischen Mitteln vorgeführt hat. Wie George Melies etwa, der in Le mélomane bereits 1903 (!) als Kapellmeister mit dem Dirigentenstock die Noten der britischen Nationalhymne auf die Drähte von Telegrafenleitungen zauberte, die zugleich vom Begleitpianisten intoniert wurde. Wie Walter Ruttmann, der in seinen OPUS-Filmen (u.a. mit Hanns Eisler) 1920 bis 1925 bunte, organisch wogende Gebilde zeigte, wie Hans Richter, der (u.a. mit Paul Hindemith) Rhythmen visualisierte, wie René Clair/Eric Satie, später die Wiener Formalfilmer, die versuchten, Strukturen der Zwölftonmusik (Ton/Intervall/Reihe) auf den Film zu übertragen. Und wie die Alten, so die Jungen: Meist bleibt es bei diesen Bild- und Lichtspielen, wo es nicht ohnehin formale und surrealistisch dadaistische Spielerei mit Unterhaltungswert, aber ohne tiefen Sinn ist, bei Musikillustration. Herr und Knecht haben gewechselt, das Problem des gleichberechtigten Nebeneinander bleibt ungelöst.

Zwei mögliche Ansätze bleiben: Ein einfacher, kompromisslerischer: Stop Making Sense (1984) von Jonathan Demme mit der Rockgruppe „Talking Heads“; ein komplexer, kompromissloser: El pueblo nunca muere (1985) von Mathias Knauer zu einer Komposition von Klaus Huber.

Stop Making Sense ist ein Dokumentarfilm, zusammengeschnitten aus vier Konzerten in Los Angeles, aber dennoch kein Konzertfilm, der bloss schnittige PR-Oberfläche zeigt. Nicht zufällig, dass Demme darauf verzichtet, durch spektakuläre rasante Perspektivenwechsel das Bühnengeschehen oder das Tempo der Musik emotional aufzupeitschen. Fünf stehende und eine Handkamera umkreisen die Musiker aus gehöriger Distanz, eine Art Guckkasten-Optik statt Hautnähe.

Die Bilder nehmen sich Zeit, sie wählen mit kühler Distanz einige zentrale Motive aus und verfolgen sie. Die Musiker werden, oder genauer: der Musiker David Byrne wird nicht aufs Publikum losgelassen, sondern beobachtet. Die Konzertbedingungen, der technische Background, die Arbeit werden transparent, die Pannen und Risiken nicht wegretuschiert. Dramaturgische Klammer des Films ist eine Geschichte, allerdings keine aussermusikalische, auf der zufällig ein paar Songs mitschwimmen. Die Songs sind die Geschichte; sie beginnt mit einem Solo von Byrne, dann kommt der E-Bass dazu, später wird das Schlagzeug hereingeschoben, von Song zu Song vervollständigt sich die Truppe allmählich. Dass dies nicht bloss ein dramaturgischer Gag ist, sondern in etwa der Entstehungsgeschichte der Band folgt, zeigt auch die Auswahl der Songs, die in groben Zügen die musikalische Entwicklung der „Talking Heads“ nachskizziert. Da sind Musik und Bild in einer einigermassen raffinierten Weise aufeinander bezogen, sie ergänzen sich so, dass beide zu ihrem Recht kommen. Genauer: Sie lassen sich in Ruhe, indem Bild und Musik gleichsam zwei Geschichten erzählen, die sich bloss hin und wieder berühren.

Da ist Mathias Knauers El pueblo nunca muere von komplexerer und reflektierterer Machart. Und das, obwohl Knauer eine beträchtlich „ungünstigere“ Ausgangslage gewählt hat. Klaus Hubers Oratorium „Erniedrigt - geknechtet - verlassen - verachtet“, an den Donaueschinger Musiktagen 1983 uraufgeführt, war vollständig und unveränderbar zuerst da, der Film musste sich seine Bilder nachträglich suchen. Knauer weist ihnen verschiedene Funktionen: sie beobachten, dokumentieren, unterstreichen, kommentieren, kontrastieren und spitzen die Musik zu. Was zuerst auffällt: Knauer geht aussergewöhnlich vorsichtig, fast zaghaft, fast übertrieben unspektakulär ans Werk. Damit vermeidet er, dass das Bild, das ohnehin den leichteren Stand hat, von der Musik ablenkt, sie erschlägt. Er lässt den Film im Saal der Aufführung beginnen, oft in distanzierten und längeren Totalen; später kehrt er immer wieder für längere Einstellungen zu dieser Perspektive zurück. Die visuelle Ruhe zwingt dazu, die Ohren zu gebrauchen.

Die Nahaufnahmen werden nicht als blosse Abwechslung eingesetzt, sondern haben präzise Funktionen: Mit ihnen werden Ereignisschwerpunkte erfasst, die das Hören erleichtern. So holt Knauer etwa den Sprecher oder Sänger, den Chor oder Schlagzeuger dort in den Vordergrund, wo ihnen auch musikalisch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden soll. Oder, ein kühner Gedanke, er konfrontiert in dialektischer Spannung in Ton und Bild unterschiedlich Bedeutsames, damit wird „das Gehör für die nicht zu sehenden Stimmen geöffnet“ (Knauer). Das ist Interpretation, aber sie macht den musikalischen Ablauf, das Klanggeschehen zwischen einzelnen Instrumental- und Vokalgruppen transparenter. (Nicht zufällig, dass Knauer zusammen mit Huber auch die Tonspuren zu diesem Zweck nachträglich neu gemischt hat.) Und zugleich wird hier Arbeit, das musikalische Handwerk gezeigt. Dazu kommen Untertitel, welche die Texte von Ernesto Cardenal, Florian Knobloch, Maria de Jesu’ und George Jackson unterstreichen. Auch das sind Hörhilfen, die dem im Oratorium ohnehin etwas schwachen Stand der Worte nachhelfen. Erst allmählich kommen auch andere Bilder, schwarzweisse Wochenschauaufnahmen und Farbfilm-Szenen, die Knauer in Nicaragua gedreht hat, Aufnahmen aus einer Eisengiesserei, aus einem Gefängnis, in den Favelas, hungernde Kinder, Frauen. Und Landschaftsaufnahmen.

Knauer hat die Funktion dieser Bilder in einem Interview mit dem Kulturmagazin genau beschrieben:

Wir bieten mit diesen Bildern eine Art Folie, Hintergrund für die Gedanken, die man beim Hören des Stückes entwickelt, ohne sie aber festzulegen. Es sind Fermente für eine Lektüre des Werkes, die natürlich viel weiter gehen sollte als bloss zur Wahrnehmung der ja allbekannten Scheusslichkeiten auf unserer Welt: die vor- stossen sollte zu den allgemeinen Zusammenhängen, von denen der Film handelt: Ausbeutung, Imperialismus, Rassismus, Erniedrigung und Unterdrückung.

Wenn im dritten Teil von Gefängnis und Folter die Rede ist, wäre es für mich ganz ausgeschlossen, da Folterbilder einzumontieren. Eine solche Auspinselung wäre völlig uninteressant und würde ablenken. Wir zeigen etwa die leere Wand einer Zelle mit Spuren der ehemaligen Häftlinge. Dazu die Schreie und Peitschenhiebe im Orchester, den Bericht von George Jackson über seine Isolationshaft - die Musik bringt solche Bilder zum Sprechen, das ist die Produktivität eines audiovisuellen Textes.

Und:

Im Film können sich Bild und Musik gegenseitig steigern, wenn sie produktiv und eben nicht illustrierend „zusammenklingen“.

Schliesslich bringt die Kombination der Orchester-Bilder und der Nicaragua Aufnahmen ein Drittes hervor, das weder in der Musik noch in den je einzelnen Bildsequenzen enthalten ist: die Reflexion über den widersprüchlichen Zusammenhang zwischen den Musikern und uns Zuhörern hier und den Lebensumständen der Menschen dort. Da kommt der Musikfilm zu sich selbst: Sehen öffnet, erweitert das Hören, das Hören lässt uns Bilder, die durch die Medien-Bilderflut längst entwertet sind, neu sehen, und zugleich ermöglicht er Einsichten, die weder das eine noch das andere für sich allein erbringen kann.