Film- und Kinokultur in der gegenwärtigen Gesellschaft Welche Fragen stellt das gegenwärtige Filmschaffen? Welche Fragen, welche Ansprüche haben wir an unsere Kinokultur zu stellen? Worüber wäre da heute zu schreiben nötig und dringlich? Solche Fragen stellen sich jedesmal, wenn wir eine neue Folge des Filmjahrbuchs konzipieren. Wider das Unverbindliche! Mit diesem Titel geben wir einem Unbehagen Ausdruck. Wir stellen fest, dass ein grosser Teil der Filme, die in den Kinos und an den Bildschirmen zu sehen sind, uns nichts angehen, uns nicht zu bewegen vermögen, sie bedienen den vielfältig etablierten Apparat, reproduzieren Beliebigkeit. Andere wiederum, die uns zu interessieren vermöchten, werden — mit Ausnahmen — nicht oder nur kurz und in Randveranstaltungen gezeigt. Hat sich also wieder einmal das Kino als Ort der Filmöffentlichkeit gegen die Filmkultur gewandt? Was ist da los? Das Verhältnis von Filmkultur und Medienöffentlichkeit ist zu erwägen. Die Bedeutung der Expansion des Videomarktes. Fragen sind aber auch zu stellen an die Entwicklung des Filmschaffens der letzten 20 Jahre. Was macht das gegenwärtige kulturelle Klima? Wieso können lange überlebte neokonservative Standards zu einer neuen Scheinblüte gelangen? Werden sie repetiert, um die eigene Ängstlichkeit und Ratlosigkeit zu beschwichtigen? Lässt sich der Angst begegnen? Lassen sich neue Ziele zeigen? Film, Kino und politische Oeffentlichkeit. Der Untertitel soll auf die Zielrichtung unserer Fragestellungen deuten. Wir gehen davon aus, dass die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung und die kulturelle einander antworten, dass sie in Spannung treten sollten, dass die Isolierung des einen gegen das andere von den Ideologien der Angst und der Herrschaft betrieben wird. Sie dient niemandem, führt zu Unverbindlichkeit und Indifferenz, zu einem Gefühl, in unserer Gegenwart fremd zu sein, uns in ihr nicht mehr verantworten zu können. Im Mittelpunkt unserer Befragung steht darum die gesellschaftliche Verantwortlichkeit filmischer Arbeit, welche Aesthetik, Inhalte, Produktionsformen und sogar die Distribution zu bestimmen fähig werden sollte. Das Jahrbuch ist der Ort, ein vorläufiges Fazit zu ziehen, ein Fazit, das die Realität der audiovisuellen Medien miteinbezieht. Wir möchten nicht so sehr die eine oder andere Einschätzung dieser Entwicklung befragen, sondern Bedingungen und Chancen einer Dialektik der Medienarbeit heute. Dabei setzen wir darauf, dass die totale Verführung, das bloss Serienhafte unweigerlich eine neue, radikalisierte Frage nach den Botschaften, nach dem Bedeutungsgehalt der Bilder, ihrer Eindeutigkeit und vor allem nach der Funktion des Inhalts provoziert, zu dem selbstverständlich die besondere Realität des ästhetisch formenden Mediums gehört. Heute gibt es dagegen die Fluchtpositionen des reinen Inhalts. Und vor allem die ewige Klage ums Geld: die Klage ums fehlende Geld (was nicht dasselbe ist). Damit muss Schluss gemacht werden. Nicht dieser Inhalt und jenes Geld, sondern die Funktion der Film- und Kinokultur im ganzen steht zur Debatte. Es geht um die Oeffentlichkeit des Filmes, in der soziale und politische Verbindungen sich immer schon besonders nahegekommen sind. Die Oeffentlichkeit des Films hängt ab von seiner Widerstandskraft und der Deutlichkeit, mit der er seine funktionalen Leistungen wieder in den Produktionsprozess miteinbezieht und dessen Resultate sichtlich als Funktion begreifbar macht. Das ist kein externes, medienpolitisches, instrumentelles Resultat, sondern ein Kern der filmästhetischen Arbeit und der distributiven Kinopolitik. Wider das Unverbindliche bezeichnet Programm, Vorgabe, Leitlinie, dem Kampf um reale Oeffentlichkeiten entlang. Wir versuchen eine manchmal nur punktuelle, aber exemplarische Bestandsaufnahme von Szenerien, in denen immer deutlicher dem Medium von darstellenden Botschaften und den Plädoyers für Grenzüberschreitungen entsagt wird. Aufbrüche haben etwas Emphatisches. Nach ihrem Verschwinden stellt sich leicht ein, ihre Flüchtigkeit als ihr substanzielles Scheitern zu deuten und damit die ihre Veränderungen bewirkenden Umschwünge als das Notwendige gegen sie auszuspielen. ’Aufbrüche“ ist kein singuläres oder zufälliges Thema für das Verhältnis von Film und Kino. Dieses Verhältnis besteht in nichts anderem, seit je, als dem Kampf um seine politische Oeffentlichkeit. Es bleiben, gegen den blossen Gang ins Notwendige des Vergessens, einige Fragen: wo sind die Aufbrüche der letzten 20 Jahre gestrandet? Was wurde zu Recht erledigt? Was ist zu Recht untergegangen und vergessen? Und was wird um den Preis eines inhaltlichen wie formalen, eines sozialen wie ästhetischen Rückschritts zur Seite geschoben, einfach so, ohne ideologischen Disput, weil es nicht ins Rollback, den neuen Hierarchieglanz, die Privilegien, die Heldenverehrung, den biedermeierlichen Innerlichkeitsschrott oder den weltweiten Krieg der Filmindustrie gegen die Videoten passt? Und was ist, unbesehen und still, näher bei den tragenden Traditionen geblieben als es den Anschein macht? Was wirkt heute weiter und wie — pervertiert oder freigesetzt? Was — und dies wiederum grundsätzlich gefragt — kann das Verhältnis von Film und Politik für beide Seiten bedeuten? Wider das Unverbindliche: das heisst nicht, dass ein Kanon verkündet werden könnte. Die vorliegenden Beiträge zeugen davon: Heterogen in Form; These und Haltung. Der Streit sollte offen sein, aber das Strittige sollte gesucht werden. Das heisst: Wider das Unverbindliche muss auch dafür stehen, dass die Filmkultur als Forum, gesellschaftlichen Streit zu artikulieren, nicht preisgegeben werden darf, dass nicht die Unverbindlichkeit individueller Selbstdarstellung die Suche nach mehr Freiheit für Freie lähmen darf. Nicht alle Bereiche konnten bearbeitet, nicht alle Aspekte einbezogen werden. Es gibt schmerzliche und gewichtige Lücken, von der Sache her Unterlassungen. So war es z.B. trotz grossem Aufwand nicht möglich, die Tatsache, dass der Schweizer Film ein Männerfilm ist, der auch von Frauen (Regie, Script, Cut, Assistenz etc.) gemacht wird, aus der Sicht einer nicht umfassend artikulierten, aber dennoch existenten Frauenfilmkultur untersuchen zu lassen. (Immerhin gibt es zur Frauenfilmkultur eine aus langjähriger Arbeit entstandene Dokumentation zu einem Basler Zyklus Die Frau mit der Kamera. Pionierinnen, herausgegeben von Karola Gramann. Zu beziehen bei Stadtkino Basel, Postfach, 40C5 Basel, Juni 1985.) Wider das Unverbindliche meint: irgendwann haben wir das Lamentieren über das Elend der Kultur satt. Wir möchten gerne wieder über Inhalte, über gedrehte und ungedrehte Filme sprechen, über ihre Funktion und Verbindlichkeit. Und gegen das Unverbindliche. Hans Ulrich Reck / Jörg Huber

CINEMA #31

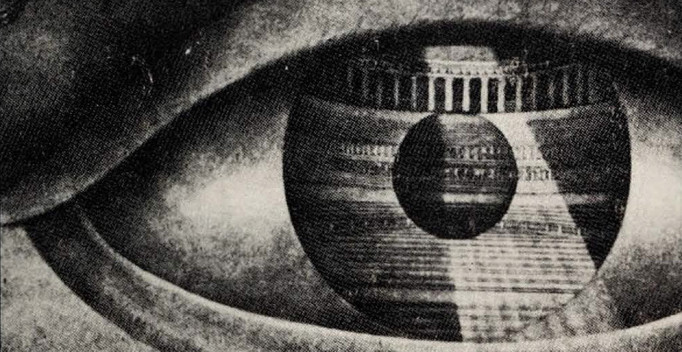

WIDER DAS UNVERBINDLICHE

EDITORIAL

ESSAY

EINE KRÄNKUNG DES BAUERNSTANDES, DER LINKEN OPPOSITION UND DER FORTSCHRITTLICHEN KUNSTKRITIK

SELECTION CINEMA

KLASSENTREFFEN (FRANZ SCHNYDER, REINHARD MANZ, URS STADELMANN)

DIE SCHWIERIGE SCHULE DES EINFACHEN LEBENS (ALFONS SINNIGER)

YANOMAMI DE LA RIVIERE DU MIEL (VOLKMAR ZIEGLER, PIERRETTE BIRRAUX)