Spätestens seit 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, USA 1968) ist die Analogie zwischen drogeninduzierten Ausnahmezuständen – Trips – und der Filmerfahrung populärkulturelles Gemeingut.1 Der auch kommerziell beträchtliche Erfolg des Films (nach anfänglicher Ablehnung durch die Kritik) war nicht zuletzt der geschickten Werbekampagne zu verdanken, die den Film wörtlich als «ultimativen Trip» anpries.2 Dieser Vergleich, so sehr er an die kulturhistorische Situation der späten 1960er Jahre gebunden scheint, lässt sich seinerseits aus einer der Gründungsfiguren klassischer Filmtheorie herleiten: der Parallele zwischen Film und Gehirn.3 Die Idee, Filme könnten zu einer Erweiterung des menschlichen Bewusstseins beitragen, ist tatsächlich älter als die Droge, mit der diese Fähigkeit zumindest seit den 1960er Jahren hauptsächlich assoziiert worden ist, nämlich LSD.

Wenn etwa Walter Benjamin davon schreibt, wie der Film einen «unbewusst durchwirkte[n]» Raum an die Stelle des vom Menschen bewusst erfahrenen setzt, dann bezieht er sich bereits auf einen common sense des filmtheoretischen Diskurses:

Unsere Kneipen und Grossstadtstrassen, unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschliessen. Da kam der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunden gesprengt, so dass wir nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen.4

Dieses Argument stützt sich auf filmische Verfahren wie die Grossaufnahme oder die Zeitlupe, die Benjamin zufolge nicht einfach Bekanntes verdeutlichen, sondern «vielmehr völlig neue Strukturbildungen der Materie» bzw. der Bewegung «zum Vorschein kommen» lassen.5 Dadurch, dass die alte Ordnung aufgebrochen wird, ergeben sich völlig neue Möglichkeiten des Weltbezugs – Möglichkeiten, die der Zuschauer nun auf seinen ‹Reisen› zu erkunden vermag.

Diese Reisen werden jedoch nicht in völliger Selbstbestimmtheit unternommen. Vielmehr setzt der Film einen neuen psychischen Prozess an die Stelle desjenigen des Zuschauers, wie Benjamin festhält, wenn er Georges Duhamel zitiert: «Ich kann schon nicht mehr denken, was ich will. Die beweglichen Bilder haben sich an den Platz meiner Gedanken gesetzt.»6 Diese Aussage gilt es ernst zu nehmen und den Film somit als eine eigene Form des Denkens zu begreifen, eines Denkens der Bilder, das sich im körperlichen Erleben des Zuschauers, in seinem Wahrnehmen, Fühlen und Denken verwirklicht – buchstäblich in die Realität tritt. Eben das ist es, was Benjamin als «Chockwirkung»7 des Films beschreibt.

Einen ähnlichen Schock wie Benjamin ihn als Wirkung des Films in den 1930er Jahren diagnostiziert, beschreibt Annette Michelson in ihrem Aufsatz «Bodies in Space. Film as Carnal Knowledge» als Effekt von 2001: A Space Odyssey auf das amerikanische Publikum Ende der 1960er Jahre. Dabei zieht sie eine Parallele zur Struktur des Films selbst:

Like that black monolith whose unheralded materialization propels the evolution of consciousness through the three sections of the movie’s narrative triptych, Kubrick’s film has assumed the disquieting function of Epiphany. It functions as a disturbing structure, emitting, in its intensity of presence and perfection of surface, sets of signals.8

Der Film inszeniert in der Form der Odyssee eine Reise im Raum als eine Bewegung des Denkens, in der die Wahrnehmung sowohl der Figuren als auch des Zuschauers zunächst überwältigt wird, um sich dann schrittweise an die neuen Gegebenheiten anzupassen. Dieses Fortschreiten kulminiert im letzten Teil des «Triptychons» in der ikonischen Sternentor-Sequenz («Jupiter and beyond the Infinite»). Die Gesetze der Alltagswahrnehmung sind hier, in dieser fast gänzlich abstrakten Bewegtheit, welche Mikro- und Makrokosmos miteinander verschränkt, in der Tat suspendiert (Abb. 1). Das Denken dieses Films sei denn auch, so Michelson, primär nicht in den mythologischen oder kulturhistorischen Bezügen zu suchen: «Space Odyssey […] proposes, however, nothing of more radical interest than its own physicality, its ‹formal statement› on the nature of movement in its space […].»9 Indem der Zuschauer diese fremde Körperlichkeit in seinem eigenen Empfinden in die Realität umsetzt, gewinnt er ein neues Verhältnis zu seiner eigenen Wahrnehmung: «Viewing becomes […] the discovery, through the acknowledgement of disorientation, of what it is to see, to learn, to know, and of what it is to be, seeing.»10 Es ist die filmische Reise bzw. der Trip selbst, der den Zuschauer, indem er ihn wortwörtlich in Bewegung versetzt (desorientiert), in einen reflexiven Bezug zu seinem eigenem Wahrnehmen, Fühlen und Denken eintreten lässt.

Ihre wohl gründlichste Ausarbeitung hat diese Idee einer filmischen Neuzusammensetzung der Welt und ihrer Ordnung in den Kinobüchern Gilles Deleuzes erfahren. Wenn Deleuze behauptet: «Das Gehirn ist die Leinwand»11, dann dient ihm die Biologie des Gehirns in direkter Weise als Modell: «Das Denken ist molekular, es gibt molekulare Geschwindigkeiten, die die langsamen Wesen, die wir sind, zusammensetzen. […] Das Kino ist kein Theater, es setzt die Körper aus Körnern zusammen.»12 Es geht Deleuze demnach nicht um die filmische Abbildung des Gehirns, sondern darum, wie im Verlauf eines Films die Konturen eines Denkens sichtbar werden, von dem aus sich die Körper und Räume erst konstituieren. (Der Paradefall eines solchen «Kino[s] des Gehirns» ist für Deleuze das Kino Kubricks.) Dieses Modell eines frei flottierenden Denkens, das nicht von vornherein an die Beschränkungen einer anthropomorphen Subjektivität gebunden ist, übernimmt Deleuze von Henri Michaux.

Michaux wiederum entwickelt dieses Modell in seinen ausgedehnten und wohldokumentierten Experimenten mit verschiedensten Drogen. Er beschreibt die Drogenerfahrung als die vollständige Besetzung des Bewusstseins durch neue und vom Gewohnten abweichende Rhythmen und Geschwindigkeiten: «Wer Meskalin genommen hat, hat eine Schale voller Vibrationen genommen; und was er genommen hat, das hat nun von ihm Besitz ergriffen.»13 Michaux beschreibt beispielhaft, wie sich eine solche Inbesitznahme darstellen kann:

Indessen packt einen die Lust, den Leimtopf zu verschlingen oder auch noch das Bündel stählerner Büroklammern, sich aus dem Fenster zu stürzen, um Hilfe zu rufen, sich zu töten oder jemanden zu töten, doch immer nur eine halbe Sekunde lang, und in der nächsten hat man gar keine Lust mehr, die folgende aber bringt erneut verrückte Lust, und so passiert hundertmal bald das «Ja», bald das «Nein», ohne Abtönungen, unüberlegt, mit der Regelmässigkeit eines Motorkolbens.14

Die dem subjektiven Bewusstsein zugehörige Dauer verliert ihren strukturierenden Einfluss und wird ersetzt durch einen Rhythmus, der alle Psychologie (etwa die Erwägung eines Für und Wider) einem ungerührten Mechanismus unterwirft. So scheinen die Drogen es in letzter Konsequenz möglich zu machen, «ohne [das eigene, menschliche] Gehirn weiter[zu]denken».15 Dieser Vorgang ist dem vergleichbar, was Deleuze mit Bezug auf den Film als Kraftwirkung des «Aussen» beschrieben hat: Ein fremdes Denken bricht ein, dessen Ausgangspunkt und Mass nicht das Menschliche ist. «Das Aussen ist die Kosmologie der Galaxien, die Zukunft, die Evolution, ein ganzer übernatürlicher Bereich, der die Welt zur Explosion bringt.»16

Die Konturen dieses fremden Denkens möchte ich in der Analyse zweier einschlägiger Filme nachzeichnen, die in den letzten Jahren entstanden sind: Enter the Void (Gaspar Noé, F 2009) und Beyond the Black Rainbow (Panos Cosmatos, CA 2010). Beides sind Filme, die die Bildformen des Rausches aus 2001 in neuen Kontexten wieder aufnehmen und für ihre Zwecke weiterentwickeln. Die Leitmetapher für diese Operation ist der Trip, der sowohl auf die Genealogie psychedelischer Bildformen als auch auf die filmische Mobilisierung der Wahrnehmung verweist, auf filmische Modi der Bewegung. Rausch wird hier also nicht nur dargestellt, sondern die Logik des Rausches bestimmt das Wahrnehmungsverhältnis zwischen Film und Zuschauer. Die Analyse soll zeigen, wie durch die Entwicklung neuer Bewegungsformen der Rausch auf neue Weise zu einem Modell filmischen Denkens werden kann.

Übergangs-Räume: Enter the Void

Enter the Void lehnt sich in seiner Thematik an einen kanonischen Titel buddhistischer Literatur an: das sogenannte Tibetische Totenbuch, das den Verstorbenen als eine Art spiritueller Führer für die Zeit zwischen Tod und Wiedergeburt dient. Der Film handelt von einem amerikanischen Geschwisterpaar (Oscar und Linda), das nach dem frühen Tod seiner Eltern inzwischen in Tokio lebt. Als Oscar bei einem Drogendeal von der Polizei erschossen wird, löst sich seine Seele von seinem Körper. Durch den Raum der Stadt schwebend, beobachtet er die Nachwirkungen seines Todes unter den überlebenden Figuren und erlangt schliesslich die Wiedergeburt. Der Film inszeniert – fast ausschliesslich vom Point of View (POV) des Protagonisten ausgehend – diese Phase als eine Bewegung des Übergangs: Sein zentrales Thema ist die Frage, auf welche Weise man von einem Ort zum anderen gelangen kann. Die Analogie zwischen dem Vorgang des Sterbens und dem Drogentrip zieht der Film explizit und greift für beides auf Bildformen zurück, die einen deutlichen Bezug zur Sternentor-Sequenz aus 2001 herstellen, um sie neu zu interpretieren.

Eine wesentliche Gemeinsamkeit besteht dabei in der Ausrichtung des Bildraums auf ein Gravitationszentrum. Enter the Void variiert diese Grundidee auf zweierlei Weise: Zum einen beginnt bald nach dem Tod Oscars eine etwa vierzigminütige Flashback-Sequenz (der Film dauert insgesamt knapp drei Stunden), die in assoziativen, motivischen Verknüpfungen das Leben von Bruder und Schwester bis zum Moment des körperlichen Todes Revue passieren lässt. Diese Bilder zeichnen sich dadurch aus, dass sie sämtlich von der Hinterkopf-Perspektive Oscars aus aufgebaut sind (Abb. 2).

Einerseits blockiert der Hinterkopf dabei die Sicht auf das jeweilige Geschehen, wodurch ein beengender, zuweilen klaustrophobischer Effekt erzielt wird. Andererseits steht der Schädel nicht einfach nur im Weg. Er wirkt als eine Art blindes Kraftzentrum, vor allem dadurch, dass die Blicke anderer Figuren auf den für den Zuschauer grundsätzlich unsichtbaren Blick Oscars verweisen: eine Verknüpfung der Perspektiven, die nicht – wie im klassischen continuity editing – auf der Sukzession von Schuss und Gegenschuss in der Montage beruht, sondern in der Tiefe des Bildraums verborgen wird. Die Erwartung des Zuschauers, dass auf den Blick einer Figur ein Blickanschluss folgt, also das Objekt ihres Blicks, wird hier ins Bildinnere abgeleitet. Es ist eben dieses basale Prinzip des klassischen Kinos, das am Ende von 2001 in nahezu abstrakter Reinheit vorgeführt wird: Im Gegenschuss zur Schau der fantastischen Welten erscheint dort wieder und wieder das vom Körper isolierte Auge David Bowmans, nahezu vollständig reduziert auf eine Position passiven Überwältigtseins. Begreift man demnach die Bildformen der Sternentor-Sequenz, mit ihren extremen Fluchtpunkt-Konstruktionen, als Ausrichtung auf ein Zukünftiges – ein Zukünftiges, das der Wahrnehmung zustösst wie der Monolith –, dann findet sich in Enter the Void insofern eine Radikalisierung dieser Idee, als das Zukünftige oder Jenseitige ins versperrte Innere des Bildes selbst verlegt wird: Der Film inszeniert «die Geburt des Sichtbaren, das sich noch dem Blick entzieht».17 Dieses Jenseitige ist in Enter the Void immer schon der Tod: Der Angelpunkt der Flashback-Sequenz ist die wiederkehrende Erinnerung an den Unfalltod der Eltern, verursacht durch einen im Tunnel frontal entgegenkommenden Lkw – eine rigorose Materialisierung des Zukünftigen.

So betrachtet, zielt die Flashback-Sequenz auf ihre eigene Überwindung. Die Hemmung durch die übermässige, verschobene Nähe zum Körper löst sich in der zweiten zentralen Bildform des Films auf: einem schwerelosen POV, der energetisch mit dem ihn umgebenden Raum verbunden ist. Fast die komplette zweite Hälfte des Films ist auf diese Weise inszeniert. Dieser POV bewegt sich im Wesentlichen auf zwei Weisen fort: Die eine ist ein laterales Schweben bei vertikal nach unten gerichtetem Blick, eine Bewegung, die quer durch alle Wände und sonstigen Begrenzungen schneidet (Abb. 3). Diesem Blick erscheint die Welt als wortwörtlich eingeebnet, als ein von Figuren bevölkerter Grundriss, eine gigantische Spielzeugwelt. Damit geht das Gefühl einer gewissen Distanzierung einher – vergleichbar mit der Draufsicht nach der finalen Schiesserei in Taxi Driver (Martin Scorsese, USA 1976) oder mit dem Effekt der eingezeichneten Wände in Lars von Triers Dogville (DK 2003), wenn auch mit einer sehr starken Tendenz hin zur grafischen Abstraktion und einer sehr viel dynamischeren Modulation der Intensität, was etwa die Geschwindigkeit und Richtungsänderungen der Bewegung betrifft. Die Entfernung dieser Perspektive vom Weltzugang der Lebenden wird auch dadurch hergestellt, dass sich im Wechsel zwischen den Orten der Handlung zuweilen Zeitsprünge verbergen. Pointiert verdichtet ist diese Sichtweise der Welt in einem neonbeleuchteten Modell von Tokio, an welchem ein Freund Oscars arbeitet. Gegen Ende des Films wird dieses Modell mit der Lebenswelt der Figuren dann tatsächlich in eins gesetzt.

Der Effekt der Distanzierung wird dabei vom zweiten Modus der Bewegung zugleich unterlaufen und transformiert: Während die laterale Bewegung Szenen auf mehr oder weniger gleicher Ebene miteinander in Beziehung setzt, werden im zweiten Modus die Verbindungen auf komplexere Weise hergestellt. Dies geschieht stets auf ähnliche Weise (Abb. 4–6): Die in der Luft kreisende Kamera hebt einen Punkt aus der Mise en Scène heraus, etwa indem sie ihn im Bildraum zentriert. Bei diesen Punkten handelt es sich um Öffnungen aller Arten, ganz überwiegend rund oder wenigstens rundlich – eine Herdplatte, ein Lampenschirm, eine Schusswunde. Zunächst nähert sich die Kamera in einer kreisenden Suchbewegung diesem Punkt an, um sodann, wie um Anlauf zu nehmen, zurückzuweichen. In dieser Rückwärtsbewegung krümmt sich elastisch der Raum, ballt sich zusammen, mit dem jeweils ausgemachten Punkt als Scheitel, als Zentrum der Gravitation. Gleichzeitig wird der Raum von einem stroboskopisch aufblitzenden Licht erfasst und beginnt in immer stärkerer Krümmung zu vibrieren. Auf dem Höhepunkt der Anspannung entlädt sich diese in einer schnellen Fahrt in den Punkt hinein, worauf hell leuchtende, pulsierende Formen erscheinen, deren Beschaffenheit sich über den Verlauf des Films hinweg langsam verändert. Hierbei scheint es sich um eine Art Kanal zu handeln, an dessen Ende wiederum eine runde Form steht, aus der die Kamera schliesslich austritt.

Indem dieser Bewegungsmodus die Orte auf eine andere Weise miteinander verbindet, hebt er einen neuen Aspekt an ihnen hervor: nicht das Zweidimensionale, Grafische, sondern zum einen ihre Elastizität, ihre Schwerkraftverteilung im dreidimensionalen Raum; zum anderen aber ihre nicht mehr nur auf den Raum bezogene Durchlässigkeit in alle möglichen Richtungen. Eine Herdplatte führt zu einem Bauchnabel, eine Neonlampe zum Gelb eines Gemäldes, ein abgetriebener Fötus zu einem Spielzeug-Vulkan. Orientiert sich der erste Modus bei aller Dynamik noch an einer gegebenen Geografie mit ihren äusserlichen Abstandsverhältnissen – wie künstlich diese auch immer konfiguriert sein mag –, so handelt es sich nun um gedankliche Verbindungen, die den Raum völlig neu ordnen bzw. ihn im Extremfall lediglich noch zum Anlass nehmen: Alles hängt mit allem zusammen (dabei ist nicht ausser Acht zu lassen, dass der zweite Modus den ersten nicht ablöst, sondern dass beide miteinander kombiniert werden).

Diese Allverbundenheit ist in Enter the Void explizit körperlich und vor allem auch sexuell gedacht, findet sie doch ihren emphatischsten Ausdruck in einer Art Orgie, an deren Ende Oscar in Lindas Sohn wiedergeboren wird. Die letzte Vorwärtsfahrt der Kamera verfolgt die Bewegung der Spermien durch den Eileiter. Der Titel des Films ist in dieser Perspektive eine offensichtliche Metapher für sexuelle Penetration, benennt aber zugleich den Anspruch, das Sexuelle als Stellvertreter für die menschliche Existenz einzusetzen. Ist der Fötus am Ende von 2001 eine reine Kopfgeburt, so lässt sich Noés Film als eine grundlegende Neuinterpretation dieser Idee begreifen: die Wiedereinführung des Körpers ins Kino des Gehirns.

Jenseits des Bildes: Beyond the Black Rainbow

Wirkt diese Schlussfolgerung in Enter the Void zunächst wie ein seltsamer Anachronismus – die Überblendung von Sex und Psychedelik im Zeichen einer Allverbundenheit scheint eher im Produktionsjahr von 2001 zu Hause –, dann wird diese historische Faltung selbst zum Thema eines weiteren Films jüngeren Datums: Beyond the Black Rainbow (Panos Cosmatos, CA 2010), ein Science-Fiction-Film, der in der Vergangenheit spielt, genauer: im Jahr 1983 – zu einer Zeit also, als die Utopien der 1960er Jahre, die sich mit der Rede von der Erweiterung des Bewusstseins verbunden hatten, bereits ad acta gelegt worden waren.

Erzählt wird die Geschichte eines jungen, übersinnlich begabten Mädchens, das in einer Art medizinischem Institut festgehalten wird und daraus zu fliehen versucht. Für unseren Zusammenhang ist jedoch vor allem eine Flashback-Sequenz von Interesse, die ins Jahr 1966 zurückführt und den zeitlichen Hintergrund für die aktuellen Geschehnisse abgibt. Auf eine kurze Analyse dieser zehnminütigen Sequenz möchte ich mich an dieser Stelle beschränken, um dann einige zusammenfassende Schlussfolgerungen zu ziehen.

Die Sequenz ist in drei Teile untergliedert: zwei rahmende Abschnitte und einen zentralen Abschnitt. Die Rahmen-Abschnitte entwerfen einen komplett weissen, nahezu koordinatenlosen Bildraum, dem durch extreme Überbelichtung und vollständige farbliche Entsättigung praktisch jede räumliche Tiefe abhandengekommen ist (Abb. 7); lediglich die Figuren heben sich, als vage in Gesichtskonturen verortete Augenpaare und Haarschöpfe, von diesem einheitlichen Medium ab. Der Trip in die Vergangenheit ist hier nicht einfach das Zurückspulen der Zeit; er ist eher das Eintreten in einen gedanklichen Zeit-Raum, der die Figuren, ihre Relationen zueinander und die von ihnen ausgeführten Handlungen wie in einer privaten Allegorie neu entwirft. Dabei ist es auch hier, durchaus vergleichbar zu Enter the Void, die Ausrichtung der Körper in der Zeit, die sich dem Zuschauer als Wahrnehmungserfahrung vermittelt: zu Beginn die Ausrichtung auf das Zukünftige in der Betonung eines fast schwerelosen Blicks, gegen Ende der Sequenz die Last des in der Vergangenheit Erlebten in der grotesken Verformung der Körper.

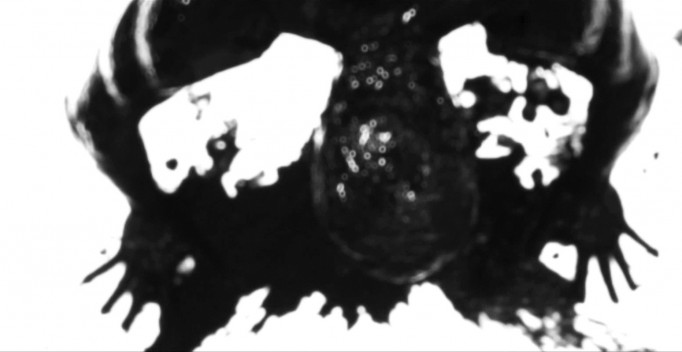

Zwischen diesen beiden Abschnitten steht der Rausch im eigentlichen Sinne, im Dialog angekündigt als great journey, auf welche die Figur des Arztes sich nun begeben werde. Die Reise wird angetreten, indem die Figur in eine ölige, vollkommen schwarze Flüssigkeit eintaucht. Die folgende Rausch-Sequenz selbst (knapp zweieinhalb Minuten lang) ist auf allen Ebenen abgegrenzt von den rahmenden Abschnitten – bezüglich des Tons, der Farbe, der Konstruktion des Raums, der Zeitlichkeit. War Letztere schon in der Rahmung nur vage bestimmt, so wird nun jeder Sinn von Kohärenz suspendiert. So gibt es etwa kaum einen Anhaltspunkt dafür, die Parallelmontage zwischen dem wächsernen, aufglühenden und schliesslich schmelzenden Schädel (Abb. 8) und diversen Wolken- und Strudelbildungen (Abb. 9) als Relation oder gar als ein in der Diegese zu verortendes Wahrnehmungsverhältnis zu beschreiben. Es lässt sich nicht entscheiden, wie sich das eine zum anderen verhält, weder räumlich noch zeitlich; das Gesetz der Konstruktion bleibt opak. Vielmehr ist die Wahrnehmung des Zuschauers einer Reihe von Stimulationen ausgesetzt, die selbst ein Prinzip ihres Zusammenhangs, eine neue Zeitlichkeit und Räumlichkeit, entstehen lassen.

Zu betonen ist in dieser Hinsicht – und besonders im Vergleich sowohl zu 2001 als auch zu Enter the Void – sowohl das Ungerichtete der Visionen, ihr chaotisches Moment, als auch die damit einhergehende Emphase der Überwältigung, der Deformation des menschlichen Körpers, die sich nach der Trip-Sequenz als Eindringen von Schwarz in Weiss fortsetzt (Abb. 10). Was Deleuze als filmische Neuzusammensetzung des Körpers aus dem filmischen Korn beschreibt, wird hier sehr wörtlich genommen, wenn die Körper im dynamischen Zusammenspiel von Schwarz und Weiss zu Figuren gebildet werden. Diese deformierende, destruktive Kraft, die auf die Körper wirkt, ist in den Bildern des Trips als ein mit ungeheurer akustischer Tiefe unterlegtes Wallen und Saugen inszeniert, von dem sich nicht sagen lässt, ob es mikro- oder makroskopisch dimensioniert ist, ob es auf das Unzugängliche des eigenen Körpers oder die Weiten des Kosmos bezogen ist. Was jedoch konstatiert werden kann, ist das Fehlen jeder Vorwärtsausrichtung. Wenn überhaupt eine Richtung auszumachen ist, dann ist es das langsame, schwere Abwärts des Strudels. Das Jenseits dieses Bildes ist jedoch nicht der Tod. Das Resultat des Trips ist denn auch nicht als Erleuchtung im Sinne visionärer Erkenntnis beschreibbar. Vielmehr wird die Figur des Arztes einer Erfahrung ausgesetzt, deren Auswirkungen nicht wieder rückgängig zu machen sind. Diese Irreversibilität ist das, was im Jenseits des Bildes insistiert. Dass der Arzt in der Gegenwart der Filmhandlung als psychopathisches Monster erscheint, ist nur die letzte narrative Konsequenz dieser unheilbaren Verstörung, deren Kern im Kollaps von Raum und Zeit im Rauschzustand aufzusuchen ist.

Die Erweiterung des Bewusstseins ist damit nicht nur als ein zutiefst ambivalenter Vorgang beschrieben. Radikaler noch: Das Bild ist immer schon in einer historischen Faltung gefangen. Es lässt sich nicht lösen aus der merkwürdigen Flashback-Struktur des Films, der, im Jahr 2010 produziert, einen Science-Fiction-Film im Jahr 1983 ansiedelt, und wiederum auf dem Scheitern der Utopie der 1960er Jahre aufsetzt. Darin ist er durchaus vergleichbar mit Terry Gilliams Fear and Loathing in Las Vegas (USA 1998), der als Verfilmung des Buches von Hunter S. Thompson die Desillusionierung der Gegenkultur zu Beginn der 1970er Jahre beschreibt. Beyond the Black Rainbow geht in zweierlei Hinsicht über Gilliams Film hinaus: Zum einen stellt er die Bildformen des Rausches in einen deutlicheren Bezug zur Genealogie des psychedelischen Kinos – vor allem zu 2001, aber auch zu verwandten Filmen wie Easy Rider (Dennis Hopper, USA 1969), Altered States (Ken Russell, USA 1980) oder Begotten (Elias Merhige, USA 1990). Die Genealogie tritt somit an die Stelle dessen, was als Jenseits des Bildes mit utopischem Potenzial lockte. Zum anderen macht der Film diese Genealogie wiederum zum Gegenstand einer Erinnerung, wenn er in der allerletzten Szene die ganze Erzählung als Kinderfantasie ausweist.

Der filmische Rausch gewinnt demnach für unsere gegenwärtige Welterfahrung auf zweierlei Weise Relevanz: zum einen, indem er die Welt neu konfiguriert und damit ihre Veränderbarkeit demonstriert – wobei diese Neukonfiguration im Fühlen und Denken des Zuschauers reale Gestalt annimmt; zum anderen, indem er uns anhand der Bildformen ein Gefühl für die Geschichtlichkeit dieses utopischen Projekts vermittelt – sei es als Neuinterpretation, wie in Enter the Void, oder in Form einer reflexiven Wendung, wie in Beyond the Black Rainbow. Michaux klagte bereits 1961: «Die Drogen langweilen uns mit ihrem Paradies. Gäben sie uns doch eher ein wenig Wissen. Wir sind nicht in einem Paradieszeitalter.»18 Heute, nach der Utopie, ist vielleicht die Frage neu zu stellen, welcher Art das Wissen sein sollte, nach dem wir streben.