Wenn ein Höhlenmaler die belebte Aussenwelt in Bilder bannte, wenn Platon die Idee im Ding an sich umriss und wenn Aristoteles die Formursache veranschaulichte: Immer war ein Pferd dabei – als Bild des Bildes. Woher rührt diese exemplarische Bildmächtigkeit, die noch Ferdinand de Saussure im Gründungswerk der Zeichentheorie bemühte, als der moderne Mensch dank technischer Apparate längst fliegen und seine fotografischen Bilder das Laufen erlernt hatten?

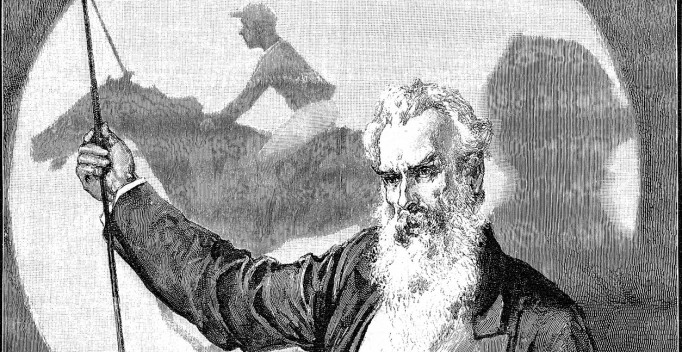

«Als die Bilder laufen lernten» – in dieser geläufigen Wendung steckt ein ganzes Programm: Nichts anderes als die Domestizierung und mythische Re-Naturalisierung der medialen Artefakte Bilder zu entwicklungsfähigen Geschöpfen. Dies unter dem Lebensindiz ihrer Beweglichkeit, die immer auch für innere Bewegung (emotio) und Ausdrucksfähigkeit (articulatio im alten Wortsinn von «Gelenkigkeit der Zunge») steht (Abb. 1).

Es ist deshalb kein Treppenwitz der Mediengeschichte, wenn am Anfang der Kinematografie, der apparativen Leitkunst der Moderne, das dressierte Pferd steht. Genauer: die legendäre Wette des Eisenbahnmagnaten und Pferdenarrs Leland Stanford darum, ob ein Droschkenpferd auch im antrainierten Dauertrab kurzzeitig alle vier Hufe in der Luft halte, wie dies beim galoppierenden Rennpferd der Fall ist (Abb. 2–3).

Um diese Frage objektiv zu klären, spannte der nachmalige Universitätsgründer den Landschafts-, Stereo- und Panoramafotografen Eadweard Muybridge ein, dessen chronofotografische Forschungen und Systementwicklungen letztlich in Edisons Kinetoskop und Lumières Kinematographen von 1895 münden sollten. Der Apparat des Bewegtbildmediums schrieb damit eine exemplarische Bändigungsgeschichte fort, wie sie die optischen Spielzeuge in ihren Wunderscheiben und Lebensrädern mit der dynamischen Verbindung von Ross und Reiter oder Vogel und Käfig zuvor schon illudiert hatten (Abb. 4).

Und dies exakt am Ende einer langen Ära des Pferdes, das als Inbegriff schneller Fortbewegung von Zug und Automobil überholt und in den «Horse Operas» des Western zum Bezwinger der amerikanischen «Wide Open Spaces» verklärt werden sollte (Abb. 5).

Das Schlagwort des «Zunichtemachens von Raum und Zeit» bezieht sich ja nicht nur auf die unerhörte Innovationsbeschleunigung in Naturwissenschaft und Industrie um 1900, sondern auch auf Kunst, Philosophie und Psychologie, die diesen Paradigmenwechsel in der neuen Medientechnik der Kinematografie darstellbar, ja «nachlebbar» machten – mit vertrauten und heroisch geprägten Bildformeln wie jenen von Ross und Reiter (Abb. 6–7).

Die Verschmelzung von Organismus und Technik im Apparat

Muybridges Kamera-Strecken und Lumières Kinematograph – laut Patentschrift «une machine à refaire la vie» – sind wichtige Wegmarken für die Zähmung von «Natur» in, um und durch den Menschen. Stanfords Pferd ist die idealtypische Verkörperung dieser erneuten Domestikation zum schliesslich auch in seiner Bewegung analysier- und synthetisierbar gewordenen Zug- und Reittier, dessen Kraft und Geschwindigkeit die Technologiegeschichte des Menschen seit Jahrtausenden über dessen bescheidenes muskuläres Vermögen hinaus befördert hatte. Diese verschlungene Aneignungs-, Verwachsungs- und Dissoziationsgeschichte hat zu einer Vielzahl alt- wie neumythologischer (vom Kentaur über Phaeton zum «Iron Horse»), psychologischer und künstlerischer Bildfindungen geführt, die vom stoffhungrigen Film vereinnahmt worden sind (Abb. 8).

Wo immer im Film die prekäre Einheit von Pferd und Reiter beschworen wird, zeichnet sich heimlich die imaginäre Verbindung von Naturalismus und Fantastik zwischen Projektor und Leinwand ab. Und jeder Ritter, Cowboy, Jockey oder Jedi, der durch die Filmfabeln galoppiert, setzt letztlich über Epochengräben der Transporttechnologie- und Mediengeschichte hinweg: Im Rückblick auf die vorletzte Jahrhundertwende erscheint diese Ursprungsaffinität zwischen «altem» Pferd und Film, diesem damals revolutionär neuen Verbund aus Optik, Fotochemie und Elektrik einerseits und dem Entertainment sowie der Tradition des künstlichen Lebens andererseits keineswegs der Trickkiste eines Rosstäuschers entsprungen. Vielmehr lässt sich auch hier McLuhans Aperçu einbringen, wonach der Inhalt eines neuen Mediums letztlich die alten Medien sind. So lebte im römischen Quadriga-Wagenrennen der militärisch längst obsolete Streitwagen so spektakulär weiter wie die rein militärische Spanische Reitschule in der Zirkusmanege – oder eben das Pferd als Lieblingsschaustück des Spielfilms in den unterschiedlichsten Filmgenres.

Übertragen und «Über-Tragen»

Der Rücken des Pferdes bleibt letztlich immer besetzt. Nichts an ihm ist «unmittelbar», und nichts bliebe von seiner «reinen Natur» übrig, wollte man es vom es bezwingenden Kulturwesen Mensch abtrennen (Abb. 9–10).

Die Symbolik des Pferdes ist gleichsam aus seinem Körper durchgebrannt, sein Galopp steht für souveräne Beherrschung wie unbezähmbare, elementare Wildheit, für die Unterwerfung des Landes, die Entgrenzung der Lüfte, für die Brandung des Meeres und die Zerstörung im Feuerorkan (Abb. 11–12).

Dass Pferdebeine schneller sind als das menschliche Auge, hat längst vor Muybridge zur Vorstellung geflügelter oder achtbeiniger Rosse inspiriert, mit denen Götter und Geister des Himmels wie der Unterwelt räumlich von Island bis Ostasien und zeitlich von der Schöpfung bis zur Apokalypse unterwegs sind. Das Pferd wurde gleichermassen für Horden wie für Husarenformationen domestiziert: Zum Dienst in Ackerfurchen, Schlachtlinien, Rennwegen und Grubenschächten oder in den Tretmühlen der Zirkus-, Stierkampf- und Rodeo-Arenen. Dieses Universum an Geschichten um Stärke, Dynamik und Eleganz, diese unerhörte Spannweite zwischen realistischem Detail und symbolischer Überhöhung machte das Pferd bis heute zum idealen Komparsen des auf Effekt wie Empathie hin angelegten Spielfilms.

So allgegenwärtig die Symbolik um Ross und Reiter, so Pantheon-überspannend seine Mythologie, so überreich die Metaphorologie von Reitkunst und Pferdefachsprache und so rhythmisch die Musik seines Hufschlags: Erstaunlich bleibt das weitgehende Fehlen von fester Pferde-Allegorik gerade im Vergleich zu anderen Haustieren wie Hund, Schaf oder Esel. Dies liegt zweifelsohne in der kulturellen Omnipräsenz bzw. Multifunktionalität des Pferdes begründet (Abb. 13).

Keiner anderen Kreatur (ausser dem Menschen selber!) wurde die Erfüllung vielfältigerer Aufgaben antrainiert als dem scheuen, auf optische Reize übersensiblen und hoch spezialisierten Fluchttier der Steppe. Ausdauernder Arbeitskamerad, aggressiver Jagd- und Kriegskumpan, zuverlässiger Bote oder treu-verschwiegener, stets geländekundiger Reisebegleiter: Die An- und Zumutung solcher innerer, emotionaler Eigenschaften übersteigt die ohnehin imposante Grösse, Kraft, Schnelligkeit, Wendigkeit und Eleganz des Pferdes bei Weitem: seine vornehmlichste wie vornehmste Last ist wohl die der (herrschaftlichen) Repräsentanz selber, letztlich des Bedeutungstragens an sich. Wenn Platon also seine Ideenlehre am Beispiel des Pferdes darlegte, so tat er dies nicht von ungefähr am «(Über-)Träger» und schnellen Transportmittel par excellence. Und wenn er (wie in Phaidros) die Natur der göttlichen Seele zu beschreiben suchte, erfolgte dies anhand des technikgestützten Zusammenspiels von Beschaffenheit und Bewegung eines vom Lenker gesteuerten Zweispänners.

Ob es sich um göttliche oder reale Pferde handelt, die Reittiere zahlloser Gottheiten, Helden, Propheten und Schurken der Weltgeschichte sind nicht nur bis heute namentlich bekannt geblieben, sondern dienten ihren Herren zu tatsächlicher (Siddharta, Elias, Mohammed) oder programmatischer Apotheose, auch im Kino von Epic und Biopic – und anthropomorphisierendem Tierfilm à la Disney. Solche Personifikation hat eine lange Tradition: Seinem angeblich sprechenden Schlachtross Bukephalos liess Alexander der Grosse ein «Sema», ein monumentales Grabmal errichten. Er taufte auch die dortige Stadt nach Herr und Reiter «Alexandria Bukephalos», während Caligula seinen Hengst und Bettgenossen Incitatus zum Senator ernannte (Abb. 14).

Mit der Erhöhung, dem Entrücken und Verschwinden des in seiner mächtigen Körperlichkeit so präsenten Pferdes (bzw. der entsprechend gesteigerten Sichtbarkeit seines Herrschers) wird ein Grundproblem filmischer Darstellung deutlich; nämlich die Vereinbarung und Organisation von Augenfälligkeit und Sinnhaftigkeit im Sichtbaren – wie auch im Unsichtbaren des hors champ. Dazu ein Exkurs auf die Rezeptionsgeschichte des antiken Reiterstandbildes, die ihren Anfang in einem glückhaften Missverständnis nahm: Die bilderstürmerischen Frühchristen vermeinten nämlich im kapitolinischen Reiterstandbild statt Marc Aurel den ersten christlichen Kaiser Konstantin zu erkennen, den man selbstverständlich keinesfalls so umstürzen durfte, wie es im Revolutionskino zum Topos werden sollte (Abb. 15).

Mark Aurels Bronzemonument blieb eigentliche «Patrix» abendländischer Herrschaftsdarstellung zu Pferd (mit vier-, drei- oder zweibeiniger Bodenhaftung nota bene), selbst noch als pan-europäisches Wahrzeichen der postfeudalen Römischen Verträge von 1957. Sogar Boris Jelzins Bändigungsrede wider die August-Putschisten vom Schützenpanzer herab leitet sich als kentaurisch-modernistische Variante daraus ab, natürlich via Lenins (durch Eisenstein verewigte) Panzerwagen-Brandrede als Fanal der Oktoberrevolution (Abb. 16–17).

Der Sturz vom Pferd: Schlusspunkt, Umkehr und Wiedergeburt

Nicht minder interessant ist das zur Inthronisation im Sattel gegenläufige Motiv des Pferdesturzes, wenn der Usurpator seines Repräsentations-, Kampf- und Fluchtmittels Pferd verlustig geht und nicht der geringste Tauschwert übrigbleibt – «My kingdom for a horse» wie es in Shakespeares Richard III heisst. Ein Sturz vom Pferd brachte ganze Dynastien zu Fall und liess die Fäden wohlgestalteter Lebensmuster abrupt reissen: Die Trennung von Ross und Reiter gehört somit zu den wichtigsten Peripetie-Motiven der Weltgeschichte und –literatur (Abb. 18–19).

Kein Sturz vom Pferd ist aber als Zäsur so folgenreich geworden wie jener des römischen Staatsbürgers und Christenverfolgers Saulus, dem vor Damaskus im zuckenden Blitzlicht eines Gewitters eine buchstäbliche Konversion widerfuhr: Sein Sturz vom Pferd bewirkte, dass der heidnisch-aktive Heldengötterglaube zur demütig-leidenden Erlöserreligion mutierte. Dieser passive Gründungsakt des Reichs Christi durch den im Fallen vom Pferd bekehrten Epileptiker Paulus ist ein brillantes medien(ideologie)geschichtliches Bewegungsbild: aufgehoben im visionären Bekehrungszusammenhang, erlebt er als vom grossen, tragenden Körper Abgehobener, doch auch Ausgestossener die kultürliche zweite Geburt eines geistigen «born again».

Technische und symbolische Einbildungen von Ross und Reiter

Im seit 5000 Jahren für Arbeit, Herrschaft und Repräsentation domestizierten Pferd sah der Mensch als «animal rationale» sein eigenes leiblich-seelisches Doppelwesen in Natur und Geschichte gespiegelt. Er stellte diese fortschreitende Anthropomorphisierung schon früh in treffenden, mythologischen und bald auch schon dramatischen Bildern dar: seine sublimierte Triebnatur bzw. mühsam gebändigte Kreatürlichkeit, sein Wechselspiel von Aneignung und Zuneigung, seine Fantasmen zwischen Zucht und Erziehung. Fantasmen, zu deren Umsetzung technische Apparaturen und mediale Dispositive unentbehrlich waren. Das heute seiner wirtschaftlichen und militärischen Funktionen längst ledige Pferd eignet sich um so mehr wieder als Symbolträger und Projektionsfläche der Bewusstseins- und Freizeitindustrie – indessen mit verselbständigten, ja verinnerlichten Bild- bzw. Inszenierungstechniken: Peitsche, Trense, Lasso, Longe, Scheuklappen, empathische Pferdeflüsterei oder medialer Joy Ride sind bis heute Mittel zur psychischen Selbstbindung und -bildung des buchstäblichen wie des symbolischen Reiters geblieben: real, metaphorisch und virtuell.

Nicht minder die technischen Erfindungen von Kummet, Zaum, Sattel und Hufeisen, dank denen das Pferd zum Instrument und Insignium imperialer (oder zumindest kontinentaler) Herrschaft erst werden konnte.

Oder der Steigbügel: Dank dieser unscheinbaren Innovation konnten die dienst-verpflichteten Reiter überhaupt erst zu ständischen Rittern werden, mit konfrontativer Kampftechnik, adligem Chevaliers-Etikett und einem Panzer, der sie mit jenem des Pferdes zur galoppierenden Kampfmaschine verwachsen liess: Ein kulturhistorisches Standardbeispiel dafür, dass die identitätsstiftenden Konsequenzen einer technologische Innovation mindestens so bedeutsam sein können wie die sachgeschichtlichen. Längst vor dem Maschinengewehr waren es bezeichnenderweise die Bürgerheere mit Langbogen und Piken und danach die infanteristische Feldartillerie, welche die turnierfreudige Ritterschaft aus dem Sattel der Geschichte hoben – ein umso attraktiveres Hauptmotiv aller Ritterfilme vom Hollywood-Epic bis zu Bresson und den Tavianis (Abb. 20–22).

Und dass Don Quijote, der wahnhaft verspätete Ritter von der traurigen Gestalt, seinen Hauptkampf ausgerechnet gegen eine Windmühle verlieren sollte, also gegen die erste nicht auf Muskelkraft angewiesene Maschine, ist eine wundervoll poetische Bildfindung für das Mit- und Gegeneinander von Ross, Reiter und vitaler (Kultur-)Technik.

Aller herrschaftlichen Asymmetrie zwischen Dompteur und wildem Wesen zum Trotz bleibt jegliche Zähmung immer ein wechselseitiger, vor allem aber technologiegestützter und apparativ-medialer Prozess, eine, wie wir heute sagen, unabgeschlossene biopolitische Neusetzung der Grenzen zwischen Mensch und Tier.

Und welches Medium könnte nach wie vor diese hybride zoo-anthropologische Geschichte schlüssiger in Szene setzen als die bewegten Bilder des Films, der als synthetisch-technologische Kunst seinen Anfang auf einem Gestüt eines Eisenbahnkönigs im kalifornischen Palo Alto nahm, der Hauptstadt des heutigen Silicon Valleys? (Abb. 23–24)