«Schöne neue Welten» der Zukunft sind im Science-Fiction-Film beliebt. Ganz im Sinne von Aldous Huxleys berühmtem Roman aus dem Jahre 1932, der das Shakespeare-Zitat als ironischen Titel trägt, sind diese Welten aber selten sonderlich einladend. Vielmehr sind «brave new worlds» zum Synonym für Dystopien geworden. Anders als die Utopie entwirft die Dystopie das abschreckende Zerrbild einer unmenschlichen Zukunft, in der die – in den Augen des jeweiligen Autors – negativen Tendenzen der Gegenwart ins Monströse gesteigert werden. Dass die beiden Gattungen dabei oft gar nicht so weit auseinander zu liegen brauchen, zeigt sich paradigmatisch bei Huxley: Die Welt, die er in Brave New World beschreibt, ist hoch technisiert und frei von Kriegen, die Menschen leben ein sorgenfreies Leben, alle sind glücklich. Derartige paradiesische Zustände gibt es freilich nicht umsonst: Im Weltstaat der Zukunft sind Familie, Kultur und Religion inexistent. Menschen werden unter staatlicher Aufsicht gezüchtet, hauptsächliche Freizeitbeschäftigung sind Sexorgien und Drogen.

Die klassische Utopie im Stile von Thomas Morus’ Utopia (1516) – also der Entwurf einer perfekten Gesellschaftsordnung – ist ein statisches Gebilde und widerspricht als solches einem modernen Gesellschafts- und Geschichtsverständnis. Gesellschaft und Politik werden heute als dynamische Gebilde betrachtet – eine «moderne Utopie» ist im Grunde ein Widerspruch in sich selbst. Dass die Utopie im 20. Jahrhundert zu einer seltenen Spezies geworden ist, hat freilich noch andere Gründe; zwar hat die Utopie stets einen narrativen Rahmen, doch ist der meist wenig dramatisch und dient primär dazu, die perfekte Staatsordnung vorzuführen, die allenfalls noch in Details verbessert werden kann. Eine konfliktfreie Welt ist als Ausgangspunkt einer spannenden Erzählung aber denkbar ungeeignet.

Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts lassen jede Art von «perfektem Gesellschaftsentwurf» ohnehin als zweifelhafte Angelegenheit erscheinen; das vergangene Jahrhundert ist ein durch und durch dystopisches, und den vereinzelten Versuchen, wieder an die morussche Tradition anzuknüpfen, stehen unzählige Katastrophenszenarien gegenüber, die den drohenden Niedergang in düstersten Farben malen.

Während die klassische Utopie im Spielfilm faktisch inexistent ist, erfreut sich ihre dunkle Zwillingsschwester, die ein Schreckensbild der Zukunft entwirft, seit jeher grosser Beliebtheit. Bereits Fritz Langs Metropolis (D 1927) ist hierfür ein prominentes Beispiel und spätestens seit den Sechzigerjahren reisst der Strom der negativen Zukunftsentwürfe nicht ab. Der Kampf einiger weniger aufrechter Rebellen gegen ein unmenschliches Terrorregime ist einer der gängigsten Topoi des Science-Fiction-Genres.

So unterschiedlich Filme wie Metropolis, Fahrenheit 451 (François Truffaut, GB 1966), Silent Running (Douglas Trumbull, USA 1971), THX 1138 (George Lucas, USA 1971), Logan’s Run (Michael Anderson, USA 1976), Nineteen Eighty-Four (Michael Radford, GB 1984), Brazil (Terry Gilliam, GB 1985) oder Equilibrium (Kurt Wimmer, USA 2002) in Inhalt und Botschaft auch sein mögen, so entwerfen sie doch alle ein ähnliches Drohbild einer kalten, dehumanisierten Gesellschaft, in der die Menschen durch die vermeintlichen Segnungen der modernen Technik zu emotionalen Krüppeln gemacht werden. Dumpf und abgestumpft, ohne Sinn für die wahren Werte wie Liebe, Individualität und – nicht zuletzt – Schönheit.

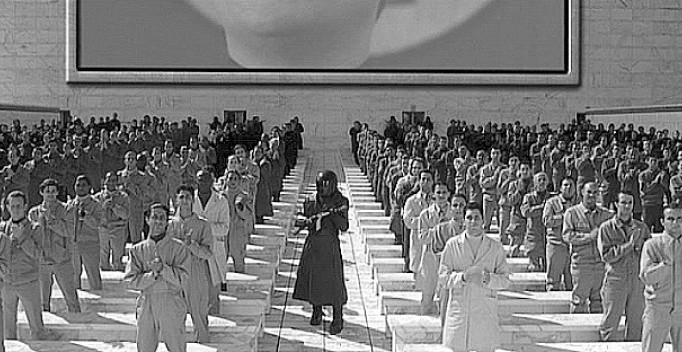

In der schriftlosen Welt von Fahrenheit 451 ist die schöne Literatur verboten, stattdessen plärren einem von den wandgrossen Fernsehschirmen geistlose Fernsehserien entgegen. In Equilibrium ist Liebe strafbar und mit ihr auch gleich alle Künste. Die Bewohner der Untergrundstadt in THX 1138 dagegen sind kahl rasiert und tragen alle die gleiche Einheitskleidung. Identische Kleidung als Auslöschen der Individualität – was in allen Armeen der Welt praktiziert wird, zieht sich als Signum des Totalitären durch die gesamte Filmgeschichte: Von Metropolis über Logan’s Run und THX 1138 bis zu Equilibrium und The Island (Michael Bay, USA 2005): In keinem dieser Filme darf das Bild der uniformen Menschenmassen fehlen. Individuelle Schönheit ist hier verboten, sie bedeutet ein Herausstechen aus der Masse, etwas Besonderes im Meer des Immergleichen. Der Sinn fürs Schöne erscheint zudem wie die Liebe als Zeichen von Sensibilität, als Ausdruck von Persönlichkeit; in der totalitären Schreckenswelt soll der Mensch geistig und ästhetisch abgestumpft und auf diese Weise gefügig gemacht werden.

Die Dystopie verknüpft auf effektvolle Weise Individualität mit Schönheit und Liebe. Wer wirklich lebt, liebt, und wer liebt, ist schön – so die etwas simple Gleichung der Gattung. Um als Warnung effektiv zu sein, präsentiert sie eine Welt, die durch und durch unnatürlich scheint; die Trias Individualität, Liebe, Schönheit, die in der Dystopie stets bedroht ist, erscheint als Ausdruck einer geradezu kreatürlichen Natürlichkeit. Folglich ist auch Sexualität – wenn sie Ausdruck von Natur und Liebe ist – schön und somit einer der menschlichen Werte, die es zu verteidigen gilt. So zeigt Logan’s Run eine Gesellschaft, in der Sex zum angenehmen, aber bedeutungslosen Zeitvertreib verkommen ist: Ohne Absicht auf tiefere emotionale Bindung holt man sich mittels einer Teleportationslotterie Bettgefährten ins Haus, um ein paar nette Stunden zu erleben. Genau so wie diese Liebe widernatürlich ist, verurteilt der Film auch unnatürliche Schönheit. Denn in der Welt von Logan’s Run gibt es nur jugendliche Menschen mit makellosen Körpern. Wer ein bestimmtes Alter überschreitet, wird in einem öffentlichen Ritual umgebracht. Diese Art von Schönheit und freier Liebe ist es freilich nicht, die die Dystopie erhalten will; dass diese unnatürliche Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren kann, ahnen wir schon zu Beginn, als die Hauptfigur Logan 6 ein wenig länger als in dieser Welt schicklich auf seinen neugeborenen Sohn starrt: die natürliche, unzerstörbare Elternliebe macht sich bemerkbar. Und als er und seine Gefährtin später ausserhalb der Stadt auf den nicht mehr so jugendlichen Peter Ustinov treffen, erkennen sie, dass auch das Alter seine eigene Schönheit besitzt.

Funktioniert die klassische Utopie meist als Gegenbild der gegenwärtigen Gesellschaft, extrapoliert die Dystopie auf der Basis des Bestehenden. Somit weisen zwar beide Gattungen einen gesellschaftskritischen Impetus auf, doch während die Utopie wenigstens versucht, die Vision einer besseren Welt zu entwerfen, ergeht sich die Dystopie allzu oft in kulturkonservativem Wehklagen und streicht heraus, was bereits heute alles falsch läuft. Dystopien sind eigentliche Warnzeichen, die die Menschen zur Umkehr bewegen sollen: Noch ist das schlimmste Übel abwendbar, noch ist Umkehr möglich. Kein Film bringt das besser zum Ausdruck als Jean-Luc Godards Alphaville – une étrange aventure de Lemmy Caution (F/I 1965), der zwar in der Zukunft auf einem fremden Planeten spielt, aber dennoch komplett in Paris gedreht wurde, ohne irgendwelche Kulissen oder futuristischen Requisiten. Die fiktive Zukunftsstadt Alphaville, in der ebenfalls die Liebe verboten wurde, setzt sich ausschliesslich aus Aufnahmen – anonymer Betonbauten, Stadtautobahnen – des zeitgenössischen Paris zusammen. «Die dehumanisierte Zukunft ist schon da», lautetunmissverständlich die Botschaft dieses Films, die aber wie so oft bei Godard ständig unterlaufen und gebrochen wird.

Die Dystopie inszeniert die Rebellion meist als Umkehr, als Rückkehr zur Natur. Die Hauptfigur THX klettert im gleichnamigen Film aus der Unterweltstadt nach oben ins Freie, direkt in den Sonnenuntergang. Die Hauptfiguren von Blade Runner (Ridley Scott, USA 1982) flüchten in der ursprünglichen Fassung des Films mit ihrem Gleiter ins Grüne, der Protagonist von Brazil imaginiert eine eigentliche Schäferidylle. Ausserhalb des Molochs Grossstadt – denn die Dystopie ist ein Grossstadtgenre –, in der Schönheit der freien Natur kann der Mensch noch Mensch sein.

Während draussen kalte Gleichförmigkeit herrscht, eine Betonwelt, bevölkert von im Gleichschritt marschierenden Gesichtslosen, flüchten sich die Rebellen in die Vergangenheit und basteln sich aus deren Überbleibseln ihr kleines Refugium. Winston, der traurige Held von Nineteen Eighty-Four treibt für die geheimen Stelldicheins mit seiner Geliebten echten Kaffee auf, und sie, Julia, schminkt sich eigens für ihn. Bereits hier zeigen sich die Widersprüche, denn ausgerechnet durch Schminke, durch künstliche Veränderung ihrer natürlichen Erscheinung, wird sie wieder zum Individuum, hebt sie sich von der grauen Masse ab.

Ohnehin offenbaren viele Filme einen Widerspruch, wenn sie die angeblich hässliche, leblose Welt der Zukunft vorführen. Der unmenschliche Grossstadtdschungel hat ebenso wie der Aufmarsch tausender Gleichgekleideter seinen eigenen ästhetischen Reiz. Wohl nicht ganz zufällig geben sich die meisten Dystopien grosse Mühe, dass die Zukunft auch wirklich schrecklich-schön erscheint. Wie im Horror- und im Kriegsfilm wird gerade das angeblich Verabscheuungswürdige zelebriert. Welche Bilder bleiben bei Metropolis im Gedächtnis? Die gigantischen Stadtansichten, die im Gleichschritt marschierenden Arbeiter und der Maschinenmoloch. Der formal radikalste Film, den Star Wars-Regisseur George Lucas bislang gedreht hat, ist wohl nicht ganz zufällig sein dystopischer Erstling THX 1138; absolut minimalistisch in Farbgebung und Bildkomposition und stellenweise fast avantgardistisch im Schnitt. Ob die Zukunftsgrossstadt nun eher zu faschistischen Monumentalbauten und gleichgeschalteten Menschenmassen tendiert, oder ob man wie in Nineteen Eighty-Four, Blade Runner oder Brazil eher eine barocke Metropole im Zerfall bevorzugt, unwirtliche Welten scheinen Regisseure zu faszinieren. Etwa der Beginn von The Island: Ein regelrechtes Wellnessgefängnis, in der die gleich gekleideten Insassen einen rigiden Tages- und Diätplan zu befolgen haben. Michael Bay inszeniert diese keimfreie Fitnesscenter-Welt auf ungewohnt ruhige und kontrollierte Weise.

Der industriellen Ästhetik der dystopischen Stadt halten die Filme das Altvertraute entgegen. Schön ist hier, was Patina hat, was im Gegensatz zu den anonymen Betonbauten eine Geschichte besitzt. Denn wie die klassische Utopie ist auch die Dystopie im Grunde eine ahistorische Form, die statisch im immer gleichen Zustand verharrt. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als in Nineteen Eighty-Four, in dem die Partei die Geschichte fortlaufend zu ihren Gunsten umschreiben lässt. Dass man noch gestern Krieg gegen den Bündnispartner von heute geführt hat, steht in keinem Geschichtsbuch, ebenso kann sich niemand daran erinnern, dass die Schokoladenrationen noch letzte Woche grösser waren. Alles ist, wie es immer war, nichts ändert sich.

Die Dystopie hält unterschwellig die Vergangenheit hoch, ihre Parole ist ein beherztes «Zurück zu ...». Darin zeigt sich die Gattung von ihrer konservativen oder zumindest zutiefst nostalgischen Seite: Irgendwann, in einem unbestimmten Früher, war alles besser, und Rebellentum sowie Unangepasstheit drücken sich deshalb oft in der Liebe für «alte Dinge» wie Schallplatten, Bücher, Musik und Gemälde aus. Die Rebellen in Equilibrium besitzen ganze Trödelläden, geheime Verstecke vollgestopft mit schönen Gegenständen, die an bessere Zeiten erinnern. Die Rebellion, die Teil jeder Dystopie ist, wird oft als eine Rückkehr zu den «guten alten Werten» wie eben Platten, Familie, Liebe inszeniert.

Wir sind es gewohnt, dass die schreckliche Zukunft eine technisierte ist, das Motiv ist längst ein Klischee der Science Fiction. Und auch wenn in diesem Bereich immer wieder visuell eindrückliche Filme entstehen, so haben derartige Dystopien doch nur selten einen wirklich kritischen Stachel; dazu ist die Gleichung «Menschlichkeit gleich Liebe gleich Schönheit gleich Natur» dann doch etwas zu simpel und abgelutscht. Und wäre schliesslich nicht auch eine Ökodiktatur der Zukunft denkbar, in der die Menschheit zum Leben in Strohhütten verdammt ist? Oder eine dekadente Kultur der Schönheit? Auch dafür hat die Filmgeschichte Beispiele parat, wenn sie auch seltener sind: So trifft der Zeitreisende in der H.-G.-Wells-Verfilmung The Time Machine (George Pal, USA 1960) in der fernen Zukunft auf die Elois; ein Volk ätherischer Kindwesen, die sich in einem eigentlichen Arkadien dem Müssiggang hingegeben. Freilich hat die Schönheit eine Kehrseite: Die Elois sind degenerierte, passive Geschöpfe, denen jeglicher Überlebenswillen, aber auch jegliches Mitgefühl abhanden gekommen ist. Unberührt sehen sie zu, wie eine der Ihren beinahe im Fluss ertrinkt, und sie wehren sich auch nicht gegen die finsteren Morlocks, die nachts aus dem Untergrund hervorsteigen, um die Elois als eigentliches Schlachtvieh abzuschleppen. Zu viel Schönheit scheint auf die Dauer auch nicht gesund: Wells’ zweigeteilte Menschheit ist ein beissender Kommentar auf die englische Klassengesellschaft, in The Time Machine haben sich Oberschicht und Arbeiterklasse so weit auseinandergelebt, dass sie sich zu separaten Spezies entwickelt haben.

Dass der nostalgische Wunsch nach Rückkehr in eine heile Welt naiv ist, zeigt Pleasantville (Gary Ross, USA 1998), in dem sich zwei Teenager unversehens in einer Fünfzigerjahre-Fernsehkomödie wieder finden. Raffiniert bereits der Name: Pleasantville – der angenehme Ort – heisst fast gleich wie Thomas Morus’ Insel Utopia, denn «Utopia» kann sowohl als ou-topos – Nicht-Ort – als auch als eu-topos – schöner Ort – verstanden werden. Pleasantville ist gewissermassen eine Warnung an alle vergangenheitstrunkenen Nostalgiker. Der Ort entpuppt sich bei genauerer Betrachtung nämlich als weder schön noch angenehm – trotz adretten Mädchen mit Petticoats und braven Knaben mit Brillantine im Haar. Unter der makellosen Oberfläche kommt eine Spiessbürgerwelt zum Vorschein, die Andersartige brutal ausgrenzt.

Eine andere, durchaus originelle Variante hat der weitgehend unbekannte Billig-Streifen The Last Chase (Martin Burke, USA/CDN 1981) zu bieten: Ein ökofaschistisches Regime hat jeglichen Individualverkehr verboten. In einer ungewohnten Umkehr des gängigen Musters wird hier der Autofahrer zum Rebell. Held des Films ist ein ehemaliger Rennfahrer, standesgemäss verkörpert von Lee Majors, dem tollkühnen Stuntman aus der Fernsehserie The Fall Guy (Ein Colt für alle Fälle). Er hat genug von diesem Ökounsinn und bastelt sich heimlich einen Benziner zusammen, mit dem er dann durch die Lande rast. Wahre Individualität gibt’s eben nur im Auto.

Eine besonders hinterhältige Umkehrung des bekannten Musters gelingt dem mittlerweile zweimal verfilmten Lord of the Flies (Peter Brook, GB 1963 / Harry Hook, USA 1990): Eine Schulklasse strandet auf einer Insel und errichtet ihre eigene Gesellschaftsordnung. Im Grunde wären die Voraussetzungen für ein Utopia ideal: Adrette und kultivierte Burschen, eine idyllische Südseeszenerie – Lord of the Flies beginnt dort, wo die Flucht eines Dystopie-Rebellen normalerweise endet. Die Perfidie von William Goldings Vorlage liegt freilich gerade darin, dass weder Erziehung noch Schönheit Schutz vor der Barbarei bieten. Innert kürzester Zeit haben die süssen Knaben ein brutales Schreckensregime errichtet.

Dass Kultur allein keine Menschlichkeit garantiert, ist auch die bittere Pointe von A Clockwork Orange (GB 1971). In Stanley Kubricks Film wird die übliche Hierarchie komplett auf den Kopf gestellt: Die vitalste Figur ist ausgerechnet der Schläger Alex. Alex, der aller Gewalttätigkeit zum Trotz viel Sinn fürs Schöne besitzt, der Musik liebt und weniger kunstinteressierte Kameraden für ihr Banausentum tadelt. Auch schlechte Menschen haben Lieder: Beethovens Neunte, Höhepunkt bürgerlicher Kultur, Inbegriff all dessen, was der westlichen Kultur heilig ist, dient ihm nur noch als Aufputschmittel und Masturbationsvorlage.

A Clockwork Orange versagt sich dem gängigen Muster nicht nur, es führt es regelrecht vor. Der Film glaubt nicht an die zivilisierende Kraft der schönen Künste, dem konservativen Verlangen nach einer heilen Vergangenheit, das so viele Dystopien auszeichnet, erteilt er eine radikale Absage. Musik und Kunst und was es sonst noch an schönen Dingen gibt, haben noch nie – weder heute noch in der Vergangenheit – jemanden daran gehindert, Unmenschliches zu begehen. Als ginge es darum, diesen Befund noch zu untermauern, spielt Barry Lyndon (GB 1975), Kubricks nächster Film, in der Vergangenheit, in einem 18. Jahrhundert, das hier in Bildern erlesener Schönheit aufersteht und das doch von Unmenschlichkeit, Habgier, Korruption und Dekadenz zerfressen ist. Versteht man A Clockwork Orange als eigentliche Dekonstruktion der Dystopie, so erscheint Barry Lyndon als deren konsequente Fortsetzung. Barry Lyndon ist ein Film, der von Schönheit geradezu strotzt, in dem jede Einstellung wie ein Gemälde komponiert ist, der aber keine positive Figur mehr besitzt. Dank Aufnahmen bei Kerzenlicht nimmt hier sogar die Leinwand Patina an, doch besser werden die Menschen dadurch nicht. Der Film erscheint geradezu als Anti-Dystopie, die zeigt, dass die Vergangenheit zwar schön gewesen sein mag, dass sie aber dennoch schrecklich war.

Die Dystopie ist eine individualistische Gattung; wofür sie in der Regel einsteht, ist das Recht des Einzelnen, sich von der Masse zu unterscheiden. Damit kommt sie nicht nur dem hollywoodschen Heldenideal des Einzelkämpfers entgegen, sie zielt auch direkt ins Herz der Utopie, deren implizite Voraussetzung stets ist, dass das Wohl der Gemeinschaft auch das Glück des Einzelnen nach sich zieht, ja, dass es sogar die Aufgabe des Staates ist, seine Bürger glücklich zu machen. Der Erfolg gibt der Utopie Recht: Sie ist so perfekt, für ihre Einwohner so offensichtlich die beste aller möglichen Lebensweisen, dass gar niemand auf die Idee käme, anders leben zu wollen. Genau hier hakt die Dystopie ein. Sie geht im Grunde von der gleichen Ausgangslage aus, erzählt ihre Geschichte aber aus der Perspektive jener, die die perfekte Ordnung nicht akzeptieren. Die Feinde der Utopie sind die Helden der Dystopie.