1991 gab es aus dem Krieg der Alliierten gegen den Irak zwei Einstellungen zu sehen, die für einen neuen Bildtypus standen. Die erste Einstellung zeigt den Ausschnitt eines Geländes, aufgenommen von einer Kamera in einem Hubschrauber, in einem Flugzeug oder in einer Drohne – so nennt man unbemannte Leichtflugzeuge zur Luftaufklärung. Das Zentrum des Bildes ist das Fadenkreuz, auf das ein Projektil zustrebt. Die Detonation sprengt den gegebenen Kontrastumfang, die automatische Blende steuert vergeblich gegen, das Bild reisst ab. Die zweite Einstellung stammt von einer Kamera, die sich im Kopf eines Projektils befindet. Die Kamera stürzt sich ins Ziel, und auch hier reisst das Bild ab.

Seit 1920 nannte man in den USA Filmaufnahmen aus einer Position, die ein Mensch üblicherweise nicht einnimmt, phantom shots; Aufnahmen etwa von einer Kamera, die unter einer Eisenbahn hängt. Bilder aus der Position einer Person dagegen werden im Erzählkino als Subjektive bezeichnet. Eine Subjektive muss ihr Subjektivesein besonders deutlich machen, etwa von unten – aus dem Blick eines Liegenden oder als Fahrtaufnahme, Travelling: aus dem Blick eines Gehenden. Man kann also die Einstellung aus der Perspektive der Bombe als eine phantomatische Subjektive auffassen. Solche Aufnahmen von einer Kamera, die sich ins Ziel stürzt, von einer Selbstmord-Kamera also, sind haften geblieben. Sie waren neu und setzten etwas ins Bild, von dem man, seit den Cruise Missiles in den Achtzigerjahren, nichts Genaues wusste. Sie erschienen zusammen mit dem Wort «intelligente Waffen», und so verband sich die unbedachte Vorstellung von Intelligenz mit einer eben solchen von Subjektivität. Das war eine Eselsbrücke, die sich selbst schlug, ins Nirgendwo.

Auch Animationen, gezeichnete oder mit dem Rechner generierte, benutzen gerne Perspektiven, die eine Filmkamera schwerlich oder gar nicht einnehmen kann: die Position einer abgefeuerten Revolverkugel etwa. Die gezeichneten Trickfilme reklamieren damit eine Blickpunkt-Ubiquität, die die kinematografische Konkurrenz nicht hat, was zur Übertreibungs-Rhetorik der Animationen beiträgt. Der Trick- oder Animationsfilm ist eine Gattung, die den Tod nicht eigentlich wiedergeben kann, denn im Trickfilm ist alles reversibel. Die ständige Überzeichnung prädestiniert ihn zur Darstellung technischer Wirkungsweisen und Funktionen. Im Gegensatz zu den gezeichneten Animationen haben aber diejenigen aus dem Rechner einen stilistischen Standard durchgesetzt, der eine vermeintlich allgemeine Anerkennung mit sich bringt. Eine ähnlich eingebildete Allgemeingültigkeit kennt man etwa auch aus dem US-Kino der Fünfzigerjahre. Diese Bilder entsprangen ebenfalls der festen Überzeugung, ein anderes Weltbild könne es überhaupt nicht geben. Zudem behaupten Computer-Animationen indirekt, das fotografische Bild sei unzulänglich, denn sonst müsste es ja nicht im Rechner noch verarbeitet werden. Aus der allgemeinen Überzeugung, der Computer sei ein Leitmedium, lässt sich schliesslich ableiten, dass die computergenerierten Animationen sich selbst für Leitbilder halten. Sie trauen sich die Darstellung von Sex und Tod durchaus zu.

1991 sprach man oft davon, dass die Bilder aus den Kameras zur Überwachung des Zielanflugs und der Detonation den Krieg «wie ein Computerspiel» zeigten. Damit meinte man wohl, der Krieg sehe aus wie ein Kinderspiel. Zeichentrickfilme sind etwas für Kinder, und Computeranimationen sind deutlich symbolische Bewältigungen: Fast alle technischen Darstellungen, die behaupten, eigentlich nur das Funktionsprinzip eines Vorgangs darzustellen, haben einen hohen Anteil an Magie.

In einem deutschen Instruktionsfilm zur Bedienung der V1 aus dem Jahre 1942, der neben fotografischen Bildern auch Tricksequenzen enthält, sieht man die Fernlenkwaffe den Ärmelkanal überqueren, auf dem Weg nach London. Da wird ein Meer mit glitzernden Wogen ausgebreitet, mitten im Krieg macht man sich die Mühe einer solchen Anmutung!

Auf den Bildern mit dem Fadenkreuz im Zentrum sind normalerweise keine Menschen zu sehen. Das Schlachtfeld zeigt sich menschenleer. Und wenn man sich eine Serie solcher Bilder ansieht, kommt einem der Gedanke, da setze sich der Krieg selbsttätig fort, nachdem die Menschheit von der Erde verschwunden ist. Das Kriegsprogramm werde von autonomen Kriegsmaschinen exekutiert. Die operativen Bilder von Zielanflug und Detonation zeigen meist militärische Ziele wie Kasernen, Bunker, Flugplätze, auch Brücken, die stets als strategisches Ziel durchgehen, auch wenn sie in ziviler Nutzung sind. Ich kann mich erinnern, dass im ersten Golfkrieg ein Militär der USA bei einer Pressekonferenz eine Einstellung zeigte, in der ein Auto zu sehen war, das sich schnell von einer gerade getroffenen Brücke entfernte, und dazu einen Scherz machte. Die Militär-Archive liefern aber heute keine Bilder, auf denen Fahrzeuge vorkommen, die den Rückschluss auf die Anwesenheit von Menschen im Zielgebiet zwingend machen. Und schon gar nicht bekommt man Bilder, auf denen unbewehrte Menschen im Zielgebiet zu sehen sind. Damit wird deutlich, wie Kriegsführung und Kriegsberichterstattung zusammenfallen. Die Bilder, die wir zu sehen kriegen, werden militärisch erzeugt und militärisch-politisch kontrolliert.

Im filmischen Zivilleben ist geläufig, dass die Produktionsfirmen dazu übergegangen sind, neben dem Film auch einen Film über die Produktion des Films herzustellen und sich tendenziell die ganze Berichterstattung über das Produkt selbst vorzubehalten. Im Falle der Container-Shows im Fernsehen gibt es zwischen Primär- und Sekundärbildern kaum noch Unterschiede. Berühmtheiten verkaufen die exklusiven Berichterstattungsrechte über ihre Hochzeit und die Geburt ihrer Kinder. In diesen Fällen braucht es eine Art Bilderpolizei, um eine monopolbrechende Berichterstattung zu verhindern.

Auch in den Irak-Kriegen gab es die Bilderpolizei. Im ersten Krieg arbeitete sie nach einem good-cop / bad-cop-Schema. Der Irak gab den bösen Polizisten, der mit den herkömmlichen, repressiven Machtmitteln die Berichterstatter vom Schlachtfeld fernhielt. Damit nicht sichtbar werde, dass das SaddamRegime zwar die eigene Bevölkerung terrorisieren kann und auch die des wehrlosen Kuwait, aber es nicht vermag, eine Armee zu organisieren, die wenigstens beim Rückzug den Soldaten einen minimalen Schutz gewährt, von dem der Zivilbevölkerung zu schweigen. Der good cop der USA hingegen schloss die Bildberichterstatter strukturell vom Geschehen aus, mit den «filmenden Bomben», wie Theweleit sie genannt hat. Mit Bomben, in denen es eine Kamera gibt, aber keinen Platz für einen unabhängigen Berichterstatter.

Der Irak erlaubte ein paar ausgewählten Berichterstattern den Aufenthalt in Bagdad, so auch Peter Arnett von CNN. Von ihnen kamen die grünen, restlichtverstärkten Panoramen. Wie Ernst Jünger während des Zweiten Weltkrieges dasjenige von Paris erlebte Arnett das Bombardement von Bagdad vom Dach eines Hotels aus. Im Gegensatz zu Jünger stand er dabei aber unter einer Art Hausarrest. Beiden zwang jedoch dieser Blickpunkt eine ästhetisierende Betrachtung auf, wie jedem Geist auf dem Feldherrenhügel, der kein Feldherr ist. Die wenigen Korrespondenten in Bagdad gehörten zur taktischen Reserve einer ziemlich widersprüchlichen Strategie des Saddam-Regimes: Einerseits sollte die Unterlegenheit der irakischen Seite verborgen bleiben, andererseits sollte die Unmenschlichkeit der alliierten Kriegsführung angeprangert werden. Und dazu braucht man das Bild von toten Körpern, von möglichst vielen, aus grosser Nähe, in einem Bild.

Die erste Aufnahme einer Kamera aus einem Projektil stammt von 1942 und zeigt den Übungs-Anflug einer HS 293 D auf ein Schiffswrack in der Nähe von Peenemünde. Die Bilder wurden mittels eines Senders zu einem Begleitflugzeug übertragen, das die Bombe lancierte und dann abdrehte. Vom Flugzeug aus wurde die Bombe mittels eines Steuerknüppels, der dem späteren Joystick ähnelte, ins Ziel gesteuert. Weil es bekanntlich bis in die Fünfzigerjahre nicht möglich war, elektronische Bilder aufzuzeichnen, ist diese Sequenz wahrscheinlich die einzig erhaltene gefilmte Dokumentation jenes Versuchs, da ein Techniker sie mit einer Bolex live vom Monitor abfilmte. Die HS 293 D kam im Zweiten Weltkrieg nicht mehr zum Einsatz, die Miniaturisierung der Fernsehkamera bedeutete jedoch einen Entwicklungsschub. Im Gegensatz zu den Raketenbauern setzten die Fernsehkameras-in-Raketen-Einbauer ihre Arbeit nicht in den USA fort, sondern in der westdeutschen Fernsehindustrie.

«Wir empfinden es als unsittlich, wenn Waffen geplant werden, deren Bau den Tod des Kämpfers voraussetzt und die damit, wenigstens für unsere Begriffe, das Opfer in den Automatismus einbezieht. In Japan dagegen sieht man den Auftrag an den Todesflieger, sich mit seinem Flugzeug auf ein feindliches Schlachtschiff zu stürzen, als Auszeichnung an. Dort kennt man auch Torpedos, die durch einen in sie eingebauten Piloten ins Ziel gesteuert werden und damit das russische Sprichwort ‹Die Kugel ist eine blinde Törin› aufheben.» (Ernst Jünger, Der Gordische Knoten, Frankfurt am Main 1953, S. 74)

«Die Kugel ist eine blinde Törin», oder wie es in dem deutschen Soldatenlied heisst: «Nun ade lieb Luise, wisch ab dein Gesicht / Eine jede Kugel, die trifft ja nicht.» Die Bilder aus dem Kopf der Projektile 1991, zusammen mit dem Ausdruck «intelligente Waffen» erschreckten und faszinierten so sehr, weil mit ihnen die Kugeln nicht länger blind waren. Auch im Krieg ist der Tod immer der Tod der anderen. Das Erkennen (pattern recognition) und Verfolgen (object tracking) der «sehenden» Bomben droht mit Unfehlbarkeit. Paul Virilio meinte, dass diese Bilder auf uns zielen. Das klang wie ein Prophetenwort und hat sich erfüllt.

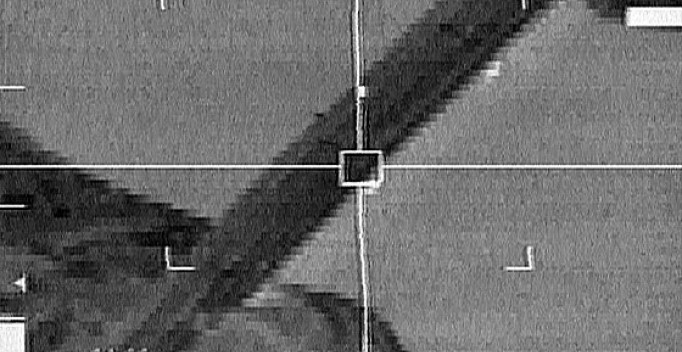

Während Matthias Rajmanns und meiner zweijährigen Recherche haben wir nur in einem Fall etwas gefunden, das der Vorstellung von intelligenten Waffen nahe kommt, also von solchen, die bildverarbeitend ihr Ziel suchen. HIL (Hardware in the Loop) ist ein Gerät, mit dem der Flug von Raketen getestet werden kann, vor allem die selbsttätige Überprüfung des Kurses und die selbsttätige Auffindung des Ziels. Der Apparat, etwa so gross wie ein Auto, verfügt über viele Freiheitsgrade, lässt sich also in viele Richtungen bewegen, und kann sehr schnelle Schwenks präzise ausführen. Im Zentrum des Simulators ist der Suchkopf der Rakete mit schwenkbarem Prisma. Diesem Suchkopf werden Bilder der in der Simulation zu überfliegenden Landschaft vorgespielt. Das sind analoge, bei einem realen Überflug gewonnene Bilder: Wälder, Häuseransammlungen und Verkehrsbauten sind darauf zu erkennen. Der Suchkopf geht diese Überflugsbilder durch und verarbeitet sie. Die Verarbeitung wird prozessual sichtbar gemacht, mit grünen und roten Hilfslinien. Die grünen Striche stellen etwas wie einen Anfangsverdacht dar. Das Suchprogramm hat im Bild eine Konstellation entdeckt, die Teil eines Musters sein könnte, das sie bereits gespeichert hat. Das Programm zeichnet einen Strich ins Bild und sucht weiter nach Pixelhäufungen, die eine Fortsetzung des Striches ermöglichen könnten. Im Falle der Verifikation, wenn da die Umrisslinien einer Strassenkreuzung, Brücke oder Stromleitung sichtbar werden, die als Wegmarken registriert sind, wird die Figur rot bestätigt, so wie ein etwas schwerfälliger Geist einen Gedanken, der ihm richtig vorkommt, im Buch unterstreicht. Der Augen-Automat hat einige wenige Suchmasken gespeichert, durch die er auf die Bilder aus der wirklichen Welt schaut. Diese Bild-Verarbeitungsapparate arbeiten mit einer Tapsigkeit, mit der auch Roboterarme eine neue Aufgabe ausführen. Jede Bewegung in Teilstücke zerlegt, nach jeder Teilbewegung verharrend. Präzise zwar, aber ohne jede habituelle Eleganz. So wie mechanische Roboter die Handarbeiter in der Fabrik zunächst zum Vorbild nahmen, bald übertrafen und schliesslich völlig verdrängt haben, sollen die sensorischen Automaten die menschliche Augen-Arbeit ersetzen.

Solche Bilder, die nicht gemacht werden, um zu unterhalten oder zu informieren, nannte ich von meiner ersten Arbeit zu diesem Thema an (Auge/Maschine, Berlin 2001) «operative Bilder». Bilder, die nicht einfach etwas wiedergeben sollen, sondern vielmehr Teil einer Operation sind. Später fiel mir ein, dass dieser Begriff von Roland Barthes stammt. In Mythen des Alltags (Frankfurt am Main 1964) schreibt er im theoretischen Teil: «Ich muss hier auf die Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache zurückkommen. Wenn ich Holzfäller bin und den Baum benenne, den ich fälle, so spreche ich, welches auch die Form meines Satzes sein mag, den Baum, ich spreche nicht über ihn (...) Wenn ich jedoch kein Holzfäller bin, kann ich den Baum nicht sprechen, ich kann dann nur von ihm und über ihn sprechen.» (S. 134) Es ging Barthes in diesem Text darum, die eigene Praxis zu behaupten. Er wollte der revolutionären Linken angehören und doch keine stalinistischen Deckchen sticken, wie es die KPF vom Intellektuellen verlangte. Moskau verfolgte die von Barthes vertretene Semiotik mit besonderem Hass, da sie nicht auf etwas Fremdes zurückging, sondern auf den Formalismus, die verfemte russische Avantgarde-Theorie; das einzig theoretisch Neue, so Foucault, das aus dem Kommunismus hervorgegangen ist.

Uns zwingt heute nichts mehr, radikale Materialisten zu sein und der Sprache sowie dem Gedankenbau materialistische Wirkungsgesetze nachzuweisen. Wenn wir uns für Bilder interessieren, die Teil einer Operation sind, dann rührt das eher von der Flut an nicht-operativen Bildern her, vom Überdruss an der Meta-Sprache. Überdruss an der alltäglichen Praxis der Remythologisierung des Alltags und am vielfachen und vielkanaligen Programm der Bilder, die zugerichtet werden, uns etwas zu bedeuten. In diesen Programmen sehen wir nie den Mikro- oder den Makrokosmos, sondern stets die Mittellage mit der Untergrenze des menschlichen Gesichtes und der Obergrenze des Häuserblocks. Im Bild des kosmischen Sandwichs ist das der Belag. Selbst Kinder werden angehalten, nicht den Belag ohne das Brot zu essen, zur Einübung in den Triebaufschub. Oder man könnte auch sagen: Die Kinound Fernsehindustrie hat mit ihrer Überproduktion ihr Material ermüdet.

In der Ausstellung Control Space, die 2001 in Karlsruhe zu sehen war, liess sich zum Beispiel nachdrücklich das Interesse an Bildern feststellen, die nicht geschnitten und kadriert werden, um Raum und Zeit zu verdichten. Das beginnt mit US-Undergroundfilmen der Sechzigerjahre, die Aufnahmen zeigen, die im Regelfall von menschlichen Augen nicht angeschaut werden, da sie aufgenommen wurden, um einen Prozess zu überwachen. Sie gelten für so unbedeutend, dass man sie nicht aufbewahrt und die Trägerbänder löscht und wiederverwertet. Nur im Ausnahmenfall werden die Bilder betrachtet und archiviert. Solche Bilder müssen Künstler herausfordern, die nicht auf einen auktorialen und intentionalen Sinn aus sind, sondern auf eine Schönheit, die nicht berechnet ist. In der Kunst, etwas zu zeigen, dass dem unbewusst Sichtbaren nahekommt, hat die US-Militärführung 1991 jeden übertroffen.

Die Materialisten von heute sind Autoren wie Heidi und Alvin Toffler. Sie gehören nicht zu einem Intellektuellenzirkel in Paris, sondern zu einem think tank in Washington, im Umfeld des Pentagons. In ihren vielgelesenen Taschenbüchern The Third Wave (New York 1980) und War and Anti-War (New York 1993) gehen sie davon aus, dass es eine zwingende Korrespondenz von Produktionsund Destruktionstechnik gibt, Gütererzeugung und Krieg. Der Krieg ist in dieser axiomatischen Evolutionssicht ein Tätigkeitsfeld wie jedes andere, so wie man etwa von der Landwirtschaft im Vergleich zur Industrie spricht.

Vom Schweizer Waffenhersteller Oerlikon-Bührle bekamen wir ein kurzes, computergeneriertes Promotionsband zugeschickt: Zwei Kampfflugzeuge vor blauem Himmel und über der sandfarbenen Wüste. Das eine schiesst einen orangefarbenen Lenkflugkörper los, der von einem dunkelgrünen Radar geortet, aus einer Flugabwehrkanone beschossen und schliesslich zerstört wird. Menschen kommen nicht vor. Die synthetische Wüstenlandschaft ist der rechte Ort, einen reinen Krieg zu imaginieren, in dem auf jede Waffe die Gegen-Waffe und darauf die Gegen-Gegen-Waffe reagiert. Dieses Aufeinanderfolgen von Produkten, bei denen das neue das vorige aufhebt, ist ein Kulturmodell. Der Kalte Krieg machte es über 40 Jahre möglich, Raketen, Panzer, Flugzeuge und Schiffe abzuschreiben, die materiell gänzlich unbenutzt, moralisch aber schon verschlissen waren – manchmal schon vor ihrer Fertigstellung.

Die Produkte der IT-Industrie sind eigentlich haltbarer als Kriegsgerät, doch damit der Markt nicht verstopft, werden moralische Kampagnen geführt, um sie als veraltet darzustellen und durch neue ersetzen zu können. Die zunehmende Wichtigkeit der Produktion informationeller Güter, tendenziell immateriell, soll der Grund für den plötzlichen Untergang der Sowjetunion gewesen sein. Der Konkurrent unterlag, aber nicht nur, weil er der Schwächere war. Er wurde aufgehoben, da es seiner nicht mehr bedurfte. Selbst die Konkurrenz als Motor der Veraltung und Erneuerung wird in der IT-Industrie nicht mehr gebraucht.

Die Rüstungsindustrie dagegen hat es schwer, neue Produkte zu begründen, ihr fehlt der Feind, der die Gegenwaffe produziert und damit die GegenGegen-Waffe nötig macht. Dass man einen Verbündeten mit Surplus-Waffen beliefert, dieser später abfällt und zum Gegner wird, wie im Falle von Afghanistan und dem Irak geschehen, ist kaum systematisierbar. Es heisst in Brechts Mutter Courage: «Der Krieg findet immer einen Ausweg.» Barbara Ehrenreich hat diesen Satz so verstanden, dass der Krieg unvorstellbar erfindungsreich ist, wenn es um den eigenen Fortbestand geht (Blood Rites. Origins and History of the Passion of War, New York 1997). Selbst wenn ihn kein Mensch mehr wollte, wird er versuchen, auf einem menschenleeren Schlachtfeld zum Automatenkrieg zu mutieren. Ich spreche hier aus der Phantom-Perspektive des Krieges, aus einer vorgestellten Kriegs-Subjektive.

In den reichen Ländern wollen die meisten keinen Krieg. Der Krieg ist so wenig nötig wie die Golddeckung der Währung. Allerdings glaubt man neuerlich mit Hobbes an eine Gewaltdeckung unserer Zivilisation. Man ist kurz davor, Feiertage einzurichten, an denen dem zivilisatorischen Äquivalent, der Gewalt, gedacht werden soll. Die Kriege, die in letzter Zeit mit unvorstellbarer Überlegenheit einer Seite – in Asymmetrie – geführt werden, sind die rituelle Vorform dieses Feiertages.

Die phantastische Vorstellung eines menschenleeren Schlachtfelds, auf dem der Krieg sich fortkämpft – ein wenig so wie Spielsachen, die zum Leben erwachen, wenn die Kinder schlafen –, erinnert an die Leere von Produktionsstätten. In der Automobilindustrie etwa sieht man nur dann noch Menschen arbeiten, wenn es nicht genügend Raum für weitere Roboter gibt. Im Zusammenhang von Produktion und Destruktion bietet sich folgende Analogie an: Während in den reichen Ländern die Fabriken menschenleer werden, verrichten in den armen Ländern immer mehr Menschen eine mechanische Handarbeit. Und auch die Kriege finden zunehmend in den armen Ländern statt.

Die operativen Kriegsbilder aus dem Golfkrieg 1991, die keine Menschen zeigten, waren trotz den rigiden Zensurmassnahmen mehr als nur Propaganda, mit der die wohl 200 000 Toten dieses Krieges verschwiegen werden sollten. Sie entsprangen dem Geist einer Kriegsutopie, die auf den Menschen nicht rechnet, die ihn als Opfer höchstens billigend, vielleicht sogar missbilligend, in Kauf nimmt. Ein Militärsprecher sagte 1991, nach den Opfern auf irakischer Seite befragt: «We don’t do body counts.» Das lässt sich übersetzen mit: «Wir sind nicht die Totengräber, diese schmutzige Arbeit müssen andere tun.» Wohlwollend liesse sich das auch so interpretieren, dass sich die reichen Länder nicht mit feindlichen Toten brüsten und eigene Opfer vermeiden wollen. Da schwingt die Hoffnung mit, dass von den Errungenschaften der Reichen auch etwas für die Armen abfällt!

Die operativen Funktionsbilder vermittelten den Eindruck einer sauberen Kriegsführung und waren sicher stärker als die Gegenbilder des schmutzigen Krieges, etwa die Bilder des Bunkers in Bagdad, in dem ein paar hundert Zivilisten in Stücke gerissen wurden. Die Fernsehzuschauer sollten mit den Luftaufnahmen, die eigentlich nur für die Augen von Kriegstechnikern bestimmt sind, den Kriegstechnikern anverwandelt werden, sollten sich einfühlen in die Technik des Krieges. Aber wir bleiben trotzdem politische Wesen, die miteinander sprechen und Bilder kritisieren und sehr wohl zwischen dem ersten Krieg, in dem Kuwait vom Irak überfallen und annektiert wurde, und dem zweiten Irak-Krieg zu unterscheiden wissen.

2003 wurden die Bilder aus dem Kopf der Projektile kaum noch gezeigt. Man sprach auch nicht mehr von intelligenten Waffen, nur noch von precision-guided weapons. Wegen der Geheimhaltung und der Desinformation ist es schwer zu beweisen, aber alles spricht dafür, dass es weder im ersten noch im zweiten Golf-Krieg «intelligente Waffen» gegeben hat, also Waffen, die selbsttätig ein Ziel erkennen und treffen können. Dass der Vorstellung der «intelligenten Waffen» mindestens nicht widersprochen wurde, war mehr als die übliche Kriegslist zur Täuschung des Gegners. Hier galt es, die Idee der sehenden Bombe so geläufig zu machen, dass sie hernach nur noch bestellt, entwickelt und bezahlt werden musste. Ohne kritische Fragen, da es die Bombe ja quasi schon vor ihrer Entstehung gegeben hat.

Ebenso wenig wie «intelligente Waffen» gibt es Bilder, die nicht auf ein menschliches Auge zielen würden. Ein Rechner kann zwar Bilder verarbeiten, braucht aber keine wirklichen Bilder zur Verifikation oder Falsifikation dessen, was er in einem Bild liest. Dem Rechner genügt die Repräsentation im Rechner selbst. Die Axt des Barthes’schen Holzfällers ist ebenfalls keine reine verdinglichte Zweckrationalität, auch ein Werkzeug spricht nicht nur zum Werkstoff, sondern auch zu den menschlichen Sinnen. Dennoch unterscheiden sich die objektsprachlichen Bilder graduell von den metasprachlichen, so wie sich die Maschinenästhetik von der Ästhetik der Gebrauchsgegenstände abhebt. Wenn ein Programm in eine Bildsequenz nur das einzeichnet, wonach es sucht, seien es farbige Hilfslinien als Wegmarken in einer überflogenen Landschaft oder die Scheuerleiste im Flur eines Forschungsinstituts zur Orientierung eines autonomen Roboters, so schaut man dabei einer Verleugnung zu. Die Hilfslinien sagen nämlich aus, dass es in diesem Bild nur auf das ankommt, was angestrichen wurde. Wie jede Verleugnung hat auch diese die stärkste Gegenwirkung.

Mein Interesse an den Luftbildern aus dem ersten Golfkrieg geht auf die Arbeit zu meinem Film Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (1988) zurück. Im Kern geht es darin um Luftaufnahmen vom Konzentrationslager Auschwitz, die 1944 aus US-Aufklärungsflugzeugen gemacht wurden. Diese Bilder sollten eigentlich nahe Ziele, Fabriken zur Herstellung von synthetischem Benzin und Gummi, auskundschaften und erfassten nebenbei die Lager. Erst 1977 entdeckte man, dass auf einem Bild eine Gruppe von Häftlingen auf dem Weg zu den Gaskammern, eine andere beim Schlangestehen vor der Registrierung auszumachen ist. Das Haus des Kommandanten ist zu identifizieren, die Erschiessungswand und selbst die Schlitze im Dach der Gaskammern, durch die das Zyklon B eingeworfen wurde. Diese Bilder schienen mir damals ein angemessenes Mittel zur Darstellung der Lager, weil sie zu den Opfern eine Distanz halten. Angemessener als die Bilder aus der Nähe: die Selektion auf der Rampe, ausgehungerte Häftlinge in den Schlafräumen, Leichenberge, die der Bulldozer wegräumt. Mit solchen Bildern wurde den Opfern noch einmal symbolisch Gewalt angetan, und auch die beste Absicht macht noch von ihnen Gebrauch. Über die Luftbilder von den Lagern, auf denen der Einzelne kaum grösser als ein Punkt ist, schrieb ich damals den Kommentarsatz: «Im Korn der Fotografie haben sie einen Schutz der Persönlichkeit.»

Heute ist es nur zu deutlich, dass wir die Bilder aus der Distanz nicht deshalb gezeigt bekommen, um den Toten eine weitere Erniedrigung zu ersparen. Es sind auch selten gute Gründe, aus denen wir die Bilder verstümmelter Opfer zu sehen kriegen. Es liegt in der Natur der Sache, dass auch die Bilder eines schrecklichen Ereignisses aus der Ferne auf die distanzlosen anspielen, schon indem sie sich in einen Gegensatz zu ihnen stellen. Es ist nicht zu vermeiden, dass bei versuchter Menschenfreundlichkeit die Barbarei aufscheint.

Schon 1969, bei meinem Film zu Napalm und Vietnam, Nicht löschbares Feuer, wollte ich nicht der Autor sein, der ein schreckliches Bild vorzuweisen hat und dem man deshalb nicht widersprechen kann. Ich wollte wenigstens eine symbolische Vorleistung erbringen, und so hielt ich eine kleine Vorrede, bei der ich den Bericht eines Vietnamesen zitierte, den eine Napalmbombe getroffen hatte. Am Ende drückte ich eine Zigarrette auf dem Rücken meines Handgelenks aus: «Eine Zigarette verbrennt mit 400 Grad, Napalm mit 3000 Grad Hitze.» Ein paar Jahre zuvor hatte ich dieses Zigaretten-auf-der-HautAusdrücken bei Freunden als Mutprobe gesehen, ohne dass sich für die Verzweiflung über die Unerfahrbarkeit der Wirklichkeit eine politische Begründung anbot. Es ging mir bei meinem Akt um das Hier und Jetzt: Vietnam war fern, und der punktuelle Kontakt mit der Hitze sollte es näher bringen. Die kleine Tat war bilderstürmerisch gemeint, gegen die kinematografischen Apparate gerichtet, und bestätigte doch, als ungeschnittene Sequenz, die Bezeugungskraft des Filmbildes. An Unmittelbarkeit ist heute noch schwerer zu glauben. Höchstens in dem Sinn, dass es nichts Neues geben kann, das sich in Bildern ankündigt.

In einem abgelegenen Archiv in Florida stiessen wir auf einem Werbefilm der Texas Instruments: B-52-Bomber in Zeitlupe, aus deren Schächten Bomben fallen – das Gegenteil eines operativen Bildes. Ein Bild, das Angst machen soll und unterhalten, möglichst beides zugleich. Begleitet von Walkürenmusik, was wohl auf Coppola anspielt und wohl nur unwissentlich auf die Kriegswochenschauen der Nazis. Ein Werbespot, der ökonomisch argumentiert, es sei billiger, computergesteuerte Bomben abzuwerfen und am günstigsten, laser-guided Präzisionslenkwaffen zu benutzen. Productive misreading, eine produktive Fehldeutung macht daraus, dass bei weniger Bomben ein Umsatzrückgang eintritt, den es zu kompensieren gilt. Wenn es einen Zusammenhang gibt zwischen Produktion und Destruktion, so wird gelten, dass weniger Hardware und mehr Steuerung abgesetzt werden sollen. Mehr Steuerung lässt sich nur verkaufen, wenn es auf eine genaue Unterscheidung von Freund und Feind ankommt. Die Ökonomie, wenigstens die der Waffenhersteller, verlangt Kriege für humanitäre Ziele.