Wie schnell sich Begriffe entwerten, vermag immer wieder zu überraschen: 1999, zum ersten Club-Transmediale-Festival,1 galt «DJ» (Discjockey) als ein Begriff, dessen man sich in Katalogtexten gerne bediente, schwang darin doch ein guter Teil des musikalischen Aufbruchs der frühen Neunzigerjahre mit – samt der sozialen und politischen Implikationen. Heute, kaum mehr als vier Jahre später, ist der DJ als Protagonist einer meist einfallslos ritualisierten Praxis entwertet, die sich, eingebettet in ökonomische Verwertungszwänge, in den allnächtlichen Partystereotypen der Clubs vollzieht. Nicht, dass die DJs völlig aus den Programmen der Festivals und der auf das Experimentelle setzenden Clubs verschwunden wären. Nur auf der Begriffsebene werden sie von jedem verschwiegen, der etwas auf die Fortschrittlichkeit seiner Programmgestaltung hält. Man betont jetzt lieber die Live-Performance, die als Zentrum der abendlichen Choreografie in keinem Programm fehlen darf. Der DJ ist nun beinahe wieder das, was er im Rock-Business von jeher war: Er sorgt für Einstimmung vor dem Konzert und für die Verlängerung des Abends danach. Und setzt so den Rahmen für die für jeden Veranstalter lebensnotwendigen Umsätze an der Bar.

Dem gerade ein paar Jahre alten Begriff des «VJ» (Videojockey)2 ergeht es nicht anders. Noch zum Club Transmediale 2002 gilt er als begehrlicher Fluchtpunkt eines medialen Entwicklungshorizontes. Bereits im folgenden Jahr beschreibt er eine Praxis, die durch Gesichtspunkte der Ökonomie, der Unterhaltungsfunktion und der Produktion von popkultureller Differenz weitgehend determiniert zu sein scheint. So sehr, dass die Bildproduzenten diese Praxis von einer als gehaltvoller betrachteten künstlerischen Entwicklungsarbeit unterscheiden. Entgegen der landläufigen Verwendung des Begriffs für jede Art der visuellen Begleitung von Musik gilt er vielen Produzenten lediglich noch als Bezeichnung eines ästhetischen Formats, das auf die mehr oder weniger kommerzielle Party oder das bühnenzentrierte (Rock-)Konzert zugeschnitten ist.

Die neuen Möglichkeiten digitaler Technologien dagegen reaktivieren gegenwärtig die Idee einer audiovisuellen Musik, wie sie vor allem in den konstruktivistischen Avantgarden des ersten Drittels des vorigen Jahrhunderts formuliert wurde. Leistungsstarke Laptops samt entsprechender Software erschliessen als universelle Produktions- und Performance-Instrumente neue Möglichkeiten der Echtzeit-Prozessierung von Klängen und Bildern. Dadurch rückt im Kontext der elektronischen Musik die akustische und visuelle LivePerformance in das Zentrum des Interesses. Die Kopplung von optischen und akustischen Ereignissen als Ausdruck einer direkten physikalischen Äquivalenzbeziehung sowie die Interaktion eines Performers mit generativen SoftwareApplikationen, bei denen im Code implementierte Entwicklungsprinzipien selbsttätig Klänge und/oder Bilder erzeugen, löst das Collagieren und Manipulieren vorgefertigter Sequenzen ab, die eigentlichen Techniken von DJ-ing und VJ-ing. Dementsprechend lassen sich die Protagonisten dieser Kunstformen nicht mehr eindeutig als Musiker oder visuelle Künstler einordnen. Als «Videomusiker» respektive «Videomusikerin» verkörpern sie nicht ohne Rückgriff auf historische Vorbilder hybride Identitäten aus Musiker, Gestalterin, Darsteller, Wissenschaftlerin und Programmierer.

VJ

Es ist somit kein Zufall, dass DJ-ing und VJ-ing dieselbe Umwertung erfahren. Der zeitliche Abstand dieser Umwertung entspricht demjenigen, den technische Neuerungen auf dem Gebiet der Audiosoftware den entsprechenden bildgebenden Software-Applikationen voraushaben. Letztere sind technisch schwieriger umzusetzen, da sie grössere Datenmengen erzeugen und daher mehr Rechenleistung benötigen. Zudem gibt es in der akademischen Musiktradition eine besondere Affinität zur Mathematik, die die frühzeitige Entwicklung von Computertechnologie zur Musikproduktion begünstigt hat. Die Gleichsetzung von DJ-ing und VJ-ing als äquivalente künstlerische Tätigkeiten allerdings, wie sie die Ähnlichkeit der Begriffe nahe legt, trifft nur dort zu, wo beide auf ihre Funktion der akustischen oder visuellen Stimulation der Clubbesucher beschränkt werden, sich also auf einzelne Dienstleistungen reduzieren, deren kunstvolle Koordination das Funktionsgebilde Club erst so richtig in Schwung bringt. Dem VJ-ing sein künstlerisches Potenzial über eine innovative Form des visuellen Designs hinaus abzusprechen, ist dennoch eine vorschnelle Folgerung. Denn der ästhetische Kern des VJ-ing liegt gerade in der undefinierten Stellung zwischen Design und Kunst, zwischen Stimulation und kritisch-ironischer Beschreibung des eigenen sozialen und immer auch popkulturell überformten Umfeldes.

Formal liegt die Gemeinsamkeit von VJ-ing und DJ-ing darin, aus vielen unterschiedlichen Sequenzen oder Tracks einen neuen, in sich zusammenhängenden, kontinuierlichen Strom der Bilder oder Klänge zu erzeugen. Abhängig von der technologischen Ausstattung verfügen VJs dabei über ein unterschiedlich ausdifferenziertes Repertoire zur Überlagerung und Bearbeitung vorgefertigter Bildsequenzen in Echtzeit. Es ermöglicht ihnen, musikalische Elemente aufzugreifen und so Synästhesien und Synchronizitäten zu erzeugen oder Kontrapunkte zur Musik zu setzen. Erlaubt der verfügbare technologische Standard nur wenige Echtzeit-Prozesse, ist es umso wichtiger, die Bildsequenzen in der Vorproduktion bereits von ihrer Struktur her (Rhythmik, Länge, Informationsdichte, Stimmung und so weiter) auf bestimmte Musikstile und Situationen zuzuschneiden. Dabei kommt eine umfangreiche Palette visueller Gestaltungsmittel zum Einsatz, die gegenständliche Aufnahmen, Found Footage, Info-Grafiken und visuelle Samples sowie synthetisch erzeugte abstrakte Zeichen, Formen, Texturen und Strukturen überlagern.

VJs benutzen selbst produziertes Material. Auch wenn sie offensichtlich auf Samplingtechniken zurückgreifen und sich etwa in den Archiven der Unterhaltungsindustrie bedienen, interpretieren sie das Material durch ihre erhebliche Bearbeitung neu. Zudem wird das Fremdmaterial unterschiedlich verwendet. Spielt der DJ meist Stücke, die auch tatsächlich für diesen Zweck produziert wurden, so dekontextualisiert der VJ das Material, das für andere Zusammenhänge wie Werbung, Fernsehen, Kino oder Wissenschaft erstellt wurde, indem er es entgegen dem ursprünglichen Zweck verwendet. Für den VJ existieren keine speziell für seine Arbeit zugeschnittenen, der Schallplatte oder CD in der Musik entsprechenden Produkte. Er kann nicht auf die Produktion anderer VJs oder Videoproduzenten zurückgreifen, die ihm ihre Arbeit frei oder als kommerzielles Format zur Verfügung stellen.

VJ-ing ist eine performative Kunstform, die ohne das Bezugssystem der Musik nicht existieren kann. Charakteristisch für VJs ist jedoch, dass sie unabhängig von Musik und Musikern produzieren. Ton- und Bildkünstler befinden sich also nicht in einem gemeinsamen konzeptionellen Zusammenhang, sondern treffen nur zu einzelnen Performances spontan aufeinander. Daher erarbeiten sich VJs meist ein Repertoire an Bildern, das sich auf bestimmte musikalische Stile oder noch allgemeiner auf Identität und Lebensentwürfe eines bestimmten Clubpublikums oder einer spezifischen Szene bezieht. VJ-ing ist eher eine künstlerische Praxis, die das sozio-politische Klima eines Clubs und seines Umfeldes und dessen ästhetische Strategien spiegelt, als eine Kunstform, die eine formal-strukturelle Auseinandersetzung mit der Musik sucht. VJ-ing funktioniert in diesem Sinne am besten im Zusammenspiel mit Musik, die sich weniger mit Fragen der Organisation des Tons beschäftigt als mit den Implikationen von Image, Identität und Repräsentation innerhalb eines popkulturellen Bezugssystems.

Eine viel beachtete Qualität des VJ-ing liegt darin, ähnlich dem kommerziellen Musikvideo die Palette der formalen Gestaltungsmittel gegenüber dem herkömmlichen Erzählkino radikal erweitert zu haben. VJ-ing hat so im Sinne des von Lev Manovich beschriebenen Digital Cinema,3 bei dem sich malerische und zeichnerische Techniken mit fotografischen Aufnahmen verbinden, zu einer weit offener verfassten Konzeption des kinematografischen Raumes gefunden. In dessen Zentrum steht nicht mehr die fotografische Wiedergabe der Realität vor dem Kameraobjektiv. Vielmehr ist die aufgezeichnete Realität nur noch ein Sonderfall innerhalb des viel umfangreicheren Möglichkeitsspektrums der Kinematografie. Entscheidend für Manovichs Auffassung von Digital Cinema und eine weitere Stärke des VJ-ing ist das Aufbrechen der zeitlichen Linearität der in den Bildern erzeugten Narrationen. Das geschieht, indem Loopund Hypertextstrukturen verwendet werden. Diese Form der Narration entspricht der verteilten und sprunghaften Aufmerksamkeit des Clubpublikums. Eines der wiederkehrenden Themen ist dabei die Auseinandersetzung mit den urbanen Lebensweisen der Szenen, die sich um Clubkultur und Musikstil bilden. Ein anderes Themenfeld sind Erfahrungen der medialen Umwelt: Darstellungen von Krieg, Sexualität, Globalisierung in TV, Werbung, Film und Computerspielen. In VJ-Performances überlagern sich Bilder des Politischen, der Dissidenz und Auflehnung, mit Bildern von Sexualität, Identität und Style. Die Integration technischer Prozesse in alle Lebensbereiche und die Konfrontation mit einer technologischen Ästhetik bilden einen dritten Themenkreis. Die Stadt mit ihrem überbordenden Strom von Bewegungen und Zeichen, die zugleich technische Apparatur und Lebensraum, ein komplexes logistisches System und ein soziales Gefüge ist, führt diese Themen als alltägliche Erfahrung zusammen. Sie steht als Quelle und Ziel dieser Bilder oftmals im Zentrum der beim VJ-ing entworfenen Erzählungen. In diesem Sinne bündeln sich im VJ-ing Vorläufer experimenteller Bewegtbildgestaltung von den frühen kinematografischen Versuchen wie Laterna magica oder Kinetoskop über die vielen Strömungen des Experimentalfilms, der visuellen Musik und des Musikfilms, des Trickfilms, der Videokunst seit den Sechzigerjahren bis hin zu Computeranimationen, Computerspielen und aktueller Medienkunst.

Ein Beispiel für solche Narrationen ist das LosLogos-Projekt des Schweizer Grafiker- und VJ-Kollektivs Büro Destruct4 (Abb. 1). Es beschäftigt sich mit dem Verschwinden der Vielfalt eigenwilliger und nur lokal bekannter Logos und Schriftzüge, die den urbanen Raum prägen und zunehmend von den übermächtigen Markenzeichen weltweit operierender Konzerne verdrängt werden. Das Projekt basiert auf einer Internet-Plattform, der Besucher neues Material in Form digitaler Fotografien zuführen können. Die gesammelten Bildmaterialien werden von Büro Destruct in VJ-Performances zusammen mit weiteren Bildern urbaner Landschaften und selbst entworfenen, fiktiven Logos verwendet, die wiederum ironische Bezüge zu Markenlogos herstellen. Dadurch entsteht eine Art Globalisierungskritik auf der Ebene der Zeichen: Die eigene Zeichenproduktion wird im Sinne der Verwirrung der globalen Zeichen als subversive Handlung kenntlich gemacht.

Der niederländische Künstler Arno Coenen5 wählt in seinen VJ-Sets und Videoclips, die seine ansonsten skulpturalen Arbeiten fortsetzten, einen anderen Blickwinkel: In fast ausschliesslich 3-D gerenderten, leuchtfarbigen Animationen betreibt er eine Art Skatologie des «Euro-Trash» – des konsumindustriellen Lebensstils und der Ästhetik des nordwesteuropäischen Industrieund Dienstleistungsproletariats (Abb. 2). Sein Untersuchungsfeld affirmierend, operiert er dabei hart an den Grenzen von Kitsch und Geschmack. Teils sarkastische Persiflage, teils eine die eigene Sympathie nicht verhehlende Überhöhung, formuliert er die bastardisierte Form einer Volkskunst des Digitalen. Sie zitiert Pornokommerz, Computerspiel-Ikonen, Popstar-Verehrung, Sportidole, Rauschund Konsumgewohnheiten in deutlichen Motiven und erzählt so von einer dichotomischen Welterfahrung, die kollektiv zwischen wertkonservativer Schollenverbundenheit und dem ortlosen Halluzinieren in den Medien hinund herpendelt.

Die Praxis des VJ-ing zeigt Parallelen zu Design und Mode. Viele der Protagonisten haben eine Ausbildung in Grafik oder Mediendesign absolviert. Sie arbeiten an einer persönlichen Wiedergabe der Wahrnehmungen und Erfahrungen des modernen urbanen Subjekts. Dabei finden vielfache Imagetransfers statt. Die Bilder sollen stimulieren. Sie dienen der Selbstvergewisserung und Selbststilisierung ähnlich wie die mit Slogans oder Icons bedruckten T-Shirts. Beides sind Kommunikationsmedien, die bestimmte Haltungen in ihre Umwelt projizieren.

Videomusik

Für den offenen Austausch zwischen Akademie und Subkultur, wie er sich derzeit in den Programmen von Clubs, Labels und mehr noch bei Musik- und Medienkunst-Festivals zeigt, ist die Rolle der Universalmaschine Computer nicht hoch genug einzuschätzen. Mit dem Laptop entwickelt sich nicht nur eine neue musikalische und visuelle Ästhetik, sondern es hält eine bis dato nur in der akademischen Kunstmusik gebräuchliche Form der Aufführungspraxis Einzug in die Sub- und Popkultur. Die Laptop-Performance, bei der die Künstler jede theatralische Inszenierung und körperliche Präsenz bis auf ein unvermeidliches Minimum zurücknehmen, gleicht mehr dem sachlichen Öffentlichmachen eines wissenschaftlichen Forschungsergebnisses als der in Pop und Rock üblichen Bühnenshow. Dieses bewusste Zurückhalten von Identifikationsangeboten und visuellen Reizen führt im Kontext der Clubkultur zu einer ambivalenten Position des Performers: Er findet sich plötzlich an einer Scharnierstelle wieder, die sich in Richtung der beiden kulturellen Felder Pop und Wissenschaft als anschlussfähig erweist. Die Laptop-Performance radikalisiert gegenüber dem DJ-Set nochmals den Bedarf an visueller Kompensation, beispielsweise durch Videoprojektionen. Gleichzeitig aber zeigt sie ein verringertes Interesse an der Produktion popkultureller Imagetransfers und rückt zunehmend Abstraktion und Fragen nach der internen Organisation des musikalischen oder visuellen Materials in den Mittelpunkt. Die Bildproduktion im Zusammenspiel mit zeitgenössischer elektronischer Musik teilt sich demnach in zwei prinzipiell verschiedene Ansätze: hier der Ausgleich der visuellen Absenz des Performers, indem eine Ersatzaura erzeugt wird, und dort die Interaktion von Bild und Ton durch physikalisch-technische bzw. strukturelle Äquivalenz.6 Darin spiegelt sich das polare Verhältnis von Popkultur und Akademie: Die akademische Kunstmusik konzentriert sich grösstenteils auf die internen Beziehungen zwischen verschiedenen Parametern des musikalischen Materials, während für die Popkultur die Positionierung innerhalb eines kontextuellen Referenzsystems zentral ist und damit die Beziehung zwischen dem Kunstwerk und Teilaspekten seiner sozialen, politischen oder ästhetischen Umgebung. Dementsprechend gelingt beim VJ-ing die Korrespondenz der Bilder mit der Musik durch das gemeinsame Sich-Beziehen auf einen beiden äusserlichen Kontext. Bei den interessantesten audiovisuellen Projekten gelingt diese Korrespondenz dagegen durch den Bezug auf beiden inhärente Grössen wie Struktur und Materialität. Wie so oft findet sich in der künstlerischen Praxis eine Bandbreite an Übergängen zwischen diesen Polen.

Es ist wiederum der Laptop, der auf praktischer Ebene eine neue qualitative Beziehung zwischen Akustik und Optik ermöglicht, von der aus das Zusammenspiel von Musik und Bild neu gedacht werden kann: Bild und Ton erschliessen sich nicht mehr als Dialog unterschiedlicher Medienformate wie noch bei der Kombination von VJ und DJ, sondern auf der Grundlage eines einheitlichen Codes als Manifestationen eines Medienkontinuums, in dem jede Art von Information mit prinzipiell identischen Prozessen bearbeitet wird.

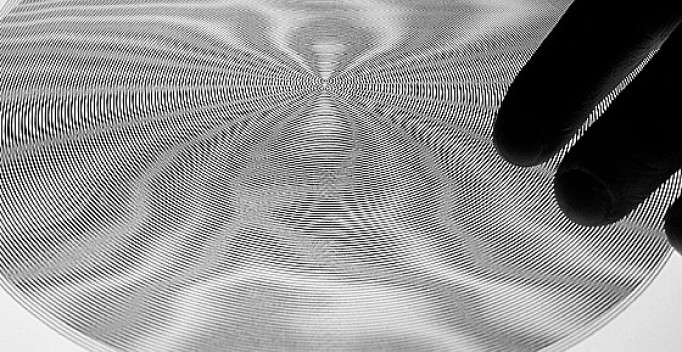

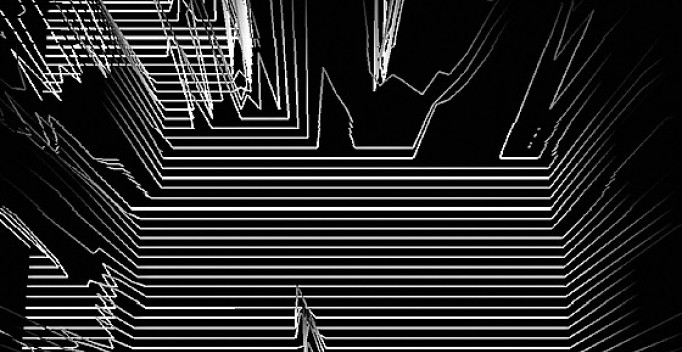

Dass dieses Kontinuum in der physikalischen Theorie und der analogen Elektronik im Ansatz bereits beschrieben war, zeigt die Performance Fourier Tanzformation II des Berliner Projektes Miko Mikona7 (Abb. 3 und 4). Sie gibt die im besten Sinne anschauliche Demonstration eines simultanen, analog gekoppelten Prozesses, bei dem Bild und Ton gemeinsam als mediale Einheit erzeugt werden. Die manuelle Überlagerung von unterschiedlichen Rasterfolien auf einem Overheadprojektor durch zwei Performer erzeugt Interferenzmuster, die durch Kameras abgetastet werden. Deren elektromagnetische Bildsignale wiederum werden von analogen elektronischen Schaltungen transformiert und als Tonsignal ausgegeben. Die sich wandelnden Bildmuster führen so zur Modifikation des Klangs, während sie gleichzeitig das Prinzip der Frequenzmodulation – eine Grundlage elektronischer Ton- und Bilderzeugung – makroskopisch sichtbar machen. Ein umgekehrter Prozess findet sich bei den Arbeiten von Carsten Nicolai.8 Bei seinen audiovisuellen Live-Performances wird das Tonsignal durch eine bilderzeugende Software analysiert, die dessen Charakteristik zur Echtzeitmodifikation von minimalistischen, abstrakten Bildelementen einer Videoprojektion verwendet. So werden Bewegung, Grössenverhältnis, Geschwindigkeit oder Farbigkeit der visuellen Objekte zu grafischen Repräsentationen des Klangs.

Diese Praxis hat kunstgeschichtlich wenige Vorläufer, entspricht aber wesentlichen Ideen und Theorien, die innerhalb der konstruktivistischen Bewegungen der Zwanzigerjahre entworfen wurden. Auf Grund der beschränkten technischen Entwicklung konnten sie damals nur ansatzweise experimentell erprobt werden. Bereits die in den Zwanzigerjahren unter anderem vom Physiker Walter Brinkmann entwickelte Optophonetik stellte grundlegende Überlegungen zur physikalischen Gemeinsamkeit von optischen und akustischen Phänomenen an. Auch Lászlo Moholy-Nagy beschäftigte sich eingehend am Bauhaus mit dieser Thematik. Brinkmann beschrieb 1926 den Ansatz, «die Optik als nur ein Spezialgebiet der Elektrizitätslehre zu betrachten und möglichst alle Dinge elektrodynamisch zu erklären».9 Auf diese Weise wollte er eine Farbe-Ton-Rhythmus-Beziehung zwischen Bild und Musik nicht auf der Grundlage subjektiver Empfindungen, sondern auf material-immanenten physikalisch-technischen Faktoren gründen. «Praktische Möglichkeiten einer positiven Lösung des Problems würden zum Beispiel gegeben sein, wenn es gelänge, Licht und Schall von ihren Trägern – Äther beziehungsweise Luft – unabhängig zu machen oder ausserdem elektrische Wellen zu Trägern für beide gemeinsam zu bestimmen.»10 Brinkmann entwickelte ein optisches Mikrofon, das – beispielsweise im Optophon des Dadaisten Raoul Haussmann – Lichtintensitäten über eine Selenzelle in Spannungsimpulse umwandelte und daraus direkt Töne synthetisierte. Brinkmann zufolge ergab sich so erstmals eine logische und notwendige Beziehung zwischen Licht und Ton. Diese veranlasste Moholy-Nagy festzustellen, dass es somit nicht mehr zur «Darstellung» von gedachten oder gesehenen Inhalten käme, sondern zur Gestaltung von Inhalten aus den Mitteln selbst. Worin er die Erfüllung der seit Beginn des 20. Jahrhunderts verfolgten Idee einer «Absoluten Gestaltung» sah, die nicht mehr Umwelt abbilden, sondern im elementaren Sinn schöpferisch tätig sein will. In dieser Absoluten Kunst gibt es keinen Inhalt mehr, auf den zu verweisen wäre. Die Form ist zugleich der Inhalt. Gedanke und Material werden deckungsgleich, ohne dabei auf etwas über sich hinaus verweisen zu wollen. Mit der Einführung des Licht-Ton-Verfahrens um 1930 erschloss sich auch im filmischen Medium diese direkte physikalische Äquivalenzbeziehung von Optik und Akustik. Insbesondere Oskar Fischinger experimentierte mit der gleichzeitigen Synthese von Bild und Ton durch manuell gezeichnete Lichtton-Spuren. Fischinger verkörpert mit diesen Arbeiten prototypisch den audiovisuellen-Musiker, der zwei Entwicklungsstränge zusammenführt: «Optisch erzeugter synthetischer Ton ist der Vorläufer des synthetischen elektronischen Tons, genauso wie der handgemachte abstrakte Film der Vorläufer des maschinell erzeugten elektronischen Computerfilms ist.»

Brinkmann hatte mit seinen Erfindungen bereits die Möglichkeiten der sich entwickelnden elektronischen Technik vorausgesehen, die jegliche sensorisch erfassbaren Daten gleichsam als kontinuierliche elektromagnetische Wellen unterschiedlicher Frequenz zusammenfasst. Damit hatte er zwar im Prinzip ebenso ein Charakt eristikum des digitalen Computers beschrieben, der jede Information als diskontinuierliche Zahlenwerte eines einzigen binären Codes darstellt, allerdings ohne es in seiner ganzen Konsequenz formulieren zu können. Denn der Hardware seines «optischen Mikrofons» war noch eine bestimmte Transformationsregel inhärent, nach der die Spannungsimpulse in Klänge gewandelt wurden, während im Computer jede Art der Information beliebig auf eine andere abgebildet werden kann und die Regel, nach der dies geschieht, zugleich auch jederzeit neu gesetzt werden kann. Jegliches Signal kann zur Steuerung oder Erzeugung anderer Signale verwendet werden. Erst durch eine spezifische Weise der Zuordnung und Interpretation der Signale entsteht eine qualitativ interessante Beziehung. Der Laptop ist, so besehen, eine universelle Switchbox, die den künstlerischen Prozess in die Programmierung von generativen Systemen verlagert. Deren Output wird vom Künstler nur noch strukturell und nicht im Detail kontrolliert. Das visuelle oder akustische Material liegt bei diesen Herangehensweisen nicht mehr als bearbeitete und gespeicherte Information vor, sondern existiert nur in der Form von Entwicklungsprinzipien und Transformationsregeln, nach denen es in Echtzeit erzeugt und modifiziert wird.

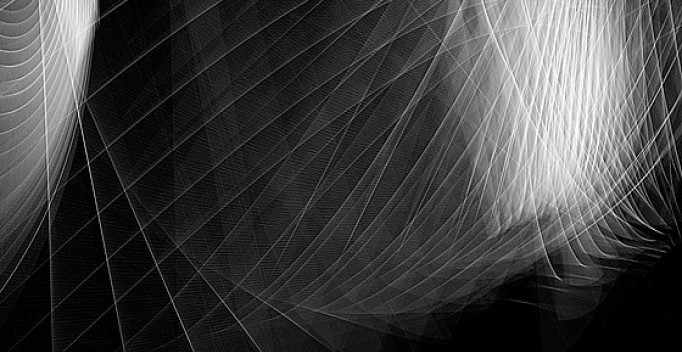

In der Arbeit Micro Maps der französischen Videomusikerin Cécile Babiole12 analysiert ein Programm die optische Dichte eines digitalisierten Bildausschnittes – beispielsweise eines Fotos – und übersetzt diese Information in ein Höhenrelief, das auf eine planare Gitterstruktur abgebildet wird (etwa Abb. 5 und 6). Babiole erstellte das Programm mit der sowohl für die Bildals auch Tonerzeugung einsetzbaren grafischen Programmierumgebung Max/Jitter.13 Es entsteht eine Art elektrische Landschaft, die sich mit der Wahl des Bildausschnitts permanent verändert, während sich gleichzeitig die gesamte Gitterebene in einem dreidimensionalen Koordinatensystem bewegt. Die Performerin kann dabei über einen Midi-Controller vielfältige Parameter kontrollieren, die Auflösungsvermögen, Bewegung oder Art der visuellen Repräsentation steuern wie zum Beispiel Polygongitter, Punkt- und Linienraster, Balkendiagramm oder Fasern. Immer aber werden die bewussten Handlungen der Künstlerin überlagert von der nicht präzise voraussagbaren Datenextraktion, die das Programm selbsttätig an dem eingegebenen Fotomaterial vollzieht. Das quasi mikroskopische Eindringen in den Datenkörper eines Bildes und die daraus erzeugte molekular anmutende Textur ergibt im Zusammenspiel mit den makroskopischen, von der Künstlerin direkt beeinflussten Faktoren wie Bewegungsrichtungen und Abbildungsmassstab die spannungsvolle visuelle Entsprechung einer ebenso an der Materialität des Sounds orientierten Musik. Dabei finden Bilder und Musik ihre Korrespondenz nicht wie bei gekoppelten Bild-Ton-Systemen in direkten Synchronizitäten, sondern durch eine strukturelle Äquivalenz.

Die Analyse der physikalisch-technischen Konstitution von Klang und Bild rückt deren Materialität ins Zentrum. Materielle Textur und Struktur treten dabei mit der kompositorischen Entwicklung des Stückes in ein Spannungsverhältnis. Die Beschaffenheit des Materials erschliesst Zusammenhänge. Wenn Bild und Ton rein synthetischen Ursprungs sind, verweisen diese als leere Zeichen nur noch auf die Apparatur selbst und damit auf die Informationsverarbeitung, aus der sie hervorgehen. Wenn das audiovisuelle Duo ReMi14 aus Wien durch provozierte Systemabstürze von Computern erzeugte abstrakte Bilder verwendet, die in ihrer Bewegung an das Zeilenlaufen eines desynchronisierten Monitors erinnern, dann kommt darin die grundlegende Funktionsweise unseres Sehsinnes zum Ausdruck. In einer Ästhetik des Apparativen wird gleichzeitig auch der Computer als ein Medium hinterfragt, das unablässig illusionistische und manipulative Bilder in Kenntnis genau dieser Funktionsweise produziert. In diesen Versuchen, das Realität synthetisierende Potenzial technischer Medien zu dekonstruieren, wird das Verhältnis des Subjekts zu einer zunehmend technisch konstituierten Umwelt neu bestimmt.

Das zeigt sich insbesondere in generativen Ansätzen, die die Kontrolle von Bild und Ton in einer einzigen Geste vereinen. Scribbling Waves von Cécile Babiole oder das Codespace-Projekt des Schweizer Künstler Jasch15 (Abb. 7 und 8) benutzen dabei Interfaces wie Midi-Controller, Infrarot-Sensoren oder Datenhandschuh, um durch Handgesten mit dem Programmcode zu interagieren und so Bild und Ton simultan zu erzeugen. Die Unschärfe der Bewegungskoordination trifft dabei auf die Präzision der sie interpretierenden Software. Deren Autonomie liegt in der Art und Weise, wie sie die extrahierten Daten in visuelle oder akustische Ereignisse transformiert und / oder mit Zufallsgeneratoren etwa kombiniert. Die Geste des Performers schliesst sich so mit der Eigentätigkeit der Maschine zu einem integrierten, wenn auch instabilen Systemkreis zusammen, in dem sich eine ganz eigene und in dieser Form nur durch das technische Medium mögliche «Wahrnehmungsweise» zeigt.

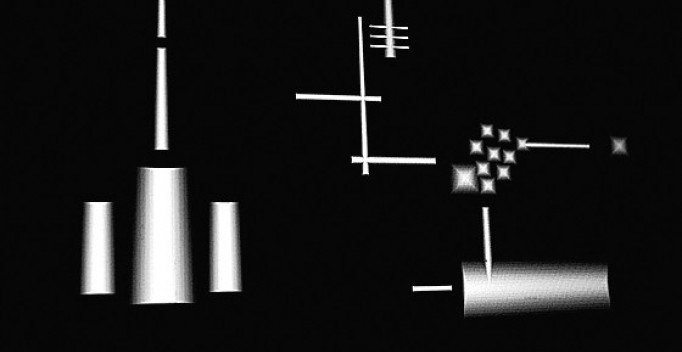

Die Möglichkeit, die ablaufenden Prozesse eines Computers optisch unmittelbar zu kontrollieren, erlaubt neue grafische Interfaces. Den Pariser Softwarekünstler Antoine Schmitt führt das zu neuartigen Kompositionsprinzipien. Bei Schmitts Performance The Nanomachine ist das Bild zugleich das Interface, das durch Interaktion und Bewegung die Musik hervorbringt (Abb. 9 und 10).16 Autonome Programmeinheiten – im Computer erzeugte kinetische Klangmaschinen – werden dabei für das Publikum nachvollziehbar auf dem Projektionsschirm zu bewegten, grafischen Raumensembles und gleichzeitig zu einer akustischen Komposition zusammengefügt. So lässt sich für den Betrachter/Hörer nicht mehr bestimmen, ob die visuelle Komposition die Folge eines auf das Musikalische oder ob die Musik das Ergebnis eines auf das kinematografische Gesamtbild zielenden Entscheidungsprozesses ist. Dadurch ist zumindest auf kompositorischer Ebene die endgültige Enthierarchisierung von Ton und Bild gegeben – auch wenn es der verfügbare Stand der Technologie in der derzeitigen Aufführungspraxis nicht erlaubt, visuell und akustisch gleichermassen perfekt Räumlichkeit zu erzeugen. Die weitere Annäherung von Bild und Ton auch in diesem Feld wird die Entwicklungsrichtung der kommenden Jahre sein.