Barbra Streisand gelang der Durchbruch vom Broadway- zum Filmstar 1968 mit Funny Girl. Streisand spielt in dem Musical-Biopic von William Wyler die Sängerin und spätere Radiokomikerin Fanny Brice, die in den Zehnerjahren zu den Stars der «Ziegfeld Follies» gehörte, der legendären Revue-Show des Impresarios Florence Ziegfeld. Funny Girl beginnt mit Fannys verzweifelten Versuchen, im Varieté oder im Musiktheater eine Anstellung zu finden. Fanny, eine geborene Entertainerin, ist bereit, fast alles zu tun, um ihr Talent unter Beweis zu stellen. In einer Szene erschleicht sie sich einen Platz in einer Truppe von Rollschuh fahrenden CancanTänzerinnen, obwohl ihre Spezialität der Gesang und das Geschichtenerzählen mit Songs ist. Halt- und richtungslos kurvt sie während der Nummer auf der Bühne herum und bringt den Auftritt der Kolleginnen völlig durcheinander. «I thought you could rollerskate», faucht der Stage Manager sie aus den Kulissen heraus an. Um Drosselung der Fahrt und Wahrung des Gleichgewichts bemüht, zischt Fanny zurück: «I didn’t know I couldn’t.»

Stars treten immer in mehreren Medien und Textsorten auf: in Filmen, Fernsehsendungen, Magazinartikeln. Sie sind intermediale Zeichen oder vielmehr Zeichensysteme, die Identitätsvorstellungen und gesellschaftliche Machtverhältnisse zum Ausdruck bringen, diese aber auch beeinflussen und definieren können.1 Ferner entstehen Stars nicht einfach, und sie werden auch nicht geboren, sondern hergestellt: systematisch und in arbeitsteiliger Produktion. Zunächst braucht es jemanden, der die Starrolle übernimmt. Es braucht ferner Leute, die das Starsein des Stars organisieren - im Fall von Filmstars beispielsweise Regisseure, Kostümschneider und Maskenbildner. Und es braucht Leute, die das Starsein des Stars kommunizieren: Presseagenten, die Bilder und Geschichten über Stars bereitstellen, und Journalisten, die solches Material in Umlauf bringen. Das eigentliche konsumierbare Produkt ist die Präsenz des Stars, die meistens medial vermittelt ist, manchmal nur als (suggerierte) Anwesenheit einer Person, in deren Gegenwart man sich gerne aufhält oder aufhalten würde, in der Regel aber als Auftritt, bei dem der Star zeigt, was er oder sie kann.

Stars sind aber nicht nur Produkte, die man konsumiert wie Esswaren oder Filme. Sie sind selbst Produktionsinstanzen, und zwar in zweifacher Hinsicht. Zum einen leisten sie mit ihrem Auftritt, ihrer Performance, einen - je nach Art und effektivem Talent des Stars - mehr oder weniger wichtigen Beitrag zu ihrer eigenen Etablierung.2 Zum andern schaffen sie Bindungen zu ihrem Publikum, oder vielmehr zu ihren Konsumenten, die sich auf die Waren übertragen können, mit denen sie assoziiert sind. Mel Gibsons Präsenz ist ausschlaggebend für den Erfolg seiner Filme, Tiger Woods verkauft Golfmode für Nike, TV-Stars wie «anchor» Tom Brokaw binden das Publikum und steigern die Werbetarife. Diese Produktion von Konsumbereitschaft ist ihrerseits arbeitsteilig organisiert, denn Stars sind Spezialisten. Ihre Spezialisierung bestimmt zum einen ihr Image und zum andern die Sparte der Unterhaltungsindustrie, in der sie tätig sind. Humphrey Bogarts Figuren traut man zu, dass sie Chesterfield rauchen, also kann der Star für das starke Kraut werben. Weibliche Filmstars verbringen ihr Berufsleben in der Wahrnehmung der Fans hauptsächlich mit Körperpflege, also können sie für Lux-Seife werben.3 Hingegen verhilft Tiger Woods keinem Actionfilm zum Kassenerfolg, und Mel Gibson setzt keine Golfschuhe ab.4

Stars bewegen sich also - weit davon entfernt, auch im richtigen Leben jene freischwebenden Halbgötter zu sein, die Edgar Morin zumindest noch in den frühen Filmstars erblicken wollte - in ähnlich engen beruflichen Bahnen und sozialen Rollenkorsetten wie andere Arbeitnehmer im kapitalistischen System (wenn auch in einer anderen Lohn- und Steuerklasse). Starimages sind wohl multi- und intermediale Konstrukte; das Starsein gründet sich aber in der Regel auf eine spezifische Kompetenz in einer Unterhaltungssparte und/oder einem Medium. Stars können nur das sein und tun, was sie in der öffentlichen Wahrnehmung sind und können, und beides lässt sich nur schwer verändern. Mitte der Neunzigerjahre etwa wurden intensive Anstrengungen unternommen, den Basketballer Shaquille O’Neal zum Filmstar für den Kinder- und Jugendmarkt aufzubauen.5 Der Versuch schien vielversprechend. O’Neal erinnert mit seiner hünenhaften Postur an einen Märchenriesen, und in den Siebzigerjahren hatten auch Football-Spieler wie Jim Brown und O.J. Simpson im Kino Erfolg gehabt. Nach dem zweiten Flop wurde das Projekt abgebrochen.6 Deutlich mehr Zuspruch fand O’Neal als Musiker.7 Madonna wiederum hatte im gleichen Jahr, in dem auch ihr erstes Hitalbum Like a Virgin erschien, ihre erste Nebenrolle im Kino, in Desperately Seeking Susan (Susan Seidelman, 1985). Zwischen 1986 (Shanghai Surprise; Jim Goddard) und 2000 (The Next Best Thing; john Schlesinger) spielte sie ingesamt sechs Hauptrollen und eine Reihe Nebenrollen. Von Publikum und Kritik ernst genommen wurde sie letztlich nur in Evita (Alan Parker, 1996), einem opernhaften Musical, in dem schauspielerische Qualitäten sekundär waren und in dem sie primär als Sängerin zur Geltung kam.

Umso interessanter sind Stars, die es verstehen, die Spartengrenzen zu überschreiten und die Arbeitsteiligkeit der Unterhaltungsbranche zu unterlaufen. Die Liste ist nicht sehr lang: Bing Crosby wurde in den frühen Dreissigerjahren zunächst als Sänger berühmt. 1928 respektive 1929 wurden die grossen Radio-Networks CBS und NBC gegründet, die Senderketten, die Programme für das ganze Land ausstrahlten. Crosbys Aufstieg begann 1932, und er war einer der ersten grossen Gesangsstars der Network-Ära und damit einer der ersten Pop-Stars der Geschichte. Mitte der Dreissigerjahre kam Crosby auch zu Filmauftritten, und ähnlich wie sein Radiokollege und späterer Filmpartner, der Komiker Bob Hope, schaffte er auch im Kino den Durchbruch zum Star. Der schwarze Sänger und Schauspieler Paul Robeson, zu erstem Ruhm gekommen übrigens als College-Footballer, glänzte als Star der ersten Kinofassung des Broadway-Musicals Showboat (James Whale, 1936) und spielte eine Reihe weiterer Spielfilmrollen, schaffte aber den Durchbruch zum Mainstream-Star nie ganz.8 Gleichzeitig als Film- und Gesangsstars erfolgreich waren auch die beiden Italoamerikaner Dean Martin und Frank Sinatra, und Elvis Presley verbrachte den grössten Teil der Sechzigerjahre mit dem Drehen von Musicals in Hollywood.9 In den Siebzigerjahren genoss zudem auch Kris Kristofferson vorübergehend Starstatus als Sänger und als Filmschauspieler zugleich. Kristofferson, seit den frühen Siebzigern als Singer-Songwriter erfolgreich und einer der Rebellen des bis dahin von Produzenten dominierten Country-Geschäfts, spielte Hauptrollen in Filmen von Sam Peckinpah (Pat Garrett & Billy the Kid, 1973; Convoy, 1978), Martin Scorsese (Alice Doesn’t Live Here Anymore, 1974) und an der Seite von Barbra Streisand im Remake von A Star Is Born (Frank Pierson, 1976). Der monumentale Flop von Michael Ciminos Heaven’s Gate (1980) markierte das Ende der Autorenperiode des neuen Hollywood und den Wendepunkt in Kristoffersons Filmkarriere: Er bekam danach in grossen Produktionen keine Hauptrollen mehr. Seither hat von den männlichen Stars nur noch Will Smith in mehreren Disziplinen gleichzeitig zu brillieren vermocht. Bekannt geworden als Sitcom-Darsteller in The Fresh Prince of Bel-Air, verfolgt Smith mittlerweile eine Doppelkarriere als Filmstar und als Rapper; in beiden Sparten gehört er zu den kinderzimmerfreundlichen Vertretern seines Fachs.

Die spartenübergreifenden Stars der klassischen Ära waren in der Regel Männer. Es gab aber auch einige Ausnahmen: Judy Garland etwa oder die brasilianische Sängerin Carmen Miranda, die als Samba-Interpretin berühmt wurde und mit Nebenrollen in mehreren Hollywood-Musicals der Vierzigerjahre einen bleibenden Eindruck hinterliess.10 Sieht man von den genannten Sport-Heroen und von Kris Kristofferson und Will Smith ab, so haben es seit den Sechzigerjahren eigentlich nur noch Frauen geschafft, in zwei oder mehreren Bereichen gleichzeitig erfolgreich zu sein. So Judy Garlands Tochter Liza Minnelli, die zunächst als Sängerin erfolgreich war und 1972 für Cabaret einen Oscar gewann. Diana Ross spielte 1972 die Hauptrolle in Lady Sings the Blues (Sidney J. Furie) und wurde für ihre Darstellung von Billie Holiday für den Oscar nominiert, den Minnelli gewann. Ross hatte Ende der Sechziger dieSuprêmes verlassen, um eine Solokarriere anzufangen und ins Filmgeschäft einzusteigen. Sie spielte noch zwei weitere Hauptrollen: eine Modeschöpferin mit Wurzeln im Ghetto in Mahogany (Berry Gordy, 1975) und Dorothy in The Wiz (1978), Sidney Lumets afroamerikanischer Version von The Wizard of Oz mit Michael Jackson als Tin Man (die ursprüngliche Dorothy, man erinnert sich, war Judy Garland). Bette Midler machte erst als Sängerin in Schwulen-Nacht- klubs von sich reden, am Klavier begleitet vom späteren Schlagerstar Barry Manilow (Copacabana, Mandy), der auch Midlers erstes Album The Divine Miss M. produzierte. Mit der fiktiven, vom Leben Janis Joplins inspirierten Starbiografie The Rose (Mark Rydell, 1979) debütierte Midler im Kino und konzentrierte sich danach weitgehend auf eine Filmkarriere mit komischen Rollen. Whitney Huston schliesslich spielte in The Bodyguard (Mick Jackson, 1992) eine berühmte Popsängerin; Film wie Soundtrack waren Hits. Weniger Resonanz fanden ihre Auftritte in dem Mehrpersonen-Melodrama Waiting to Exhale (Forest Whitaker, 1995) und an der Seite von Denzel Washington in einem Remake von The Bishop’s Wife (Penny Marshall, 1996). Weitere Filmrollen sind seither ausgeblieben.11

Sind spartenübergreifende Stars schon Ausnahmeerscheinungen, so kommt Barbra Streisand in dieser Kategorie eine Sonderstellung zu, und zwar mehrfach: in Hinsicht auf die Dauer ihrer Karriere, auf die Vielfalt ihrer Rollen und Betätigungen und schliesslich auch in Hinsicht auf die Machtposition, die sie sich in der amerikanischen Unterhaltungsindustrie erarbeiten konnte. Die Gesangskarriere der Frau, deren Stimme Glenn Gould mit derjenigen der Opernsängerin Elisabeth Schwarzkopf verglich und ein «Wunderder Natur» nannte, dauert mittlerweile schon fast 40 Jahre; ein Filmstar ist Streisand seit 35 Jahren. Sie hat Popsongs gesungen und komponiert, ein komplettes Repertoire an Jazzstandards und Broadwaysongs eingespielt und ein Album mit klassischen Liedern aufgenommen. Fürs Kino drehte sie neben einer Reihe erfolgreicher Musicals auch Komödien, Melodramen, Romanzen und psychologische Dramen. «The actress without the song is never more than half the talent, half the screen presence», meint zwar Kritiker Garrett Stewart, der Streisand durchaus wohl gesonnen ist.12 Streisand fand aber auch mit ihren rein dramatischen Rollen immer ein Publikum. The Prince of Tides (1991) etwa, in dem Streisand eine Psychoanalytikerin spielt, war mit einem Einspielergebnis von 74,8 Millionen Dollar in den USA immer noch ein mittelgrosser Hit. Ihren bislang letzten «romantic lead» spielte sie überdies mit 54 Jahren in The Mirror Has Two Faces (1996), was in einem Produktionssystem, das kaum grosse Filmrollen für Frauen über 40 zulässt, eine Leistung darstellt, um nicht zu sagen eine Provokation.

Mit Yentl (1983) trat der Star zudem erstmals auch als «auteur» in Erscheinung: Streisand figuriert als Co-Autorin des Drehbuchs, das auf einer Novelle von Isaac B. Singer basiert, sie produzierte den Film und führte Regie. Die Doppelfunktion von Regisseurin und Produzentin erfüllte sie danach auch noch bei The Prince of Tides und The Mirror Has Two Faces. Yentl war die erste grosse Studioproduktion, bei der ein weiblicher Star Regie führte, und der Film versteht sich auch inhaltlich als eine Art feministisches Manifest. Yentl erzählt die Geschichte von einer Frau aus dem Stetl, die sich als Mann verkleidet, um in einer Yeshiva die Thora studieren zu können. «Gender Bending» ist ohnehin eine Spezialität von Streisand. Sie kokettiert häufig mit Männerrollen; in der Komödie For Pete’s Sake (Peter Yates, 1974) etwa spielt sie eine junge Frau mit dem Namen Henry. In Yentl aber nutzt sie die Geschlechtertravestie ausdrücklich als Plädoyer für die Emanzipation der Frau.

Zur Leitfigur des kritischen Feminismus wurde Streisand gleichwohl nicht. Ihre Filme stellen, im Unterschied etwa zu den Filmen von Chantal Akerman, keine ästhetische Alternative zum Mainstream dar, und ihre politischen Aussagen wirken oft etwas blaustrumpfig und lassen radikalen Chic vermissen. Es gibt jedenfalls keinerlei filmwissenschaftliche Literatur aus feministischerWarte über ihre Karriere oder ihre Filme, abgesehen von sporadischen Anmerkungen.13 Vielleicht erfolgt Streisands Würdigung aber ja noch. In einer kritischen Ahnengalerie des Feminismus könnte sie dann beispielsweise neben Persönlichkeiten wie Sherry Lansing eingereiht werden, der langjährigen, erfolgreichen Studiochefin von Paramount.

ln lebhaftem Kontrast zum gleichgültigen Schweigen der akademischen Kritik steht ein populärkulturelles Phänomen, das an sich schon eine nähere Untersuchung verdienen würde und das man als «Barbraphobia» bezeichnen könnte: die reflexartige Abneigung gegen Barbra Streisand und alles, was mit ihr zu tun hat. Barbraphobia tritt in erster Linie bei heterosexuellen Männern auf (und nicht bei homosexuellen; bis heute ist Streisand, wie Judy Garland, Carmen Miranda, Liza Minnelli und Bette Midler, eine Ikone der schwulen Subkultur).14 Das häufigste Symptom von Barbraphobia ist der oft gehörte Vorwurf, Streisand leide an Selbstgefälligkeit und Grössenwahn.15 Ausserdem äussert sie sich in Form von hämischen Berichten in Klatschkolumnen, wie sie vorab über Stars im Niedergang publiziert werden. Es handelt sich um eine Art von Verwünschungen in «gossip»-Gestalt. Solche, die Streisand betreffen, zirkulieren regelmässig und ganz unabhängig vom aktuellen Stand ihrer Karriere.16

In der ersten Februarwoche des Jahres 2001 führte die romantische Komödie The Wedding Planner (Adam Shankman, 2001) die amerikanische Kinohitliste an. Jennifer Lopez spielt in dem Film eine von der Liebe enttäuschte junge Frau, die ihren Lebensunterhalt mit der Inszenierung aufwendiger Hochzeitspartys für reiche Leute verdient und sich wider alle Berufsregeln in den Bräutigam eines der zu verheiratenden Paare verliebt. Ebenfalls in der ersten Februarwoche erreichte Lopez als Sängerin mit ihrem Album J. Lo den ersten Platz der amerikanischen Popmusik-Charts. Wie die Pressemitteilungen über das Ereignis vermerkten, handelte es sich um eine historische Leistung. Ein ähnlicher Erfolg war zuvor nur einer Künstlerin gelungen, und auch das nur annähernd. 1973 führte The Way We Were, Sydney Pollacks Romanze über die Liebesnöte eines christlich-jüdischen Paares zu Zeiten der Kommunistenhatz McCarthys, für eine Woche die Kinohitliste an. Eine Woche später erreichte Hauptdarstellerin Barbra Streisand mit dem Titelsong des Films den ersten Platz der PopCharts.

Ein statistischer Zufall, gewiss. Zwischen den beiden Stars gibt es indes eine Reihe weiterer Übereinstimmungen. Nicht nur sind Barbra Streisand und Jennifer Lopez als Filmstars und als Sängerinnen ähnlich erfolgreich. Beide schafften den Durchbruch zum Starstatus im Kino mit Hauptrollen in Filmbiografien von Sängerinnen: Barbra Streisand 1968 mit Funny Girl, Jennifer Lopez 1997 mit Selena (Gregory Nava), einem Biopic über die Tejano-Sängerin Selena Quintanilla, die 1995 - gerade dabei, zum Mainstream-Popstar aufzusteigen - von der Präsidentin ihres Fanklubs erschossen wurde. Streisand wie Lopez liessen zudem die Figuren, die sie spielten, an Bekanntheit bald weit hinter sich. «Funny Girl made Streisand the non-rock’n’roll performer of the decade [...] It did not, however, rekindle interest in its subject», schreibt ein Biograf von Fanny Brice über die Musical-Version von Funny Girl, mit der Streisand 1963 am Broadway debütiert hat.17 Für den Film gilt Ähnliches. Streisand ist nicht die Schauspielerin, die Fanny Brice im Kino spielte. Funny Girl ist die Rolle, mit der Streisand berühmt wurde. Selena wiederum ist mittlerweile in erster Linie die Rolle, mit der Jennifer Lopez zum Star wurde. Bei Billie Holiday und Diana Ross konnte sich ein solcher Effekt nicht einstellen: Beide waren zu bekannt.

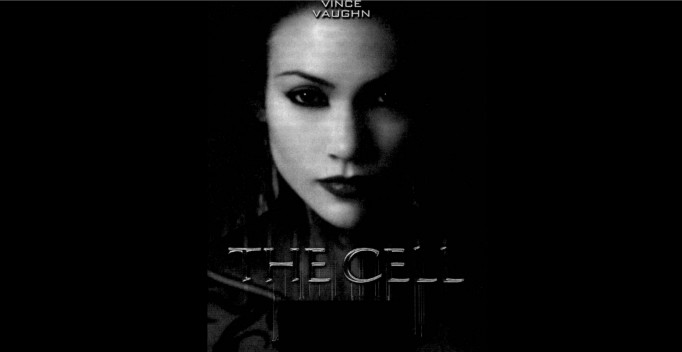

Mit Streisand verbindet Lopez zudem die Vielfalt ihrer Filmrollen. Neben dem musikalischen Biopic Selena und der romantischen Komödie The Wedding Planner hat Lopez einen Abenteuerfilm (Anaconda; Luis Llosa, 1997), einen Gangsterfilm (Out of Sight; Steven Soderbergh, 1998) und eine Mischung aus Psychothriller und Science-Fiction (The Gell; Tarsem Singh, 2000) gedreht, um nur ihre Hauptrollen zu nennen. Grosse Nebenrollen spielte Lopez im Actionthriller Money Train (Joseph Ruben, 1996) und in Oliver Stones halluzinativen Roadmovie U-Turn (1997); ausserdem sprach sie einen Part im Computeranimationsfilm Antz (Eric Darnell/Tim Johnson, 1998). Nicht zuletzt durch die Vielfalt ihrer Rollen ist es Lopez bislang gelungen, eine Festschreibung auf ein allzu klar definiertes Image und einen bestimmten Rollentyp zu vermeiden. Sie ist mehr Performerin als Schauspielerin, ein Star, der die Rollen noch stärker transzendiert als sonst bei Stars üblich und durchaus auf ähnliche Weise, wie dies auch bei Streisand der Fall ist. Auch wenn Streisand einen bestimmten Rollentyp kennt: Sie ist oft das hässliche, wenn auch freche und talentierte Entlein, das sich in den stolzen Schwan verwandelt. Funny Girl, A Star Is Born oder The Mirror Has Two Faces spielen mit Variationen dieses Schemas.

Streisand und Lopez sind ferner beide das, was man als Crossover Stars bezeichnen kann. Bezogen auf die ethnischen Hierarchien der amerikanischen Gesellschaft gehören sie Minderheiten an; sie bleiben aber in ihrer Rollenwahl nicht auf ethnische Charakterrollen beschränkt. Fanny Brice, die Streisand in Funny Girl verkörpert, war primär als Sängerin jiddischer Songs bekannt geworden (auch wenn sie, über die Songtexte hinaus, kein Jiddisch sprach). Streisand machte aus der Figur einen Glamour-Part und etablierte sich damit als erste Schauspielerin unverkennbar jüdischer Herkunft, die Hauptrollen in Mainstream-Filmen spielen konnte und dabei nicht aufs komische Fach beschränkt blieb.18 Lauren Bacall beispielsweise würde man in ihren Filmen nicht ansehen, dass sie einen ähnlichen Hintergrund hat wie Streisand, und der aus Bukarest gebürtige Immigrant Emanuel Goldenberg änderte seinen Namen zu Beginn der Dreissigerjahre nicht von ungefähr in Edward G. Robinson (eine Selbstverleugnung mit Grenzen: Das G. steht für Goldenberg).19 Schauspieler mexikanischer oder puertoricanischer Herkunft mussten sich noch in den Sechziger- und Siebzigerjahren Namen mit nicht hispanischer ethnischer Kodierung zulegen, wenn sie Aussicht auf Starrollen haben wollten. Bemerkenswerterweise folgten sie dabei der Fährte, die Robinson und andere vorgebahnt hatten, und wählten ebenfalls irische Namen aus.20 Aus Jo Raquel Tejada wurde so Raquel Welch und aus Ramon Estevez Martin Sheen (Sheen schaffte allerdings den Schritt vom bekannten Charakterdarsteller zum Star dennoch nie ganz). Jennifer Lopez hingegen vollendet im Film- und Musikbereich, was Selena für die Popmusik fast gelungen wäre: Sie ist die erste Hispanoamerikanerin,21 die Hauptrollen und Stargagen in Millionenhöhe bekommt, ohne dass sie dafür ihre ethnische Herkunft zu kaschieren brauchte.22

Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Streisand und Lopez besteht darin, dass sie nicht den gängigen Schönheitsidealen für Hollywood-Stars entsprechen: Streisand hat eine gebogene Nase, Lopez einen prallen Hintern. Beides sind ethnisch kodierte Körpermerkmale. Vor allem in der ersten Hälfte des Jahrhunderts gab es in den USA einen Markt für Nasenbegradigungen. Auf Assimilation bedachte jüdische Immigranten legten sich nicht nur häufig neue Namen zu, sie liessen sich vom Schönheitschirurgen mitunter auch eine ethnisch neutrale Nase verpassen.23 Der pralle Hintern andrerseits gilt bei Latino-Frauen als Schönheitsmerkmal. Das Gesäss war unter anderem eines der Kennzeichen von Selena Quintanilla, und in der Eröffnungssequenz von Gregory Navas Film, die ein Konzert in einer riesigen Halle in Houston zeigt, umkreist die Kamera Lopez so, dass ihr Hinterteil gut zu sehen ist und ihre Hüftbewegungen prominent zur Geltung kommen. Vorbereitet und unterstützt wurde diese Akzentuierung durch Lopez’ ausscrfilmische Auftritte: Lopez nutzte fast alle Interviews, um die Grösse ihres Gesässes zur Sprache zu bringen. Ein Signal ans Publikum: Ich bin sexy auf die Art, die euch gefällt.24 Richtete sich die Kampagne für Selena noch gezielt an ein Latino-Publikum, das die Zelebrierung von Jennifers Po auf Anhieb zu würdigen wusste, so wurde die Rhetorik der Körperfülle eher noch intensiviert, als Lopez kaum ein Jahr später den Crossover zum Mainstream-Star vollzog. In Steven Soderberghs Out of Sight spielte sie eine FBI-Agentin, die sich in einen Gangster (George Clooney) verliebt, und wieder bildete im Zug der Vermarktung des Films ihr Hinterteil das Leitmotiv ihrer Auftritte und ihrer Darstellung in den Medien. Ein reich bebilderter Artikel in Entertainment Weekly widmete sich dem Star und seinen Hüftrundungen, Jay Leno sprach in der Tonight Show über das Thema, auch die Londoner Sunday Times meditierte über die Ausmasse von Jennifers Gesäss, und selbst in einem Interview mit dem seriösen Time Magazine wurde Lopez auf das bewusste Körperteil angesprochen (Frage: «What’s the big deal with your behind?» Antwort: «It’s big»).25 «Some guys like skinny girls, but they’re missing out», sagt Jennifer Lopez selbst in einem Interview. «When a dress is on a woman, it shouldn’t look like it is on a coat hanger.»26 Seht her, ich bin sexy auf eine Art, wie ihrs bislang nicht gesehen habt (habt sehen können/wollen), lautete die Adressierung des Publikums nun. Und ich bin sexy und lustig zugleich: eine Verbindung, die auch schon für Carmen Miranda und Barbra Streisand charakteristisch war.27

Was Barbra Streisand und Jennifer Lopez miteinander verbindet, ist also nicht nur die Ähnlichkeit ihrer Erfolgsstatistiken: Sie sind Stars verwandter Konstitution. Sie sind beide in mehr als einer Unterhaltungssparte gleichzeitig erfolgreich tätig. Sie lassen sich als Schauspielerinnen nicht auf einen Rollentyp festschreiben, und sie lassen sich zudem nicht auf ihre Rolle als Schauspielerinnen festschreiben. Sie behaupten sich vor einem Mainstream-Publikum als Stars mit ausgeprägter ethnischer Identität, und sie unterlaufen dabei die geltenden Ideale körperlicher Schönheit auf besonders markante Weise. Streisand und Lopez sind mit anderen Worten nicht einfach nur Crossover Stars. Ihr Starsein besteht vielmehr in einem ganzen Bündel von Grenzüberschreitungen. David Beckham kann gut Fussball spielen. Das und die mediale Inszenierung dieser Fähigkeit machen ihn zum Star. Streisand und Lopez können singen, tanzen und schauspielern (Lopez etwas weniger gut als Streisand). Was sie zu Stars macht und als Stars kennzeichnet, ist aber letztlich etwas anderes: die Artistik der Grenzüberschreitung. Wie die Rollschuh laufende Fanny Brice, die nicht weiss, dass sie nicht Rollschuh laufen kann, anerkennen Streisand und Lopez Grenzen, die eigenen und andere, nur in der Performance ihrer Überschreitung. Es schert sie nicht, dass sie als Sängerinnen nicht auch Schauspielerinnen sein können und umgekehrt. Es schert sie nicht, dass sie als Angehörige von Minoritäten nicht Superstars sein können und dass sie als nicht im herkömmlichen Sinn schöne Frauen keine Sexsymbole werden können (oder, auf Streisand bezogen, dass sie als Frauen keine Männer sein können): Sie tun es einfach. Ihre Starperformance ist die Performance der Grenzüberschreitung.

Lopez, geht dabei einen wichtigen Schritt weiter als Streisand. In einem Artikel über Carmen Miranda geht der brasilianische Sänger Caetano Veloso der Frage nach, weshalb die brasilianische Samba-Sängerin, im Unterschied zu vielen ihrer nicht minder begabten Kolleginnen, in den USA einen solchen Erfolg haben konnte. «Competence is a word that well defines the American way of evaluating things», so Veloso. «Carmen excelled in it. [...] high definition in attacking the note, clarity in phrasing, the pitch of a computer-competence.»28 Die gleiche Erklärung kann man auch verwenden, wenn man nach den Gründen für Barbra Streisands Akzeptanz als Star sucht. Streisand konnte der erste unverkennbar jüdische Superstar werden, weil sie in einer Hinsicht durch und durch amerikanisch war: Sie hatte nicht nur eine Stimme wie Elisabeth Schwarzkopf, sie war in allem, was sie tat (und tut), technisch perfekt. Kompetenz lässt die ethnische Herkunft unauffällig werden, und ethnisch kodiertes Startum ist möglicherweise nur um den Preis solcher Unauffälligkeit zu haben. Die Grenzüberschreitung braucht eine Absicherung, die «jew-essence» darf nicht als solche affirmiert werden.29

Was Jennifer Eopez vor der Kamera, auf der Bühne oder in Musikvideos tut, ist durchaus gekonnt, selbst wenn sie als Sängerin nicht annähernd über das stimmliche Potenzial von Streisand verfügt. Künstlerische Kompetenz ist aber nicht ihr primäres Mittel, die ethnische Markierung ihres Startums unauffällig werden zu lassen. Lopez macht sich vielmehr zum Vexierbild ethnischer Identitäten. Ihre Hautfarbe kippt auf Fotos bald ins Dunkle, sodass sie aussieht, als wäre sie schwarz; bald lässt sie sich, wie etwa für Rolling Stone im Frühjahr 2001, mit dem Make-up und der klischierten Aufmachung einer Indianerin ablichten. Auf dem amerikanischen Filmplakat von The Cell und in verschiedenen traumartigen Sequenzen des Films trägt sie eine helle Schminkmaske, die sie aussehen lässt wie eine Asiatin. In The Wedding Planner schliesslich spielt sie eine Italoamerikanerin, doch es bleibt beim Kokettieren mit der ethnischen Identität: Die Nebendarsteller überzeichnen ihre Rollen derart grotesk, dass man nicht mehr von einem ernsthaften Versuch der Milieuschilderung sprechen kann. Wer einem Publikum, das Coppola und Scorsese kennt, solche Italoamerikaner zumutet, kann nicht beabsichtigen, dass die Zuschreibungen ethnischer Identität ernst genommen werden. Und das sollen sie auch nicht. «Latinos are mestizos or a mixed-race peoples [sic]», charakterisiert Chon Noriega die ethnische Identität oder vielmehr Nicht-Identität der Hispanoamerikaner30 Jennifer Lopez ist die Mestizin-als-Spektakel, aber sie stellt nicht einfach nur eine für den Mainstream akzeptable Mestizin dar: Sie macht den «mestizmo» vielmehr zum ästhetischen Projekt und zum zentralen Thema ihrer Performance. Sie ist nicht «mixed-race», sie ist «any race», in vager Weise exotisch, aber nicht festgelegt. «[E]thnic masquerade works to undermine the concept of ethnic essence», hält Shari Roberts für Carmen Miranda fest31 Für Lopez gilt das erst recht: Vexierspiel und Maskerade sind die Techniken, mit denen sie die ethnische Markierung ihres Startums unauffällig werden lässt.

Man könnte auch sagen: Jennifer Lopez ist die ethnische Madonna. Nicht nur gelingt es ihr, anders als Madonna, eine Popkarriere mit einer Filmkarriere zu verbinden. «Who’s that girl?», lautete eine Frage, die Madonna ans Publikum und an sich selbst stellte. Ihre Antwort bestand in der Anverwandlung eines ganzen Katalogs populärkultureller Topoi von Marilyn Monroe bis Marlene Dietrich. Der Reihe nach streifte sich Madonna deren Images über wie ein Mädchen (oder ein entsprechend interessierter Junge) die Kleider der Mama, wenn diese nicht im Haus ist. Jennifer Lopez nun stellt Madonnas Frage nach dem so genannten postmodernen Subjekt neu als Frage nach dem (post)ethnischen Subjekt. Madonna selbst war immer als Italoamerikanerin zu erkennen. In den Videos zu Papa Don’t Preach (1986) und Open Your Heart (1986) wird mit den entsprechenden Klischees gespielt. Dazu assoziierte sie sich regelmässig mit anderen Minoritäten: mit einer Latino-Gang im Video zu Borderline von 1984 und mit Afroamerikanern (und mit ihrer Leidensgeschichte als Opfer des Ku-Klux-Klan) im Video zu Just Like a Prayer ( 198 9).32 Dieser Prozess der Assoziation von Minoritäten wird in der Starpersona von Jennifer Lopez ersetzt durch einen Prozess der Bricolage: Lopez dekliniert ein unabsehbares Repertoire von Stereotypen ethnischer Identitäten am eigenen Leib durch.33

Wie erklärt sich - wenn man den Schritt von der Beschreibung zur Erklärung in diesem Fall überhaupt machen will - die Verwandtschaft von Barbra Streisand und Jennifer Lopez? Gründe der Verwandtschaft liessen sich vielleicht darin suchen, dass die beiden Stars in ihrer Funktion als Symbolfiguren oder Symbolisierungen gesellschaftlicher Machtverhältnisse eine ähnliche «historische Mission» zu erfüllen hatten, um es in der Sprache der Marxisten auszudrücken: die Mission, einer ethnischen Minderheit zur Repräsentation und damit zur Akzeptanz durch den kulturellen Mainstream zu verhelfen. Der historische Moment von Streisand war die Zeit der Bürgerrechtsbewegung und der Öffnung der amerikanischen Gesellschaft auf ihre Minoritäten hin, vor allem auf die afroamerikanische und die jüdische, die damals Seite an Seite kämpften. Auch der zwischenzeitliche Filmruhm von Diana Ross lässt sich in diesem Zusammenhang sehen. Der historische Moment von Lopez ergab sich unter anderem, weil sich die Latinos in den Neunzigerjahren zu einer der zahlenstärksten und politisch einflussreichsten Minoritäten in den USA entwickelten. Nicht von ungefähr bemühten sich Al Gore wie George W. Bush im Wahlkampf 2000, ihre Spanischkenntnisse zur Schau zu stellen. Die Latinos verfügen mittlerweile über ein Wählerpotenzial von nahezu 20 Millionen Stimmen. Es lässt sich nicht mehr an ihnen vorbeiwirtschaften und -politisieren, und Hollywood kann und muss sie auch nicht - wie Raquel Welch oder Martin Sheen - in ein imaginäres Irland wegbehaupten.

Wenn die Verwandtschaft von Streisand und Lopez etwas erklärt, dann vielleicht, dass es ein bestimmtes Anforderungsprofil für Stars ihrer Konstitution gibt. Um dauerhaften Starstatus in mehreren Sparten zu erlangen, muss man, oder vielmehr frau - denn es sind vorab Frauen, denen solches gelingt -, in mehreren Bereichen und auf mehreren Ebenen Grenzen überschreiten, ja einen eigentlichen Exzess an Grenzüberschreitung verkörpern.

Ungeschoren kommen die weiblichen Performerinnen allerdings nicht davon. Jedenfalls legt dies das private Schicksal der Hauptfiguren der A Star Is 5ora-Filme und von Funny Girl nahe. Nick Arnstein, der Gatte von Fanny Brice, in Funny Girl und der Fortsetzung Funny Lady (Elerbert Ross, 1975), verkörpert von Omar Sharif, ist ein Spieler und Gelegenheitsgangster, der seine Partnerin beständig in Nöte bringt. Norman Maine, Mr. Esther Blodgett / Vicki Lester in A Star Is Born, 1937 dargestellt von Fredric March und 1954 von James Mason, ist selbst ein Star, befindet sich aber im Abstieg. Mit seinen selbstzerstörerischen Impulsen gefährdet er ebenfalls seine Partnerin. Dasselbe gilt für John Norman Howard, den von Kris Kristofferson dargestellten Mr. Esther Hoffman in A Star Is Born von 1976. Da finden sich stets zwei, die nicht zusammenpassen. Vielleicht hat die Unmöglichkeit des privaten Glücks aber auch ihre Notwendigkeit. Was, wenn die Grenz- und Gesetzesverletzungen die Performance der Grenzüberschreitung der weiblichen Stars vervollständigen? Wenn da nicht eine Logik der Bestrafung am Werk ist, sondern eine Logik des delegierten Bestraftwerdens? Das Scheitern der Männer wäre demnach die ausgelagerte und im Partner ausagierte Angst der weiblichen Performerinnen vor der Sanktion für ihre Grenzüberschreitungen. Oder anders gesagt: Die Männer scheitern nicht an ihren Frauen, sondern für sie. Eine Tendenz, sich mit problematischen Männern zu liieren, hat auch Jennifer Lopez. Von ihrem damaligen Freund, dem Rapper Sean Combs alias Puff Daddy, trennte sie sich, als dieser wegen illegalen Waffenbesitzes vor Gericht stand. Mit Filmrollen hat das nicht viel zu tun. Aus der Sicht der Fans / Konsumenten allerdings ist auch das Privatleben der Stars Teil ihrer Performance.

Bei Streisand fällt die Rolle, dem Star privates Unglück zuzutragen, nicht zuletzt dem Publikum zu. Die Häme des Barbra-phoben «gossip» gleicht das weit gehende Ausbleiben tatsächlicher Unglücksmeldungen aus. Soweit Barbraphobia nicht ohnehin eine antisemitisch gefärbte Regung ist - eine verschobene allerdings, die nicht so sehr Streisand als Jüdin gilt als vielmehr der Könnerschaft, mit der sie die ethnische Markierung ihres Startums unauffällig werden lässt -, ist die Abneigung von Teilen des Publikums gegen Streisand ebenfalls eine Produktion des Stars. Mit ihrem Erschrecken über die Grenzüberschreitungen des Stars machen sich Barbraphobe zum integralen Bestandteil von Barbras Performance. Denn irgendjemand muss dem Star schliesslich zeigen, wo die Grenzen liegen. Wie sonst könnte man nach ihrer Überschreitung auf sie zurückblicken?