Jeder, der die filmische Zeit, das filmische Jetzt und seine Entwicklung in der Zeit, das Werden und Vergehen, diskutieren will, kann bestätigen, was Augustin in den Confessiones schreibt: daß er genau wisse, was Zeit sei, solange er nicht darüber nachdenke. Wenn er aber genau denken und sagen wolle, was Zeit wirklich sei, dann wisse er sich nicht mehr zu helfen.

Sicher ist nur, daß die Gegenwart im Leben wie im Film nicht eine ideelle Linie ist, welche die Vergangenheit von der Zukunft trennt. Die Philosophen der Zeit haben von einem »Zeit-Sattel« gesprochen, von »Übergang «, von »Da-Sein«1. Positivistische amerikanische Philosophen vom Anfang des Jahrhunderts haben sie sogar in Sekunden definieren wollen und sind etwa auf die Dauer eines Atemzugs gekommen, was schon fast wieder ein bißchen poetisch ist.

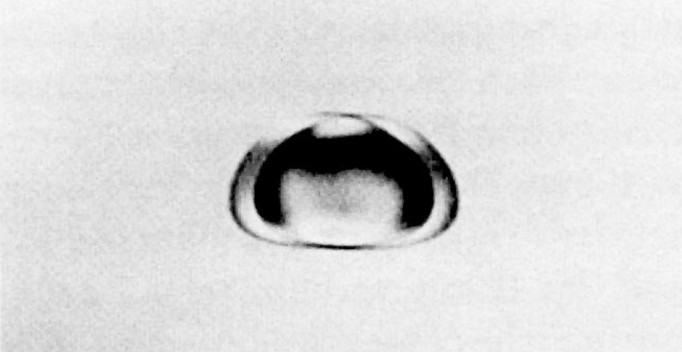

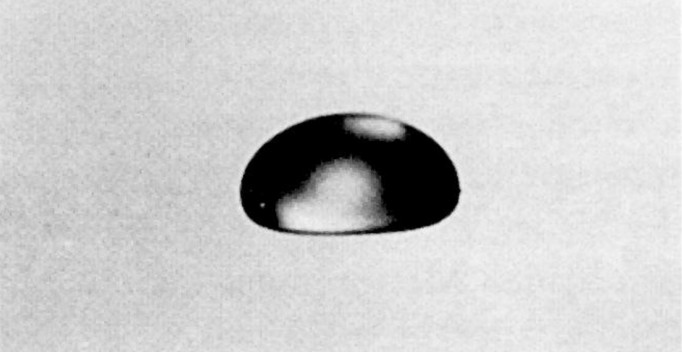

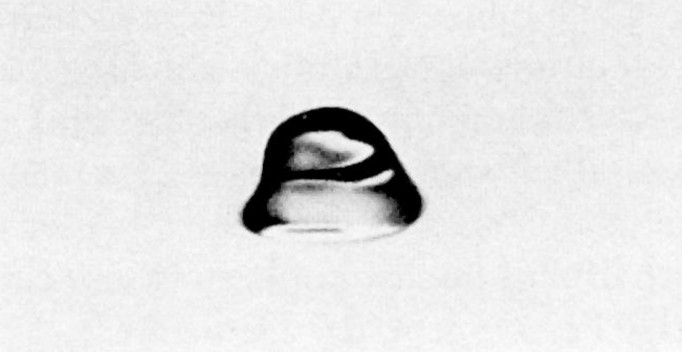

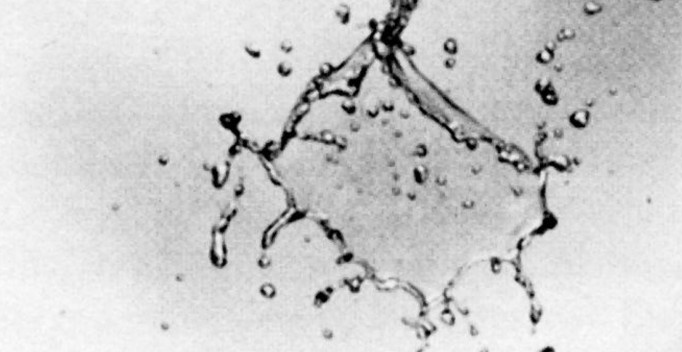

Wie die Musik entwickelt sich der Film in der Zeit: Er orchestriert seine und unsere Zeit. Ein Spielfilm dauert, um eine einfache Rechnung zu machen, hundert Minuten. Fünfzig Minuten lang ist nichts zu sehen, wir meinen bloß, wir sähen etwas während der Schwarzphasen der Projektion. In den restlichen fünfzig Minuten werden 144 000 Einzelbilder über die Lichtquelle gezogen. Die Kamera hat die Zeit 144 000mal angehalten für ein Momentbild. Das Malteserkreuz des Projektors, das den Bildstreifen ruckweise an der Projektionslampe vorbeizieht, und die Trägheit der Netzhaut, in die sich die Bilder länger, als sie projiziert werden, einbrennen, schaffen die Illusion eines Zeitkontinuums. Gäbe es nur diese technische Dauer, wären Filme uninteressant.

Die ersten Filme dauerten so lange wie die Aktionen, die sie aufzeichneten. Der Zug, der im Bahnhof von La Ciotat einfährt, braucht im Film so lang, wie er in Wirklichkeit brauchte. Wir sehen ihn ungefähr – der Operateur drehte die Kurbel seiner Kamera ebenso wenig regelmäßig wie der Projektionist – in der Realzeit. Die Erzählzeit entspricht der erzählten Zeit. Dennoch setzte der Film schon damals mental – ein ungenaues, vorläufiges Wort – mehr Zeit in Bewegung, und er tut es heute in noch viel stärkerem Maße: etwa weil wir wissen, daß die Frau im hellen Kleid Lumières Frau war und das Kind seine älteste Tochter. Uns sind auch Schilderungen der ersten Vorführung im indischen Salon des »Grand Café« am Boulevard des Capucines bekannt. Wir kennen andere Streifen der Lumière-Operateure, und haben zahllose Bahnhofsszenen aus der nun über hundertjährigen Filmgeschichte gesehen. Eine unbestimmte Anzahl von persönlichen und kulturellen Erinnerungen drängt in die kurze Dauer eines »nichtssagenden« Films hinein.

Walter Benjamins Beobachtungen und Folgerungen über das »Hier und Jetzt«, den »Ausstellungswert« und den »Kultwert«, über die fehlende »Aura« bei Photographie und Film, so genau und (vor allem in politischer Hinsicht) zutreffend sie sein mögen, scheinen mir letztlich unzulänglich. Die »Aura« wird einerseits vom Zeitpunkt und vom Rahmen der Projektion erzeugt. Andererseits bringt sie das Publikum ein: Ein Film hat so viele »Gestalten« wie Zuschauerlnnen. Vielleicht weniger derjenige Film, der mit Hilfe von Klischees die x-te Variante einer normalen Geschichte in einer normalen Welt nacherzählt, dafür aber ein moderner, der mit jedem Bild die Innerlichkeit, die Erinnerung, die Erfahrung, die Phantasie, die Wünsche seiner ZuschauerInnen in Bewegung setzt. Benjamin ist diese Agitation nicht geheuer. In ihr erkennt er vorwiegend das propagandistische Potential: Der Film nimmt die ZuschauerInnen in seine Gewalt, beschneidet ihre Freiheit.

In seinem Cinéma 1 / Cinéma 2 – L'Image-mouvement / L'Image-temps2 schlägt Gilles Deleuze eine Teilung der bisherigen Filmgeschichte in ein Altes und ein Neues Testament vor. Das Neue interessiert im Zusammenhang mit den Zeitdimensionen natürlich mehr, dasjenige, das auf die »Krise des Aktions-Bildes« (Deleuze) folgte und das selbstredend auch schon in den Zeiten des Alten Testaments seine Propheten hatte.

Die wirkliche Zeit, nennen wir sie Dauer, im Leben wie im Film, ist der Mathematik verschlossen. Ablaufende Zeit kann man allenfalls als eine Linie darstellen, als den schon fast sprichwörtlichen »Pfeil der Zeit«, die Dauer nicht. Das Zeitmaß, schreibt Henri Bergson in »Denken und schöpferisches Werden« (»La pensee et le mouvant« )3, bezieht sich nie auf die Dauer, sondern immer aufeine bestimmte Anzahl von Momenten, von imaginären Ruhepunkten der Zeit. Wenn wir umgangssprachlich von »Dauer« sprechen, denken wir an das Maß der Dauer, nicht an die Dauer selbst. »Unsere Intelligenz trachtet nach Festigkeit«, schreibt Bergson, aber auch: »Geben wir der Bewegung ihre Beweglichkeit zurück, der Veränderung ihr Fließen, der Zeit ihre Dauer.« Die Dauer ist fortschreitende Schöpfung, ununterbrochenes Aufbrechen oder Hervorquellen von Neuem. Wenn wir Dauer als schöpferische Evolution auffassen, werden ununterbrochen neue Wirklichkeiten und Möglichkeiten geöffnet. Neben, hinter, über dem »plan d'action« existiert der »plan de rêve«, in dem sich die Vergangenheit in ihrer Totalität entfaltet. Im Rückblick, sagt Bergson in Zeit und Freiheit4, lassen sich Ereignisse aus ihrer Vorgeschichte erklären. Darin besteht die Arbeit des Historikers und des Kriminologen, zum Teil auch des Psychologen; im Vorausblick lassen sich Ereignisse nicht berechnen. Ich kann zwar sagen, ich werde morgen um die und die Tagesstunde in die Hauptstadt fahren. Aber wer werde ich morgen um die und die Tagesstunde in der Hauptstadt sein?

Bergson ist eigenartigerweise dem Film gegenüber äußerst skeptisch gewesen, hat ihn oft als Negativbeispiel seiner antideterministischen Freiheitsphilosophie angeführt. Für ihn hält der Film Momente an und setzt sie in nicht mehr beeinflußbarer Weise in Abläufe zusammen. »Man kann ihn so schnell ablaufen lassen, wie man will, er bleibt immer dasselbe.« Doch manchmal ist der Philosoph ganz nahe an der Beschreibung dessen, was dem/der ZuschauerIn im Film geschieht: Er beschwört mit suggestiver Klarheit die Chemie der aktuellen und der virtuellen Bilder, das heißt die Einwirkungen des Gedächtnisses, der Erinnerung, der ikonographischen Tradition und Konvention und des Traums – der »virtuellen Kreisläufe« – auf die sichtbaren Setzungen. Die Filmtheorie von Deleuze geht mit gutem Grund von Bergson aus; im Wesentlichen besteht sie aus Bergson-Kommentaren.

Film ist deshalb interessant, weil er »laufend« mit der Erinnerung, der kollektiven und der individuellen (seines Autors), arbeitet und zugleich seine eigene Erinnerung schafft. Jedes vorgebrachte Element ist einen Augenblick lang aktuell und von diesem Moment an virtuelle Potenz. Als Zuschauer und Zuhörer bin ich rundherum, innerlich und äußerlich, beschäftigt, indem ich alles Aktuelle auflade mit allem, was ich ins Kino mitbringe, und allem, was der Film selber, der »Text«, zum Verständnis, zum Erleiden oder zum Genuß dieser Gegenwart bereitgestellt hat. Ich halte mich im »Zeitkristall« auf. Und meine Nachbarin auch. Ihr »Zeitkristall« wird anders beschaffen sein als der meinige, weil sie anderes aus dem virtuellen Fundus aktualisiert. Jede/r macht im Kino seinen oder ihren eigenen Film, sagt man. Jedes Filmbild zieht auch Gefühle, Gedanken und Vorstellungen an, die der Autor nicht explizit ausführt, die aber implizit vorhanden sind.

Bergson (1934) und Benjamin (1936) fürchteten im aufkommenden politischen Totalitarismus den Totalitarismus des Mediums. Diesen hat Andrej Tarkowskij in Die versiegelte Zeit5 bei Eisenstein analysiert und scharf verurteilt: »Eisensteins Denken ist despotisch. Es nimmt einem die >Luft<, jenes Unaussprechliche, das möglicherweise die bestechendste Eigenart der Kunst als solcher ist — das, was es dem Zuschauer ermöglicht, einen Film auf sich selber zu beziehen. Ich möchte Filme machen, die keine rhetorischen, propagandistisehen Reden vorstellen, sondern zutiefst intim erlebt werden können. [...] Möge jeder, der dies wünscht, sich meine Filme wie einen Spiegel anschauen, in dem er sich selbst erblickt.«

Deleuze setzt das »Ende der Zeit der Großinquisitoren« (Tarkowskij) nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa an. Vor dieser Phase des Aufbruchs ins Unbekannte, die auch eine Phase der aufmerksamen Begegnung des Mediums mit sich selbst ist, hatten es vor allem der amerikanische Film und in einer gewissen Weise auch der sowjetische geschafft, weltweit »verständlich« zu sein. Mit Genres und ihrer Rhetorik und Grammatik war es Hollywood gelungen, die Welt zum Dorf zu machen. Das amerikanische Kino ist im großen und ganzen bei der erzählerisch geordneten Notation von Aktionen, bei der »Evidenz« und der damit verbundenen Reduktion der Konnotationen geblieben. Der europäische Nachkriegsfilm hingegen hat seine Chance in der Abweichung von den amerikanischen Konventionen gesucht, in den »Fehlern« (bezüglich einer geltenden Grammatik und eingeübten Rhetorik). Genau in den Abweichungen von der Konvention, die letztlich eine romanhafte oder theatralische ist, in den Ritzen produzierte der europäische Film Sinn, aktivierte er die »Innerlichkeit« und die Erinnerung, das Bewußtsein seines Publikums.

Amerikanisches Kino oder europäischer Film, eines muß hier wenigstens en passant angetönt werden: Es ist anzunehmen, daß Europäer in amerikanischen Filmen, Amerikaner in europäischen, und erst recht Bewohnerlnnen anderer Kontinente in europäischen oder in dominanten amerikanischen, verschiedene virtuelle Bedeutungen, Erinnerungen, Prägungen aktivieren und in ihr Filmerlebnis investieren. Die Differenzen des Filmerlebens in verschiedenen Kulturzusammenhängen sind kaum erforscht, aber es würde sich lohnen, solange es solche Differenzen noch gibt.

Das »Aktions-Bild«, das Bild, das sich eng an eine Handlung hält, ist Deleuze zufolge nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Krise gekommen, doch natürlich ist es nicht verschwunden, dieses Bild, das nur ein indirektes Erlebnis der Zeit generiert: mittels der Sukzession, des Vorher und des Nachher der Bewegungen in einer möglichst »unsichtbaren« Montage. Das »Zeit-Bild«, sagt Deleuze, befreit die Zeit aus ihrer Abhängigkeit von der Bewegung. Die Krise des Aktions-Bildes führte zum optisch-akustischen Bild, das den Zuschauern die Freiheit, zu sehen, zu hören, sich zu erinnern, zu träumen, zurückgibt. Die Bilder werden anders getrennt und verkettet als im klassischen Film. Sie setzen ihre Bedeutung nicht mehr despotisch durch, sondern bieten sich den Lektüren an.

Der italienische Neorealismus leitete den Zerfall der alten Ordnung ein. Roberto Rossellini (Roma, città aperta, 1945; Paisà, 1946) und Luchino Visconti zerlegten die sichtbare Wirklichkeit in einzelne Schichten und Aspekte. Es gelang ihnen, den Eindruck des »ersten Mals« zu erwecken, das, was man auch schon den »fremden Blick« genannt hat. Das Auge, die Kamera wird zu einem Instrument der Erkenntnis, und nicht des Wiedererkennens. Nicht nur einmal hat Visconti diesen »fremden Blick« in seinen Filmen thematisiert, unvergeßlich am Beginn von Rocco e i suoi fratelli (1960), wenn die kalabresische Familie nachts in Mailand ankommt. Die action ist minimal, kaum gezeichnet. Was zählt, ist der sinnliche Bezug. Das »erste Mal«: Visconti erfindet dafür auch noch das suggestive poetische Inbild, den Schnee, der über Nacht fällt.

Der Neorealismus fürchtet die »tote Zeit« nicht, im Vertrauen darauf, daß sie sich füllt: durch eine genauere Beobachtung, vor allem aber durch das Erwachen der virtuellen Bilder und Gefühle in den Tiefen der ZuschauerInnen. Die Anfangssequenz von Rocco entwickelt einen ungeheuren Sog, gerade weil sie mehr und anderes zeigt, als – für den Fortgang der Handlung und der Dialoge – »interessiert«. Das optisch-akustische Bild kann Kontakt aufnehmen mit dem »Erinnerungsbild«, was unter Umständen heißen kann: das Reale mit dem Imaginären, das Objektive mit dem Subjektiven, das Physische mit dem Psychischen.

Es ist kein Zufall, daß Andre Bazin zuerst vom italienischen Neorealismus zu einer freieren, »unrhetorischen« Auslegung von Filmen angeregt worden ist, und daß seine Schüler – Chabrol, Rivette, Rohmer, Godard, Truffaut – dem Andrang der virtuellen Vorstellungen, zuerst schreibend, dann selber filmend, nachgegeben haben.

Daß virtuelle Bilder, Erinnerung und Erinnerungsbilder natürlich nicht samt und sonders aus dem Alltag, der Biographie, der sogenannten Lebenserfahrung ins Zeit-Bild drängen, muß wohl nicht speziell herausgehoben werden. Die Aktualität eines Filmbildes zieht wie ein Magnet auch andere Filmbilder und -töne an. Wie diese produktive Arbeit sich abspielte oder abspielt, sich abspielen könnte, davon gehen Jean-Luc Godards Einführung in eine wahre Geschichte des Kinos6 und seine Filmessayreihe Histoire(s) du Cinéma bis jetzt die anschaulichste Fassung.

Das aktuelle Filmbild bietet sozusagen Angriffsflächen, mehr noch: Anziehungskräfte für die vom Film »geweckten« virtuellen Bilder. Wir sehen durch die Bilder hindurch auf Erfahrungen, Wissen, auf unsere Innerlichkeit, zu welcher die vorangegangenen Bilder und Töne des laufenden Films ebenfalls schongehören. Denn ein Film, jeder Film, schafft fortlaufend seine eigene Erinnerung.

Deleuze spricht von Zeitkristallen. Hier ist von Magneten und Magnetfeldern die Rede gewesen. Sprachlich und damit vorstellungsmäßig irritieren mich Deleuzes »reine Zeitkristalle«. Der Ausdruck läßt einen dynamischen Prozeß kulminieren und führt zudem eine Meisterkatogerie filmischer Momente ein, deren Kriterien notgedrungen und per definitionem nur subjektiv sein können.

Kristallisationen sind das Gesetz des Films, manchmal meint man, den Anziehungen und Spiegelungen Phase um Phase beiwohnen zu können. Zum Beispiel im Nebeltanz der Gymnasiasten in Federico Fellinis Amarcord (1973), etwas mehr als zwei Minuten »Chemie«. Die Gymnasiasten verkörpern ihre Phantasien. Diese sprachliche Formel ist viel zu kurz und zu spröd, denn jeder hat seine eigene Phantasie, seinen Status in der Gruppe, seinen eigenen Körper, und jeder bewegt sich anders. Zu den einzelnen Bewegungen kommt eine Choreographie, also ergibt sich auch eine gemeinsame Phantasie. Dazu gesellt sich der Nebel, wirken die Farben. Der Händler von der Meerpromenade hat zuvor den beiden Matrosen auf dem Schiffbug etwas von Norwegen und von zwei Frauen zugerufen. In einer kurzen Einstellung ist ein streunender Hund zu sehen gewesen. Der Zuschauer hat die belebte Hotelhalle in frischer Erinnerung, das Orchester, die »schönen Leute« der Stadt, die sich mit den Touristen vergnügen, aber auch den Schwachsinnigen, der auf den Baum steigt und nach einer Frau verlangt. Wen der blonde Jüngling in den Armen hält, ist leicht zu erraten. »Amarcord«bedeutet im Dialekt der italienischen Marche und Riminis »ich erinnere mich«. Im Nebeltanz der Gymnasiasten kristallisiert sich Fellinis Überzeugung, daß in jedem Lebensalter das Kind und der Mann gleichzeitigund gleichberechtigt existieren. »Was wir geworden sind, sind wir im Gedächtnis: Wir sind gleichzeitig Kindheit, Jugend, Alter und >Reife<.«7

Vergleicht man im übrigen die Nebeltanzsequenz mit dem Drehbuch, fallen einerseits die Genauigkeit der Vision und andererseits die wunderbare Effizienz, deren ein Film fähig ist, auf. Wie Visconti – etwa in der Anfangssequenz von Vaghe stelle dell'orsa (1964), die von den Konzentrationslagern bis zur Orestie ausschwingt, oder in der Picknicksequenz von Il Gattopardo (1962), ein Spätzeittableau, das alle kulturellen Erinnerungen vom Paradies und von seinem Verlust aktiviert – erreicht Fellini eine Sättigung, die sprachlich kaum – und schon gar nicht in so kurzer Zeit, wie im Film – nachzuvollziehen ist.

Die Präsenz des Films integriert, fusioniert alle Zeitdimensionen. Augustinus, um wieder auf ihn zurückzukommen, hat es in seinen Confessiones so gesagt: »Es gibt eine Gegenwart der Zukunft, eine Gegenwart der Gegenwart und eine Gegenwart der Vergangenheit.« Das ist es, was im Film immer Ereignis werden kann: diese Sättigung, die Film zu einer Analogie, zu einer Nachschöpfung der Zeit werden läßt, wie Deleuze behauptet und wofür er nicht zufällig Alain Resnais zu seinem Kronzeugen macht.

Sättigung erreicht der Film mit den verschiedensten Formen und Vorgehensweisen, unter welchen die Rückblendendramaturgie – selbst eine so ausgekochte wie jene von Joseph L. Mankiewicz – nicht einmal eine der kinematischsten ist. Kommt Sättigung nicht zustande – obwohl sie gesucht, und nicht, was manchmal auch schon versucht worden ist, vermieden werden soll –, stellt sich Langeweile ein. Die Zeit scheint einem lang und leer, leerer jedenfalls als die Zeit außerhalb des Kinos.

Ein langsamer Film, ein schneller – die Erzählzeit jagt, oder sie zieht dahin, sie schleppt gar. Wir sagen solches umgangssprachlich, und falsch ist das nicht, wie vieles Metaphorische. Wir reden in Synästhesien: Jagen wie das Raubtier, Ziehen wie ein Fluß oder Wolkenfelder, Schleppen wie der Lastenträger.

»Bewegungs-Bild« und »Zeit-Bild« sagt Gilles Deleuze; sie stellen Zeit verschieden dar, indirekt und direkt. Tendenziell dauert das »Bewegungs-Bild« weniger lang als das »Zeit-Bild«. Das »Bewegungs-Bild« hat mehr Stellenwert als Eigenwert; es hält sich an die Bewegung im Raum und interessiert sich grundsätzlich nur für sie. Die Montage stellt das Ganze her.

Die Wahl zwischen dem einen Prinzip und dem anderen stellte sich erst, als die Möglichkeiten der Montage entwickelt waren. Die ersten Filme bestehen aus fixen Einstellungen, deren Dauer vom abgefilmten Vorgang, von der Kadenz der Kurbel (und von der Länge des eingelegten Films) abhängt. David W. Griffith hat als erster das Prinzip der gleichwertigen Einstellungen aufgebrochen und eine Art »organisch-empirischer« Montage entwickelt. Seine Montage ist relativ gemächlich, das puritanische Gut-Schlecht-Schema schafft sich seine ästhetischen Formen. Griffith schneidet kürzer, wenn sich die Aktion beschleunigt, länger, wenn sie sich ausruht. Doch von Griffith stammt auch das Wort, daß selbst die Bewegung von Blättern eines Baums eine Bewegung sei: Die Kristallisationspotenz filmischer Bilder hat er zumindest erahnt.

In der Regel ist die Montage im amerikanischen Film »organisch« geblieben. Bilder halten so lange an, bis man sie erfaßt hat und bis der abgebildete Vorgang eine Antwort, ein weiteres Bewegungs-Bild, ausgelöst hat. Einzelheiten bleiben nur kurz stehen, Überblicke länger. Nicht die einzelne Einstellung schafft Sinn, sondern die Montage. In dem Masse, wie sich die Sinnvermittlung auf das Ziel einer unausweichlichen Lesart hin ausrichtet, verliert die einzelne Einstellung an Eigenwert und an Durchlässigkeit für das Virtuelle. Sie wurde im übrigen in einem Prozeß der Normierung durchschnittlich kürzer; die Anzahl der Einstellungen in einem Spielfilm von »normaler« (normierter) Spieldauer, pendelte sich zwischen 500 und 700 ein.8

Viel rabiater hat der russische Revolutionsfilm die Erzählzeit fragmentiert. Eisensteins Bronenosez Potjomkin (Panzerkreuzer Potemkin, 1925) enthält 1367 Montageeinheiten, Stachka (Streik, 1924) deren 1816. Die längste Einstellung im Panzerkreuzer dauert rund 20 Sekunden, die kürzesten dauern nur Sekundenbruchteile, gehen an die Grenze der optischen Wahrnehmungsfähigkeit. Die längste ist – logischerweise – eine Totale, ein Schwenk über die von Menschen wimmelnde Mole des Hafens von Odessa, an deren Ende der tote Matrose Watschulik liegt. Die blitzartigen Kürzestelemente des Films sind, wie man (nur) auf dem Schneidetisch feststellen kann, Einstellungsfragmente, die demVirtuellen keine Chance zur Entfaltung lassen. Die berühmteste Szene des Films, das Massaker auf der Hafentreppe von Odessa, zählt von dem Moment an, da die Reihe der Kosakenstiefel auf dem obersten Treppenabsatz erscheint, bis zu jenem, da sich der Geschützturm der »Potemkin« draußen auf offenem Meer dreht und einen Schuß abgibt, 150 Montageeinheiten: Einstellungen, Einstellungsfragmente und Zwischentitel. Die durchschnittliche Dauer der Einheiten beträgt zweieinhalb Sekunden. Die folgende Sequenz, welche die Wirkung des Schusses zeigt, treibt die Fragmentierung noch weiter: 20 Einheiten rasen in 25 Sekunden vorbei.

Eisenstein geht in seiner Theorie und in der Praxis von einer Kritik der »organisch-empirischen« Montage Griffiths aus, deren Neutralisierungseffekt er anprangert.9 Das »Einerseits« und das »Andererseits« folgten sich, schreibt er, wie die roten und die weißen Schichten einer gutdurchwachsenen Speckseite. Der Sinn, die Idee, die eine solche Montage formuliere, bestätige einen politisch inakzeptablen Status quo, einen ausweglosen manichäischen Dualismus. »Meiner Ansicht nach ist die Montage nicht ein aus aufeinanderfolgenden Stücken zusammengesetzter Gedanke, sondern ein Gedanke, der im Zusammenprall zweier unabhängiger Stücke entsteht. «Eisenstein spricht von Molekülen; auch er ist nahe an dem sprachlichen Bild der »Kristallisation«, versteht allerdings ihr Wesen anders. Der Zuschauer soll, schreibt Eisenstein, »aus sich selber herausgeführt« werden; die Montage soll ihn in die Begeisterung »zwingen«. Das meint Tarkowskij, wenn er Eisensteins »Despotismus« anprangert. Er haßt seinen reißenden, zukunftsgerichteten dramatischen Stil geradezu, das Pathos, die Unterdrückung des epischen »Es war einmal« und der lyrischen Gegenwart.10 Nicht zufällig assoziiert Tarkowskij japanische Haikus, wenn er von der poetischen Existenz des Films spricht: Einen Film ohne Montage könne er sich mühelos vorstellen, schreibt er, aber keinen, in dem der Zeitfluß nicht sichtbar werde.

In den dreißiger Jahren fiel die Montage, auch in der Sowjetunion, zurück in den gemäßigten Rhythmus der »organischen« Montage des amerikanischen Films, der stilbildend für das internationale Kino wurde, dieses Films, der – möglichst »natürlich«, möglichst »logisch« – eine Geschichte erzählt oder gar nacherzählt und der sogar die Zahl der Großaufnahmen reduziert, weil, wie Bazin schreibt, »ihre zu starke körperliche Wirkung die Montage spürbar werden ließe«. Am unauffälligsten fügen sich aus relativ naher Distanz aufgenommene Filmbilder zusammen; man nennt sie seit den dreißiger Jahren »amerikanische«. Die Schnittfolge richtet sich nach der Bewegung und nach dem Dialog, der in der Regel im Schuß-Gegenschuß-Verfahren montiert wird. Die industrielle Fertigung von Filmen – mit weitgehender Arbeitsteilung und unumstößlichen Produktionsplänen – ist nur mit der Herausbildung und der Anwendung von Konventionen möglich geworden.

Vereinzelt treten, selbst im amerikanischen Kino schon in den dreißiger und vierziger Jahren, Filme in Erscheinung, die einerseits eine individuelle Autorenschaft verraten, andererseits dem virtuellen Potential des Publikums mehr Platz einräumen. Oft umgehen sie die Konvention mit langen Einstellungen, die sich nicht völlig der Handlung unterziehen, Einstellungen mit einem Rest an nichtnarrativen Elementen, welche die virtuellen Gefühls- und Bewußtseinskreisläufe der Zuschauer ebenso aktivieren, wie sie die Story, die Aktion in den Hintergrund drängen. Zweifellos hat eine allgemeine Verunsicherung, die man auch in der Romanproduktion feststellen kann, zu den neuen Formen beigetragen.

In dieser Hinsicht sind in Amerika vor allem die persönlichen Stile von Friedrich Wilhelm Murnau, von Joseph von Sternberg und, später, von Orson Welles aufschlußreich. Welles setzt zunächst auf die Montage, unterbricht sie jedoch immer wieder mit eigentlichen Bild-Arien: Lange Sequenzeinstellungen lösen die nahtlos montierten Momentaufnahmen ab. Welles inszeniert in die Tiefe und in der Diagonale, seine Kamera fährt am Kran oder auf Schienen in den Raum. Die große, durch die Verwendung von Weitwinkelobjektiven erreichte Schärfentiefe und eine ihre Künstlichkeit unterstreichende Lichtdramaturgie machen das Bild zu einer Art Sphäre, in der die Augen der Zuschauer wandern. Nicht nur in Citizen Kane (1941) erweist sich die Welt als unbegreiflich, als »kafkaesk«.

Im europäischen Film ist es vor allem Jean Renoir, der die Komplexität der unordentlichen Wirklichkeit immer wieder mit komplexen und langen Kamerabewegungen darzustellen versuchte. Er war der erste, der das Viereck des Bildausschnitts bewußt sprengte, den »cadre« als »cache« spürbar machte. Die berühmte, von Bazin analysierte lange Einstellung in Le crime de Monsieur Lange (1936) zum Beispiel stellte die damals geltende Filmästhetik grundsätzlich in Frage. Die Kamera steht im Zentrum des Hauptschauplatzes einer als Rückblende erzählten Totschlag-Geschichte – im Hof eines Druckereibetriebs – und schwenkt dem Titelhelden nach, der auf der ersten Etage aus dem Chefbüro tritt, von rechts nach links durch die anschließende Setzerei geht (man sieht Lange durchs Fenster), über eine geschwungene Treppe in den Hof hinuntersteigt und sich anschickt, ihn zu überqueren. Anstatt nun aus dem Vorgang auszusteigen, anstatt »umzuschneiden« auf einen Gegenschuß, wie es damals nicht nur die amerikanischen, sondern die meisten europäischen Regisseure getan hätten, läßt Renoir die Kamera weiter nach links schwenken. Sie verliert Lange rechterseits und schwenkt unbeirrt weiter über die der Setzerei gegenüberliegenden Gebäudeteile – die Wäscherei, die Conciergerie, den Hofeingang – und läßt ihn schließlich von links wieder in den Bildausschnitt treten, kurz bevor dieser beim Brunnen in der Ecke des Hofes, genau unter dem Chefbüro – nach einer spiralförmigen 360-Grad-Drehung der Kamera – ankommt und den verhaßten Chef Batala erschießt.

Michelangelo Antonioni hat solche von einer kontinuierlich Raum und Zeit greifenden Kamera minuziös gestalteten Sequenzeinstellungen auf die Spitze getrieben, beispielsweise in Cronaca di un amore (1950) (Lift- und Treppenhaussequenz) und besonders grandios in der choreographisch hochkomplizierten Schlußsequenz von Professione: Reporter (1975).

Verglichen mit dem Montagekino ergibt sich ein neues Verhältnis zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit: Sie sind identisch. Das Spiel zwischen Bildinnenraum und Bildaußenraum (»champ« und »hors-champ«) wird dynamisch. Was der Cache verdeckt, ist tendenziell ebensowichtig wie das, was er freiläßt. Die Befreiung des Films aus der Rhetorik der funktionalen Aktionsmontage, die alle Autoren der französischen Nouvelle Vague, aber nicht nur sie, betrieben, räumte dem/der ZuschauerIn und seinen virtuellen Kreisläufen genügend Platz ein. Speziell in den »falschen Anschlüssen«, die Sequenzeinstellungen noch und noch provozieren (weil sich die Kamera nicht sklavisch an die Aktion heftet), werden diese Kreisläufe angezapft. Zuschauerlnnen und ZuhörerInnen arbeiten bei der Sättigung der Filmzeit mehr mit als je zuvor.

Zwischen die narrativen Einstellungen können sich – immer wieder bei Antonioni, bei dem frühen Bertolucci, bei Godard, bei Kluge, bei Straub/Huillet, bei Rocha, Angelopoulos, um nur ein paar wenige zu nennen – Projektionen des erzählenden Inneren in der Form von Außensichten schieben. Der »irrationale« Schnitt, die »autonome Einstellung« gehören weder zu der Einstellung A noch zu der Einstellung C, sondern dienen einzig und allein der Sättigung der Filmzeit. Der entscheidende Qualitätssprung ist geschehen, als das Unsichtbare seinen Platz und seinen Rang in der Filmzeit ausdrücklich bekam.

Die maximale Sättigung dieser Filmzeit ist das häufigere Ziel von »Autorenfilmen« geblieben als die Versuche der Reduktion. Ich sehe letztere vor allem in gewissen amerikanischen Real-time-Dokumentarfilmen (Frederick Wiseman, Richard Leacock) und in ethnographischen Filmen, deren Autoren alles Interesse daran haben, Projektionen aus den virtuellen Kreisläufen der Zuschauer auszuschließen. Der interessanteste Versuch, Uhr-Zeit faßbar zu machen, scheint mir La région centrale (1971) des Kanadiers Michael Snow zu sein, in dem eine unbemannte, jedoch komplex programmierte Kamera eine Steinwüste filmt. Ihre Bewegungen sind, sowenig wie die Lage der Schärfe nicht oder kaum voraussehbar. Das Verstreichen von Zeit ist das Thema, ist der Stoff dieses einzigartigen Films, der kaum einen Sog, kaum eine Tendenz zum Kristallisieren entwickelt – es sei denn eine, die gewisser Minimal music, etwa Terry Rileys Stück »ln C«, vergleichbar ist. Wenn Chantal Akerman in Jeanne Dielmann (1975) oder Toute une nuit (1983) ein Anfang unseres Jahrhunderts von deutschen naturalistischen Theaterautoren propagierter und auch praktizierter »Minutismus« – nur die vorwärtsschreitende Zeit, keine Stilisierung, keine Ideologisierung – vorgeschwebt haben sollte, was nicht auszuschließen ist, hätte sie sich ästhetisch arg getäuscht, denn gerade Bilder, die bald einmal »leergeschaut« sind, entwickeln paradoxerweise oft den stärksten Sog, was man etwa in Clemens Klopfensteins Geschichte der Nacht (1978) und Transes (1979-1981) nahezu handgreiflich erleben kann. Die Nachhallräume einfacher und lange gehaltener Bilder erweisen sich mitunter als besonders groß, unendlich weit.

Filmische Dinge sollten und können am besten filmisch verhandelt werden, sagt Jean-Luc Godard im Zusammenhang mit Histoire(s) du Cinéma. Das ganze Werk von Alain Resnais und ein Teil des Werks von Marguerite Duras machen filmisch die Filmzeit zum Thema. Schon der Dokumentarfilm über die französische Nationalbibliothek, Toute la mémoire du monde (1956), faßt das Thema in einen »Kristall«: Die Kamera schwebt und fährt durch Bücherreihen, Regale, Etagen, Fahrstühle, Korridore, entwirft das Bild eines unendlichen Gedächtnisses, eines »Hirns«. In L'année dernière à Marienbad (1960) erscheint die Erinnerung auf zwei Personen, A und X, aufgeteilt, während eine dritte Person, M, ihr Spiel organisiert. A und X bewegen sich in verschiedenen Schichten der – allenfalls nur behaupteten – Erinnerung und suchen die Kristallisation. In Hiroshima mon amour (1959) begegnen sich zwei Figuren mit ihrer je eigenen Erinnerung – an Hiroshima, an Nevers. Der Mann verweigert der Frau den Zutritt in seine Sphäre, die Frau läßt suggestiv eine Tür offen. In Muriel ou le temps d'un retour (1963) offenbart sich ebenfalls ein auf verschiedene Personen verteiltes Universalgedächtnis, während Je t'aime, je t'aime (1968) den Welt-Innenraum einer einzigen Person auffächert. In Mon oncle d'Amérique (1980) werden drei Personen aus verschiedenen Epochen zusammengeführt – Vor-Bild eines überindividuellen Kosmos, ähnlich wie in La vie est un roman (1983), in dem sich drei Weltalter in einem imaginären Schloßraum treffen. In Smoking/No Smoking (1993) wird in ironischer Form die Bergsonsche Freiheit in der Zeit gespielt, indem verschiedene Figuren – dargestellt von dem immergleichen Schauspielerpaar – die virtuellen Kraftfelder widersprüchlich aktualisieren und nichts kommt, »wie es kommen mu߫. Die in diesem Falle vielsagenden Wörtchen »ou bien« (»oder aber«) verweisen augenzwinkernd auf die Freiheit, mit den gleichen »Tatsachen« anders zu denken.

Die Filme von Alain Resnais betreiben, wie Gilles Deleuze sagt, »die Neuverkettung im Hinblick auf Ungedachtes, Unerklärbares, Unentscheidbares und Inkommensurables«. Sie sind nichts weniger als die Suggestion eines unendlich starken Magnets, des menschlichen Hirns, welches das Universum reflektiert und schließlich entweder repräsentiert oder erschafft, »Resnais erschafft auf höchst konkrete Weise ein Kino, bei dem es nur noch um eine einzige Person geht: das Denken.«11