„An diesem Ort wo sich immer ein Gesicht aufs andere reimt.“1

• Georg Christoph Lichtenberg

Schauspielen im Film bedeute wenig bis nichts tun; das wohl hartnäckigste Fehlurteil über das Kino wiegt sich in Gewißheit. Falls die Darstellerinnen und Darsteller nicht theatralisch wirken wollen, hätten sie sich, nach gängiger Meinung, einem rigorosen gestischen Minimalismus zu unterwerfen. Zumal die Gesichtsmuskulatur müsse, um nicht zwangsläufig ins Chargieren zu geraten, weitgehend stillgelegt werden. Das Kameraobjektiv hat man sich demnach wohl als eine Art Lähmungslupe vorzustellen, die den beim Homo sapiens auffallend reichbestückten mimischen Apparat nachhaltig paralysiert. Am Drehort erzielt die Großaufnahme heute eine ähnliche Wirkung wie die Teilnarkose im Operationssaal. Dabei war alles ursprünglich ganz anders gedacht. Wie der französische Filmhistoriker André Gaudreault2 nachweisen konnte, fiel in der Anfangszeit des Kinos dem close-up die ausdrückliche Aufgabe eines Emotionserregers zu. Das zeigt sich bereits beim allerersten Einsatz dieses Einstellungstypus in The Great Train Robbery (1903), wo Regisseur Edwin Porter sein Publikum mit der Nahaufnahme eines direkt in die Kamera schießenden Ganoven das Fürchten lehrte. Von der Aggressivität dieses Eingriffes scheint sich das Kino bis zum heutigen Tag nicht mehr erholt zu haben, hat es doch die Maßnahmen, die bald zu seiner Entkräftung erfunden wurden, als unverzichtbar filmisch kanonisiert.

Was aber machte diese Kadrierung denn eigentlich so beunruhigend? Das Irritierende war und ist wohl dies, daß mit der Großaufnahme abrupt ein wildfremder Mensch (und erst noch ein Schauspieler!) in jenen Intimbereich des Zuschauers vordringt, der sonst nur dessen engstem Bekanntenkreis Vorbehalten ist. Und einleuchtend weist Gaudreault denn auch nach, wie in den Jahren, die auf diesen ebenso spektakulären wie verstörenden Vorstoß in die privacy des Betrachters folgten, rastlos versucht wurde, dem Porterschen Fund die Unanständigkeit wieder auszutreiben. Dabei kam die technische Unvollkommenheit der frühen, noch lichtschwachen Objektive den Wächtern des Wohlbefindens zu Hilfe, ließen doch diese sich im Nahbereich nur schwer fokussieren, so daß bereits geringe Bewegungen der Schauspielerinnen und Schauspieler für Schärfeprobleme sorgten. Standen die Abzulichtenden aber erst einmal ruhig, kamen sie erst recht unter das Skalpell. „Wenn du lang genug vor dieser Kamera stehen bleibst“, soll John Barrymore einer Kollegin zugebrummt haben, „wird es nicht nur zeigen, was du zum Frühstück hattest, sondern auch, wer deine Vorfahren waren!“3 Nicht nur die Privatsphäre der Zuschauer galt es demnach zu schützen, auch die Aktricen und Akteure sahen sich genötigt, Versteck zu spielen. Zur beliebtesten Camouflage avancierte bald jene Kopfhaltung, die ich den ‚entleerten Blick’ nennen möchte. Der Schauspieler richtet dafür den Blick im Halbprohl leicht nach unten ins Nichts. Die Gesichtszüge sind möglichst entspannt, betont unaggressiv, ja auf ostentative Weise schutzlos der fremden Schaulust ausgesetzt. Damit ist der Schein gewahrt, und zugleich wird der Nahaufnahme ihr Stachel genommen. (Das sah auch der clevere Lew Kuleschow so und erklärte die dergestalt Gelähmten umgehend zu Stafettenläufern seiner Montagetheorie.4)

Eine zweite Ursache für den eigentlich erstaunlichen Erfolg dieser Gesichtserstarrung sei hier nur angedeutet. Damit ein Gesicht auf der Leinwand die Wirkung einer intimen Nähe erreichen kann, muß es paradoxerweise bis zur Überlebensgroße aufgeblasen werden. Zwangsläufig stößt das close-up dadurch in ein Abbildformat vor, das traditionellerweise mit der Verehrung von Göttern und Alleinherrschern verbunden ist. (In der Verquickung von Nähe und Entrückung liegt eindeutig die Hauptursache für das Faszinosum jener Einstellungsgröße.) Schauen wir nun geschichtliche Beispiele derartiger Großporträts an, so zeigt sich, daß die extreme Vereinfachung, ja Abstrahierung der Gesichtszüge diesem Überformat inhärent zu sein scheint. Ob wir nun das erstarrte Gesicht des Kaisers Konstantin nehmen, das einst im alten Rom seine zwölf Meter hohe Kolossalstatue krönte, oder versuchen, den Standbildern eines Mao Tse-tung oder Kim II Sung in die monumentale Visage zu schauen, wir werden jedesmal feststellen können, daß die Überdimensionierung nicht genützt wird, das Porträt charakteristischer oder detailreicher zu gestalten, sondern im Gegenteil um die Gesichter vollkommen zu entleeren.

„Schon damals erreichte ich es,

daß ich beliebig den zerstreuten Blick bekam, den Sie so oft gelobt haben.“5

- Choderlos de Laclos

Daß das abrupte Vordringen eines Fremden in die Privatsphäre eines anderen tatsächlich die wahre Triebfeder hinter der Stillegung der Gesichtszüge war und nicht irgendein filmisches ‚Zusichkommen‘, dürfte allerdings nur mit einem Vorgriff auf die bildnerische Vorgeschichte des Kinos zu beweisen sein. Einige Jahrhunderte vorher sah sich die Porträtmalerei ja bereits mit dem gleichen Problem konfrontiert und fand vorerst Lösungen, die denen des Kinos aufs Haar glichen. Die ersten realistischen Porträts, wie wir sie etwa von Jan van Eyck seit den dreißiger Jahren des 15. Jahrhunderts kennen, zeigen meist ebenfalls jene typischen Merkmale eines ‚entleerten Blicks’. Auch dort steuert das Halbprofil die Augen des Dargestellten leicht gesenkt am Rahmen entlang ins Nichts, in jenes hors champ-Nirwana, das, wie beim frühen Film, bereits im Bild selbst anfängt, indem der Porträtierte, vor eine monochrome Wand gestellt, in die Ortlosigkeit verwiesen wird.6 Wie im Film ist das Publikmachen der intimen ‚Landschaft’ einer Physiognomie auch in der Malerei begleitet von einer merkwürdigen Lähmung sämtlicher Gesichtszüge. Daß dies nicht auf das Konto technischer Unbeholfenheit geht, zeigt etwa der Vergleich zwischen van Eycks schonungslos realistischer Porträtskizze des Kardinals Albergad und seiner weitaus abstrakter gemalten, in den Charakterzügen deutlich reduzierten Endfassung, die offensichtlich die Funktion hat, eine sonst als allzu aufdringlich empfundene Nähe des Porträtierten durch malerische Gegenstrategien ein Stück weit wieder aufzuheben. So entsteht, was auch dem zur Konvention erstarrten Filmblick innewohnt: die dialektische Spannung einer sich dennoch entziehenden Annäherung. Doch auch van Eycks bemerkenswerte Experimente mit der ‚Nahaufnahme‘ hatten ihre historischen Voraussetzungen. Diese ebenso exhibitionistischen wie datengeschützten Aushängeschilder des Bürgertums waren - wie so oft - in ihren Mitteln der vorgeordneten Klasse, dem Adel, abgeguckt. In der erotischen Hausordnung am Hofe gab es nämlich eine Körperhaltung für die Damen, die unseren anscheinend so unverwechselbar filmischen Spielgestus für die äußerst ritualisierte Begegnung der Geschlechter bereits zur Konvention machte. An einer Illustration im Stundenbuch des Herzogs de Berry7 ist die Technik an einer Greta Garbo des Mittelalters genau zu studieren. Denn hier, in den Lustgärten der „hohen minne“, schlug die eigentliche Geburtsstunde des ach so filmischen Blicks. In einer Gruppe von Adligen fällt eine Frau auf, die, obwohl in eine Konversation verwickelt, ihren Blick schräg abgewendet ins Nichts wirft. Sie wird dabei aus nächster Nähe von einem deutlich einfacher gekleideten Mann sehnsüchtig beobachtet. Tatsächlich erfüllt ihre angebliche Gedankenverlorenheit nur den Zweck, jenem seine Anbetungsarbeit möglichst nicht zu behindern. Alles andere als geistig abwesend, ist die Frau in einer sozialen Performance aktiv, die darauf abzielt, sich bewußt einem fremden Blick preiszugeben, ja, diesen, der sonst in seiner gaffenden Aufdringlichkeit äußerst unanständig wäre, durch die leicht abgewendete Pose erst eigentlich gesellschaftsfähig zu machen. Aber es ist eine Preisgabe mit Schutzfaktor 10, denn die Schöne hat zu ihrer platonischen Hingabe abgründige Distanz aufgetragen. Die intime Nähe zum Beschauer schließt eine (zumal in der Praxis des „minnedienstes“ für den sozial niedriggestellten Liebhaber) unüberbrückbare Entfernung mit ein. Es dürfte nicht schwerfallen, in dieser visuellen Sublimationstechnik das Verhältnis zwischen Kinogänger und der sich in größter Nähe absentierenden Leinwandheldin wiederzuerkennen. Wobei sofort angemerkt werden muß, daß dank Valentinos kurzem, aber kühnem Wirken diese Pose des hemmungslosen Sich-anstarren-Lassens früh auch für die männlichen Stars fruchtbar gemacht wurde.

Als erster hat wohl David Wark Griffith diesen double bind des leeren Blicks für die filmische Rhetorik zu knüpfen gewußt. In seinem Birth of a Nation (1915) ist in einer kleinen, aber denkwürdigen Episode die Verbindung des absentierten Blicks mit dem erstarrten des nahgerückten Betrachters aus- choreographiert; es ist jene zwischen der von Lillian Gish gespielten Elsie Stoneman und einer Schildwache. Dem Augenschein nach handelt es sich dabei ‚bloߑ um eine filmische Selbstreflexion auf das damals aufkommende Phänomen des stargaffers. Das Tête-à-tête stellt sich aber in dem Moment als janusgesichtig heraus, wo wir es neben die Minneköpfchen auf unserem mittelalterlichen Brevierbildnis halten. Auch Lillian Gish gibt sich dem Blick eines Niederen preis, eines Komparsen, der hier erst noch sinnigerweise einen Wachtposten mimt. Und man kann die Professionalität der Gish uneingeschränkt bewundern, so wie sie die Spielachse ihres halb abgewendeten, halb gesenkten Kopfes exakt danach ausrichtet, daß sie zwei erstarrte Gaffer gleichzeitig bedienen kann: den Soldaten und den Kinogänger. Man kann das bewundern, sage ich, und dennoch feststellen, daß ihre aristokratische Ahnin das identische Kunststück bereits auf einer mittelalterlichen Miniatur vollbrachte.

So bravourös die Strategie, so simpel ist, einmal erkannt, ihre Herstellung. Denn das angeblich Rätselhafte dieses Blicks entsteht nicht in ihrer Produktion, sondern einzig und allein in ihrer Wahrnehmung. Es ist ein Geheimnis von der Sorte, die jedem Zimmer anheimfällt, das lange genug verschlossen bleibt. Genauso mausert sich die ausdruckslose Gesichtslandschaft im Kopf des Betrachters zur Oase seelischer Erfülltheit. Und das obwohl (oder gerade weil) der Schauspieler dabei nichts empfinden muß, sondern gelassen etwa auf zehn zählt.8 Diese etwas kuriose Strategie, Bereicherung durch Entleerung zu erzielen (und als solche feiert sie im heutigen Film Urständ), hat Erwin Panofsky bezeichnenderweise schon bei jenen Porträts des Jan van Eyck feststellen können: „Gerade diese Abwesenheit - oder besser Verborgenheit - von bestimmbaren Eigenschaften, [verleiht] ihnen eine besondere Tiefe, eine Tiefe, welche wir gleichzeitig versucht und entmutigt sind zu erforschen. Wir stehen nicht so sehr vor der rein äußeren Erscheinung eines Wesens, als vielmehr vor seinem innersten Ich.“9 Der Panofskysche Befund könnte mit gleichem Recht in seinem einflußreichen Aufsatz Style and Medium in the Motion Pictures (1934, rev. 1947) auftauchen, wo er dieses Phänomen merkwürdigerweise als etwas typisch Filmisches beschreibt.10 Da muß es auch mir mal erlaubt sein, die Historie auf den Kopf zu stellen und das bekannte van Eycksche Doppelporträt des Ehepaars Arnolfini als ein Sinnbild für filmisches Agieren umzuinterpretieren: In unmittelbarster Nähe voneinander schauen zwei Jungvermählte ins Nichts. Ihre ausdrucksentleerten Gesichter mögen zunächst über die Zerreißfähigkeit ihrer zarten Bande wenig Verheißungsvolles aussagen, bis man, dank eines Konvexspiegels im Hintergrund (der einem Kameraobjektiv zum Verwechseln ähnlich sieht) entdeckt, daß die beiden Porträtierten diese Haltung der intimisierten Unnahbarkeit’ nicht für sich, sondern unsertwegen einnehmen, genaugenommen zwei im Weitwinkelobjektiv des Spiegels erkennbaren Beobachtern zuliebe. Sie geben sich also mit ihrem merkwürdigen Auftritt fremden Blicken preis, just indem sie sich absentieren! Die Nähe, so stellt sich heraus, ist eines unserer besten Verstecke; an der Frontlinie des Sozialen sind die Schützengräben funktionsgerecht am tiefsten.

„Aus ruhenden Gesichtern läßt sich wenig oder nichts urteilen.“11 - Georg Christoph Lichtenberg

Es kann mit Recht behauptet werden, daß der bald jede andere Darstellungstechnik im Kino verdrängende Stil des,Nichtagierens* nur die letzte Stufe eines im späten Mittelalter anhebenden Prozesses gesellschaftlicher Körperdisziplinierung darstellt.12 Einige in die Fußstapfen Nobert Elias’ getretene Forscher haben denn auch nachweisen können, daß das, was zunächst nur als Rollenspiel einer äußerst isolierten Schicht gedacht war, gegen Ende des 16. Jahrhunderts zu einer öffentlichen Panzerung der Persönlichkeitsstruktur auch des Bürgertums geriet. Ziel dabei war es, den ihren Gefühlshaushalt noch weitgehend ungehemmt zur Schau stellenden Subjekten die freie emotionelle Äußerung nachhaltig zu vermiesen. Unzählige Benimmbücher lieferten dafür die Schnüre zum Korsett. So entstand ein wahres Heer von gestrengen Selbstkontrolleuren, die ihre Leidenschaften, wenn schon nicht völlig über Bord werfen, so doch derart verinnerlichen konnten, daß diese black box der Gefühle ihnen bald sogar selbst wie ein „dunkler Kontinent“13 vorkam, von dem sie immer weniger wußten und (zunächst) auch nichts mehr wissen wollten. Als prominentestes Opfer resignierte die Kopfmuskulatur unter der gestischen Zucht, und so verwundert es nicht, daß, wie eine neuere Studie über den historischen Wandel der Gesichtsmimik belegen konnte, die Veränderungen in der Physiognomie der Menschen sich zu „einer Geschichte der Ausdruckskontrolle“14 zusammensetzen lassen. Wo die Maler, dem Anstand zum Trotz, dennoch der Verlockung nicht widerstanden, den mimischen Apparat zur Abwechslung auch mal in Aktion festzuhalten, erlebte die Karikatur ihre Geburtsstunde. Als dessen Erfinder gilt nach wie vor Annibale Carracci, obwohl bereits die Manieristen die aktive Gesichtsmuskulatur als eine Quelle der Häßlichkeit entdeckt hatten und der eigentliche Zeugvater Leonardo war. Dessen Anweisungen folgte denn auch Carracci, als er aus seiner Malstube und den Stadtpalästen seiner Brotherren heraus auf die Straße ging, um, mit einem Skizzenbuch bewaffnet, sich unter das einfache Volk zu mischen. Denn nur jene Leute bekundeten noch keinerlei Mühe mit ihrem Gesichtsausdruck. In Leonardos einflußreichem Trattato della Pittura figuriert die rasche, auf Alltagssituationen unmittelbar reagierende Skizze als ideale Übung, um das natürliche, sprich unposierte Mienenspiel zu studieren. Damit kam eine klare Gegenstrategie zu der auf soziales décorum abzielenden Ausdruckskontrolle ins Spiel, denn für Leonardo war die menschliche Gestalt dann „am bewundernswertesten, wenn seine Handlungen am klarsten die Leidenschaften, die es lenken, ausdrücken“15, und umgehend skizziert er das Beispiel einer figura irata, eines wütenden Menschen, „seine Haare hochgeworfen, seine Augenbrauen gesenkt und runzelnd, seine Zähne zusammengepreßt und die beiden Mundecken grimmig heruntergezogen, sein Nacken geschwollen, und voll von Furchen.“16

Noch in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als die öffentliche Körperdisziplinierung nahezu unangefochten ihre Siege feierte, wagte der Hofmaler des Sonnenkönigs Charles Le Brun in der Académie Royale de Peinture, in der Höhle des Löwens also, eine schon gefährlich nach Subversion riechende Grundsatzbemerkung, als er - damit ausdrücklich ein fundamentales Ausdrucksgesetz der Leidenschaft formulierend - festhielt, daß „der Muskel, der sich am meisten bewegt, [auch] am meisten Geist empfängt“17. Für seine Praxis als Frankreichs Premier Peintre manövrierte er sich mit dieser Erkenntnis, die die Regeln des höfischen Anstands geradezu verhöhnt, in eine paradoxe Situation, die er allerdings mit noblem Anstand zu lösen wußte: Er differenzierte klassenbewußt. Je tiefer eine Person auf der sozialen Leiter rangierte, um so hemmungsloser durfte sie sich dem natürlichen Ausdruck ihrer Leidenschaften hingeben. So schreien, leiden, hassen und weinen auf einem Schlachtgemälde Le Bruns die einfachen Soldaten um so heftiger, als mit steigender Rangordnung die Gefühle ihrer Vorgesetzten dezenter werden, bis sie sich beim König selbst in einer vollkommenen emotionalen Unberührtheit in ein heldisches Nichts auflösen - ein Bild der Wirklichkeit, dem nicht mal nachgesagt werden kann, unrealistisch zu sein.18 Bereits Leonardo hatte in seine Methode der Passionenforschung eine soziale Kontrolle eingebaut, als er verlangte, daß „die Bewegungen der Menschen dergestalt sein müssen, daß damit ihre Würde oder ihre Verächtlichkeit vermittelt werden“19. Um den Preis der Achtung blieben den niedrigen Ständen für lange Zeit die freie Verfügung über ihren Ausdrucksapparat erhalten. Erst viel später würden auch sie, und (wie wir noch sehen werden) nicht zuletzt durch das Kino, in die Hegemonialgewalt muskellähmender Wohlanständigkeit miteingebunden. Robert Muchambled spricht in dieser Beziehung sogar von der „Erfindung des modernen Menschen“ und beschreibt diesen Prozeß der „Erzeugung einer grundsätzlich neuen psychischen Ökonomie“ als „Schauspiel, [das] mehr oder weniger durchgreifend, je nach betroffenen Gruppen und Zeitabschnitten [...] den unmittelbaren Ausdruck der Leidenschaften“20 zurückdrängte. Bewegungslosigkeit auch auf der Bühne wurde zum Wahrzeichen eines gehobenen gesellschaftlichen Status. Der gute Goethe brachte es auf die einfache Faustregel, „daß Personen, die eine größere Rolle spielen, auf der Bühne unbewegter sein müssen als Nebenfiguren“21. Und genau die Besetzungsfrage machte die Dressur auch für das aufstrebende Bürgertum attraktiv.

„Schließlich gab ich ihm,

was die Modernen Ausdruck nennen und ich heute als Grimasse bezeichne.“22

-Jacques Louis David

Die Gefühlskorsettierung des modernen Menschen führte allerdings nicht schnurstracks ins Zombieland. Die Aristokraten, die uns dorthin vorangingen, kappten zunächst nur den Verbindungsfaden zwischen Emotion und Gestik. Ein gerissener Trick, denn so konnten sie nach wie vor groß agieren, ohne dabei aber länger fühlen zu müssen, was sie zeigten, und (selbstredend) ohne zu zeigen, was sie fühlten. Dem ehrbaren Bürger stach dieses Adelstheater als derart verlogen ins Auge, daß er schwor, lieber kurzerhand die gesamte Gestik bei sich selbst lahmzulegen, als derart unverschämt zu ‚lügen’. Doch schließlich war man Geschäftsmann und kein Säulenheiliger. Ein bißchen Schmieröl mußte also schon sein. Mit der Zeit schaffte es das unternehmerische Völkchen, die Leiber trotzdem so feste zu verschließen, daß sie gar zu Brutstätten ganzer, schlecht gelüfteter Gefühlskulturen wurden. Die Klage der Künstler, wahrhaftige Beispiele, an denen sich die Gestik und die Mimik der Emotionen studieren ließen, fehlten nicht nur am Hofe, sondern immer mehr auch im bürgerlichen Milieu, ist ein Dauerthema in den Malschulen des 18. Jahrhunderts.23 Da greift im Jahr 1759 ein Kunstfreund zur Selbsthilfe und stiftet einen jährlichen Preis für das ausdrucksvollste Porträt. Die Sache war, wenn sie sich auch als Institution erstaunliche zweihundert Jahre an der Pariser Akademie hat halten können, von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Der Preisstifter, ein gewisser Comte de Caylus, orientierte sich zwar am subversiven Malerfürsten Le Brun, aber ausgerechnet an jenen Teilen seiner Methode, wo er die Stilllegung der Gesichtsmuskulatur behandelt. Bereits das erste Preisausschreiben stellte als Aufgabe, am Modell eines sittsam-sanften Mädchens den Ausdruck der Bewunderung darzustellen, den Le Brun notabene als „die gemäßigste aller Leidenschaften“ definierte, „bei dem das Gesicht in all seinen Zügen sehr wenig Änderung erfährt“24. Kein Wunder, scheiterten die aufgebotenen Studenten kläglich. Das Wissen um die Leidenschaften war zu „einer Wissenschaft des Unsichtbaren“25 geworden und auf dem besten Weg, sich im Werweißen zu verlieren.

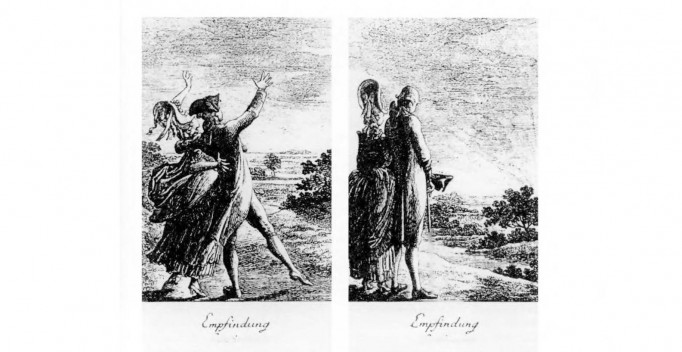

Vielleicht nicht ganz zufällig wurde just zur gleichen Zeit das ebenfalls unsichtbare Nervensystem entdeckt.26 Es erbrachte den Beweis, daß die äußere Leere partout inneren Reichtum barg. Eine neue Ära der Interpretation brach an. „Was nehme ich wahr?“ sinnierte der immerzu neugierige Diderot. „Formen. Und was noch? Formen. Den Inhalt kenne ich nicht. Unter Schatten wandeln wir als Schatten für die anderen und für uns selbst.“27 Der actus interruptus zwischen Regung und Muskulatur wurde zur Zeugungsstunde der Psychologie. Das Rätselraten über das außer Sichtweite geratene Gefühlsleben mauserte sich zur Wissenschaft. Daran änderte erstaunlicherweise auch die Mode der Empfindsamkeit wenig, die die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts durchschauderte. Dem ersten großen Gefühlsschwärmer Samuel Richardson, der mit seinen Romanen über bedrängte Jungfrauen den Schutzwall vor den Tränenbächen lostrat, hielt bereits Kollege Henry Fielding entgegen, daß unter den gegebenen Umständen nur das Unerwartete, jene Überraschungen im Leben, auf die niemand sich vorbereiten kann, die Ausdrucksmasken vom Gesicht reißen könne: „Die plötzliche und heftige Erregung des Blutes, die die Folge von solchen Überraschungen ist, bewirkt häufig eine derartige Veränderung im Gesichtsausdruck, daß der Mensch genötigt ist, gegen sich selbst Zeugnis abzulegen.“28 Wer die Erzeugnisse jenes Zeitalters des salonfähigen Gemüts genauer anschaut, wird bemerken, wie hier das scheinbar so ungehemmte Vorführen von Gefühlen ironischerweise geradewegs zu einer neuen Disziplinierung führte. Das läßt sich beispielhaft an jenen damals berühmten zwölf Monats-Kupferstichen demonstrieren, womit Daniel Chodowiecki im Jahr 1778 den Benützern des Göttinger Taschenkalenders den Unterschied zwischen den „Natürliche[n] und affektierte[n] Handlungen des Lebens“ klarzumachen versuchte.29 Auf dem programmatisch „Empfindung“ genannten Doppelblatt werden zwei Paare in bewunderndem Anblick eines Sonnenuntergangs gezeigt. Die, die es ‚falsch’ machen, werfen dabei buchstäblich Hände und Füße um sich und den Kopf vor Staunen in den Nacken. Das ‚richtige’ Paar hingegen benimmt sich, als würde es sich von Herzen schämen. Züchtig die Köpfe gesenkt und die Füße soldatisch in Reih und Glied, stehen sie da, wie wenn ihnen ein Verweis erteilt würde. Und das ist wahrlich nicht die Ausnahme. Für eine der zentralen Pilgerstätten der Gefühlskultur, das Grab Jean-Jacques Rousseaus, verfaßte der Eigentümer des Geländes eigens einen seelischen Landschaftsführer, der dem Besucher für jede Sehenswürdigkeit während des vierstündigen Parcours die passende innere Gemütsverfassung vorschrieb. Die ganze emotionale Reinigungskur zielte in ihrer strengen Ökonomie auf einen Finaleffekt am Grab selber, wo endlich das Äußern eines Gefühls gestattet, ja obligatorisch wurde. „Laß deine Träne frei fließen“, forderte der Reiseführer seine voyageurs du sentiment hier apodiktisch auf.30

Bei soviel zarter Zucht konnte auch für die Kunst jetzt getrost der Bannfluch über jedwede Gesichtsverrenkung ausgesprochen werden. Diese ehrenvolle Aufgabe fiel dem Herrn Johann Joachim Winckelmann zu, eh ein Experte in poliertem Marmor. Er stellte eine schlagend einfache Gleichung auf: Je größer die Emotion, „desto nachteiliger ist diesselbe der Schönheit“31.

Aber noch lange Zeit drohte unter dem erstarrten Gestein das Hochkochen des Magmas, die Anarchie ungehemmter Gefühlsäußerungen. Vor allem die Schauspieler störten die „mise au silence du corps“32 empfindlich und wurden deshalb höflich aufgefordert, sich doch mit mehr sozialem Verantwortungsgefühl in die gestische Zucht zu nehmen. Denn, so Lessing, „je näher der Schauspieler der Natur kommt, desto empfindlicher müssen unsere Augen und Ohren beleidigt werden“33. Und ausgerechnet Rousseau hatte in einer Stadt wie Genf, wo man doch meinen sollte, daß ein Mann wie Calvin in Sachen rigider Selbstkontrolle Wunder gewirkt hätte, den dort gastierenden Komödianten eine ernste Warnung zu erteilen: „Die Darstellung von zu leidenschaftlichen Gegenständen wäre für uns gefährlicher als für jemand anderen, weil wir von Natur aus zuviel Neigung haben, sie zu lieben. Hinter einem phlegmatischen und kühlen Äußeren verbirgt der Genfer eine glühende und empfindsame Seele, die leichter zu bewegen als zurückzuhalten ist.“34

Von vorneherein nicht im Griff hatte sich dagegen jener Teil des Volkes, den man gemeinhin das ‚gemeine’ nennt und von dem Lichtenberg damals sagte, daß es „die Originale zu unsern Versteinerungen der höheren Welt“35 enthielte. Jeglichen Anstand negierend, benützte diese Klasse nach wie vor die ganze Visage, um sich auszudrücken. Jeder musculus frontalis, buccinator, masseter, zygomaticus major, zygomaticus minor, styloglossus und genioglossus wurde da weiterhin als Kommunikationsmittel mißbraucht. Es war, als würde man mit den Händen essen! Und die Volksschauspieler waren davon die getreuen Spiegel. Doch dann taucht auf einmal, Anfang des 19. Jahrhunderts, auf den Brettern des niedrigen Vergnügens eine seltsame Figur auf. Inmitten der Hanswurstiaden, gebrüllten Zoten und der handfesten Handlungsführung steht da einer und macht so gut wie gar nichts. Das Gesicht hat er weiß geschminkt, die Haare aus der Stirn gekämmt und unter ein schwarzes Käppchen gesteckt, und verwischt werden auch seine Körperformen durch ein ebenso schmuckloses wie weitfallendes Kostüm. Der große Volksmime Jean-Baptiste Deburau, vielen Lesern wohl in seiner filmischen Reinkarnation in Les Enfants du Paradis (1945) bekannt, war eine Tabula rasa, eine Abstraktion seiner selbst. Die Bürger, die bis dahin das Groschentheater tunlichst vermieden hatten, strömten jetzt hin, um das presque rien dieses traurigen Clowns zu bestaunen. Denn, so beeindruckend Deburaus Kunst zweifellos war, die Fesselung auch der plebejischen Ausdruckskraft fand mit ihm seinen Anfang.36

Aber bevor es soweit kommt, funken noch die Schauspieler des Melodramas dazwischen. Seht nur, wie sie torkeln und mit ihren rollenden Augen, stampfenden Füßen, wippenden Armen, grauenerregenden Schreien und konvulsivisch zuckenden Grimassen agieren. Denn auf den Vorstadtbühnen des vorigen Jahrhunderts war zunächst alles andere angesagt als die Stillegung der Mimik.

„Hinter dem geschriebenen Drama gibt es ein zweites Drama, das vom Text nicht berührt wird und das Wörter nicht ausdrücken können.“37

• Alfred de Vigny

Obwohl das Melodrama als Gattung in den letzten Jahren eine auffallende Aufwertung erlebt hat, kann Gleiches nicht von der damit aufs engste verbundenen Schauspielkunst behauptet werden. Da ernsthafte Untersuchungen diesbezüglich noch ausstehen, verwundert es wenig, daß am Klischee einer sich bis zur unfreiwilligen Selbstparodie überbietenden Schmiere nur selten gekratzt wird. Dabei sorgt das spärlich vorliegende Material bereits für einige Überraschungen. Zeigt doch das gerügte Chargieren nichts weniger als eine echte Theaterrevolution an, deren Programm lautet: „Zeigen statt Reden!“ Damit sollten weniger die bis dahin so eloquenten Bühnenhelden zum Schweigen gebracht als vielmehr die unangefochtene Dominanz der Sprache nachhaltig vom Sockel gestoßen werden.

Ab sofort hatte sich gutes Theater dadurch auszuzeichnen, daß man - wie einer der Großmeister der Gattung, Alexandre Dumas père, es ausdrückte - „den Schauspielern die Sprache [hätte] wegnehmen [können], ohne daß dadurch das Stück unverständlich würde“38. Ausgezeichnet hatten sich die offiziellen Bühnen bis anhin durch statuarisches Deklamieren, aber damit sollte jetzt Schluß sein. Die großen Schauspielerinnen des Rührstücks ließen die Maske des feinen Benehmens fallen. Noch die verborgenste Regung ihrer Bühnenfiguren mußte ans Tageslicht gebracht, noch der heimlichste Gedanke sichtbar gemacht werden. Damit stellte sich das wirkliche Theater jener Zeit diametral gegen das Theater der Wirklichkeit, das, wie wir bereits gesehen haben, ja gerade darauf angelegt war, die Spurensicherung nach den verborgenen Identitäten im äußeren Erscheinen der Menschen nach Möglichkeit zu verunmöglichen. Schließlich steuerte die Gesellschaft, wie Gérard de Nerval einmal verächtlich bemerkte, auf „dieses in Schwarz gekleidete Jahrhundert“39 zu. Daß dank der Roßkur des Melodramas das sich in Anonymität und Undurchsichtigkeit verlierende Gestrüpp der modernen Großstadt wie mit der Machete durchkämmt werden konnte, zeigt sich am deutlichsten in den Romanen von Balzac, wo die Stilmittel des zeitgenössischen Theaters immer wieder eingesetzt werden, um fast gewaltsam unter die Oberfläche der gesellschaftlichen Erscheinungen vorzustoßen.40

Jene heroische Pionierzeit des Melodramas drängte es förmlich danach, „alles dem Auge verständlich“ zu machen, sämtliche Aspekte einer Inszenierung einer möglichst vollständigen Visualisierung zu unterwerfen. Kurz, ohne es zu ahnen, steuerte der Betrieb geradlinig auf den Film zu. Innerhalb der Gesamtstrategie eines nichts verhüllenden Entäußerns gelang es den Darstellerinnen und Darstellern, das entsprechende gestische Repertoire in wenigen Jahren zu entwickeln. Allein schon die Heftigkeit, womit das geschah, ließ einen ganz neuartigen Typ von Schauspielerin entstehen, einen, der nicht selten die ersten Gehversuche im Zirkus oder auf dem hohen Seil des Jahrmarkts gemacht hatte. Denn in einem Melodrama mitzuspielen bedeutete Schwerstarbeit, handelte es sich hier doch um „einen gewaltsam körperlichen Stil, der beherrscht wurde von athletischen Gestalten“41. Und das galt für die weiblichen Darsteller nicht weniger als für die männlichen. Allein schon die Theatergeschichte machende dégringolade, womit eine der bedeutendsten Schauspielerinnen der Zeit, Marie Dorval, ihrem Publikum den Atem raubte, macht deutlich, daß im Ensemble damals auch die Damen nicht von Pappe waren. Die Dorval spielte eine im Stück vorgeschriebene Ohnmacht eben nicht wie üblich in der Nähe eines sanft gefederten Sofas, sondern auf der obersten Stufe einer Treppe, so daß sie, als sie zusammensank, sämtliche Stufen hinunterstürzte.42

Daß auch nach einem Experimentierstadium dem Genre die Übertreibung lange eingeschrieben blieb, ist weniger gattungsbedingt, als allgemein angenommen wird. Es spielten hier äußere Umstände eine entscheidende Rolle. Ein Grund war das noch im 19. Jahrhundert äußerst lärmige Publikum, das sich in immer gigantischeren Auditorien vor immer breiter und tiefer werdenden Bühnen zusammenfand.43 Auch die Beleuchtung blieb lange primitiv, so daß vieles dafür spricht, daß eine adäquate Weiterentwicklung des neuen mimischen Spiels durch eine arg nachhinkende Bühnentechnik ernsthaft behindert wurde. Sogar als im Jahr 1817 das erste Theater mit Gaslicht ausgestattet wurde und gut dreißig Jahre später zum ersten Mal elektrisches Licht auf eine Szene fiel, ergaben sich zunächst Probleme: Das immer heller werdende Licht hob die Tiefenwirkung der Bühne auf, ließ die Kostüme irritierend glitzern und umgab den Schauspieler mit einem Feuerring, der dem Auge des Zuschauers bald Schmerzen bereitete. Kurz, in all dem Blendwerk drohte der Schauspieler unterzugehen. Wen wundert es da, daß die Akteure und Aktricen noch lange stampften, wedelten und brüllten, was das Zeug hielt.44 Um so erstaunlicher mutet deshalb der Umstand an, daß bereits ab Mitte der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts sich eine Tendenz zu einem deutlich zurückgenommenen Stil in Richtung Naturalismus abzeichnet. Marie Dorval gehört da wiederum, zusammen mit Frédéric Lemaître, zu den Vorläuferinnen.45 In der englischen Variante des Melodramas lassen sich sogar zur gleichen Zeit bei führenden Vertretern wie Madame Vestris oder William Charles Macready eine ausgesprochene Neigung zum Understatement feststellen, wenn es etwa in einem zeitgenössischen Bericht über den Bühnenstil des letztgenannten heißt, daß „Herr Macready manchmal [...], um Unbehaglichkeit und Aufgeregtheit auszudrücken, [...] seine Krawatte [richtet], wie er es im Salon tun würde“46. Am sozialen Ort, der hier zum Vergleich herangezogen wird, läßt sich zugleich ablesen, daß unter der Hand ein gesellschaftlicher Schichtwechsel stattgefunden haben muß. Und tatsächlich wurden die plebejischen Spielorte der Vorstadt, damit sich das „gentlemanly and drawingroom melodrama“ überhaupt etablieren konnte, mit den gehobeneren Gegenden des Boulevards vertauscht und somit auch das Publikum ausgewechselt. Jetzt, wo die gebotene Ruhe da war, wurde das endlich fokussierbare Scheinwerferlicht sanft auf einen Mann gerichtet, dessen „gedämpfter, informeller Stil [...] seine Kritiker spöttisch ‚Milch und Wasser’ tauften“47 - David Belasco. Und die große Eleonora Düse konnte, wohl ausgeleuchtet, auf Schminke verzichten und ihr Mienenspiel derart reduzieren, daß - wie George Bernard Shaw staunend feststellte - es ihr reichte, sich hin und wieder nur auszudrücken „mit einem Beben der Lippen, das man mehr fühlt als sieht“48. Derart radikal trieben die melodramatischen Krawattenhelden und fächerbestückten Divas mitunter die Zurücknahme ihres Spiels, daß ein Kritiker klagte, daß Natürlichsein auf der Bühne in wenigen Jahren synonym geworden sei mit „unbeseelt und unbelebt sein“49. Und der irische Dichter William Butler Yeats machte an diesem Vorabend der Filmgeschichte die Beobachtung, daß „wenn wohlerzogene moderne Menschen tief bewegt sind, sie schweigend ins Herdfeuer schauen“50.

„Here comes Lady Venice displayed like a monument for admiration, but carved in alabaster, to be set on a mantlepiece and never dusted. The fixed faces are the dull ones.”51

• Virginia Woolf

Was lehrt uns der ganze Ausflug in die Prähistorie? Nun, doch dies: daß die von Griffith im Jahre 1913 öffentlich beanspruchte Vaterschaft über das ‚wahre’ cinegene Agieren in keiner Weise den Tatbeständen entspricht. Eher könnte man ihn als filmischen Adoptivvater titulieren. Griffith ließ in jenem Jahr mittels Inserat verlautbaren, zu den größten Errungenschaften, die das junge Medium ihm verdanke, gehöre nicht zuletzt die schauspielerische „restraint in expression“, die gebührende Zurückhaltung im Ausdruck. Dazu mußte Griffith allerdings eine Kehrtwendung gegenüber seinen ursprünglichen Ansichten vollziehen. Selbst vom Theater kommend, war er anfänglich der Meinung, im Gegensatz zur Bühne zeichne sich der Film durch heftigstes Übertreiben der Gesten und Beschleunigung sämtlicher Aktionen aus. Damit vertrat er eine durchaus gängige Ansicht. Was heute im frühen Film als unangemessene Theatralik angesehen wird, betrachteten die Theaterleute damals als typisch filmisches Agieren, als etwas, was bei ihnen undenkbar war. Denn, so ein Zeitzeuge, „ein Schauspieler, der auf der Bühne zu gelassen ist und seine Motive und Gefühle nur in subtile Bewegung ausdrückt, ist für den Film vollkommen wertlos“52. Der drastische Meinungsumschwung, infolgedessen das Kino den betont verhaltenen Theaternaturalismus jener Zeit nicht nur zu imitieren, sondern regelrecht zu über-, oder sagen wir besser zu unterbieten hätte, setzte erst um 1910 ein, und bezeichnenderweise hatte er seinen Anfang nicht in den Film-Studios. Es waren zunächst die Bühnenschauspieler, die, durch eine steigende Arbeitslosigkeit gezwungen, in das immer noch schief angesehene Kinogewerbe abstiegen und dort nun versuchten, wenigstens die Grundprinzipien eines ‚besseren’, sprich zurückhaltenderen Spiels, so wie es auf dem Theater damals Standard war, durchzusetzen. Daneben gab es einen nicht zu unterschätzenden politischen Druck auf das neue Massenmedium, endlich zu zivilisieren. Dafür aber war es unerläßlich, das Ganze bis ins gestische Verhalten der Protagonisten dem herrschenden Benimmkodex anzupassen. Und diesem gemäß wird eben nicht herumgezappelt! Was auf sich hält, hält sich und seinen physiognomischen Apparat in Schach, geschehe, was möge. Nur die Komiker, niedrig, als was ihre Kunst seit Angedenken galt, entkamen dieser Normierung und entschlüpften als einzige dem jetzt auch den Film einschnürenden Korsett. Der Zwang zur körperlichen und mimischen Reduktion ging am einfachen Witzvolk vorbei. Nur Keaton, so hat es den Anschein, fror mit ein und zeigte noch in den turbulentesten Katastrophen sein Steingesicht. Aber so witzig (und decouvrierend) das war, es katapultierte ihn, ob er es wollte oder nicht, immer wieder aus dem Proletariat der Clowns heraus. Denn was nicht zappelt, ist zu Höherem geboren. Und so finden wir Keaton in vielen seiner Filme unerwartet als Zögling aus besserem Haus vor.53 Da mußten sich die plot-Erfinder schon alle erdenkliche Mühe geben, um Buster so rasch wie möglich wieder in jene Werktagssituationen zu bringen, die einzig und allein seinem Humor und seiner plebejischen Agilität angemessen waren.

1925, gerade als Keaton anfing, sich in den besseren Salons zu verlieren, mimte Emil Jannings in Murnaus Tartüff einen Heuchler, der absichtlich höher hinaus will, und machte aus ihm eine glatte Parodie überangepaßter Zurückgenommenheit. Der Mann bewegte sich kaum noch und wenn, dann waren alle seine Gesten aufs äußerste minimalisiert, fand jedes Ereignis in Zeitlupe statt. Nur dort, wo seine wahre Identität durchbrach - und das geschah anfänglich nur in kurzen entlarvenden Schlaglichtern (bis dann in der Liebesnacht die ganze Sau rausgelassen wurde) -, zeigte sich eine Gestalt von höchster Beweglichkeit, machte die gestische Lähmung blitzartig einer sich schier überstürzenden Kette von muskulären Reflexen Platz. Durch das höhere ‚Wenig’ brach das niedrige ‚Viele’. Und so, einzig und allein in der wechselnden Einsatzdichte der mimischen Aktivität, wird die ganze soziale Fallhöhe der Figur markiert. Seit wir aber alle zu gestisch stillgelegten Kraftwerken geworden sind, gilt Jannings’ Spiel als unfilmisch chargiert. Das visuelle Reich der Emotion hat sich eben, wie einst Atlantis, im Ozean unserer Belanglosigkeit abgesenkt, und es braucht mittlerweile, wie Oliver Sacks schnöde in einer jener unterhaltsamen Psychoplaudereien demonstriert, die sein Buch The Man Who Mistook His Wife for a Hat54 ausmachen, schon eine schwere Hirnstörung, um die mit dem bloßen Auge kaum noch wahrnehmbaren äußeren Zeichen unserer sich in die innere Emigration verabschiedeten Leidenschaften überhaupt noch deuten zu können. So bildet die beschnittene Wirklichkeit mit den sie weiter reduzierenden Spiegelgesten des Kinos einen kurzgeschlossenen Kreis, der wie ein Mahlstrom die Affekte immer weiter von ihrer geschmähten Oberfläche weg ins Submarine des Subjekts absaugt.

„Durch einen zufälligen oder oberflächigen Blick auf einen beliebigen Kopf einen Eindruck davon vermitteln, welche Neigungen, Gefühle oder Fähigkeiten die betreffende Person vor allem auszeichnen.“55

• Edgar Allan Poe

Kehren wir noch einmal an den Anfang, kehren wir zu den Apparaten zurück. Die Entdeckung des Nervensystems ging der des Mikroskops voraus. Bei der ersten noch reichlich primitiven Anwendung demonstrierten die Vergrößerungsgläser - oder (um sie auf unsere Thematik hm umzubenennen) diese künstlichen Annäherungsinstanzen und Intimitätsbrecher56 -, daß auch das scheinbar Tote voller Bewegung ist. Von dieser Fähigkeit eines Objektivs, bis ins Innere des Observierten durchzudringen, zeugt noch das in vielen frühen Filmkritiken aufraunende Staunen darüber, daß eine nähergerückte Kamera wahrhaftig zeigen könne, „was in den Köpfen der Schauspieler und Schauspielerinnen vor sich geht“57, Als Antwort auf das Näherrücken der Apparate ist das schauspielerische ‚Wenig bis nichts’ purer Selbstschutz. Und die Kamera? Hält sie sich, als per se unbeteiligte Beobachtungsmaschine, an die Ideologie der reduzierten Identität? Mitnichten! Unbekümmert registriert sie weiterhin viele Gesichter in dem angeblich einen. „Velasquez, mit all seinem Können“, bemerkte bereits George Bernard Shaw, „hatte nur einen Felipe, Van Dyck nur einen Charles. Die Kamera [aber] macht aus einer Person authentische Porträts von mindestens sechs verschiedenen Personen und Charakteren.“58 Und das bezog sich erst noch auf die Photographie. Sidney Lumet hat einmal mit einer Mischung aus Stolz und Verwunderung festgestellt, daß, würden wir die letzten Großaufnahmen eines jeden seiner vier Hauptdarsteller in Long Journey Into the Night (1962) mit den entsprechenden ersten vergleichen, wir „Schwierigkeiten haben [würden], in ihnen eine und die gleiche Person [zu] entdecken“59. Es braucht eben eine beachtliche Anstrengung, um vor dieser unbestechlichen Registriermaschine das ideologische Konstrukt der einheitlichen Persönlichkeit aufrechtzuerhalten; gelingt es doch einzig und allein durch das Prinzip der Entleerung.60 Es wird immer übersehen, welch ein beträchtlicher Aufwand dazu am Drehort betrieben werden muß. Denn fast alle filmischen Mittel haben sich ausdrücklich gegen den Mythos einer simplen, einheitlichen Identität verschworen. Da gibt es Anschlußprobleme, nichtchronologisches Drehen, wechselnde Tages-, ja Jahreszeiten und - damit einhergehend instabil - die Tagesverfassung und das Aussehen der Schauspielerinnen. Setzte man sich dem Gang der Dinge beim Drehen nicht so aufwendig entgegen, das Menschenbild im Film würde nahezu automatisch zu einem breitgefächerten Ich aufblühen. Die enorme gestische Reduktion, die das Entstehen eines angeblich ‚genuin’ filmischen Darstellungsstils begleitete, hatte darum wohl nicht zuletzt den Zweck, die neuzeitliche Fiktion der einheitlichen Identität in das neue Medium, vor dessen Technik sie sichtlich zusammenbrach, hinüberzuretten.