Es klafft eine Lücke in der Filmtheorie: die Analyse des filmischen Raums. Dies ist erstaunlich, da es sich dabei nicht um irgendeinen Aspekt des Kinos handelt, sondern um einen seiner elementarsten Bestandteile. Um diese terra incognita ein Stück zu kartographieren, habe ich vor einiger Zeit angefangen, ein Katasteramt über die kinematographische Landgewinnung bei Orson Welles zu führen. Daraus entsteht - denn vermessen wurde der Vermesser ob den sich rasch vermehrenden Meßdaten - eine größere Arbeit; ihr sind die folgenden Teile entnommen.

Daß dabei die Wahl auf Welles fiel, ist nicht so verwunderlich, betrieb dieser doch seine Ortsbildungen und Raumokkupationen mit der schwer zu widerstehenden Verführungsgewalt der Radikalität. Dagegen ist meine Beschränkung auf vier seiner Filme - The Lady fron Shanghai (1948), Othello (1952), Touch of Evil (1958) und The Trial (1963), unter gelegentlicher Hinzuziehung von Citizen Kane (1941) - schon eher eine subjektive; es sind nun mal meine Lieblingswerke des Meisters.

Die Auswahl der Raumtypen und raumbildenden Methoden, die im folgenden erörtert werden, hängt ausschließlich mit dem Stand der jetzigen Arbeit zusammen; sie ist also weder umfassend gemeint, noch will oder kann sie für den Komplex der Wellesschen Vorgehensweisen bereits eine Gewichtung setzen.

Proberitt auf dem Wellesschen Raumkarussell

„Ancient, conduct them, you best know the place.“ - Shakespeare, Othello I, 3

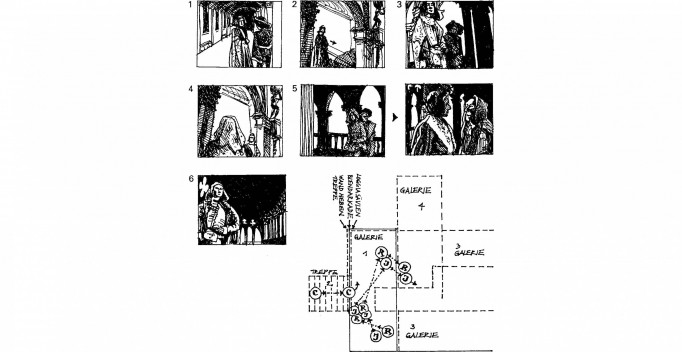

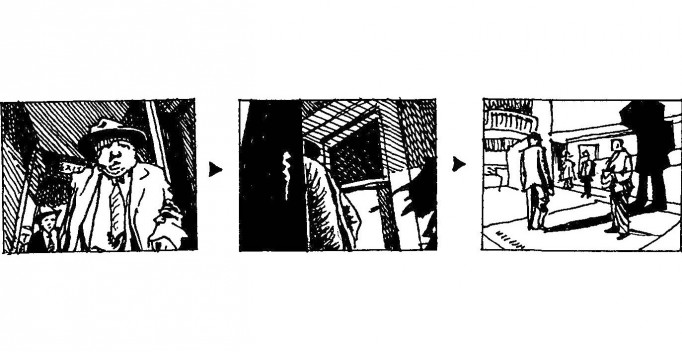

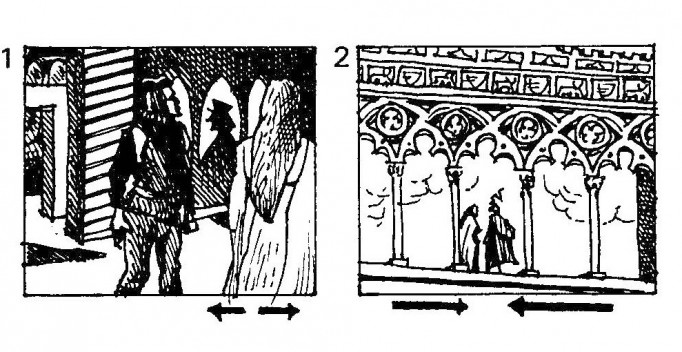

Wir sind in Venedig und in der ersten Rolle von Othello (siehe Storyboard 1 und Grundriß 1). Die Kamera zeigt: In der Verlängerung der Bildachse geht ein kreuzgangartiger Korridor, rechts markiert eine Säulenarkade den Übergang ins Freie und links schließt ihn eine Wand ab, die von Fenstern, Sitzbänken und Blindbögen rhythmisch strukturiert ist (Einstellung 1). In dieser Loggia haben sich zwei Männer, Jago und Rodrigo, rechts vorne mit dem Rücken zur Kamera positioniert, und wenn sie sich in Bewegung setzen, ist es nach links hinten in der Diagonale. Die darauf anschließende Halbtotale einer großen Marmortreppe (E2), mit korinthisch geschmückter und von Atlanten gekrönter Säulenfront, fügt sich in ihrer Üppigkeit nicht in die Strenge der vorangehenden Anlage ein, so daß der Zuschauer sie zunächst als Orts-Wechsel liest. Auf der Treppe schreitet ein Mann, Cassio, herunter. Zweiter Umschnitt (E3): Massive, jeweils von vier Säulenvorlagen eingefaßte Freipfeiler bilden zusammen mit einer Balustrade eine Balkongalerie mit Sicht auf den Dogenpalast. Von links aus dem off kommend und in américain die Bildmitte besetzend, werfen Jago und Rodrigo den Blick nach rechts oben, als würden sie in diesem architektonischen Durcheinander einen Bezug zu Cassio, dem Treppengänger, aufrechterhalten wollen - ein Verdacht, der sich durch einen klassischen Gegenschuß (E4), ein overshoulder von Jago auf Cassio, umgehend bestätigt. Der Umschnitt hat erneut die Einstellung mit der Treppe auf den Plan gebracht, mit dem Unterschied allerdings, daß jetzt im Anschnitt Jagos Rücken den Bildvordergrund markiert.

Versuchen wir den Bauplan dieser uns als einheitlichen Ort suggerierten Anlage zu rekonstruieren, so kommen wir nicht umhin, einige Geisterhände anzunehmen, die, als wir gerade nicht hinschauten, die linke Blendarkadenwand unserer Anfangstotalen mit einer imposanten Treppenanlage durchstießen.

Erneut wird, diesmal in Halbtotale (E5), auf das Duo Jago/Rodrigo zurückgeschnitten. Die beiden scheinen sich - obwohl wir zugegebenermaßen wieder einen Moment lang nicht hinschauen konnten - immer noch am gleichen Ort vor der Galeriebalustrade aufzuhalten. Ich sage „scheinen“, denn mit dem Umschnitt hat sich der Sonnenstand dramatisch verändert, und ohne viel Vorderlichtaufhellung stehen die beiden auf einmal fast als Silhouetten da, was den Orientierungswünschen der Zuschauer nun auch nicht gerade entgegenkommt. Aber man kann zum Glück sich an ihre Blicke halten, und die sagen unmißverständlich: „Doch, da, uns gegenüber, liegt eine Treppe!“ Was soll es da groß stören, daß das Licht, das von dort auf eine Wand fällt (eine Wand, die natürlich vorher auch nicht da war), nicht den Schattenriß einer Treppe zeigt, sondern den des Maßwerks einer gothischen Laube.

Damit hat sich eine zweite Metamorphose unserer anfänglichen Blindwand ereignet. Im Grunde hat sich die Loggia gegenüber der Ausgangssituation um 180 Grad gedreht: der Säulengang und die Rückwand haben die Plätze getauscht (siehe Grundriß 1). Wenn es je einen Achsensprung gab, da ist er! Doch die Blicke und Gänge der Schauspieler sprechen dagegen und sagen: „So wie wir gehen und schauen, so fügt sich die Welt.“ Deshalb wird es nur verbissene Architekturfunktionalisten wundern, daß die im Hintergrund wie aus dem Nichts aufgetauchte Mauer am Ende der Fahrt, die an ihr entlang führt, sich wieder in Luft auflösen darf. Denn Jago dreht sich um, und siehe da (E6), das steinerne Obstakel hat erneut einer Loggia Platz gemacht. Ist das Duo gar am Ende an den Anfang zurückgekehrt? Der Eindruck entsteht, und nur wer sich die Mühe macht, die kleine Reise im Grundriß zu rekonstruieren, wird sehen, wie die Anfangsarkade mit einem Hinkelsprung, der noch Palladio das Muckensausen gelernt hätte, sich um ihre eigene Länge nach rechts hinten geworfen hat. Es muß also auch auf den Raum gemünzt sein, das Paradox, womit Jago am Schluß dieser Sequenz sich selbst charakterisiert: „I am not what I am.“ Und wir, im Zentrum dieses Wirbels, was sagen wir dazu? Nun, vielleicht dies: Da scheint einer die kinematographische Ort(h)ographie derart souverän zu beherrschen, daß er sich an eine Krummschreibung des Lokals wagen kann. Denn während das einzig Solide, der Parcours durch diesen architektonischen Gemischtwarenladen, mit so etwas Unstetem wie Blicken und Gehrichtungen fest gepflastert wird, wirbeln die massivsten Bauteile nur so wie Staub im Projektionslicht herum, als wären im Kino (um mit Virginia Woolf zu reden) „Granit und Regenbogen“, als wären Fakt und Phantom endgültig vertauscht.

Kennern der Filmtheorie wird, während sie Obenstehendes lasen, womöglich das Kuleschowsche Konzept des synthetischen Filmraums in den Sinn gekommen sein. Lew Kuleschow hat in den frühen zwanziger Jahren ein Montageprinzip entwickelt, das verschiedenste, voneinander oft weit entfernt liegende Drehorte zu einem einzigen (eben synthetischen) Ort zusammenfügt, um auf diese Weise eine imaginäre Geographie zu bilden, die es so nur im Film geben kann. Aber wenn auch Weites durch die Filme Eisensteins, wo dieses Prinzip immer wieder angewendet wird, sicher ermutigt worden ist, in dieser Richtung selber zu experimentieren, ist die Qualität der vorliegenden Szene nicht ganz jene, die die sowjetischen Pioniere suchten. Die Wahrnehmungsirritation dieser kurzen Begegnung in Venedig liegt nämlich nicht darin, daß ihr Schauplatz aus den verschiedenartigsten Drehorten zusammenkollagiert wurde, sondern genau im Gegenteil, daß ein einziger, konkreter Ort - hier der Dogenpalast - offensichtlich in seiner räumlichen Kontinuität gleichzeitig respektiert wie negiert wird, das heißt, die Szene ist einstellungsmäßig so aufgelöst, daß der Drehort zwar immer deutlich als ein und der gleiche erkennbar bleibt, trotzdem aber, dank den oben beschriebenen Maßnahmen, eine mitunter entnervende Disparatheit erhält, so, als sei er irgendwie doch aus Heterogenstem zusammengeflickt. Ein zusätzlicher Witz dabei ist, daß - ob bewußt oder unbewußt läßt sich schwer entscheiden - der Wellessche Architekturführer durch den ersten Stock des Dogenpalastes den tatsächlich dort herrschenden Mischmasch an Stilen getreu widerspiegelt. Der Mann, man muß es ihm konzedieren, verfährt bei seinen wilden Kapriolen streng realistisch.

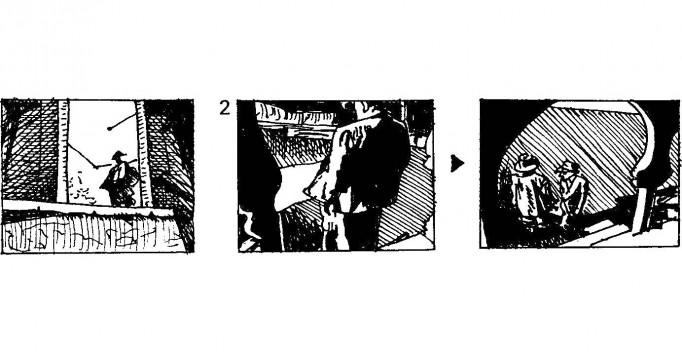

Mitten in der zweiten Rolle der Lady from Shanghai hat ein Voyeur sein Motorboot angelegt, um eine Badeschönheit zu begaffen (siehe Storyboard 2). Da ihn dort immerhin noch mehrere hundert Meter von der Frau trennen, behilft er sich, zwecks weiterer Raumüberbrückung, mit einem Fernrohr. Jedesmal aber, wenn er von neuem nach ihr späht, rückt das Bild der Nixe näher, ein Vorgang, der der einfachen Konstruktion jenes Festobjektives klar widerspricht. So weit, so großzügig, bloß dabei bleibt es nicht, denn auch ohne Glas verringert sich der Abstand stetig. Mittels fünf Subjektiven vom Boot aus auf die Badende (E1, 2, 4, 5 und 7), die von der Totalen bis zur Halbnahen reichen, kommt es zu einer Annäherung, die völlig unabhängig davon verläuft, ob der Spannerblick jeweils mit oder ohne Fernrohr geworfen wird. Dagegen sind die Gegenschüsse auf den Voyeur möglichst diskontinuierlich arrangiert, indem die Einstellungsgrößen auf ihn von close up (E1) über Halbtotale (E3) bis zur Nahaufnahme (E8) wechseln. Darüber hinaus wird die simple Schuß-Gegenschuß-Anlage der Szene durch eine (nach realistischer Konvention unsinnige) Überblende zwischen zwei Fernrohrsubjektiven (E4 und 5) zusätzlich durcheinandergebracht. Wie schon in Venedig steht in der Bucht von Acapulco die Sache Kopf. Aber deutlicher als in der Lagunenstadt läßt sich hier an der Küste Mexikos die Ursache für das Verwirrspiel benennen: Die objektiven Raumverhältnisse werden deshalb so nachhaltig negiert, damit die subjektive Erfahrung den Ort neu bilden kann. Für einmal sind die Subjektiven wirklich subjektiv. Die Gefühle allein stellen den Ortsführer, und die filmische Auflösung (wie sinnig auch dieser Begriff hier) richtet sich ausschließlich nach den Gesetzen einer emotionalisierten Wahrnehmung: Der geile Onkel sehnt sich, Fernglas hin oder her, derart innig an die Seite der Schönen, daß die objektiven Bedingungen darob zu Wachs werden. Und tatsächlich bildet den Höhepunkt der Sequenz eine veritable Vereinigung von Lüstling und Lustobjekt (E9). Sie wird just in dem Augenblick vollzogen, wo der Motorbootsmann die Augen schließt! Und was er, so geblendet, sieht, bricht endlich aus der steten Kette der Subjektiven aus, springt zugleich zurück in die Totale wie über die Achse, um scheinbar ein neutral abschließendes Stilleben-mit-Frau-auf-Felsplateau vor einer in der Bucht vor Anker gelassenen Luxusjacht zu bilden. In Tat und Wahrheit aber handelt es sich bei diesem Arrangement um ein höchst stilisiertes Traumbild. Denn der Rumpf jenes Schiffes ist, unter zotiger Aufhebung der Bildtiefe, so zwischen die Schenkel der Sonnenbadenden plaziert, daß er, an Stelle des Gaffers, sich mit dem hingebungsvoll ausgestreckten Körper der Frau vereinen kann. So gipfelt der emotionalisierte Raum in einen symbolisch erotisierten. Technisch gesprochen: Dank der Zweidimensionahtät der Bildfläche werden seetüchtige Schiffe dazu verführt, Frauen zu begatten, oder - wenn Sie das sittsamer dünkt - riesige Räume dazu gezwungen, vor laufender Kamera auf Zwergenmaß zu schrumpfen.

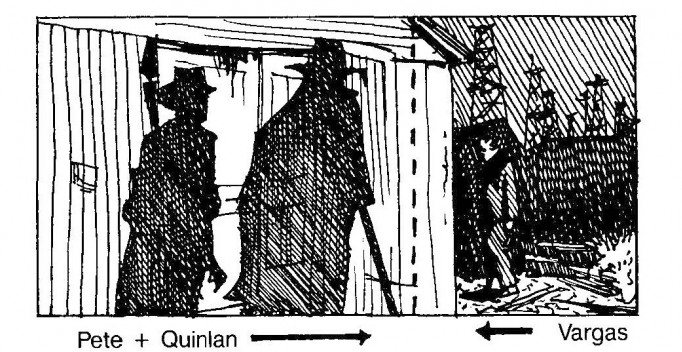

Welles’ gelungenste Raumkonstruktionen weisen regelmäßig an Stellen, wo es keiner erwarten würde, ähnlich optische Fallen auf. In der schon oft und zu Recht bewunderten Einstellung im Hotelaufzug von Touch of Evil weitet sich zum Beispiel eine kleine Szene zu einer ingeniösen zweistimmigen Invention über zwei sehr unterschiedliche filmische Räume aus. Hier die Fakten: Ein Mann namens Vargas bittet drei Polizisten („In here, gentlemen“) hinein in einen Aufzug („rather small, I’m afraid“) und schickt sie - und mit ihnen die Kamera - hinauf in den zweiten Stock („Hl meet you there“). Dazu schließt er von außen die zellenartige Gittertür des Aufzugs - so als würde er die drei Polizisten augenzwinkernd ins Kittchen sperren und hoch geht die Mannschaft. Nachdem sie oben angekommen sind, wird die Tür zum zweiten Stockwerk vor den erstaunten Blicken der drei Beamten von eben demselben Vargas wieder geöffnet („It’s just that the lift is slow“). Die ganze Sequenz ist ohne Schnitt mit fast dokumentarisch anmutender Handkamera gedreht. Charlton Heston, der die Rolle des Vargas spielt, muß wirklich, wie von einer Tarantel gestochen, die Treppe hochgestürmt sein. Merkwürdigerweise hinkt das Erstaunen des Zuschauers dem der Polizisten nach, es muß zwangsläufig nachhinken, weil im Film Räumliches grundsätzlich anders als in Wirklichkeit erfahren wird. Gerade das dokumentarische Beharren auf der ungetricksten Realität des Vorgangs läßt das um so deutlicher hervortreten. Im Film wird nun mal jede optische Überraschung vom Zuschauer spontan einer technischen Manipulation des Mediums gutgeschrieben. (Dies ist übrigens der Grund, warum traditionelle Zaubertricks im Kino völlig ihre Wirkung einbüßen. Sogar Orson Welles blieb diese Erfahrung nicht erspart, als er am Anfang von F for Fake [1973] den Fehler beging, eine fingerschnelle Magiernummer einzubauen, die, auf Zelluloid gebannt, hoffnungslos um ihre Wirkung gebracht wird.) Ein wesentlicher Grund dafür liegt in der Tatsache, daß im Film alles, was ins Außerbildliche verschwindet, nicht einfach verschwindet, sondern nach kürzester Zeit überhaupt zu existieren aufhört. Und es braucht schon ganz bestimmte Maßnahmen, um dieses off dann wieder zu aktivieren. Die wohl wichtigste optische Voraussetzung dafür hat Noël Burch genannt: Das Im-Bild muß möglichst entleert werden, denn nur eine von jeglicher Handlung freie Einstellung läßt das Bewußtsein darüber wachsen, daß sich auch jenseits von dem, was wir sehen, etwas abspielen könnte.1 Und leer ist unser Drehort nun gewiß nicht: Wie Sardinen stehen die drei Kriminalisten in der Aufzugsbüchse. Kein Wunder, geht Vargas, der Mann- im-off bei derart Dichtgedrängtem umgehend vergessen. O gewiß, Welles hilft unserer Lokalamnesie noch zusätzlich nach, indem er die Szene nachsynchronisieren läßt. Im O-Ton wäre das Treppenrennen und die Atemlosigkeit Hestons unüberhörbar gewesen. Jetzt aber, mit nachvertontem Dialog, ist der Raum außerhalb der kleinen Kabine auch klanglich ausgelöscht, so daß, wenn Vargas die Türe oben öffnet, er vielleicht die Polizisten überraschen mag, uns, die Zuschauer, aber mitnichten: Der Mann tritt einfach wieder auf. Jede andere Möglichkeit wäre auch sofort ins Reich der filmischen Manipulation verwiesen worden, bis dann eine Replik („It’s just that the lift is slow“) und vor allem die daran anschließende Kamerabewegung aus dem Aufzug heraus in das jetzt (wieder) als realer Ort realisierte off uns zum Bewußtsein bringen, Zeuge eines tatsächlich in Realzeit stattgefundenen doppelten Ortswechsels geworden zu sein.

Die Verkettung zweier sich widersprechender Raumtypen ist etwas, was Welles mit Insistenz betreibt. Schon in Citizen Kane bringt er in einigen Szenen das - produktionstechnisch gesehen - elementarste Oppositionspaar des Kinos, den Gegensatz von Innen und Außen, in überraschende Berührung. So finden die Gifteleien am offenen Herd zwischen Susan und Kane („Forty-nine thousand acres of nothing but scenery“) in einer Geographie statt, wo Innen und Außen sarkastisch vertauscht worden sind: In einer monströsen Empfangshalle steht ein riesiges Kamin. Davor sitzt Susan und legt endlos Puzzles. Naturidyllen sind darauf abgebildet, die in einem eigenartigen Verhältnis zur Halle stehen. Denn während diese mit ihren schier endlosen Treppen- und Fensterfluchten, ihren überlebensgroßen Statuen und jedem menschliehen Maß spottenden Ameublement wie eine gigantische Freilichtszenerie anmutet, ist das eigentliche Außengeschehen als Wunschlandschaft in Puzzles gezwängt. Außen und Innen sind somit vertauscht: Während man innen am heimischen Herd in der Fremde weilt, entsteht die Ferne als säuberlich zersägte Nostalgieminiatur, und für Susan ist kein Ort, nirgends.

Ein seltsamer Raum ist demnach dieser filmische, der Innen und Außen vertauschbar macht, Orte nach Belieben verschwinden und wieder erscheinen läßt und gar, wenn es sein muß, die physikalischen Gesetze außer Kraft setzt, um sich ganz unseren Wünschen und Sehnsüchten zu unterwerfen. An allen Ecken und Enden gerät die Geographie in Bewegung und gehen die heterogensten Bereiche untereinander Beziehungen ein, als wäre das filmische Territorium eine einzige Ansammlung von frei kommunizierenden Röhren. Da rast etwa ein Auto über einen nächtlichen Landweg, und in irgendeinem Salon, weit weg, drückt eine Frau einen Knopf, und bang! schon knallt das Fahrzeug in einen plötzlich auftauchenden Lastwagen. So geschehen in The Lady from Shanghai. Sicher, die Dame hat geklingelt, um das Küchenpersonal herbeizuzitieren, aber so, wie die Szene geschnitten ist... Dabei darf man noch von Glück reden, daß sich die Frau nicht selber in jenen Lkw verwandelt! Denn auch das gibt es, im gleichen Film sogar. In einem Zoo trifft sich ein Liebespaar vor der Schaufensterwand eines riesigen Aquariums. Als es am Ende zum Kuß kommt und die Liebenden dazu im Gegenlicht der Wasserbeleuchtung zu Silhouetten werden, verwandeln sie sich umstandslos in ein Auto, so, als wäre das bei dieser Art von Vereinigung seit eh und je die logische Folge.

So geduldig ist der Raum, so gutgläubig das Auge. Was das Kino verformt und verzerrt, biegt unser Blick treuherzig wieder gerade, kittet, wo nötig, was dabei in Stücke zersprang. In The Trial, Wehes’ Verfilmung von Kafkas Prozeß, steigt Joseph K einmal die Treppe des römischen Palazzo di Giustizia herab. Da war er vorher zwar noch nie, aber der Zufall will es nun mal, daß dieser Gerichtshof im Film Wand an Wand mit dem Pariser Gare d’Orsay liegt, und dort haust sein Anwalt und finden überhaupt die ganzen Prozesse statt, so daß... Wie dem auch sei, unten an der Treppe trifft K seine Nichte. Doch kaum verliert die Kamera in senkrechter Vogelperspektive die Skulpturen der Fassade eine Sekunde lang aus dem Auge, ist der Zuschauer sich des Ortes schon nicht mehr sicher. Und tatsächlich, beim nächsten Umschnitt steht K nicht länger vor dem Justizpalast der Landeshauptstadt, sondern vor der Eingangshalle eines Mailänder Fabrikgebäudes und nimmt bereits wieder Abschied von der weiblichen Verwandtschaft, geht hinein und - ist wieder in Paris! Da, wird der Kenner sagen, da endlich haben wir das Kuleschowsche Prinzip des synthetischen Ortes in Reinkultur. Richtig! Wenn wir es auch für jene kleine Szene in Venedig abgestritten haben, in Othello treibt es Wehes, vom Teufel einer chronischen Finanzierungspleite geritten, sogar noch bunter als hier. Ich habe einmal versucht, die wirre Odyssee zu rekonstruieren, die dort von Drehort zu Drehort zurückgelegt werden mußte, um dieses chef d’œuvre in den Kasten zu kriegen. Allein schon die Burg, die Othello in Zypern bezieht, ist in Wirklichkeit aus nicht weniger als acht, geographisch weit auseinanderliegenden Drehorten zusammengesetzt, darunter drei verschiedenen portugiesischen Festungsanlagen an der Atlantikküste von Marokko, mehreren italienischen Kirchen und Kapellen, Miniaturbauten unter irgendeinem freien Himmel sowie Studiobauten in Rom. Und in einer kurzen, nur drei Einstellungen langen Begegnung zwischen Cassio und Desdemona, eine Miniszene, die streng auf Anschluß gedreht ist, als fände sie in einem einzigen Raum statt, liegen in Wahrheit mehrere hundert Kilometer zwischen den einzelnen Kamerapositionen, denn die erste wurde im Römer Studio eingerichtet, die zweite ein hübsches Stück weiter nördlich in einem Seitenflügel des päpstlichen Palastes von Viterbo und die dritte an der marokkanischen Westküste.

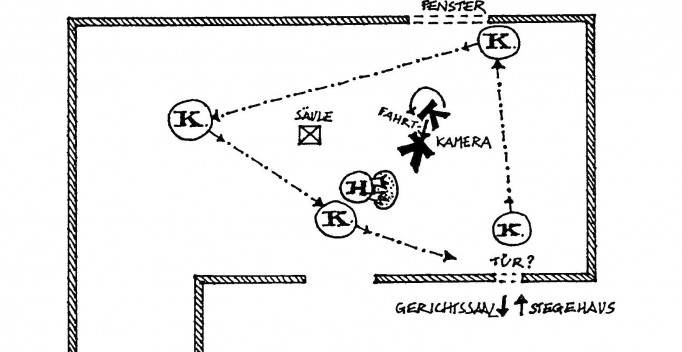

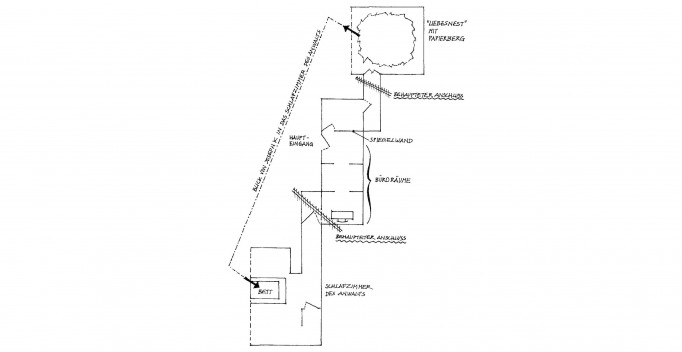

Wer den Wellesschen Ortsplan ausbreiten will, kann sich in dessen Falten spielend verheddern. Kein Wunder, bedienen sich seine Schauspieler eigener Methoden, um sich zu orientieren. Mag anderswo der direkteste Weg zwischen zwei Punkten die Gerade sein, in dieser Filmwelt, in dieser Nicht-Bleibe führt allemal der Umweg ans Ziel. Achten Sie nur mal darauf, wie Joseph K den Vorraum zum Gerichtssaal auskundschaftet. Dabei gäbe es da gar nichts auszukundschaften; der Grundriß der Szene zeigt eine äußerst einfache Anlage (siehe Grundriß 2). Aber welcher Zuschauer verfügt im Kino schon über die entsprechenden Baupläne? Gesetzt aber den Fall, er täte es, so würde er auf Anhieb erkennen, daß der Gang, den Joseph K (K.) da zurücklegt, keinen Sinn ergibt. Der Mann geht nur im Kreis herum und landet am Schluß wieder dort, wo er herkam; und ob dort wirklich eine Tür ist, durch die er so einfach ein und aus gehen kann, wie die Montage behauptet, ist die Frage. Eine weitere Unsinnigkeit betrifft das Ziel seines Rundganges. In der Mitte des Raumes sitzt unübersehbar eine Frau (H.) an einem Waschtrog, aber statt direkt auf sie zuzugehen und nach dem Weg zu fragen, behandelt er sie wie Luft. Dabei weiß nur sie, wo es langgeht. „Go right in there!“ sagt sie und schickt ihn wieder dorthin zurück, von wo er gekommen war. Aber da uns im Kino nicht Grundrisse und Landkarten über den Raum orientieren, sondern ein Kameraobjektiv, sieht im Film dieser Ort ganz anders aus: Schnurgerade und nach Möglichkeit konstant zur Kameraachse geht K durch einen Raum und erschließt ihn auf diese Weise für uns. Was sich zunächst als düsterer Korridor anbahnt, erweist sich bald als großes, hallenartiges Geviert, aus dem zwei Ausgänge führen: eine lichtdurchflutete Raumflucht nach links hinten und etwas weiter vorne eine ebenso einladend offene Tür. Doch zeigt eine Frau einen dritten Weg, den richtigen diesmal. - Frau? Es ist doch gar keine da! Nur ein kurzes Wasserplätschern, nur das läßt K umschauen. Und erst dann materialisiert eine winzige Kamerafahrt die Hilde (denn so heißt sie). Überrascht? Aber wir haben doch gerade gelernt, daß das, was nicht im Bild ist und erst noch schweigt, gar kein Anrecht auf filmische Existenz geltend machen kann. Es sei denn, es macht sich bemerkbar. Dann sehen die Sachen sofort anders aus! Nehmen wir nur einmal dieses augenscheinliche Im-Kreise-Gehen. Auf dem Papier, in Wirklichkeit, wo Sie nur wollen, überall kehrt K an seinen Ausgangspunkt zurück. Bloß im Film nicht! Denn dort haben mittlerweile die Lokalitäten gewechselt. (Schließlich waren sie dazu auch lange genug im off.) Denn als K hereinkommt die vorangehende Einstellung ist unzweideutig in diesem Punkt kommt er aus einem Treppenhaus, und wenn er hinausgeht - daran läßt die nachfolgende Einstellung wiederum keinen Zweifel -, geht er via eine Doppeltür in einen riesigen Versammlungsraum. Doch, Moment mal, hat sich in dieser zweiten, gewissermaßen kameragläubigen Beschreibung unserer Ortserkundung nicht schon das spätere Wissen um die Beschaffenheit des Grundrisses ein „großes hallenartiges Geviert“ - eingeschrieben? Ist das wirklich die Rekonstruktion jenes naiven Schauens, das um die tatsächliche architektonische Beschaffenheit des Drehorts gar nicht weiß und nur das kennt, was ein herumstreifendes Objektiv zu sehen erlaubt? Eindeutig nicht! Besser als mir ist es denn auch dem Autor des vor einigen Jahren erschienenen szenischen Protokolls gelungen, den ursprünglichen Eindruck, den diese Einstellung im Kino macht, festzuhalten.2 Und siehe da, der unbestreitbar einheitliche Raum des Drehorts löst sich unter dem Kameraauge vollständig auf, und K „makes his way through a labyrinth of dark corridors“3. Wie kann so etwas geschehen? Nun, unsere Rekonstruktion hat einfach zu stark abstrahiert. Sie hat die prominenten, leicht bizarren Strebepfeiler aus Stahlbeton ausgelassen, die die Wände brechen. Da gerät zudem ein verwirrender Durchblick auf eine viel tiefer gelegene gigantische Eisenkonstruktion just in dem Moment ins Blickfeld, wo der unmittelbare Spielbereich sich im flach werdenden Licht als viel kahler erweist, als zunächst angenommen werden mußte. Damit nicht genug, verwandelt sich der Ort in einer unmittelbar anschließenden Volte in so etwas wie Hildes Privaträume.4 Und außerdem ließ unsere Beschreibung den Stellenwert außer acht, den diese Einstellung in einer auf Desorientierung bewußt angelegten Montagestrategie hat.

Der Befund ist erstaunlich: Da schreitet ein Schauspieler in einem viereckigen Raum fast mathematisch genau ein geschlossenes Dreieck ab, und das Resultat auf der Leinwand ist, daß er sich in einem Labyrinth von Korridoren verliert. Es ist genau das gegenteilige Prinzip, von dem wir ausgegangen waren. Erinnern Sie sich noch, damals in Venedig, als die beiden Herren unbeirrbar durch ein wildes Pastiche von Bautenteilen schritten? Die Natürlichkeit ihrer Gänge schmiedete das wild herumgewirbelte Dekor zu einer Einheit. Und hier? Da geht einer in einem für einmal stabil bleibenden Ort umher, wie eine Billardkugel auf dem grünen Tisch, und splittert dadurch den Raum auf, als wäre dieser ein Gewirr von Gängen. Und so sind auch wir, wie K, am neuen Ort zugleich an unseren Ausgangspunkt zurückgekehrt.

Der Raum der Emotionen

„Suppose the houses are composed of ourselves.“ - Wallace Stevens, An Ordinary Evening in New Haven

Ortsveränderungen bedürfen an sich des Kinos nicht, um vollständig nach dem Fahrplan unserer Emotionen abzulaufen. Da drängt es einem in Gedanken nach Hause oder an die Seite eines geliebten Menschen, und schon rafft sich im Vakuum der Sehnsucht der Raum, und man ist dort. Allein, ein Kinosessel bewegt sich nach diesem Kursbuch am leichtesten, haben doch die Filmpaläste ihre Grundfesten tief in unseren Gefühlen verankert, und dies, obwohl wir nur jene Kameraeinstellungen ausdrücklich „subjektiv“ nennen, in denen der Blick mit den Empfindungen eines bestimmten Menschen aufgeladen wird. Derartige affektive Projektionen verwandeln den unmittelbaren Raumeindruck. Hitchcock fand für dieses Phänomen in Vertigo (1958), als er ein Treppenhaus unter dem (Ein-)Druck der Höhenangst seines Helden perspektivisch verzerren ließ, das wohl spektakulärste Signum. Und wenn auch bei Wehes die subjektive Kamera einen weit weniger zentralen Platz einnimmt als im Œuvre des gerissenen Suspense-Manipulators, so häufen sich doch bei ihm nicht weniger die Stellen, wo den Wänden, Decken und Böden unter der emotionellen Last eines seiner Protagonisten das Krümmen und Biegen gelehrt wird.5 Schwindlig kann’s einem dabei werden, regelrecht schlecht sogar, wie Joseph K in The Trial, und eine atemlose Découpage unterstützt noch die Sinnesverschaukelung in ihrer Haltlosigkeit. Da wird Othello von einem epileptischen Anfall heimgesucht, und schon überstürzen sich jahrhundertalte Burganlagen. Da schluckt einer, wie Michael in The Lady from Shanghai, eine Überdosis an Pillen und landet umgehend, und das gleich eine ganze Filmrolle lang, im Lunapark.6 Oder eine, wie Susan in Touch of Evil, wacht in einem zwielichtigen Hotelzimmer auf und taumelt damit erst recht in einen Alptraum hinein. Wo das Ich entwurzelt wird, zerbricht auch der Raum. Verliert ein Subjekt erst einmal das innere Gleichgewicht, wird auch außen die Statik aufgehoben. Eine exzentrisch hoch auf einem gigantischen Wasserbehälter plazierte Hütte in der vierzehnten Szene von The Trial verfügt sonderbarerweise über einen Ausgang, der tunnellang ist und derart mit Lichtstreifen und neugierigen Mädchenaugen „bestückt“, daß es einem vorkommt, als stehe Hütte und Tunnel im Land der bösen Märchen. Und erst als K panisch durch diesen Gang ohne Ende hindurchgerannt ist, wird der Tunnel, der so hoch oben anfing, tief unter der Stadt enden, und zwar ohne daß unterwegs auch nur das geringste auf einen derart drastischen Höhenabfall hinwies.

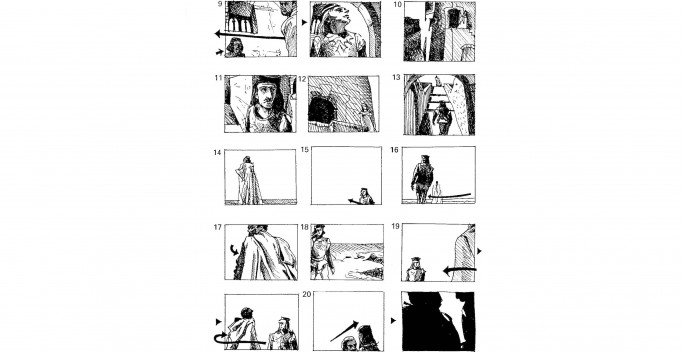

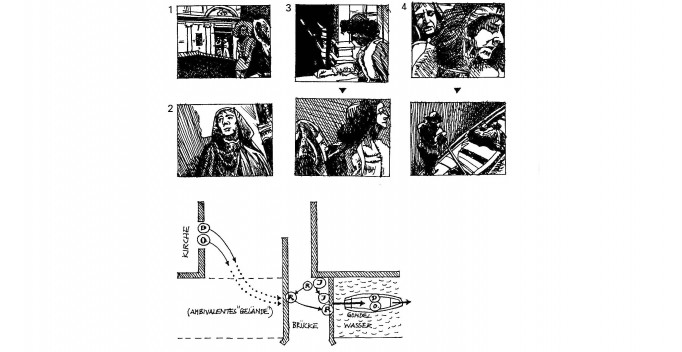

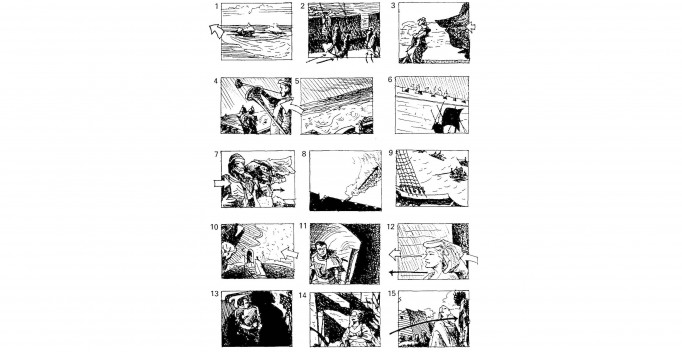

Der psychische Ausnahmezustand, sei er nun durch Medikamente, Krankheiten, extreme Gemütsverfassungen oder Träume herbeigeführt, bildet eine Art thermodynamischen Raum, in welchem die Emotionen als Wärme-Inkonstanten die Zustandsveränderung besorgen. Als Rezept dafür kann gelten: je hitziger der Mensch, desto leichter wirbelt der Raum. Als Othello einmal die Wut packt, wird gar eine ganze Krypta in den ersten Stock hochgeschickt und gleichzeitig der Mohr und seine ihm eben noch nahe Desdemona über das Gelände geschleudert. Das geht dann so (siehe Storyboard 3): Gerade hat Othello erstmals das Jagosche Gift der Eifersucht ins Ohr geträufelt bekommen, da trifft er Desdemona. Wehes gestaltet die Konfrontation, im Unterschied zu Shakespeare, als stumme Szene, wo die „bloody thoughts, with violent pace“ sprachlos ihren „compulsive course“7 nehmen können. Der Ort, wo dieser Zorn Raum gewinnt, ist eine romanische Säulenkrypta, deren Decke von nicht weniger als achtundzwanzig Pfeilern getragen wird. In einer raschen Schnittfolge von acht (Halb-)Totalen (E1-8), die den an sich kleinen Raum zu einem steinernen Wald erweitern, durchkreuzen Othello und Desdemona „in stränge unquietness“ die Zonen ihrer Wirrnis, ohne sich dadurch auch nur einen Schritt näher zu kommen. Im Gegenteil, das paradoxerweise ebenso geradlinige wie ziellose Gehen wird in der sechsten und siebten Einstellung auf einen Höhepunkt hingeführt, in deren Verlauf gleich zweimal hintereinander eine jener seltsamen „Personenschleudern“ in Gang gesetzt wird, mit denen Welles auf dramatischen Höhepunkten seine Helden so gern von hier nach dort katapultiert. Die menschlichen Projektile - und das ist das Grundprinzip - müssen dafür einen Augenblick derart zum Greifen plastisch werden, daß sie wie aus dem filmischen Raum auszubrechen scheinen. Im vorliegenden Fall ist die Schleuder aus einer Kombination von einer diagonal auf die Kamera zulaufenden Person, einer raschen Kamerafahrt und einem sich dazwischen schiebenden, optischen Hindernis gebildet. Letzteres ist hier eine Säule, die, als wäre sie ein weiterer Mitspieler, sich zwischen die beiden sich kreuzenden Achsen von Kamera und Schauspieler zwängt, indem sie pfeilschnell wie ein Schieber durch das eilig sich verengende Bildkader saust. Die achte, den eigentlichen Ortswechsel vollziehende Einstellung betont in scharfem Kontrast zur vorangehenden Forcierung der Perspektive die Zweidimensionalität der Leinwand: Auf einer dunklen Mauer ist kurz der Schattenriß Othellos in einem Türrahmen zu sehen, bis er dann Desdemona (erstmals auch sie als Silhouette) in diesem zum Nicht-Raum gewordenen Ort zurückläßt. Die nächste Einstellung (E9) bildet dazu abermals einen Kontrast, der - eingedenk der szenischen Kontinuität, die nach wie vor waltet - kaum größer sein könnte. War jene schwarz und flach wie ein Scherenschnitt, so ist diese in grellstes Licht getaucht und wieder von höchster dynamischer Plastizität. Aus dem Innen ist ein Außen geworden. Im Falle von Desdemona hat das filmische Katapult sein Ziel bereits erreicht, indem sie, ihr Kellerverlies verlassend, wie durch ein aerodynamisches Wunder emporgeschossen, oben auf einer hohen Außentreppe landet (E10). Othello aber fliegt seine neue Position erst an, indem er, Jago kreuzend, zunächst für einige Einstellungen im off verschwindet. Jago bildet jetzt (Eli), wie das Hebelzentrum einer Waage, die Mittelachse der neuen Lageverteilung, indem seine Blicke das weit auseinanderkatapultierte Liebespaar orten und (ein letztes Mal für einige Zeit) miteinander verbinden. Die neue Situation bildet - das Bild der Waage bestätigt sich - eine exakte Symmetrie, indem, wie sich bald zeigt (El3), Othello auf der gegenüberliegenden Seite des Hebelarms wie Desdemona oben auf einer Treppe angelangt ist. Doch die Raummetamorphose ist damit noch nicht beendet. Erst mit der nächsten Einstellung (es ist die vierzehnte in unserem Storyboard) ist die neue Landefläche voll etabliert; sie erweist sich als das pure Gegenteil unserer Startrampe in der Säulenkrypta. War diese ein wie in Stein gewachsenes Dickicht, so waltet jetzt die Leere; hatte diese eine ausgetüftelte Geometrie, so herrschen hier die nackten Elemente. Alles Gebaute scheint, obwohl wir uns de facto nur wenige Schritte von den Häuserkomplexen entfernt haben, wie vom Erdboden verschwunden. Und das muß so sein, denn wir haben einen neuen Ort der Emotionen erreicht. Über felsigen Abgründen hängend, wird Othello hier Jago aufs energischste zur Rede stellen. Dabei unterwirft der Raum, seinen physikalischen Gesetzen enthoben, sich restlos der Geographie der Gefühle. Auf einmal spielt die bodenlose Tiefe jenes Abgrundes sich auf, als wäre sie eine hohe Mauer, und wirft auf beide einen dämonischen Schatten (E20 und E24). Da wird deutlich: Auch dieser Ort ist kein realer, sondern (wie jene Krypta) ein statt aus Felsen und Stein aus Gefühlsbarrieren gebildeter.

Unter solchen Voraussetzungen wird es nicht verwundern, daß der Film auch innerhalb eines Bildkaders Menschen meilenweit voneinander zu entfernen vermag. In Touch of Evil flüchtet Susan, nachdem sie in einem dubiosen Hotelzimmer mitsamt Leiche aufgewacht ist, nach draußen auf die Feuerleiter und schreit auf die Straße hinunter, wo zufälligerweise gerade ihr Mann in offenem Auto vorbeifährt. Doch, obwohl schier jeder in der menschenreichen Gegend sofort nach oben schaut, bleibt der Herr Gemahl taub. Auf den ersten Blick bildet dies wiederum ein allbekanntes, gefühlsbedingtes Raumempfinden ab - die Situation nämlich, wenn einer sich in Gesellschaft absentiert -, aber die Drastik, womit dies im Film realisiert werden kann, gibt derartigen Szenen eine surreale Qualität. Ironischerweise - ein Ladenschild über ihm leuchtet auf mit dem Trostspruch aller Schäflein „Jesus saves“ - hält der eheliche Retter nach seiner Frau Ausschau. Aber da er sie ganz woanders wähnt, hört er ihr Rufen nicht, auch wenn sie ihm aus wenigen Metern Entfernung ins offene Cabriolet brüllt. (Eine seltsame Taubheit von seiten des Mannes prägt übrigens im ganzen Film die Beziehung zwischen den beiden.) So im naturalistischen Dekor eingefangen, beschwört diese (Nicht-) Begegnung die Fatalität eines Alpdrucks und erinnert uns daran, wie vieles doch im Kino den bautechnischen Errungenschaften unserer Träume angeglichen ist.

Das dramaturgische Revier eines Films ist keine wertfreie Ansammlung von bloß geeigneten und photogenen Spielstätten. Vielmehr haben vergangenes und kommendes Geschehen an allen Ecken und Enden ihre Duftnoten zu hinterlassen. Ein gutes Revier ist, längst bevor irgendwelche Handlung in ihm stattfindet, emotionell markiert. Es weist, wie es der Mathematiker Hermann Minkowski nannte, Stellen mit „affektiver Tonalität“8 auf. Aus dem Fenster von Othellos Schlafgemach hängt ein Riesenkäfig, und auch das Bett drinnen ist ominös besetzt (es wirft bis an die Decke Schatten), und jedes Mal, wenn Othello sich ihm nähert, reißt er mit Gewalt den Vorhang beiseite, als müßte er weiß was beseitigen. Im Falle des Bettes ist die „affektive Tonalität“ leicht zu benennen: Desdemona wird in ihm erdrosselt. So will es ja die Abmachung mit Schicksal und Shakespeare. In Touch of Evil jedoch kann, wenn wir gut aufpassen, die affektive Besetzung eines Ortes gar vor laufender Kamera beobachtet werden. Stellen wir doch mal die Zeugen, wenn so ein Vertrag zwischen Form und Inhalt, zwischen Raum und Emotion besiegelt wird. Quinlan, der lausige Bulle, geht durch eine jener windigen Straßen, an denen das Kaff so reich ist, wo er nach dem Rechten sieht und zum Krummen handreicht, als ihm die Klimperklänge eines Pianolas zugeweht werden. Wie von einer Vision berührt, bleibt er stehen und murmelt: „Huh, Tanya’s still open for business?“ Und als wäre es eine Antwort, bringt der Gegenschuß das mechanische Klavier mit einem flotten Walzer unter den Tasten. Erst dann tritt das Bordell, das Tanya’s Place ist, als Architektur in Erscheinung.

Wie ein Phantombild, wie das imaginierte Dekor einer Sehnsucht markiert die Silhouette der Veranda schwarz und anziehend den Vordergrund. Mögen auch die Papierfetzen im Wind weiter ihres Weges ziehen, Quinlan ist jetzt von anderer Strömung erfaßt, und wie magnetisiert nähert er sich der dunklen Parzelle. Ein Gefühl hat buchstäblich Platz genommen, und ab jetzt braucht in diesem Film nur noch das Fis-Dur der walzerseligen Tastenmaschine zu ertönen, um diesen Ort in „affektiver Tonalität“ zu erzeugen.

Ort der Befindlichkeit

„I think there’s a pain somewhere in the room.“ - Charles Dickens, Hard Times

Die Hauptstraße meiner Kindheit habe ich in lebhafter Erinnerung, sie war breit wie ein Boulevard, derart breit sogar, daß ich die gegenüberliegende Straßenseite immer „Amerika“ nannte. Als es mich Jahre später wieder dorthin verschlug, erwies sich dieser Atlantik aber bloß als eine bessere Gasse. Doch auch das Gegenteil kann eintreten: Charles Dickens hat in vielen seiner Romane die Handlung an reale, nur notdürftig chiffrierte Orte und Ortschaften verlegt, und der Vergleich zwischen Original und Abbild ist deshalb so aufschlußreich, weil die Dislozierung ins Imaginäre des öfteren von einem starken Proportionswandel begleitet ist. „Das wirkliche Rochester“, schreibt der Dickens-Biograph Peter Ackroyd, „die wirkliche Bull Inn-Kneipe, das wirkliche Schuldengefängnis waren nicht so groß und so voller Echos, wie sie es auf diesen Seiten [der Pickwick Papers; FK] werden, wo sie labyrinthisch, unberechenbar und chaotisch sind.“9 Unsere subjektive Raumwahrnehmung - die beiden Beispiele stehen für unzählige andere - hat, wie Alice beim Eintritt ins Wunderland, nach Bedarf einen Kuchen oder ein Fläschchen im Gepäck; ein Biß vom Kuchen macht sie größer, ein Schluck aus dem Fläschchen kleiner. Und über ähnliche Wegzehrung verfügt das Kino, zumal, wenn Orson Welles für den Proviant sorgt. Wie wir sehen werden, ist der Film dabei weit weniger auf die Vorstellungskraft des Zuschauers angewiesen, als es andere Künste sind, führt er doch seinen Dehn- und Schrumpfungszauber unvermittelt am realen Objekt vor. Da stürmt Quinlan etwa, vor Wut schier explodierend, aus einem Zimmer (siehe Storyboard 4). Der Druck, den seine bullige Gestalt auf den engen Korridor, in den er sich jetzt halb einklemmt, ausübt, wird noch hochgepuscht von der tiefen Position einer rückwärtsfahrenden Kamera, die sich eindeutig beeilen muß, um das auf sie losstiebende Ungetüm überhaupt im Bild festhalten zu können - wenn auch ohne Erfolg. Denn schon schwappt es, wie ein losgeschlagenes Schiff, an ihr vorbei. Er torkelt geradezu, der Raum, als die Kamera in eifrig nachkorrigierendem Schwenk ihren Quinlan wieder ins Visier zu bekommen versucht, torkelt, und es scheint, als würden die davon freigesetzten Zentrifugalkräfte die Wände auseinanderschieben. Und der eben noch aus jeglicher Kadrierung herausplatzende Quinlan bekommt darob das Diminutivum verpaßt und taucht hinten im Saal als winziges Kerlchen wieder auf. Da ist kein Trick dabei, bloß ein tüchtiges Weitwinkelobjektiv; es blies die Figur im Nahbereich auf und läßt jetzt aus ihr in der Totalen um so schneller die Luft wieder raus. Zudem mündet, von raschem Schwenk geschickt kaschiert, der enge dunkle Korridor in einen hellbeleuchteten Riesensaal. Sogleich erscheint das Objekt von Quinlans Wut, der mexikanische Drogenfahnder Vargas, im Bild und mit ihm zwei weitere Polizisten, die aufgeregt zu vermitteln versuchen. Der Winzling Quinlan ist von beiden Seiten vom Riesen Vargas eingekesselt. Jawohl, von beiden Seiten. Denn mag ihn links auch der reale Vargas überragen, von rechts drückt ihn dessen gigantischer Schatten womöglich noch gnadenloser zu Boden. (Das Arrangement, diese Geometrie der Moral, in der das Gute das Böse zu überragen hat, ist übrigens wieder von perfider Doppelbödigkeit, denn als Sieger geht der hier zur Schnecke gemachte Schurke aus der Szene hervor. Bei Wehes ist eben öfter, was man sieht, nicht das, was sich ereignet!)

Dominiert in Touch of Evil auch die massige Gestalt Quinlans anfänglich die Szene, so büßt der Mann im Verlauf der Geschichte doch erheblich an Größe ein. Es ist, als ob der Raum sich rächt an soviel frech angemaßter Platzbeanspruchung. Und als dann auch noch die Ausstattung anfängt, ihn zu verhöhnen, und dann der Schnitt und kurz darauf der Ton sich über ihn lustig machen, muß schweren Herzens ihn wohl auch die Kamera, jener zwar gestrenge aber treue Geselle unseres Kleinstadt-Goliaths, fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Es wird ein richtiger showdown daraus, und der Mann wird es nicht überleben.

Angemessen besoffen sitzt Quinlan in Tanya’s Place und harrt der Dinge, die da kommen werden. Der Raum weist zur Feier bereits etwas auf, was man ausstattungstechnisch „eine sprechende Wand“ nennen könnte.10 Auf ihr kündigen sich die zukünftigen Ereignisse bereits in einer höhnischen Dekorpointe an: Hinter dem bulligen Gesicht des Polizisten hängt ein wirklicher Bulle, der ausgestopfte Kopf eines in der Arena gefallenen Stiers, und beide ähneln sich wie Zwillingsbrüder. Schlimmer noch, die Bullentrophäe ist umrahmt von Fotos siegreicher Toreros. Nur ein einzelnes Bildrähmchen ist leer (kein Wunder, denn es ist ein Spiegel), aber nicht lange, dann zeichnet sich die Gestalt von Vargas in ihm ab. Auf der Jagd nach Quinlan reiht der mexikanische Polizist sein Konterfei unter die der Stierkämpfer ein. Und wenn er sich, auf Zwergenmaß heruntergespiegelt, ebenso chancenlos klein ausnimmt wie jene feinsäuberlich aufgehängten Jungs in der Riege, am Ausgang des Kampfes kann von nun an wohl kein Zweifel mehr bestehen: Goliath hat seinen David gefunden. Da ruft jemand von der Straße her zum Final-Auftakt, und der stockbesoffene Bulle erhebt sich und schwankt Richtung Tür. Draußen erwartet ihn bereits die Kamera (siehe Storyboard 5). Sie, tiefplaziert nahe am Fuß einer dreistufigen Treppe, die vom Vorbau des Etablissements auf die Straße führt, hält ihn klar im Visier. Und er, anfänglich noch kleinwüchsig, dort hinten in der Achsenverlängerung des obligatorischen Weitwinkels, tritt ihr ebenso mannhaft wie beschwipst gegenüber.11 Mit jedem Schritt aber - das Kräftemessen scheint auf einmal gar nicht mehr so vorentschieden - schwillt seine Gestalt an, und jeder Zuschauer kann sich leicht ausrechnen, wie gigantisch dieser dort nahende Stier noch werden wird. Doch wie so oft genügt Welles die Erwartung vollauf, und in einem wunderbar getimten Umschnitt springt er Quinlan, noch bevor dieser zu voller Größe anwachsen kann, über die Schulter (E2). Für den Bruchteil einer Sekunde füllen dessen Körpermassen das Bild, um sofort von einer kombinierten Doppelbewegung aus hochschnellendem Kamerakran und Quinlans Stolperschritt die Treppe hinunter miniaturisiert zu werden. Hat es dabei nicht verdächtig den Anschein, daß Quinlan statt Whiskey mal wieder aus Alicens Fläschchen getrunken hat?

Das Bordell übrigens, aus dem der Fettwanst in das Heinzelmännchendasein torkelt, ist ein Ort, ausgefüllt mit Sachen und Sächelchen, wie ein billiger Souvenirladen. Derart abgefüllt mit Erinnerungen, bildet er einen weiteren mit Emotionen ausstaffierten Raum. Der Ramsch - mais quel bordel! - ist in diesem Film eindeutig erotisch besetzt. Tanyas Gemütspuff, wie auch der Stripladen, der ihm gerade gegenüberliegt, quellen über vor lauter Ausstattung, während die Bleiben der eigentlichen Liebespaare im Hotel, Motel und Appartement von trostloser Kahlheit sind. Ja, sogar von der Musik wird die treue Liebe im Stich gelassen, und nur dort, wo sie käuflich ist, klimpern und schäkern und schrammein die Klänge, was das Zeug hält. Und zynischerweise erst, als Vargas Frau in ihrem abgelegenen Motelzimmer offensichtlich (und zu flotter Musik, wie sich versteht) vergewaltigt worden ist, füllt sich auch dessen Kargheit mit Geschichte und quillt auch dieser Ort auf einmal über vor Chaos und Ravage. So verwandeln unsichtbar bleibende Erlebnisse sichtbar einen Raum, in dem es jetzt aussieht, „als ob es irgendwo einen Schmerz gäbe“. Bei Welles scheint sich die Sinnlichkeit sowieso vorzugsweise aufs Ameublement niederzuschlagen, denn auch in The Trial ist Joseph Ks Junggesellenwohnung in wörtlichem Sinn von liebloser Kahlheit. Ganz im Gegensatz zu der seines großen Gegenspielers, des Anwalts, der in seiner barocken Bett-Entourage (komplett mit Deckenspiegel!) nicht nur seine Kunden empfängt, sondern auch die Empfängnisfähigkeit seines Zimmermädchens auf wiederholte Probe stellt. Währenddem ist der arme Joseph zu weniger als einer Josephs-Ehe mit seiner Zimmernachbarin verdonnert. Sie ihrerseits verfügt über ein ganz üppig dekoriertes Zimmer, aber schließlich animiert sie auch in einem Nachtklub. Mit ihr, jenem ominösen Fräulein Bürstner, teilt Joseph K das Appartement. Einladend liegen ihre beiden Schlafzimmer unmittelbar nebeneinander und sind erst noch durch eine große Schiebetür, die breiteste in der ganzen Wohnung und eine, die nie abgeschlossen ist, miteinander verbunden. Was sich in der Anlage bereits wie die halbe Miete anhört, ist aber in Tat und Wahrheit, mittels desorientierenden Kamerafahrten und verwirrenden Stilbrüchen in der Ausstattung, zu einem Labyrinth der Josephschen Verklemmtheit ausgelegt. Denn obwohl der Grundriß dieses Mietobjekts denkbar einfach ist - rechts vom Korridor liegen Bad, Küche und Eßzimmer, links die beiden Schlafzimmer -, gilt eine komplizierte Verkehrsordnung zwischen dessen Bewohnern. Nicht zuletzt sie bewirkt, daß der Zuschauer den Eindruck eines äußerst verwinkelten Grundrisses bekommt, und wohl in der Absicht, diesen noch drastischer dem seelischen Haushalt nachzuzeichnen, hat Welles, in Abweichung von Kafkas Vorlage, aus Fräulein Bürstner eine professionelle Animierdame gemacht, für jeden offen, bloß für K nicht. Darüber hinaus zeigt die Wellessche Inszenierung den Regisseur als quälgeistigen maître d'honneur, indem er die direkteste Verbindung zwischen den beiden, die Schiebetür, tabuisiert: No Trespassing, Durchgang verboten. Kurz, wie sich sein Held im Raum befindet, das wird zum ausschließlichen Abbild seiner Befindlichkeit. Die Wände werden zum Nervenkostüm ihrer Bewohner, und an den Orten ihrer Geschichte ist die Psychose zur Baumeisterin avanciert und hält fröhliches Richtfest. Und glauben Sie mir, wo die die Kelle schwingt, ist bald nicht nur jeglicher Ausgang vermauert, sondern kriecht auch die Zeit, als vierte Dimension, einer verängstigten Schnecke gleich, zurück in die dritte. Denn angehalten scheint in The Trial die Zeit und übernommen hat ihre Aufgabe ein kompliziertes System von räumlichen Verschiebungen: Wie das Räderwerk eines Uhrwerks drehen die Zimmer umeinander, als markierte ihre jeweilige Position die Zeitläufe dieser Geschichte, als zeigten sie an, wie spät es in ihr sei. Man versuche nur mal in der Wohnung des Anwalts die Küche in bezug auf die anderen Räume zu orten, um zu merken: Hier herrscht die gleitende Anordnung eines Planetariums.

Paradoxe Ortswechsel

„Das Bewegte bewegt sich weder in dem Raum, wo es sich befindet, noch in dem Raum, wo es sich nicht befindet.“

- Xenon

Touch of Evil wurde in einem seltsamen Städtchen, genannt Venice, in Kalifornien gedreht. Ich kenne dessen heutigen Zustand nicht, aber damals in den fünfziger Jahren war es eine ziemlich heruntergekommene Kopie von Venedig, komplett mit Seufzerbrücke und Canal Grande. Welles hat für den Film daraus das mexikanische Grenzstädtchen Los Rohles gemacht. An la bella Venezia erinnert perfiderweise nur noch der Name des Oberschurken der Geschichte, der Grandi heißt und wirklich eine canaglia grande ist. Die wichtigste Staffage dieses verfaulenden Fleckchens ist ein Straßenkomplex, dessen Häuser Arkaden vor die Nase gesetzt bekamen, die ihren Fassaden tatsächlich einen etwas spanischen Anstrich geben. Vor ihnen findet ein typisch Welles- scher Ortswechsel statt. Zunächst wird die Rundbogenarchitektur überschwemmt von Leuten, dann, mit einem Mal, sind die Straßen wie leergefegt, und Musik und Handlung legen uns nahe, daß wir uns offensichtlich in einem ganz anderen Viertel befinden. Es ist eine Dislozierung, die am Ort bleibt, um vom Fleck zu kommen. Sie wirkt, als wolle das Wellessche Kino endlich einmal das Xenonsche Paradox vom stehenden Pfeil realisiert sehen. Ich nehme an, Sie kennen die Possen dieses vorsokratischen Witzereißers, der Achilles bewies, daß er beim Rennen nie auch nur eine Schildkröte würde überholen können, und der zwei in entgegengesetzter Richtung zu einem Stadionrundgang startenden Läufern prophezeite, daß sie nie ankommen würden. Xenon bediente sich bei derartig pfiffigen Sophismen einer Methode, die bereits kinematographisch zu nennen ist, weil sie die Bewegung in eine Serie unbeweglicher Einzelphasen zerlegt. So kommt der fliegende Pfeil bei ihm zum Stehen. Das Xenonsche Kopfkino wirft einen Blick auf die Welt mit extrem langer Brennweite. Seine Vorgehensweise ist das philosophische Äquivalent jener typischen Tele-Einstellung, wo einer auf die Kamera zurennt und rennt und rennt und dennoch nicht näher zu kommen scheint. Die Opfergaben, die Welles auf dem Altar dieses Griechen darbrachte, sind zahlreich. In The Lady from Shanghai kehren die Protagonisten mit ihrem Schiff von Acapulco zurück nach San Francisco. Die Einstellung, die zwischen hier und dort vermittelt, zeigt die Jacht auf hoher See; stolz durchkreuzt sie das Wasser, und im Vordergrund brechen die Wellen. Nur daß keine Welle sich bewegt dabei und das Schiff nicht vom Fleck kommt. Denn die mehrere hundert Seemeilen lange Fahrt ist zu einem einzigen Standbild eingefroren worden und so in zweifacher Hinsicht festgehalten, als Abbildung wie als Bewegungserstarrung; ein wahrhaft Xenonscher Stoptrick!

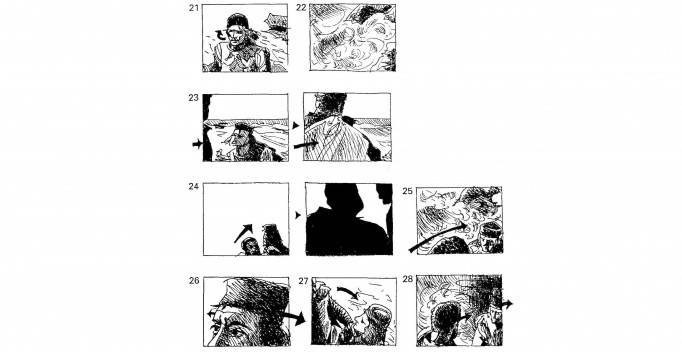

Und im Stehen fliegt der Pfeil, und es ereignen sich sonderbare Ortsrochaden, wie in jenem Altersheim in Citizen Kane, wo sich der pensionierte Journalist Leland an frühere Zeiten erinnert und sogleich hinter ihm die Schwestern und Rollstühle sich in den Frühstückstisch seines ehemaligen Arbeitgebers verwandeln. Derartig drastisches Am-Ort-Reisen fand, bevor es den Film gab, nur im Kopf statt, ja, es war, wie Thomas Hobbes meinte, das Markenzeichen der Phantasie schlechthin, daß einem die Einbildungskraft „in a point of time“12 von hier nach ganz woanders transportieren könne. Nirgendwo als im Kino ist der Raum ein so täuschend reales Abbild des Imaginierten. Das hängt wohl damit zusammen, daß der Ort, von dem aus betrachtet wird, im Gegensatz zu einem Theatersaal, ästhetisch keine Rolle spielt. Der Abspielort ist abwesend, solange das eigentlich Abwesende, der Film, sich präsentiert. Denn mit dem Verlöschen des Saallichts wird auch der Saal ausgelöscht und kommt dem Zuschauer die konkrete Lokalisierung abhanden. Und wo der eigene Standort verlorengeht, muß zwangsläufig jeglicher Raum seine Konsistenz verlieren. Von da an ist man im Kino nur noch dort, wo man nicht ist. Und dort ereignet sich folgendes (siehe Storyboard 6 und Grundriß 3):

Zwei stehen auf einer Brücke und schauen zwei anderen zu, die, aus einer Kirche kommend, den Platz davor betreten (E1). Kaum sind sie erschienen, werden sie schon vom massiven Brückengeländer unseren Blicken kurz entzogen. Die zwei auf der Brücke wechseln auf die andere Seite (E3), und erwartungsgemäß tauchen die beiden Kirchgänger dort unter der Brücke wieder auf (E4), nur, daß sie jetzt nicht mehr gehen, sondern - in einer Gondel weiterfahren'. Der Platz hat sich, mir nichts, dir nichts, in einen Kanal verwandelt. Man bedenke: Zwischen dem letzten Mal, wo wir das Paar auf der anderen Seite der Brücke noch übers Pflaster gehen sahen, und jetzt, wo wir ihnen in einem Schiffchen wiederbegegnen, vergehen sage und schreibe dreizehn Sekunden. So schnell steigt keiner um, es sei denn, er hat einen Montagetisch als Lotse. Der Wandel ist um so überraschender, weil in dieser kleinen Szene aus dem Prolog des Othello jenseits der Brücke weit und breit kein Wasser zu sehen war! So entrollt sich im Kopf des Betrachters ein real völlig unmöglicher Grundriß, auf dem Steine flüssig werden.

Wer sich bemüht, mit Bleistift und Papier die Wellessche Geographie zu rekonstruieren, bekommt rasch mal die Quadratur des Kreises unter die Finger. Versuchen wir doch nur mal den Weg aufzuzeichnen, den Joseph K in The Trial vom Schlafzimmer des Anwalts bis zu jener Kammer zurücklegt, deren riesige Papierberge ihm und der Zofe des Hauses zum Liebesnest werden. Der Gang läßt sich - mit einiger Mühe zwar, aber dennoch - aufzeichnen (siehe Grundriß 4). Er führt eindeutig in einen dem Anwaltsdomizil gegenüberliegenden Flügel des Gebäudes. Doch als Joseph K via ein Oberlicht aus jener Kammer herausschaut, blickt er direkt in das Schlafzimmer des Anwalts. So schließen sich, wie auf einem Bild von M.C. Escher, die Räume kurz und kommt sich näher, was sich entfernt. Immer wieder trifft bei Welles das, was auseinandergeht, genau dadurch aufeinander, daß es auseinandergeht, und umgekehrt. In Othello macht Cassio bei Desdemona seine Aufwartung (siehe Storyboard 7). Sie steht vorne im Bild, während von ihm im Hintergrund nur der Schatten zu sehen ist. Dann gehen beide aufeinander zu, sie von links, er von rechts. Da aber die Kamera den Vorgang deutlich von links der Mittelachse registriert, sieht es so aus, als würden Cassios Schatten und Desdemonas Realgestalt, als würden beide sich voneinander erst entfernen müssen (E1), um (im nächsten Bild dann [E2]) zusammenzukommen. So trifft man sich, und - verlassen Sie sich darauf! - so verläßt man sich auch wieder, Vargas und Quinlan in Touch of Evil etwa.13 Der Polizist und sein Assistent gehen nach links ab, Vargas nach rechts. Ein Achsensprung ereignet sich, und jetzt sehen wir die Schatten des Kriminalduos von links nach rechts über eine Scheunenwand streifen. Vargas müßte sich nach dem Büchlein jetzt links im Off weiter entfernen. Aber dieser Regisseur liebt die kinematographischen Verkehrsregeln nicht sonderlich, und so läßt er die Kamera nach rechts schwenken und dort den Vargas auftauchen. Aber, immerhin, er geht nach links! Falls Ihnen an dieser Stelle schon der Kopf drehen sollte, vergessen Sie bitte sofort wieder, was ich gesagt habe, denn das alles war nur die technische Vorbereitung für das, was jetzt kommt (siehe Storyboard 8): In die richtigen Positionen gepurzelt, gehen die Schatten der beiden Polizisten auf die reale Gestalt von Vargas zu, obwohl sie sich entfernen... Moment, könnten wir den Trick nochmals sehen, Mr. Wehes? Nein, leider, der alte Fuchs ist schon wieder weiter. Und wir, abermals uns umdrehend zu den Schauplätzen, können uns nur wundern: War das alles vielleicht nur ingeniös arrangierter Formalismus, Gauklereien in Windeseile? Doch dann drängen sich die Folgen auf, die diese beiden Begegnungen für den Beteiligten haben werden. Wird das Treffen nicht jedesmal für einen der Partner zum tödlichen Verhängnis? Desdemona, indem sie sich mit Cassio trifft und so dem ebenfalls anwesenden Jago Gelegenheit gibt, Othellos mörderische Eifersucht anzufachen, und Quinlan, indem die Begegnung mit Vargas seinen moralischen Niedergang besiegelt, an dessen Ende er von seinem einzigen Vertrauten, dem beim Treffen ebenfalls anwesenden Pete, erschossen werden wird. Kein Zweifel, hier fallen Vereinigen und Scheiden nicht nur im formalen Arrangement, sondern auch auf der Erzählebene in ein schicksalhaftes double bind zusammen.

Der filmische Umweg

„Turn and turn,

and yet go on and turn again.“ - Shakespeare, Othello, IV, 1

Erinnern Sie sich noch daran, wie in der Einleitung Joseph K kreuz und quer und doch im Kreis ging? So soll es jetzt ein ganzes Kapitel lang zu und her gehen. Schöne Perspektive! Fast so schön wie die jener Straße in Acapulco, durch die Elsa, „the lady from Shanghai“, jetzt rennt; mit dem Unterschied allerdings, daß ihre kleine Avenue schnurgerade ist. Links und rechts weist diese (immer mal wieder) Arkadengänge auf, und in einer davon steht die Kamera auf Schienen und verfolgt Elsa, wie sie da hübsch in der Mitte ihres Weges daherkommt. Am Ende der Straße angekommen, biegt sie ab, und da sie nach links muß, geht sie selbstverständlich - nach rechts! Denn soviel wissen wir mittlerweile über die filmische Geographie, daß man dort nicht wie im wirklichen Leben zum Ziel gelangt. Und nachdem Elsa abbiegt, rennt sie auf uns zu, hinein in die Arkade, nahe der Kamera entlang, um sofort wieder abzudrehen, um eine Säule herum, die Straße jetzt überquerend, und unter den Arkaden gegenüber im Eingang einer Kneipe zu verschwinden.

Merkwürdiges Verhalten insgesamt, und dennoch wirkt es im Film wie selbstverständlich, ja logisch. Denn Elsa ist zutiefst aufgewühlt. Das zunächst ist es, was ihr fluchtartiger Gang in diese kreisende Bewegung münden läßt. Doch damit nicht genug. Wirkt sie nicht zudem wie ein Vogel, wie sie da in strahlendem Weiß, jeglicher Schwerkraft enthoben, über den mexikanischen Staub schwebt? Sie tut es eben den Schwalben gleich, die jeweils auch, kurz bevor sie im Nest landen, ihren Flug in einer plötzlich ausholenden Kurve ausschwingen lassen. Zudem - die nächste Totale zeigt es - taucht ihr Liebhaber in eben jener Ecke auf, wo vorhin, am Ende der Arkade, auch die Kamera landete; und somit geht es ihm wie uns: Das überraschende Nahekommen der Frau, dieses für einen Moment fast physische Greifbarwerden dieser Traumgestalt und ihr ebenso sofortiges Wiederverschwinden evozieren die flüchtige erotische Präsenz einer kurz und unerwartet auftauchenden Geliebten. Es ist, als ob es dem Film sekundenlang den Atem verschlagen würde. Das sind immerhin drei gute Gründe, jene Straße nicht einfach geradeaus hinunterzurennen. Denn man geht nicht einfach von hier nach dort im Film (und wer schon im Leben?). Die Spieler gleichen manchmal ganzen Transportunternehmen, und es steckt Kunst darin, die Vielzahl ihrer Dienstgänge in einem möglichst ökonomischen, schlanken Parcours unterzubringen. Aber manchmal sieht ein bißchen Umweg einfach schlicht besser aus auf der Leinwand. Im gleichen Film geht der Liebhaber, den wir da am Schluß kurz auftauchen sahen, am Strand hinter einem dubiosen Geschäftsfreund her. Dieser klettert einen Hafensteg hoch und an der anderen Seite wieder hinunter, unser Mann hinter ihm her, und das Ganze in schöner Kamerakranbewegung eingefangen. Auf diese hätten wir verzichten müssen, wenn die beiden einfach unter dem Steg durchgelaufen wären. In The Trial, einem wahrhaft labyrinthischen Gebilde, aus dem es kein Entrinnen gibt, werden die Schauspieler in den oft tollkühnsten Zickzackbewegungen durchs Dekor geschickt. Folgen wir nur mal Joseph K kurz in die Oper, besser gesagt, folgen wir ihm, wie er da wohl wieder herauskommt, mitten in der Vorstellung, quer durch das offensichtlich ausverkaufte Auditorium. Ein kleiner Handzettel, von Nachbar zu Nachbar weitergereicht, hat ihm da den Belcanto-Abend vermasselt. Nach rechts durch die eigene Reihe will er nicht, weil er dafür eine Dame aufwecken müßte, die bereits schläft. Dann also die Reihe dahinter. Nicht daß das weniger umständlich wäre! Zum Übermaß ist der Schnitt jeweils so angelegt, daß sein Gewurstel durch die heiligen Hallen von Einstellung zu Einstellung noch künstlich gedehnt wird. Minimale Bewegungsrepetitionen bewirken, daß K in diesem Menschenmeer, dessen abgedunkelte Anonymität uns die Orientierung erschwert, wie ein Schiffchen fortwährend von unsichtbaren Wellen zurückgeschlagen zu werden scheint. Doch sind diese Handlungsverdopplungen ohne genaueste Schnittanalyse für den Betrachter im Kino nicht als solche zu erkennen. Was bleibt, ist der Eindruck eines Raumes, der auf unerklärliche Art und Weise ins Rutschen gerät, wie auf Bergtouren die Welt unter einem beim Gehen über Schotterfelder.

Die Apotheose des Umweges ist aber gewiß jene Fortbewegungsaktivität, die den Betroffenen keinen Schritt weiterbringt. Wen wundert’s, daß Wehes, dieser Handwerker in Paradoxien, eine besondere Vorliebe für sie zeigt, für diese figura serpentinata, für diese plötzlich an Ort herumkreiselnden Schauspieler. Bei Othello insbesondere treiben die Emotionen des öfteren so torkelnd-stationär umher. Aber auch andere Helden in anderen Filmen werden hin und wieder von derartigen Pirouetten der Leidenschaft hingerissen. Da die Figur der serpentinata ein typisch manieristisches Bildmotiv ist, wäre hier anzusetzen, würden wir den (tatsächlich eminenten) Einfluß jener Kunsttradition des Manierismus auf die Raumgestaltung bei Orson Wehes untersuchen. Aber ein derartiger Exkurs ist für ein späteres, noch ungeschriebenes Kapitel vorgesehen. Dafür kann ich hier mit dem Gipfelpunkt der kinematographischen Aneignung manieristischer Bildmotive dienen, mit dem Paradox des Paradoxons: Die Achsenumdrehung, mit der man trotzdem vorwärts kommt! Und wiederum ist es Othello, der ihn vortanzen darf, diesen pas de turbine. Sobald in seinem Umkleidezimmer ihn der Floh, den ihm Jago ins Ohr gesetzt hat, beißt, explodiert in ihm derart die Wut, daß er mit etwas, was einem doppelten Rittberger näher kommt als irgendeiner mir sonst bekannten Fortbewegungsart, im Hand-, präziser im Leibumdrehen von hier nach dort, von diesem in jenen Raum katapultiert wird. Im Gegensatz zu dem, was ihr Name vermuten ließe, hat die Serpentine hier nichts Ornamentales mehr. Sie ist eine gestische Regung, in der sich emotionelle Energie derart akkumuliert, daß sie nicht nur der von ihr betroffenen Person das Torkeln lehrt, sondern auch dem Drehort selbst. Und dieser ist im Film, wie wir bereits sahen, als kommunizierendes Gefäß mit dem Innenleben der Helden aufs engste verbunden. In solchen Momenten wird figura serpentinata zur Raumschleuder. Das Karussell der Leidenschaft würfelt die Wände neu, und im Ausschwingen zeigt sich als neue Umgebung der drastisch gewandelte Ort. Nach rechts schleudert es Othello, nach links den Jago. (Dessen Raumflucht bildet eine symmetrische Gegenbewegung zur Initialpirouette seines Herrn.) Auseinander stieben also die beiden Körper, um - es ist der Paradoxien kein Ende - am neuen Ort umgehend wieder zusammenzutreffen. Der Raum hat sich dank der Zentrifugalkraft seiner Bewohner zu beachtlichen Dimensionen ausgebreitet. Das enge Umkleideverlies ist einer imposanten Halle gewichen. Und nicht zuletzt: Der zornige Purzelbaum kaschierte geschickt den Wechsel von realem Dekor zum Studio. Dieser Ortswechsel per Achsendrehung vermag - wen wundert’s - noch mehr, hat er doch mitunter gar Einfluß auf das Wetter. Als Othello, dessen Leidenschaften ihn offensichtlich zum Filmarchitekten der Dekonstruktion prädestinieren, in Zypern an Land geht, legt sich, nur weil sich der Held dabei im Kreis dreht, ein Sturm (siehe Storyboard 9). Das geht so: An der Küste herrscht Windkraft zehn. Von den Wehren der Meeresfestung aus spähen die Protagonisten des kommenden Dramas samt Fußvolk aufs Meer hinaus, da die Fama der Ankunft des Mohren sich gleichfalls mit dem Sturm erhob. Wild flattern Mäntel und Haare und verstellen die Sicht. Doch dann scheint es soweit. Kanonen überdonnern die Blitzschläge am Himmel: Der neue Statthalter hat vor den gischtgepeitschten Felsen Zyperns angelegt. Am Fuß einer Klippe, dort, wo im Küstengestein eine Pforte geschlagen ist, sieht man ihn kurz an Land gehen, um sofort wieder im künstlichen Felsentor zu verschwinden. Und da drinnen gibt es eine Wendeltreppe, wie ein Schneckengehäuse im Küstenbasalt, und die schickt den Helden, ohne daß er sich dazu erst aufregen muß, von selber in eine figura serpentinata, und wenn er oben herauskommt, ist der Raum verwandelt, genauer, hat sich die meteorologische Depression, in die der Ort sich gerade noch hüllte, in das Nichts eines lauen Windchens verflüchtigt: „If after every tempest come such calms“14, seufzt Othello. Denn hin ist der Sturm und der Blitz und der Donner, und nur die sanft bewegten Silhouetten von Fahnen zeigen an, daß die plötzlic