Noch bevor wir das erste Bild zu sehen bekommen, haben wir es mit zwei Stimmen zu tun. Aus dem Off tönt ein Gespräch der Annelies Schwarze mit ihrem Sohn, der, kaum vernehmlich, aber doch spürbar anwesend, ihren Kindheitserinnerungen folgt: „... das waren Geschichten, die für mich eigentlich nicht in Frage kamen, weil es Jungengeschichten waren.“1 Dieser Satz wiegt schwer, denn er determiniert den gesamten Film. Es geht um (Geschlechter-) Differenz, um Erinnerungsspuren, um das Begehren, das sich aus dem Abwesenden konstituiert. Nicht von ungefähr wird das erste (leere) Bild, die schwarze Leinwand, mit einer akusmatischen Präsenz2 der Mutter versehen - die sinnlichen Erfahrungen des Kinogängers, dessen Blick notwendigerweise partial und gerichtet ist, dessen Gehör aber ungerichtet den gesamten Raum wahrzunehmen vermag, ähneln denen des Kleinkindes, das sich der kontinuierlichen Gegenwart der immer wieder aus dem Gesichtsfeld entschwindenden Mutter über deren Stimme versichert.

Der Mangel wird hier über den Verzicht auf die Bildebene eingeführt, das Begehren über den sich auf die Abwesenheit (des Vergangenen) beziehenden Ton. Dadurch, daß wir gleichermaßen in ein Gespräch „einsteigen“, das augenscheinlich auch außerhalb des filmischen (Erzähl-)Rahmens besteht, das wir hören, noch bevor der Film „richtig“ begonnen hat, sind wir sofort auf dessen Entstehen verwiesen. Der Zuschauer wird nicht bloß mit einem biographischen Raum konfrontiert, sondern auch mit einer Situation, die den Film überhaupt erst begründet: Da redet eine Mutter mit ihrem Sohn. Was der Film nun gerade nicht macht, ist, das vorfilmische Geschehen realistisch zu bearbeiten (wenngleich er, technisch gesehen, auf analog aufgezeichneten Bildern basiert). Er zeigt sich hingegen von Anfang an als ein im Entstehen begriffenes Werk, das zwischen Inszenierungen und (gefundenen oder für den Film hergestellten und kompilierten) Dokumenten sich bewegt und das sich der verschiedenen filmischen Ebenen (Bild, Ton, Schrift) auf autonomen Schienen bedient.

Wir haben es im Laufe des Films vordergründig mit weitgehend chronologisch angeordneten Elementen aus individuellen und kollektiven Gedächtnisspeichern zu tun, mit Erinnerungen und Mythologien aus Deutschland, die von den zwanziger bis zu den sechziger Jahren reichen. Dies sind Erinnerungen an eine von Nationalsozialismus und Krieg und also von Kitsch und Tod geprägte Jugend, an einen von Schuld und Verdrängung gezeichneten kleinfamiliären Neubeginn während der Nachkriegszeit.

Der eigentliche „Inhalt“ von Das bleibt, das kommt nie wieder geht aber weit über diese biographischen Verankerungspunkte hinaus, denn der Film funktioniert nicht linear, sondern wie ein Freudscher Wunderblock, als Aufzeichnungsapparat eines von Wiederholungen und Spiegelungen gezeichneten Gedächtnisses. Sein komplexes und assoziativ verfahrendes Denken setzt sich mit den in den Ausgangsmaterialien „gefundenen“, aber auch mit den durch den filmischen Diskurs erzeugten Gedächtnisbildern auseinander. Ein schwieriges und unzureichendes Unterfangen wäre daher der Versuch, den Film vorweg kurz beschreiben oder gar „erzählen“ zu wollen. Im Laufe meiner Überlegungen werde ich nach Maßgabe versuchen, die Strukturen dieses kinematischen Porträts vor Augen zu führen. Ich werde mich im folgenden mit der reflexiv angelegten Konstruktion der Gedächtnisbilder anhand einiger Leitmotive auseinandersetzen, die den Film durchziehen. Dabei sollen als wesentliches Moment des essayistischen Verfahrens die im Moment des Stillstands erkennbaren Übergänge erfaßt werden, in denen sich die gleichermaßen durch den Film gefaßten Gedanken befinden. Dies freilich auf der privilegierten Grundlage, den Film mehrmals gesehen zu haben und nicht dem Problem des Erinnerns beim (einmaligen) Betrachten selbst ausgesetzt zu sein. Denn gerade die beiden Komponenten der kinematographischen Maschine - Montage und Beweglichkeit - stellen uns vor das Paradox des Vergessen-Erinnerns, das dem visuellen Dispositiv eigen ist: Indem es die Erinnerung in den Mechanismus der Vision projiziert, endet es damit, so Marie-Claire Ropars, „daß es die Gedächtnissubstanz und die Möglichkeit, den Blick zu fixieren, auflöst“3.

Das reflexive Bündnis der Wörter und Bilder im essayistischen Film bewegt sich in einem Zwischenraum: zwischen der akustischen und der visuellen Schiene, aber auch zwischen den aus unterschiedlichen Materialien zusammengesetzten Bildfolgen, zwischen Bild und Schrift, zwischen Stimme und Musik. Es befindet sich bei Schwarze zudem in einem Übergang zwischen den Medien Photographie, Film und Video beziehungsweise Fernsehen, an einem Ort, den Raymond Bellour L’Entre-Images4 genannt hat. Wenn auch eine Definition des Essayistischen immer unvollkommen sein wird, so scheint mir in diesem Zusammenhang der von Bellour vorgeschlagene Essaybegriff in bezug auf das Bewegungsbild wesentlich: „Der Essay hält die Bewegung an und läßt dem Gedanken Zeit, eine neue, aus der gemeinsam vorangetriebenen Bewegung von Wörtern und Bildern entstandenen Gestalt anzunehmen.“5

Wenn das Vorfilmische bei Herbert Schwarze zentrale Bedeutung erlangt, dann nicht im Bazinschen Sinne. Nicht um die „Aufdeckung des Wirklichen“6 im filmischen Bild, sondern um das Denken des Bildes geht es hier, das vor der filmischen Wahrnehmung liegt. Schon der Beginn von Das bleibt, das kommt nie wieder zeigt dies als strukturelle Vorwegnahme des gesamten Films, denn er verdichtet das Folgende durch das Was und Wie seiner Äußerung.

Der Film beginnt also mit Berliner Kindheitserinnerungen aus den zwanziger, dreißiger Jahren. Da ist von Natur die Rede, von warmen Sommerabenden, vom Wald und vom Wasser - Topoi, die auf einer die ikonographische Tradition deutscher Romantik verfolgenden Ebene während des gesamten Films mehrfach aufgegriffen werden. Hier arbeitet der Film bereits mit Hilfe verschiedener Medien und Genres. Er setzt Photographien und Amateurfilme ein, bedient sich der Animation. Dann folgt quer über die Leinwand laufend als flächenfüllendes Schrift-Bild der Titel des Films (ein sehr viel später folgendes Zitat der Mutter, das sich auf die Zerstörung der Natur bezieht) - auch diese visuelle Figur wird im Laufe des Essays noch mehrmals aufgegriffen werden. Die nächsten Einstellungen führen ein den Film konstituierendes Element ein: die an der Malerei Caspar David Friedrichs orientierte Konfiguration, von Schwarze vornehmlich über Inszenierungen mit der Mutter ins Bild gesetzt, meist als eine dem Zuseher abgewandte Figur, die eine Landschaft im Hintergrund betrachtet. C.D. Friedrich steht hier jedoch für mehr als ein Stück deutsche Kulturgeschichte, denn in dem sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts entwickelten variablen Auge7, das die Natur nicht mehr in ihrer Exaktheit, sondern in ihrer Flüchtigkeit und Lebendigkeit zu fassen sucht, wird eine photographische Ideologie der Repräsentation vorweggenommen, die die Welt als ununterbrochenes Feld potentieller Gemälde betrachtet und rahmt.

Wenn Annelies Schwarze in roter Abendrobe vor einem reißenden Wasserfall posiert, dann wird das Szenische des Ensembles durch eine elliptische Montage unterstrichen. Das Kostüm und die Montage sind gleichzeitig auch eine Vorwegnahme der später folgenden Zitate aus den Spielfilmen Veit Harlans (Opfergang und Jud Süß), in denen Kristina Söderbaum naturhafte Weiblichkeit und Todessehnsucht verkörpert und die sich ebenfalls der Motive einiger - in ihrem Sinn und ihrer Bedeutung umgeschriebenen - Tableaus von C.D. Friedrich bedienen. Dieses sichtbare Wiederlesen und allegorische Neuverketten von Fragmenten führt den Zuseher auf den Blick einer Analyse hin, die den Text immer auch zuerst einer Relektüre unterziehen wird.

Bereits im Filmbeginn ist das strukturelle Konzept des Porträts angelegt. Es geht von den verbalsprachlich geäußerten Erinnerungen der Mutter aus, die sich aus vielerlei Schichten schälen: Die meist aus dem Off erzählten oder stark inszenierten Äußerungen der Annelies Schwarze entziehen sich von Anfang an der Eindeutigkeit, denn die akusmatische Stimme ist hier nicht mehr Zentrum des Films. Dies einerseits, weil sie mit dem Bild in Dissonanz tritt, und andererseits, weil sie sich in viele Stimmen aufspaltet. Die Off-Stimme der aus ihrem Leben erzählenden Annelies Schwarze wird am Anfang zur Synchronstimme von Söderbaum in Opfergang, aber auch zur die Biographie Kristina Söderbaums rezitierenden In-Stimme; neben der akusmatisch- dokumentarischen Stimme der Schwarze gibt es also eine sichtbar-inszenierte Stimme, die in einen fiktiven Raum führt und Texte und Lieder rezitiert. Nach und nach fügen sich andere Off-Stimmen dazu, etwa eine männliche, die Auszüge aus Albert Speers Spandauer Tagebüchern liest, oder ein mehrstimmig rezitierender Chor. Das Konzept der klassischen allmächtigen Off-Stimme löst sich hier auf: Die Stimme kommt zwar technisch gesehen von außerhalb, gerät aber in eine Art „absolutes“ Off8, weil sie sich gegenüber dem Bildablauf autonom bewegt, somit aufhört, alles zu wissen oder zu sehen, oder aber zur Stimme des Selbstporträts wird. Dazu fügen sich auf der akustischen Ebene die Musik, Originaltöne und andere Zitate.

Auf einer dem Ton gegenüber weitgehend autonomen Schiene bewegen sich die Bilder, die sich aus vielfältigen Inszenierungen und Posen der Mutter zusammensetzen, denen Assoziationen (des Autors) unterschiedlichster Herkunft beigefügt werden, aber auch aus „gefundenem Material“, wie aus Photographien, Spiel- und Amateurfilmfragmenten, und ebenfalls bearbeitetem Archivmaterial, wobei den figurativen Elementen eine graphisch-bildliche Ebene beigefügt wird, die der Schrift-Bilder. Diese kommen als eine Art Zwischentitel daher, aber auch als Interpunktion, Vorwegnahmen und autonome Assoziationen.

In Das bleibt, das kommt nie wieder zeigt sich die Relativität des Gedächtnisses: Verschiedene Erinnerungen (die des Sohnes, die der Mutter etwa oder die schriftlichen Aufzeichnungen von Albert Speer und Kristina Söderbaum) verweisen nicht unbedingt auf ein und dieselbe Person oder Familie, sondern auch auf völlig verschiedene Personen und beziehungslose Orte. Es ist dies eine Architektur des Gedächtnisses, die koexistierende Vergangenheitsebenen9 entwickelt und unentscheidbare Alternativen zwischen den Vergangenheitsschichten konstruiert.

Bei Schwarze geht es gerade um den Wahn, um die Abweichungen des Gedächtnisses (wie Chris Marker das Bedürfnis, das Unentzifferbare zu beziffern, nennt), nicht um die Rekonstruktion von Geschichte. Zwar werden wir durch immer wieder eingefügte Jahreszahlen kontinuierlich orientiert, dies aber deshalb, weil durch die assoziative und zyklische Montage vieler Zitate und Motive eine zeitliche Linearität in Vergessenheit gerät. Diese Struktur liegt Markers Sans Soleil nahe, wo es heißt, daß Erinnerung zur Kehrseite des Vergessens wird und daß man das Gedächtnis umschreibt, wie man die Geschichte umschreibt.

So verdichtet die oben beschriebene Inszenierung der Mutterfigur vor dem Wasser(fall) bereits das Motiv des romantischen (Opfer-)Todes, das seine Entsprechungen in den späteren Elarlan-Zitaten findet: Kristina Söderbaum, zunächst ebenfalls im roten Kleid als bogenschießende Amazone eingeführt, spricht und phantasiert in der später mehrfach zitierten Todesszene vom weiten Meer; die Meeresfluten werden bei Harlan über das sich öffnende Tor als Symbol des Ablebens geblendet. Diese auf C.D. Friedrichs Friedhofsbilder verweisende Ikonographie wiederholt Schwarze in seinen vielfältigen Tableauisierungen, die in ihrer Funktion als filmische „Ruhepunkte“ wesentlich werden. Die Assoziation des Meeres aus der Todesszene in Opfergang mit dem Normal-8-Material, auf dem die Mutter vor dem Meer zu sehen ist, nimmt wiederum die zu Beginn eingeführte Verbindung von (fließendem) Wasser, (Frauen-)Körper und Tod auf.

Was im Film weiter zum Tod assoziiert wird, spaltet sich visuell in mehrere Ebenen: die von Schwarze gedrehten Bilder vom Meer und vom Hundefriedhof, die wiedergelesenen Familien- und Werbefilme, die ineinander verschachtelte Rekadrage der (Hunde-)Todesanzeigen und Hundeaufnahmen, die Inszenierung des (vorgestellten) Todes der Mutter in der Geburtsklinik in Anlehnung an Andrea Mantegna, in der die Mutter zur stofflichen Verkörperung des Weißen wird, bis zum nicht mehr als Bild, sondern als SchriftBild aufblitzenden Rekurs auf den Nationalsozialismus, auf die Distanz zu dem Besprochenen, in der Sprache sich spiegelnde Abwehr alles Körperlichen, das „ins Fleisch gebrannte Verbot zu fließen“10, das die zu Soldaten bestimmten Männer wie auch die zu ihren Ehegattinnen bestimmten Frauen geprägt hat. (Patrouillierende Bundeswehrsoldaten sind es, die Schwarze an einer früheren Stelle mit dieser Abwehr durch die Mutter assoziiert - sie „wollte nie ein Mädchen sein“, hört man sie aus dem Off sagen, „nie Kinder haben“. In einer anderen Sequenz tritt nochmals das männliche Pendant zu Annelies Schwarzes destruktiven Phantasien hinzu: Zwischen den Erinnerungen an das traumatische Erleben des Todes bei Kriegsende und der späteren Heirat stehen unvermittelt Auszüge aus Speers Spandauer Tagebüchern: die imaginäre Fortsetzung eines megalomanen Expansionsdranges im Gefängnishof, wo es sich Speer in Etappen zum Ziel machte, „die Erde einmal am Äquator zu umrunden“.)

Das Todesmotiv spinnt sich über die körperlose Erinnerungsstimme der Annelies Schwarze fort, wenn diese von selbstzerstörerischen Todesphantasien angesichts des Verlustes ihrer Eltern zu Kriegsende spricht oder an einem der Knotenpunkte des Films das Trauma des Sohnes verbalisiert: der nicht vorhandene Kinderwunsch, der in destruktive Angst und hysterische Lähmung während der Erstgeburt umschlägt und sich mit der Sorge um die „frauenlosen“ Hunde paart.

Der Filmautor Herbert Schwarze schreibt nun sichtbar seine Lektüre des mütterlichen Todestriebs in den Text ein, eine Lesart, die in der Inszenierung der (Opfer-)Todesphantasie der gebärenden Mutter kulminiert: Annelies Schwarze stellt, in weißes Leinen gebettet, dem Motiv des toten Christus in der Renaissancemalerei nachempfunden, eine „schöne“ Leiche dar. Als Negativform des Todesmotivs erscheint die vor allem über die akustische Schiene vermittelte Besetzung des Eros und der Lebenstriebe. Die zu Beginn des Filmes artikulierte Abwesenheit jedes Kinderwunsches gerinnt in der Negation der Geburt des Sohnes: „Ich bring’ das Kind nicht zur Welt.“ Die Abwehr des weiblichen Körpers spiegelt sich wiederum in der (im visuellen Dispositiv der Familienfilme erkennbar) viktimisierten Ehefrau, die ihre Sexualität erklärtermaßen als etwas erlebte, das man „über sich ergehen lassen“ mußte - einer der Sätze, die Schwarze als Schrift-Bild einführt, bevor er sie seine Mutter sagen läßt. Als spiegelnde Klammer zu diesem Motiv steht auch der Schluß da, wo A. Schwarze die Differenz zwischen ihren eigenen Wünschen und denen des Sohnes nochmals unterstreicht und wo sie den bevorstehenden realen Tod anspricht.

Über das strukturelle Konzept des Films wird eine doppelte Reflexion möglich. Einerseits kann der Zuseher sich von der allzuleicht als eindeutig rekonstruierbar begriffenen individuellen „Geschichte“, von der Ebene der manifesten Erzählinhalte hinbewegen zur Ebene der filmischen Äußerung selbst, auf der die Geschichte konstruiert wird. Es ist ihm über die assoziativen und auf eine Bedeutungsvielfalt hinarbeitenden Montagen und Inszenierungen möglich, zur Filmarbeit11, zu den latenten Inhalten und zur Konstruktion der Erinnerungsbilder und Mythologien vorzudringen. Analog der Freudschen Traumarbeit kann hier das filmische System wie der Mechanismus des Unbewußten begriffen werden, dessen Inhalte durch Verschiebung und Verdichtung entstehen. Andererseits reflektiert der Film auf einer materiellen Ebene ständig seine eigenen Mittel, indem er auf die unterschiedlichen Medien, die er übergreifend einsetzt, verweist: über die Apparatur des Films (etwa die zahlreichen Rückprojektionen, die stark bearbeiteten Amateurfilme oder eingefrorenen Bewegungsbilder), über Photographie und Malerei (später auch Fernsehen, Video und Ultraschallbilder) wird die Frage nach dem Wesen der Erinnerung, der bewegten und unbewegten Erinnerungsbilder, die Frage nach Gedächtnis und Vergessen, Sagbarem und Unsagbarem, Darstellbarem und Nichtdarstellbarem nochmals gestellt.

Der Autor selbst tritt als Äußerungsinstanz in Erscheinung, nicht nur an wenigen Stellen, kaum vernehmbar aus dem Off, sondern er setzt sich quasi indirekt als empirisches Subjekt voraus, er ist der Sohn der Protagonistin und Porträtierten, er ist Filmemacher und gleichzeitig Adressat der Äußerungen der Mutter, kindlicher Protagonist auch vieler Szenen der vom Bruder in Normal-8 aufgenommenen Familienfilme aus den sechziger Jahren. Seine Präsenz wird zudem erkennbar, wo sich Bruchstellen oder bildliche Ruhepunkte einfügen, wo der Film gewissermaßen „angehalten“ wird, um die entstehenden Bilder zuallererst zu denken.

Die Frage nach der Kristallisation der Erinnerungsbilder wird hier mehrfach gestellt: nicht bloß die Verwendung eines Tonzitates aus der Feuerzangenbowle zu Beginn der über Video eingebundenen Sterbeszene aus Opfergang - „wahr sind nur die Erinnerungen und die Träume, die uns treiben“ - verweist auf die Spur des Negativen, des Nostalgischen der Photographie. Es geht hier auch um eine Auseinandersetzung des Kinos mit anderen Medien, dem Fernsehen, dem Video, den synthetischen Bildern. Daß an einer Stelle Opfergang als vom Fernsehgerät abgefilmtes Material zu sehen ist, verweist nicht nur darauf, daß dieses 1943/44 für die Nazis gedrehte Melodram heute ohne historischen Kommentar im deutschen Fernsehen programmiert wird, sondern verweist auf den TV-Apparat als Erinnerungsbilder produzierendes Medium, das Bilder nicht akkumuliert, sondern um- und überschreibt.

Herbert Schwarze bringt mit den Erinnerungen der Mutter an die sechziger Jahre (die mit seinen eigenen ersten Erinnerungen koinzidieren) auch die entsprechenden Medien ins Spiel. Im Familienfilm taucht der Fernsehapparat auf, der zitierte Spielfilm wird vom Monitor abgefilmt. Die Idee, die in Blade Runner steckt, wo die Bilder der Mütter austauschbar werden wie ihre Erinnerung, kommt hier als Symptom zum Tragen: Im postmodernen Zeitalter, so Giuliana Bruno, „ist Erinnerung keine Proustsche Madeleine mehr, sondern eine Sammlung von photographischen, filmischen oder FernsehBildern. Wir sind wie die Replikanten in die Situation gekommen, Geschichte aus ihrer Reproduktion rekonstruieren zu müssen.“12 Dementsprechend läßt Schwarze in der vorhergehenden Sequenz zum Nachkriegsjahrzehnt, das mit einer Vielzahl von Photographien visuell abgetastet wird, den lapidaren Satz seiner Mutter als Schrift durch das Bild laufen: „HERBERT DU HAST NUR BILDER“.

Familienfotos und -filme werden nach ihren Spuren abgesucht. Den zu Beginn des Films verwendeten Posenfotos aus den zwanziger und dreißiger Jahren entspricht der Familienfilm der sechziger Jahre: Die ödipale Triade Vater-Mutter-Kind, zwar distanziert vom (Halb-)Bruder gefilmt, doch den Vater immer noch als agierendes und inszenierendes Subjekt ausweisend, führt das die fiktionale Schaulust konstituierende Begehren vor. Denn der Zuschauer wird in bezug auf ein Dispositiv13 definiert, dadurch, daß die Geschlechterdifferenz ins Spiel gebracht wird, aber auch eine Sicht der Zeit, die sich aus Verankerungspunkten bildet, die sich durch ihre Vorzeitigkeit, ihre Fixiertheit (in der Vergangenheit) und ihre Fähigkeit zur Wiederkehr auszeichnen.

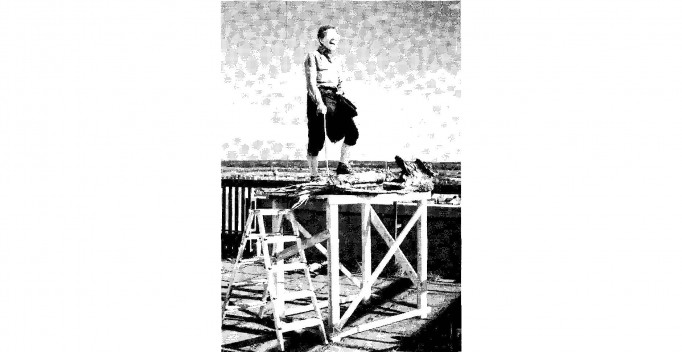

Die filmische Äußerung spiegelt sich über diverse Ebenen, so auf der des Bilderrahmens, indem sie die Leinwand über weitere Rechtecke, etwa ein Fenster, verdoppelt oder indem sie Photographien und Filme im Film einsetzt, und schließlich dadurch, daß sie die Apparaturen des Films, die Projektion selbst vorführt. Dies geschieht durch die Verwendung der Spielfilmzitate über Frontprojektionen oder, auf abstraktere Weise, über die auf die romantische Landschaftsmalerei referierenden Figurationen. Erinnerung und Film parallelisieren sich als Übereinanderschichtung verschiedener (immaterieller und materieller) Ebenen, von Vordergrund und Hintergrund, von Gegenwart und Vergangenheit. So repräsentiert eine dem Wanderer über dem Nebelmeer verwandte Aufnahme von der als Bergsteigerin kostümierten Mutter auf einem Augsburger Hochhausdach den Blick zurück in das (vergangene) Leben. Die durch den starken Föhn gut sichtbaren Alpen geben einen ähnlichen Hintergrund ab wie die projizierten Landschaften Veit Harlans, vor denen die Mutter Söderbaum-Zitate deklamiert.

Durch diese Spiegelungen reflektiert der filmische Text seine eigenen Bedeutungskonstruktionen. Die Mutter agiert für den Sohn, sie richtet sich in ihren Äußerungen direkt an den Sohn, was dieser versucht, filmisch zu reflektieren; der Sohn legt seine Lektüre der Äußerungen der Mutter vor und bietet seinen durch Reflexivität und Offenheit beweglichen Text als etwas Vorläufiges an. Der eingangs eingeführte Mangel, das Auseinandertreten der Einheit von Bild und Ton, wird in diesem Zusammenhang wesentlich. Besonders augenscheinlich ist dies an den Stellen, wo vom abwesenden Kinderwunsch, von sexueller Abwehr, von Gedanken an Abtreibung und Tötung die Rede ist. Dort werden die bloß visuell präsenten frühen Familienfilmaufnahmen eingefroren, während der Ton dann pausiert, wenn der wiedergelesene Film im Ablauf begriffen ist.

In der Verlangsamung wird der Film gegen den Strich gelesen. Wenn das Amateurfilmmaterial eingefroren wird, so tritt auch hier die Augenblicklich- keit zutage, aus der das Kino seine Alaterie macht und die dem Posenfoto entgegengesetzt ist. Die angehaltenen Bildkader bekommen dann anders als die bedeutungsstiftenden Laufbilder einen Sinn, den Barthes14 als stumpf bezeichnet hat. In ihrer relativen Indifferenz sind die Photogramme wie aus einem Kartenspiel herausgezogene Karten zu betrachten. Aber im Augenblick des Anhaltens wird auch der Mangel, die Leere und Besessenheit der Photographie sichtbar. Diese im wiedergelesenen Filmtext privilegierten Augenblicke besetzen die Zeit mit Nostalgie.

Die Spiegelungen des Filmemachers im Porträt der Mutter kristallisieren sich an einem irritierenden Ruhepunkt des Films, der eine mehrminütige statische Einstellung mit einer Vielzahl von Stimmen koppelt. Die photographische Figur eines wiederum C.D. Friedrich nachempfundenen Landschaftsbildes15 fixiert hier den Film, um die Transparenz des Bewegungsbildes aufzuheben und einen reflexiven Raum zu erzeugen, in dem Gedanken allmählich sich verfertigen. Der erzählerische Raum wird hier entsprechend dem bildlichen Raum verflacht und auf seine Elemente zurückgeführt. Wenn Herbert Schwarze jener zuvor bereits mit der Ikonographie deutscher Romantik besetzten Meereslandschaft einen gegenläufigen Text16 zur Seite stellt, den er an einen alphabetisch geordneten Auszug aus einem Nordseelexikon fügt, läßt er beides aus dem Off von einem Chor rezitieren, als ob eine Ansammlung von filmischen Doppelgängern des Autors dessen „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft“, wie es bei Kleist heißt, ausspräche.

Schwarze reflektiert die Äußerungen auf der Tonebene ein weiteres Mal, wenn er daraufhin die Redeweise der Mutter (aus dem Off) kontrapunktiert und parallelisiert mit der (als solche nicht gekennzeichneten) Stimme Jacques Derridas, der - in englischer Sprache - von Wunschbefriedigung und Tod, von Anwesenheit, Spaltung und Différence spricht und seine Begriffe ebenso irritiert wiederholt wie Annelies Schwarze, die an dieser Stelle ihren Sohn direkt auf dessen unerfüllt gebliebene kindliche Wünsche und die (zwischen ihrem Mann, den Hunden und den beiden Kindern) geteilte (Mutter-)Liebe anspricht.

Die davon entkoppelte visuelle Ebene verdichtet den akustisch evozierten Mangel, macht ihn in einer korrespondierenden Montage verschiedenster „gefundener“ Materialien lesbar. In einer furiosen Serie assoziiert Schwarze am Ende des Films zum Begriff „Mutter“. Da steht die nur angesichts des Todes mögliche Liebe zwischen Kristina Söderbaum und Carl Raddatz aus Opfergang neben einer Szene aus dem Schwarzeschen Familienfilmfundus, in der die Mutter erst den Vater, dann die Hunde, schließlich die Kinder füttert; die (alte) Mutter posiert sodann für eine der Schwarzeschen Inszenierungen mit dem Pudel; die vor Jahrzehnten gefilmten Pudel finden sich wiederum eingerahmt in eine Hunde-Todesanzeige. Da geraten auf Mütterlichkeit referierende Bilder unterschiedlichster Provenienz (ein Werbespot, in dem eine weiße Frau ein schwarzes Baby küßt; eine Nahaufnahme von einer Hündin, die von ihren Welpen umringt wird) in Endlosschleifen aneinander; ihnen folgt ein Ultraschallbild von einem Herz, das alternierend zur Schwarzeschen Mutter-Kind-Dyade, einer weiteren Figur des Familienfilms, gesetzt wird.

Unmittelbar vor der Interpunktion, die das Ende des Films einleitet - Schwarzfilm und Musik, die Rückert-Lieder von Gustav Mahler -, sehen wir nochmals ein Bild von Herbert Schwarze als Kleinkind. Da blitzt die Erinnerung des Filmemachers zum Benjaminschen „Bild im Jetzt der Erkennbarkeit“17 auf, tritt die Vergangenheit mit der Gegenwart zusammen, die hier ausdrücklich auch die Gegenwart des Lesens ist. Wir wenden uns nach den in Das bleibt, das kommt nie wieder entwickelten Gedankenfiguren nochmals einem Kinderporträt, also „vergangenen“ Ich, des Autors zu, dessen Wahrnehmungen augenscheinlich Ausgangspunkt für diesen Film waren.

Wenn der Film geradezu auf die Zitate aus der Malerei insistiert, dann mag dies überdies ein Hinweis auf den Status des Filmemachers sein, der sich heute, angesichts der Erosion des Autorenbegiffs und wohl auch mit dem Blick auf die Vulgarisierung des „reproduzierbaren“ (Kino-)Films durch Video und Fernsehen, den bildenden Künstler als Modell für seine innerhalb der Kulturindustrie in Frage gestellte Identität sucht. Schwarzes essayistischer Text versucht auf diese Weise gleichermaßen, die dem Mainstreamkino inhärenten Repräsentationsformen zu reflektieren.

Was den Spielfilm, aber auch den klassisch-erzählenden Dokumentarfilm auszeichnet, ist seine Adressierungsart, die auf der Transparenz und dem Unsichtbarmachen der filmischen Äußerung aufbaut: Diese Transparenz wird nach Christian Metz aktiv durch die Arbeit eines Signifikanten hervorgebracht, der damit beschäftigt ist, seine Abwesenheit zu simulieren.18 Das Unsichtbarmachen wird dadurch erleichtert, daß der Filmemacher, anders als der Maler, aber wie der Photograph, sich weitaus eher in bezug darauf definiert, das Reale ins Bild zu setzen, als auf Fragen, die von der kinematographischen Tradition gestellt werden.19 Die Aufhebung der Transparenz ist daher immer auch eine Form der Reflexion, die der essayistische Film in bezug auf verschiedenste Erscheinungsformen des Bildes unternimmt.

Gerade im Rückgriff auf die deutsche Malerei um 1800, der es nach dem Lessingschen Diktum um den schöpferischen Augenblick geht, spricht Schwarze das Wesen der historischen Photographie an: das Barthesche punctum („das ist gewesen“), aber auch die Vorstellungen von Kracauer und Bazin von der Errettung der äußeren Wirklichkeit und dem Film als sich bewegende Mumie, als Überwindung der Vergänglichkeit der Dinge.

Es geht schließlich auch um den Realismus des photographischen Bildes, das im Gegensatz zum virtuellen numerischen Bild noch ein „Korn Wirklichkeit“20 aufzuzeichnen vermag. Wenn gerade über die zahlreichen Spiel- und Amateurfilmzitate und ihre Entsprechungen aus Literatur und Kunst in Das bleibt, das kommt nie wieder deutsche Gefühlswelten evoziert werden, handelt es sich weniger um den Gegensatz Lumière/Méliès, der hier ins Treffen geführt wird, sondern um ein sich in „Agonie“21 befindliches Kino, das heute nur mehr mentale oder emotionale Welten erzeugen, nicht aber die Welt zu zeigen vermag.

Neben zahlreichen Zitaten und Referenzen auf die bildenden Künste taucht am Ende von Herbert Schwarzes Film, als der Fluchtpunkt einer Tour d’horizon der Medien, die sich vom Zeitungsschriftbild über Photographie und Video bis zu den lichtlos hergestellten Ultraschallbildern erstreckt, links im Bild, an einem Baukran, ein Emblem auf: Lumière. Dieses Wort kann für den Namen der Gebrüder stehen, die am Beginn der Filmgeschichte standen, und mit ihren ersten starren Aufnahmen von einem im Bahnhof einfahrenden Zug sich bereits in die perspektivische Tradition des Impressionismus stellten. Lumière steht aber auch für das Licht, auf dessen Verarbeitung noch die Aufzeichnungsverfahren der herkömmlichen Bildmaschinen basierten, es steht für die Erschütterung des traditionellen optischen Bildes durch die neuen Bildmaschinen. Und wenn zum rätselhaft verschlüsselten Nachspann Christa Ludwigs Stimme „Ich bin der Welt abhanden gekommen/sie hat so lange nichts von mir vernommen“ singt, dann ist der Text dieses Rückert-Lieds als Postskriptum eines essayistischen Filmemachers zu verstehen, dessen Einsamkeit beim Umgang mit den Bildern, Tönen und Maschinen die eines Schriftstellers angesichts der weißen, unbeschriebenen Seite ist.