Ein Gedicht machen über einen Vogel mit nur einem Flügel...

I

Ein Datum aus der laufenden Filmgeschichte 1985, im Rahmen der Berliner Filmfestspiele zeigt man im Kaufhaus Wertheim am Kudamm eine Ausstellung zum Thema „Spezialeffekte im Kino“. Der Gegenstand und zumal der Ausstellungsort können nicht besser gewählt sein, nicht nur, um für Kinokultur, für das Produkt Film gezielt zu werben (übten Kino und Warenhaus nicht von jeher die gleiche Anziehungskraft auf ihre Besucher aus, zeigten sie ihnen im Grunde nicht dieselbe Schaufensterwelt ihrer unbestimmten Sehnsüchte und Wünsche, die hier sozusagen häuslich sich einrichten konnten?), sondern um vielmehr gerade auch Film als Werbeträger zu aktivieren und mit der Veranstaltung einen Schauplatz zu schaffen, der überdies auch gleich das Warenhaus zum Ausstellungsstück macht, es seinerseits in ein „Zentrum des Geschehens“ hineinstellt, das die Reklametätigkeit selbst ist.

Ein ausgezeichnetes product placement, aber wo ist das Produkt? Wo ist, was macht die Filmgeschichte an diesem Ort? Eine ausgestellte Welt spiegelt die andere: Das Kino präsentiert sich als angemessenes Ambiente des versammelten Warenangebots, das gute alte Kaufhaus agiert als dreidimensionaler Erlebnisfilm. Rundum ein Kino der „dritten Art“, in dem sich der Unterschied zwischen materieller und reiner Bilderproduktion verliert, in dem nur noch Bilder passieren und das Leben in einer Abwesenheit von Welt abrollt.

Eine Zwischenzone tut sich auf, ein Déjà-vu, flüchtige Vision der totalen Filmstadt. „Das Licht stimmt nicht mehr ... “ (One from the Heart). Selbst die Parfümerie duftet nur noch nach Firmennamen. Das Verschwinden des Ausstellungsgegenstandes und mit ihm des guten alten Warenhauses ist der erste Spezialeffekt, den es in dieser künstlichen Szenerie zu besichtigen gibt. Hier stellt die Filmgeschichte selbst aus und führt eine gewisse Bildstörung in der von Information und Werbung gelenkten Wirklichkeitswahrnehmung vor Augen, die Tatsache oder vielmehr das Problem einer „veränderten Sehweise“.

Wie diese Veränderung beschreiben?

II

Das Kino kennt keine Filmgeschichte, es kennt nur „neue“ und „alte“ Filme, solche, die zur Zeit im Verleih sind, und solche, an die man sich erinnern kann. Seinem insgeheim sehr starken Traditionsbedürfnis genügt das Kino schon, wenn es über seine Produktion Buch führt und überdies auf einen Fundus mit periodischen „Klassikern“ zurückgreifen kann.

Die Filmgeschichte dagegen interessiert sich überhaupt nicht für alte Filme. Ihre Neugier und ihre Nachforschungen sind auf Erkenntnis des Historischen gerichtet, für sie ist die Kenntnis der Vergangenheit keine unmittelbare Gegebenheit. Das Wissen, das sie durch ihre Rekonstruktionsarbeit zutage fördert, versetzt das Kino in ein bestimmtes Ereignisfeld und macht so den Prozeß seines konkreten geschichtlichen Werdens nachvollziehbar.

Gäbe es also zwei Geschichten des Kinos - eine „Historie des Hauses“, in der die Filmerinnerungen aufbewahrt würden, und das Archiv einer Geschichte des Sehens, in der sich das Kino als Gegenstand einer Idee wiederfände, als das essentielle Kino, dessen Kunst, dessen ganze Existenzweise sich nicht darauf beschränkte, „auf Film festgehalten und auf eine Leinwand projiziert zu werden“?

Nehmen wir zum Beispiel das Ereignis der Umrüstung der Filmindustrie auf den Tonfilm. Wie fern, wie nah sehen wir heute diesen filmhistorischen Umbruch? Die Affäre, die er auslöste und die damals so viele an ein vorzeitiges Ende des Kinos glauben ließ, ist längst verklungen, von den Folgen der Umstellung ist nichts mehr zu verspüren. Wenn es dennoch mit der Zeit möglich und in gewisser Weise sogar „aktuell“ geworden ist, Stummfilme wieder aufzuführen (und zwar nicht mehr nur die „unverwüstlichen“ Komiker, sondern den Stummfilm, das Kino „wie es früher war“), so impliziert diese Rückwendung eine Veränderung des Kinos in der Gegenwart, die in ihren Bedingungen zu analysieren wäre.

Es handelt sich nicht darum, in eine vergangene, fast schon versunkene Epoche der Filmgeschichte zurückzublicken, um das Stummfilmkino wiederzubeleben. Denn was mit dem Stummfilm auf das Kino zurückkommt, ist in Wahrheit nicht sein ursprüngliches „Wie es damals war“, sondern ist zunächst sein in die Geschichte zurückversetztes Wesen, eine Form, die keinen, wenn nicht historischen Inhalt hat. Was hier wiederkehrt, ist eine Frage an die Filmgeschichte - ein Augenblick aus der Geschichte des Sehens, der den epochalen Status des Stummfilms zu denken gibt, etwas, das man wohl auch sein „verlorenes Geheimnis“ genannt hat.

Statt, wie üblich, uns fragen zu müssen: „Was wollen wir im Kino sehen, was bekommen wir zu sehen?“ lautet die Frage jetzt:,Was sieht das Kino?“

Wer heute einen Stummfilm sieht, spürt jedesmal wieder, daß er eine Wahrnehmungsschwelle überschreitet. „Stumm wie ein Fisch und bleich wie Unterirdisches schwimmt der Film im Teich des Nursichtbaren ...“ Selbst wenn das Bild nicht flimmert und die Bewegung fließt, sorgt doch erst einmal das Ausbleiben des Tones für eine ungewohnte Distanz des Sehens, die auch durch das Bewußtsein, in eine „andere“ Zeit zu schauen, nicht oder nur scheinbar aufgehoben wird. Tatsächlich distanziert sich das Sehen in der Realisierung des zeitlichen Abstandes nur noch einmal von sich selbst - im Zurückschauen auf den Film verstellt sich die Optik unmerklich aufs Unendliche der Reflexion, in ein „Sehen auf Distanz“, das nun den Blick lenkt und das Bild nur noch als „Zeitdokument“ gelten läßt.

Es bedarf einer zweiten Reflexion, um sich klarzumachen, daß der sogenannte „historische Abstand“ keineswegs garantiert, irgendeinen Film - ob mit oder ohne Ton - historisch zu sehen, und daß im übrigen, von einem logischen Standpunkt aus betrachtet, der Stummfilm nicht vor dem Tonfilm existiert, sondern erst mit der Zäsur, die durch den Einstieg in die neue Technik gesetzt ist.

Und hier trennen sich bereits die Haushistorie des Kinos und die Filmgeschichte. Für den Historiker hat die Kategorie des Stummfilms keinerlei Erkenntniswert, bevor er nicht den Einschnitt, der die spezifische Geschichte des Stummfilms konstituiert, selbst gemacht hat. Dieser spezifische Einschnitt begrenzt das Ereignisfeld, dessen Wirkung er ist. Ob er es will oder nicht, der Historiker macht das Ereignis, über das er berichtet, ebenso wie das Ereignis ihn macht. Er historisiert nicht, er dokumentiert nicht, sondern bringt die Geschichtstatsachen, die Quellen, aus denen er schöpft, durch seine Begriffe und Methoden zum Sprechen; er erstellt „Szenarios“, die rückwirkend bestimmte Ereignisse, Vorgänge, die ihre Spuren in der Zeit hinterlassen haben, plausibel darlegen.

Die Filmhistoriker meiden es möglichst, ihren Gegenstand „epistemologisch“, diskontinuierlich, anders als unter rein stofflichen Kriterien zu behandeln, als müßten sie fürchten, ihn dadurch zu verlieren. Nach altem Brauch legen sie Wert darauf, Entwicklungslinien zu ziehen und Epochen abzugrenzen. Dies führt etwa beim Stummfilm dazu, daß es völlig beliebig erscheint, ob sich der Schritt zum Tonfilm als „Bruch“ oder als „Übergang“ darstellt. Das geschichtlich Bedeutsame des Vorgangs wird als eine Tatsache vorausgesetzt, doch die Frage, inwieweit sich dadurch die Filmgeschichte verändert hat, muß „offen“ bleiben. Die Geschichte des Einschnitts, das heißt eine Synthese, aus der sich die Tatsachen im einzelnen erklären, wird nicht gegeben.

Bedeutet die Tatsache, daß mit der erfolgreichen Einführung des Tonfilms der Stummfilm abgesetzt wird, einen unersetzlichen Verlust, ein Verhängnis für die Filmkunst, oder tritt der Ton nur als eine überfällige technische Nachbesserung zum Bild hinzu, eine nur vorübergehend gewisse Krisenerscheinungen auslösende Neuerung, deren Folgen für die weitere Entwicklung unerheblich sind? Was hat sich im nachhinein geändert? Hat das Kino mit dem Stummfilm etwas verloren oder hat es mit dem Tonfilm etwas hinzugewonnen?

Der Fall erinnert mich an den des Herrn Vogts von Trudenbach aus Johann Peter Hebels Kalendergeschichten: Nach einer durchzechten Nacht erwachte der Mann morgens in seiner Kutsche, die noch vor dem Wirtshaus stand, und da er das Pferd vermißte, das man ihm, während er schlief, ausgespannt hatte, fragte er sich augenreibend: Jetzt kommt alles darauf an, ob ich der Vogt von Trudenbach bin oder nicht. Denn bin ich’s, so hab’ ich ein Rößlein verloren, bin ich’s aber nicht, so hab’ ich ein Kaleschlein gefunden.“

In dieser Geschichte läßt sich leicht an beides glauben, an das Kaleschlein genauso wie an das ausgespannte Rößlein. Denn was vorgefallen ist, geht aus der Erzählung hervor und ist für niemanden ein Geheimnis, außer vielleicht, eine Sekunde lang, für den Herrn Vogt selber. Was nun das Kino betrifft, so scheint dieses keinen Grund oder einfach keine Zeit zu haben, nach seiner Identität zu fragen, zumindest fehlt hier diese Pointe der Geschichte. Brach mit dem Tonfilm eine neue Epoche, das audiovisuelle Zeitalter für das Kino an? Oder lief im Grunde alles ganz normal so weiter wie früher, nur daß jetzt aus Lautsprechern neben der Musik auch Stimmen und Geräusche zu hören waren? Auch hier könnte man beides glauben, wenn nicht jede der beiden Möglichkeiten der anderen widerspräche und also jede gleich ungewiß erschiene.

In dem Bogdanovich-Interview erzählt John Ford in drei Sätzen, wie er die Tonfilm-Revolution erlebte: Erst einmal wurden alle Regisseure aus ihren Verträgen entlassen und durch Toningenieure und Theaterregisseure ersetzt, danach wurden sie für höhere Gagen wieder eingestellt. „Es war eine Komödie.“ Die Schwierigkeit für den Historiker scheint zu sein, darzustellen, wie die

Dinge einmal waren, bevor sie historisch wurden. Doch diese Darstellungsschwierigkeit erledigt sich von selbst, sobald man nachfragt: Wann? Wann genau, zu welchem Zeitpunkt entscheidet sich, daß etwas in die Geschichte „eingeht“ oder auch daraus „verschwindet“? Wann ist etwas nicht nur vergangen, sondern wird Geschichte? Es zeigt sich dann unmittelbar, daß das Undarstellbare geradewegs aus der Jetztzeit des gelebten Augenblicks kommt und nicht erst aus der legendenverhangenen Unergründlichkeit vergangener Zeiten.

Cesare Zavattini schrieb einmal, beim Kino handle es sich darum, jedem Augenblick des Menschenlebens seine historische Bedeutung zukommen zu lassen. Das erkenntnistheoretische Paradox oder das Geheimnis, in das sich das historische Bewußtsein hier verwickelt sieht, ist das der Ausstrahlung des reinen Ereignisses, das der geschichtlichen Zeit entflieht und die Instanz der historischen Wahrheit zu jeder Zeit überragt. Und dies ist zweifellos der Augenblick, in dem sich die Filmgeschichte endgültig von der Historie des Hauses verabschiedet. „Es wäre wahrhaft unerträglich, an alles erinnert zu werden, was man einmal für das Wichtigste gehalten hat, und die meisten Menschen, wenn man ihnen in vorgerückterem Alter tonfilmisch noch einmal ihre größten Gebärden und Auftritte vorführte, fänden sich erstaunlich wenig ansprechend. Wie ist das zu erklären? Offenbar liegt im Wesen des Irdischen eine Übertreibung, ein Superplus und Überschwang. Selbst zu einer Ohrfeige braucht man ja mehr, als man verantworten kann. Dieser Enthusiasmus des Jetzt verbrennt, und sobald er unnötig geworden ist, löscht ihn das Vergessen aus, das eine sehr schöpferische und inhaltsreiche Tätigkeit ist, durch die wir recht eigentlich erst, und fortlaufend immer von neuem, als jene unbefangene, angenehme undfolgerichtige Person erstehen, um deretwillen wir alles in der Welt gerechtfertigt finden. Darin stört uns die Kunst. (Robert Musil, Nachlaß zu Lebzeiten).

III

Wenn manchmal unter Filmhistorikern, die den Stummfilm als ein besonderes Forschungsgebiet ansehen, von dessen „Geheimnis“ gesprochen wird, dann bezieht sich diese Redeweise sicherlich einmal auf die schwierige Forschungslage, die dadurch gegeben ist, daß Geschichte hier zuerst in Form von Trümmerstücken anwesend ist; zum andern scheint mir darin aber immer auch, wie eine heimliche Theorie, der Gedanke mitzuschwingen, im Stummfilm verkörpere sich das essentielle Kino, in dieser abgeschiedenen Vergangenheit subsistiere etwas vom Kino, wovon es sich im Laufe seiner Geschichte abgekehrt und das es nicht eingelöst habe.

Das „Geheimnis des Stummfilms“ ist ein Topos der Filmgeschichte, quasi der Sammelbegriff für einige Themen und Fragen, die die Grundlagen des Kinos als künstlerische Ausdrucksform umschreiben und in deren Zentrum das Problem des Verhältnisses von Technik und Kunst steht. So unzeitgemäß die Ideen und Fragestellungen jener Zeit, gemessen an den Überlebenseinsätzen der Filmindustrie heute, erscheinen mögen - vielleicht befindet sich das Kino nach wie vor in ihrem Geltungsbereich, ohne es zu wissen oder es wahrhaben zu wollen.

Ich greife hier in aller Kürze drei Themen auf, die an das vermeintliche Stilgeheimnis des Stummfilms rühren, um einige Anhaltspunkte zu gewinnen, die es erlauben, das Kino als Filmgeschichte, das heißt als Gegenstand einer Geschichte des Sehens zu fassen.

Zunächst das Stumme am Stummfilm: Will man darin nicht von vornherein das Fehlen des Tones, also einen bloßen technischen Mangel erkennen, sondern eine bestimmte Qualität, die sich das Kino eigens erschafft und durch die es sich wesentlich definiert, worin liegt dann diese Wesensqualität? Benjamin Fondane (Vom Stummfilm zum Sprechfilm, Größe und Dekadenz des Kinos, 1930): „Das Charakteristikum der stummen Kunst war es nicht, auf Film festgehalten und auf eine Leinwand projiziert zu werden, wie es ja auch für ein Musikstück nicht entscheidend ist, für das Klavier oder das Orchester geschrieben zu sein. Es handelt sich vielmehr um einen bestimmten inneren Traum, um die organische Entwicklung einer bestimmten, jeder Kunst eigentümlichen Form des Ausdrucks. Die Sehnsucht des Stummfilms zielte fühlbar (wenngleich unterirdisch und stammelnd) auf die Katastrophe in der Aufhebung jeglicher Rede und somit jeglicher die Rede fundierenden Logik und jeglicher in der Logik fundierten Konzeption vom Menschen.“

„Stumm“ bedeutet also keineswegs „ohne Ton“, sondern „vorsprachlich“, „unbewußt“, bedeutet historisch: Befreiung von einer brüchigen, durch humanistische Phraseologie und Reklametexte ausgehöhlten Kultur des Wortes, Subversion einer Verstandeslogik, die sich ans Identische der Begriffe klammert.

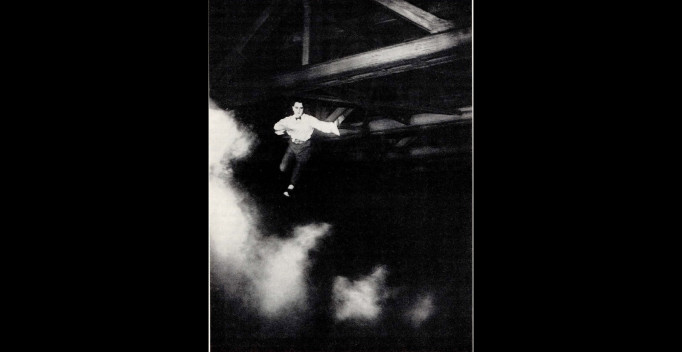

Wie die Begleitmusik ist das Stumme ein atmosphärisches Element des Visuellen, in dem das Bewußtsein buchstäblich „untertaucht“, wie eine Unterwasserkamera, die ins flutende Lichtdunkel einer sonst unzugänglichen Welt lautloser Stille eindringt. Zwischen die Phantasie und die Wahrnehmung der gegenständlichen Welt drängt sich, wie Musil in seiner Balázs-Rezension schreibt, jenes „ungewohnte Leben, welches die Dinge in der optischen Einsamkeit gewinnen“, nicht mehr die sichtbare Objektwelt, sondern eine wortlose „Abspaltung“ davon, eine Entrückung, schläfriger Taumel des „Nursichtbaren“.

Wenn es im Kino ein Erleben gibt, an dem allein das Auge beteiligt ist (der Geist schläft ein wenig), was erlebt dann das Auge? Welcher Art sind die Abenteuer des Filmesehens?

Die Theoretiker des Stummfilms beschrieben das Kino nicht als Produkt der Einbildungskraft oder der gesellschaftlichen Realität (der Filmindustrie), sondern als eine neuartige Erscheinungsform des Sichtbaren. Sie waren überzeugt, daß es der Filmkamera gegeben sei, Seelenzustände auszudrücken und Gedanken mit der Schnelligkeit eines Blitzes zu übertragen. Das Sichtbare war die „erste Materie“ des Kinos, „Physiognomie“ (Balázs) oder „Photogenität“ (Delluc, Epstein). Das Sichtbare war nicht dasselbe wie das, was im Bild zu sehen war, nichts Eidetisches, sondern etwas rein Ausdruckshaftes, Unkörperliches, Noematisches: „... sobald wir nicht Gestalten aus Fleisch und Blut, sondern einen Ausdruck, ein Gefühl sehen, eine Stimmung, eine Absicht, einen Gedanken. Wir sehen also mit unseren Augen etwas, das nicht im Raum vorhanden ist“ (Balazs). Die Filmkamera kopierte nicht die äußere Natur im Bild, sie weckte den Anblick einer Intelligenz, einen Kino-Sinn.

Jean Epstein schrieb über dieses Gespenst des Filmschönen:

Das Photogene ist kein entwertetes Modewort. Es ist ein neues Ferment, Dividend, Divisor und Quotient in einem. Man fällt aufs Maul, wenn man es definieren will. Antlitz des Schönen, ein Geschmack der Dinge. Ich erkenne es wie eine musikalische Phrase an den Drohungen der eigenartigen Gefühle, die es begleiten. Ein Geheimnis, das man oft mit Füßen tritt, wie jenen Milliardenschatz eines unbemerkten Kohlelagers, das der Boden unter sich birgt. Ohne eine sehr lange Gewöhnung gelingt es unserem Auge nicht, es direkt zu entdecken. Ein Objektiv zentriert es, kanalisiert es und destilliert das Photogene zwischen seinen Brennweiten. Dieses Sehen hat seine Optik, ebenso wie das andere. Bekanntlich geben uns die Sinne von der Realität nur Symbole, konstante Metaphern, die proportioniert und ausgewählt sind. Symbole nicht der Materie, die folglich nicht existiert, sondern der Energie, das heißt von etwas, das an sich selbst so beschaffen ist, als wäre es nur in seinen Wirkungen, wenn sie uns erreichen. Wir sagen: Rot, Sopran, Süß, Zypriotisch, wo es nur Geschwindigkeiten, Bewegungen, Schwingungen gibt. Aber wir sagen auch: Nichts, wo die Stimmgabel und die Platte und das Reagenz Existenzbeweise auffangen.

Daß das Sichtbare des Kinos erst einmal nicht den Eindruck des Realen hinterläßt, sondern die Totalität eben dieses Eindrucks stört und ansatzweise auflöst, insofern es sich aus lauter unscheinbaren Einzelzügen der belebten und unbelebten Materie zusammensetzt, bedingt einen entsprechend veränderten Bildbegriff. Das Bild ist nun nicht mehr, jedenfalls bis auf weiteres, eine imaginäre Welt für sich, sondern Träger einer psychophysischen („bewußtseinsverändernden“) Kraft. Es tritt aus der Ästhetik des schönen Scheins heraus und beschreibt „die Geisterhaftigkeit der sichtbaren Welt durch authentische Erscheinungen, die dieser Welt direkt entnommen sind“ (Arnheim). Es wird zum reinen Scheinbild, das Realität nicht wiedergibt, sondern zu Bildern verarbeitet. Es zeigt, was die Dinge in einer Abwesenheit von Welt sind.

Daß das Bild im Kino nur ein visueller Impuls ist, eine Leinwand, die „Zwischentöne, Schwingungen, Schwebungen, Lichtstufen, Raumwerte, Bewegungsachsen“ abstrahlt (also nicht einmal ein Bild und zugleich viel mehr als nur ein Bild), erscheint als eine nebensächliche Randbedingung, wenn man sich das Kino als eine Sache vorstellt, die aus einer Anzahl von Firmen, verfügbaren Geldern, einer Reihe von Stars und ein paar Stories besteht. Fragt man dagegen nach einer möglichen Logik der Bilder, ordnet sich das ganze System ausgehend von diesen Ausgangsbedingungen des Nursichtbaren.

Die Frage nach der Anordnung der Bilder oder nach der Bewegungsformel, die einen Film Zusammenhalt, betrifft das Problem der „Filmsprache“. Hier ist es nützlich, daran zu erinnern, daß die Entdeckung der Großaufnahme und die Konstituierung der Einstellungsfolge die Geschichte eines künstlerischen Experiments darstellt. Die Einstellung ist kein bildsprachliches Element, sondern eine filmische Idee, die den Aufbau des Bildrhythmus mit den analytischen Mitteln der Kamera leiten soll. Es handelt sich darum, nicht nur Bewegung im Bild zu haben, sondern die Bewegung in der Bewegung, eben das rhythmische Element, zu visualisieren. Der Rhythmus ist die Form des Bildes in dem Augenblick, in dem es sichtbar wird durch das, was bewegt, bewegend, fließend ist. Die Rhythmen oder Kraftlinien des „eingestellten“ Bildes reinigen es von den Resten jener Emotionalität, die ihm durch die Darstellung der äußeren Handlung beigemengt sind, sie formen es im Hinblick auf die visuellen Themen. Sie wecken einen suspense des Auges, eine Erregung, in der das Denken und Fühlen in der Dauer der Bilder aufgeht. Der Zuschauer sieht seine Gefühle und Gedanken, noch ehe er sie sich angeeignet hat, ihre Bilder verwandeln sich ihm in einen schwebenden „Nachklang“, der, wie Sternberg es wünschte, auch dann noch andauert, wenn das Kino schon aus ist. „Bildhauerei aus Zeit“ nannte Tarkowskij diese Transparenz der Bildgestaltung. Manche Zuschauer möchten Filme mit dem Herzen sehen, andere mehr mit dem Verstand. Dabei genügt es doch schon, zu sehen. Benjamin Fondane: „Es scheint mir unleugbar, daß selbst der niedrigste Stoff auf diese Weise veredelt und durch das Geheimnisvolle gestärkt wird, und damit, so schockierend er für sich allein sein mag, für den Geist unendlich weniger schockierend ist.“

IV

Was änderte sich nun mit der Einführung des Tonfilms an dieser Ästhetik des stummen Bildes? Da der Ton gegenüber der rein visuellen Kontinuität des Einstellungswechsels einen eigenen kontinuierlichen Klangraum erzeugte, stellte sich das Problem der wechselseitigen Zuordnung von Sehen und Hören im Bild. Zunächst mußte es wohl so aussehen, als hätte die Sprachkonvention das Kino wieder eingeholt und drohte die platte Einheit des „tönenden Bildes“, die Fessel des Synchrontones, die Freiheiten der Montage in der Konstruktion des Filmschönen zunichte zu machen. Rein technische Belange traten in den Vordergrund und erzwangen in den Aufnahmeverfahren, aber auch in der Frage der Synchronisation der Sprechfilme für den Auslandsmarkt aufwendige und unpraktische Zwischenlösungen, die die Entwicklung vorübergehend hemmen und zurückschrauben mußten.

Wie immer man aber auch die unmittelbaren Auswirkungen auf den Studiobetrieb und auf die Kinovorführung (keine Musiker mehr im Saal) einschätzen mochte, im Prinzip stellte der Einsatz des Mikrophons dieselbe Aufgabe wie die Gestaltung des Bildes durch die Bildaufzeichnung: Wichtiger als die Sensation der technischen Realisierbarkeit der Klangwiedergabe war auch hier, das Material (Sprache, Geräusche, Musik) zum Gegenstand stilistischer Verfahren zu machen und es in den Montageprozeß mit einzubeziehen. Der Tonfilm schaffte den Ausdruck des Filmschönen nicht zwangsläufig ab, er pflanzte ihm den Keim des audiovisuellen Bildes ein.

Die Premiere von The Jazz Singer am 6. Oktober 1927 war freilich kein separates filmgeschichtliches Ereignis. Sie verhalt nicht nur dem Tonfilm zum Durchbruch, sondern führte zwei verschiedene Systeme, Radio und Kino, die bis dahin in getrennter Entwicklung gestanden hatten, zusammen. Um es technisch auszudrücken, aus dem photochemischen Bild wurde das photoelektrische Bild, das die Umwandlung von Schall- in Lichtwellen implizierte. Bild und Ton fusionierten im Medium des „tönenden Lichtes“ (Titel eines autobiographischen Romans des Filmkomponisten und Ufa-Toningenieurs Guido Ba- gier). Der technische Fortschritt, den der Tonfilm darstellte, beruhte auf den Erfindungen der Nachrichtentechnik (Radiophonie), die ihrerseits die physikalische Umdeutung der optischen in die elektromagnetische Lichttheorie voraussetzte. Mit der neuen Technologie wurde es nicht nur möglich, Bild und Ton synchron aufzunehmen und wiederzugeben, in dieser Möglichkeit war auch schon der weitere Weg zum Elektronenstrahl des Fernsehbildes vorgezeichnet.

Hier beginnt nun die Geschichte des Einschnitts, eine andere Filmgeschichte, die nicht von der Vergangenheit des Stummfilms oder der Zukunft des elektronischen Bildes spricht, sondern mit dem Sehen beginnt. Das Geschichtsverständnis greift zu kurz, wenn man unterstellt, daß der Stummfilm nur in der Stummfilmzeit zu Hause sei, daß er vom Tonfilm überholt und daß das Kino insgesamt durch die „neuen Medien“ schon historisch, das heißt in Zukunft abgeschafft sei. Weder verschlingt der Fortschritt die Geschichte, noch muß man umgekehrt befürchten, daß der Fortschritt historisch gestorben sei. Richtig ist vielmehr, daß das Kino selbst eine „Filmokratie“, einen hinter einem technizistischen Traditionalismus sich verschanzenden Expertenwahn hervorgebracht hat, der die Geschichte des Sehens ausblendet.

Betrachtet man den Komplex von Wissenschaft und Technik als ein Gebiet, an dem das Kino nicht nur durch seinen neuesten Ausrüstungsstand teilhat, sondern das seiner Ästhetik immanent ist, so erhält die mysteriöse Behauptung, daß im Stummfilm das historische Ganze des Kinos zu finden sei, durchaus Sinn. Denn wenn es hier ein Geheimnis gibt, dann ist es das des voraussetzungslosen Anfangen-Könnens. Weder ist da eine Technik, die den Produktionsstil präfabriziert, noch gibt es ästhetische Gesetze, die die Handhabung des Apparates vorschreiben. Alles beginnt mit einem flüchtigen Bild, das seine Bedeutung noch nicht kennt, das viele Möglichkeiten enthält, ein Schatten der Realität, „aus dem das Auge schöpft, was die Seele will“.

Das Stummfilmkino entstand nicht aus einer Idee, was ein Film zu sein hätte, die Filmideen entsprangen vielmehr aus dem abgerückten, unzugänglichen, gegenwartslosen Leben, das das selbstbewegte Bild auf die Leinwand warf. Der Filmkamera fiel es zu, die Kinostrukturen im Inneren des Bildes der objektiven Realität bloßzulegen; sie reproduzierte dieses Bild nicht, sie ließ es aufplatzen, zersplitterte es in fliehende Einzelansichten. „Unsere Kneipen und Großstadtstraßen, unsere Büros und möblierten Zimmer, unsere Bahnhöfe und Fabriken schienen uns hoffnungslos einzuschließen. Da kam der Film und hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit der Zehntelsekunden gesprengt, so daß wir nun zwischen ihren weitverstreuten Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen.“

Rückblickend erscheint es kaum mehr verwunderlich, daß das Kino in seinen Anfängen von den bereits sich anbahnenden technischen Möglichkeiten nicht nur des Tones, sondern auch der Farbe und des Reliefs keinen Gebrauch machte. Und doch war dies eine einzigartige Situation. Ohne sich um den Synchronton, der bereits ab 1903 für die Vorführung sogenannter Tonbilder eingesetzt wurde, zu kümmern, verlegte sich das Kino auf die Wirkungen des stummen Bildes, das Auge stürzt sich auf den Anblick der in der Bewegung wahrnehmbaren Materie. Die Aufnahmetechnik erschloß sich unmittelbar durch das, was gefilmt wurde.

Als es mit einer gewissen Verspätung durch die mittlerweile fortgeschrittene Technik der Bild-Ton-Signale machbar wurde, den Ton dem Filmband einzukopieren, lag darin nicht nur die Gefahr des Verlustes einer spezifischen Bildsprache beziehungsweise die Gelegenheit, aus den potentiellen Überschneidungen des visuellen und des Klangbildes neue Formen der Kontinuität zu entwickeln. Das Neue zeigte sich weniger in diesen Folgeerscheinungen der Innovation als vielmehr in der konkreten Änderung, die nun die stilistische Funktion der Einstellung erfuhr. Der Ton durchdrang das Bild der stummen Einstellung, erweiterte es über die Begrenzung des Blickfeldes hinaus und verlieh ihm damit eine Direktheit, die es keineswegs „natürlicher“, wohl aber authentisch, das heißt wieder gebunden an Raum und Zeit erscheinen ließ. Mit dieser neuen Qualität des direkten (Radio-)Tones sah sich das Kino im Grunde aus seinen Ateliers noch einmal dorthin zurückversetzt, wo es begonnen hatte: auf das Leben in den Straßen, auf die Schauplätze des menschlichen Alltags - auf die Formen der Berichterstattung und der reinen Kinematographie.

Die außerordentliche Schwerfälligkeit der Geräte wirkte sich zunächst hinderlich auf die Entwicklung des Direktbildes aus, doch sein Erscheinen relativierte schlagartig das Bild, das sich das Kino von sich selbst gemacht hatte und führte mit der Zeit und sehr allmählich dazu, daß es aus den Befestigungen seiner selbsterschaffenen Welt heraustrat, noch lange bevor durch die spätere Transistortechnik die Voraussetzung für die Realisierung des Wertowschen Traums der „Filmwahrheit“ gegeben war.

Die Kunst der Einstellung begann sich von der Bildsprache zu lösen, wendete der Kamera gleichsam den Rücken zu, um die Bilder mit den Ereignissen zu verschmelzen. Jean Renoir in einem Interview mit Bazin und Rossellini, 1959, zitiert von Richard Leacock in seiner MIT-Vorlesung, „Technologie und Realität im Kino“ (1973):

Im Kino ist die Kamera heute zu einer Art Gott geworden. Man hat da eine Kamera, die ist auf ihrem Stativ oder Kran befestigt, geradeso wie ein heidnischer Altar, drum herum die Hohepriester, der Regisseur, der Kameramann, Assistenten, die Opfer vor die Kamera führen und sie, Brandopfern gleich, in die Flammen werfen. Und die Kamera ist gegenwärtig, verharrt bewegungslos, oder nahezu bewegungslos, und wenn sie sich bewegt, folgt sie einem Schema, das von den Hohepriestern festgelegt ist, nicht von den Opfern. Ich versuche jetzt, weiter meinen alten Ideen nachzugehen und es dahin zu bringen, daß die Kamera letztlich nur das eine Recht hat, aufzunehmen, was geschieht. Das ist alles. Ich will, daß die Bewegungen der Schauspieler nicht nur von der Kamera bestimmt sind, sondern daß die Kamerabewegungen vom Schauspieler bestimmt werden. Das bedeutet, eher wie ein Wochenschau-Kameramann zu arbeiten. Wenn ein Wochenschau-Kameramann zum Beispiel einen Wettkampf filmt, verlangt er von den Läufern nicht, daß sie gerade dort starten, wo es ihm paßt. Er muß es so einrichten, daß er den Lauf jederzeit filmen kann. Oder bei einem Unfall, einem Feuer: Es ist eher die Pflicht des Kameramannes, dafür zu sorgen, daß wir ein Schauspiel zu sehen bekommen, als daß das stattfindende Schauspiel verpflichtet wäre, der Kamera einen Dienst zu erweisen. [...] Der wirklich schöpferische Künstler im Kino ist derjenige, der aus allem, was er sieht, so viel wie möglich herausholt, auch wenn er es manchmal durch Zufall schafft. [...] Der Schöpfer eines Films ist alles andere als ein Organisator. Er ist nicht jemand, der entscheidet, wie zum Beispiel eine Beerdigung abläuft. Er ist eher einer, der als Zuschauer zu einer Beerdigung kommt, auf der ganz andere Dinge passieren, und der die Leiche, anstatt daß sie im Sarge liegt, aufstehen und tanzen sieht; der die Verwandten, anstatt daß sie weinen, in der Gegend herumlauten sieht. An ihm und seinen Mitarbeitern ist es, das einzufangen.

Von der Filmindustrie wurden die Entwicklungen der Tonfilmtechnik in den einzelnen I ändern nur zögernd aufgegriffen und auf ihre Einsatzfähigkeit hin erprobt. Bei Warner Brothers versuchte man, einen Marktvorteil gegenüber den stärkeren Konkurrenten zu gewinnen und investierte zu dem Zweck in die Vertonung von Filmen, die zudem mit teuren Stars besetzt waren. Auch die kleinen Kinos sollten in den Genuß einer mit großem Orchester eingespielten Begleitmusik kommen, und gewisse Erfolgsinszenierungen des Musiktheaters ließen sich ebenfalls auf diesem Weg auswerten. An den spechenden Film wagte kaum jemand so recht zu glauben, denn wie sollte man es anstellen, Dialoge zu filmen, ohne in die Dramaturgie der Sprechbühne zurückzufallen? Allein für die Wochenschau schien sich der Sprecher-Ton zu bewähren.

Der Ton wurde hinter den Kulissen des Bildes eingeführt, auf den dramatischen Gleisen der Begleitmusik und der Geräuscheffekte. Doch änderte sich mehr als damit geplant war. Das Direktbild unterbrach die Filmgeschichte und zeigte für einen kurzen Moment das Bild eines sich verändernden Kinos, das die kinematographische Vergangenheit und die Fernsehzukunft gleichermaßen durchlief und umspannte.

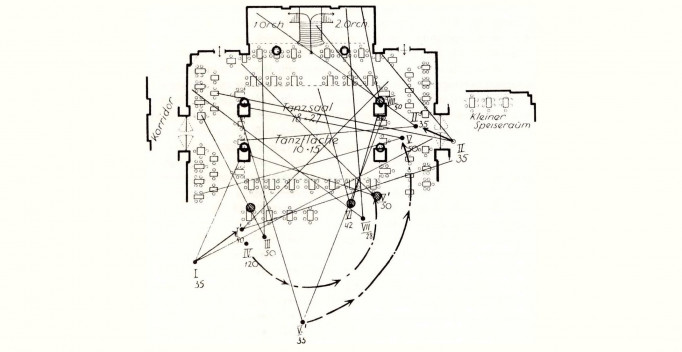

Dies war auch der historische Augenblick, in dem Kino und Fernsehen blitzschnell und heimlich sich austauschten, um in Zukunft ihre Wesensverschiedenheit behaupten zu können. In gewisser Weise ist es belustigend zu sehen, wie damals das Kino Anstalten machte, das Loch, das das Direktbild in die Stummfilmmontage geschlagen hatte, umgehend dadurch zu stopfen, daß es, um sich die formale Möglichkeit des Bildschnitts über die klangliche Kontinuität hinweg zu erhalten, für größere Szenen den Einsatz mehrerer Kameras vorsah. Das Drehbuch wurde jetzt zu einem Schaltplan für das timing ineinandergreifender Kameraoperationen mit ihren verschiedenen Aufnahmewinkeln, die Inszenierung fügte sich in den starren Rahmen einer Tzt/e-Technik, mit dem Resultat, daß sich die reinen Drehzeiten verkürzten und die Einstellung eine Abwicklung der Bildeinrichtung wurde.

Die im Filmbild dechiffrierte Kraft, das Bild der Wirklichkeit aufzusprengen, ging im Tonfilm, im Fernsehen nicht verloren, aber von nun an war sie ausgewechselt und darauf ausgerichtet, „die Szenen zusammenzuhalten und in unserem Gehirn um den Vorstellungskomplex von Bildeinstellungen gleichsam einen tonalen Ring zu legen“. Dem Tonfilm erging es ähnlich wie Hitler; Zuerst wollte man ihm kaum Zutrauen, daß er „kommen“ würde, doch dann wirkte sehr bald schon alles sehr dicht und überzeugend. Die Schönheit des Direktbildes („filmen, was geschieht“) wurde aufgespalten durch die Selbstinszenierung des Apparates, die das Direkte als das bestimmte, was die Massen erreichte.

V

An dieser Machtinszenierung hat sich bis heute nichts geändert. Das Kino hat der Filmkamera eine kleine Video-Anlage ins Objektiv eingebaut, um die Kontrolle über die Bilder zu perfektionieren; das Kino wird heute nicht eigentlich mehr gefilmt. Seinerseits setzt das Fernsehen alles daran, Kino zu machen und uns den Film des Realen, eine hypothetische Wirklichkeit, ein Informiertsein ohne Sein zu geben; es hat das frühere Kino sozusagen zu seiner Fußgängerzone gemacht, dort werden nun die „alten“ neben den „neuen“ Filmen angeboten.

Was sich indes geändert hat, ist die Filmgeschichte selbst. Sie ist nicht länger im Besitz des Kinos, sie hat das Kino genötigt, auf sich zurückzublicken und ihm noch einmal zu erkennen gegeben, daß es nicht die Gegenwartskunst ist, für die es sich einmal gehalten haben mochte. Der Film hat einmal Geschichte geschrieben, nun beginnt die Um- oder Neuschrift dieser Geschichte, die Geschichte des Sehens.

In welche Zeit gehört das Kino? Einerseits erscheint es uns, wie Arnheim sagte, als „ein Enkel der Renaissance“, es führt uns zurück zu den Grundlegungen der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und dem Bestreben der Menschen, die Natur zu vermessen und durch exakte Abbilder, Gesetze, Strukturmodelle beherrschbar zu machen; andererseits macht es uns zu geschichtlichen Zeugen des Wandels dieses rationalen Weltbildes und konfrontiert uns mit einer Kultur der reinen Scheinbilder, in der alle Intelligenz in die Planung („Software“) eingeht und das Handeln nur noch eine Angelegenheit von Automaten ist.

Das Kino ist aufgebrochen zu einer unabsehbaren Reise ins „Immaterielle“ der Bilder und Töne. Jahrzehnte nach seinem Auftauchen tritt der Stummfilm wieder auf den Plan: Einerseits als Selbstvergewisserung des Kinos als einer Kunstform, die mit den traditionellen Ausdruckskünsten gebrochen hatte und so disponiert war, das Gesicht einer Epoche zu prägen, andererseits als Selbstbefragung und Problematisierung seiner abgenutzten Normen und Begriffe.

Etwas Ungeborenes zeigt sich heute noch einmal im Kino, jenes Stumme, das der Stummfilm entdeckt hatte und das das Sehen wegzuführen schien von der Substanz der Bilder, hin zu einem Schönen, das losgelöst vom Wohlgefallen erglänzte, das der Mensch dem Menschen bereitet. René Clair, der nicht daran glaubte, daß das reine Kino je Gesetzeskraft erlangen könnte, in einem kleinen Artikel über das Stilproblem des Bildrhythmus, 1925:

Agnostizismus: Weiß unsere Generation mit einer derartigen Frage etwas anzufangen, wie sie der Film dem Film selbst stellt? Ich bezweifle es. Man mag eine solche Haltung für unvereinbar halten mit jenem Kunstwissen, das man von einem Künstler zu verlangen vorgibt. Nehmen wir für das Kino in Anspruch, nur danach beurteilt zu werden, was es verspricht. Ich könnte mich ohne weiteres damit zufriedengeben, in der Welt der Bilder weder Regeln noch Logik gelten zu lassen. Das wunderbar Barbarische dieser Kunst bezaubert mich. Kurzum, wir betreten hier unberührten Boden. Es stört mich nicht, nichts zu wissen von den Gesetzen dieser werdenden Welt, die von keinerlei lastender Abhängigkeit niedergedrückt wird. Beim Anblick dieser Bilder empfinde ich eine Freude, die oft gar nicht die ist, die in mir geweckt werden sollte, eine Empfindung musikalischer Freiheit.

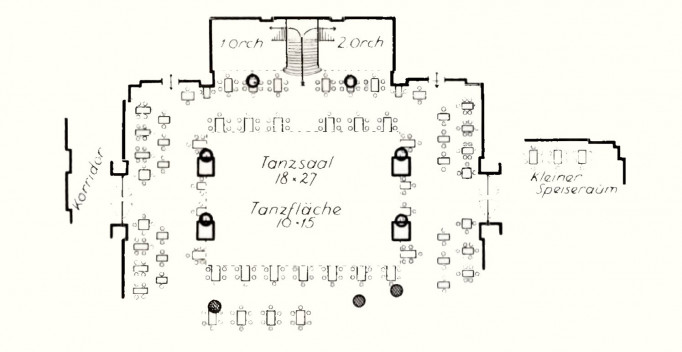

An sich dauert die Filmgeschichte nur kurz. Guido Seeber (Der praktische Kameramann, 1927): „Damals: eine auf die offene sonnenbeschienene Straße gestellte Kamera, die auf einem festen Photostativ montiert war und ihren Filminhalt von 15 bis 18 Meter mit einer Bildzahl von 16-18 je Sekunde hinter dem Objektiv abzurollen gestattete. Heute stehen der Aufnahme-Technik nicht nur große Ateliers zur Verfügung, nein, man hat die bekannten Zeppelinhallen auch in ihre Dienste gestellt. Ein Heer von gelernten und ungelernten Arbeitern, Ingenieuren, Architekten, Malern, Dekorateuren, Modelleuren, Elektrikern, Tischlern, künstlerischen Beiräten ist heute bei der Arbeit. Hochvollendete Aufnahme-Kameras in mehreren Exemplaren fangen die gestellten Szenen auf dem Film ein.“ - Das wäre die Story der Filmgeschichte in zwei Einstellungen. Noch bevor aber alles im Kasten ist, hat schon das Abenteuer des Sehens angefangen. Das essentielle Kino spielt nicht vor, nicht hinter der Kamera, sondern verwirklicht sich in der Überschreitung dieser Schattenlinie, mit dem Aufbrechen der historischen Determinierungen.