Der fremde Vogel, Die arme Jenny - Mit diesen beiden Filmen, die wir uns eben hintereinander angesehen haben, absichtlich ein wenig so, als würden wir uns das fortlaufende Band einer Serie abspielen, die noch eine Anzahl weiterer Folgen umfasst (genau gesagt, sind es 33 Filme, die Urban Gad mit Asta Nielsen zwischen 1910 und 1914 drehte), sehen wir uns gleich ein ganzes Stück in die Filmgeschichte zurückversetzt - in jene Zeit, in der sich das, was man heute gern summarisch als „Erzählkino“ bezeichnet, gerade erst herausbildet. Es ist die Zeit der „Filmdramen“, der ersten mehraktigen Spielfilme, die mit ihrer zunehmenden Vorführlänge aus dem bunt zusammengewürfelten Programm der kleinen, obskuren Durchgangskinos, in denen die Zuschauer ohne feste Anfangszeiten ein- und ausgehen konnten, bald herauswachsen und eine neue Kino- und Premierenkultur begründen. Damals, um 1910 etwa, beginnt die Filmindustrie, dem Theater mit seinen gehobenen Besucherschichten Konkurrenz zu machen, in der Öffentlichkeit setzt die Diskussion über eine grundsätzlich künstlerische Bewertung des Films ein. Der Kinematograph wandelt sich zum Kino, zum Autorenfilm, zum Starfilm, zur künftigen Mythenfabrik. Gleichzeitig treten die Gestaltungsprinzipien einer neuen und eigenständigen Kunstform zutage, es entwickelt sich die Syntax des Stummfilms mitsamt seinen spezifischen Stilarten und Gattungen. Filmgeschichtlich ist es sehr lehrreich, sich diesen Entwicklungsschritt zu vergegenwärtigen, denn er vollzieht sich durchaus nicht in einem Schritt, sondern dauert in Wirklichkeit so lange, wie es den Stummfilm gibt, und führt an einen Fragenkomplex, der uns auch heute noch beschäftigen kann.

Dass sich das Kino vor allem darin als eine feste Publikumseinrichtung erweist, dass es, wie man so sagt, „Geschichten in Bildern“ erzählt, ist eine Tatsache, die man als gegeben hinnehmen, über die man sich zuweilen aber auch wundern mag. Weiss doch jeder Kinogänger zur Genüge, dass die Kinogeschichten voller Wiederholungen stecken, dass sie in aller Regel nur ein Spiel mit seinen, des Zuschauers, Erwartungen spielen, indem sie aus einem Vorrat von Handlungsmustern schöpfen, die sie fortwährend bloss umstellen und auswechseln. Truffaut schrieb einmal über diese Wiederkehr des Gleichen in der Filmgeschichte: „Nun beruht alles Erzählen auf dramatischen Situationen, und die Zahl, unter denen sich auswählen lässt, ist nicht unbegrenzt. 1894 stellte der Theoretiker Georges Polti nicht mehr als 36 solcher Situationen fest: Rache, Rettung, Desaster, Entführung, Geheimnis, Ehebruch, Revolution, Verbrechen aus Leidenschaft, Ungerechtigkeit der Justiz usw. Die frühesten Filme erkundeten alle nur möglichen Spielhandlungen in einer, zwei oder drei Rollen, d.h. in zehn, zwanzig oder dreissig Minuten. Als sich herausstellte, dass das Publikum derselben Geschichte auch neunzig Minuten lang zu folgen bereit war, begann die Zeit der Remakes. Die Geschichten von Rache, Opfer, Geheimnis usw. wurden nun, ein bisschen ausführlicher und verfeinert, noch einmal erzählt. [...] Indes wäre es ein grosser Fehler zu glauben, dass die Stummfilme nicht über die Mittel verfügten, subtile Geschichten zu erzählen. Tatsache bleibt jedoch, dass mit den Tonfilmen eine neue Reihe von Remakes anhob, und das Kino begann, dieselben Geschichten ein drittes Mal zu erzählen. Dabei gewannen die Charakterzeichnungen an Wahrheit, aber die Inszenierung verlor durch Stilisierung. Auch heute steht ausser Frage, dass ein Regisseur, der seine Laufbahn im Stummfilm begann, einen weitaus entschiedeneren Stil hat als einer, der in den dreissiger Jahren vom Broadway nach Hollywood kam.“1

Andererseits, und das ist nur ein anderer Aspekt derselben Erfahrung, dass im Kino ständig dieselben Geschichten Revue passieren, ist die Story des Films nicht der Film selbst, nicht das Ganze des Films. Die Institution des Storyfilms beruht auf einem gründlichen Missverständnis, wenn zweifellos auch auf einem gewollten. Lassen Sie mich es in einem naheliegenden Vergleich sagen, worauf dieses Missverständnis zurückgeht. In einem durchschnittlichen, gut konfektionierten Spielfilm leistet die Story dasselbe wie eine Reklame, die für den vermehrten und schnelleren Absatz eines Artikels sorgen soll. So wie die Reklame den innersten harten Kern des Produkts repräsentiert, seinen reinen Tauschwert, so ist auch die Story dafür zuständig, dem Filmesehen, dessen Nutzen ohnehin sonst nirgends nachweisbar ist, einen allgemeinen Tausch- und Unterhaltungswert zu geben und gezielt auf einen Bedarf an Bildern hinzuwirken. Und so wenig das Plakat, das eine Zigarettenpackung überlebensgross abbildet, mit der Packung zu verwechseln ist, die der Raucher sich kauft und wegraucht, so wenig enthält die Story die Empfindungen und Gedanken, die den Zuschauer vor der Leinwand bewegen. Sie ist lediglich das Instrument der Umsetzung seines Kinoerlebnisses. Tatsächlich ist sie doppelter Natur, halb bloss ein Vorwand für die Bilder, halb Herzstück und Motor für ihren Konsum.

So gesehen ist also der Storyfilm eine reine Verkaufsidee, Werbung fürs Kino durchs Kino, die ständig laufende, ewigaktuelle Vorschau auf das, was den Zuschauer erwartet und was er sich erwartet. Ein Alibi.

Ich vermute, die zahlreichen Kritiker, die sich für das Erzählkino stark machen, möchten das Kino damit vom Fernsehen irgendwie abgrenzen. Aber natürlich hat auch das Fernsehen seine Erzählungen, es tut ja nichts anderes, als die Welt zu erzählen und sie dadurch in ein bewegtes Szenario zu verwandeln. Dagegen scheint das Kino machtlos. Aber eine ganz andere Frage ist, warum man sich überhaupt einen Film ansieht: Geht es dabei wirklich darum, sich erzählen zu lassen? Ist das Kino nicht vielmehr jener Ort, an den man sich begibt, um der geregelten Kommunikation zu entfliehen, um „von draussen“ auf das Leben zu schauen, ohne sich an seiner Wirklichkeit stören zu müssen?

Die Story eines Films konstituiert nicht seine Geschichte, sie ist nur eben jener Teil, über den man sich am leichtesten verständigt. „Und dann gibt es einen Schnitt, und in einer Totalen sieht man das Liebespaar aus dem Fenster klettern und den Kahn besteigen ...“ Beschreibungen dieser Art, ob sie für ein Drehbuch, ein Filmprotokoll oder eine Kritik angefertigt werden, lassen völlig unerwähnt, was sich im Erleben des Zuschauers abspielt, während er die Bilder aufnimmt, sie erfassen sie gerade in ihrem diskursiven Teil. Sie vernachlässigen den Psychismus der Bilder, in dem das Ungeteilte der filmischen Wahrnehmung, die emotionale Partizipation des Zuschauers, unmittelbar zum Tragen kommt.

Um zu wissen, was es mit dem Erzählen im Kino auf sich hat, müsste man daher zuerst einmal den Filmen ihre Stories wegnehmen. Man müsste versuchen, die Bilder für sich zu nehmen, sie in Bezug auf das Sehen, abgelöst von ihrer extrapolierten Erzählfunktion, gleichsam endomorph zu nehmen. Wie kommt der Film zum Erzählen? Ist es ihm gleichsam in die Wiege gelegt, „Geschichten in Bildern“ zu projizieren oder übernimmt er dieses Geschäft nur, um dadurch seinen Platz in der Gesellschaft zu behaupten? Was legt es nahe, überhaupt so sehr ans Erzählkino zu glauben, da man es doch in erster Linie mit Bildern und nicht mit Romanen und Erzählungen zu tun hat?

Bei den beiden Filmen, die wir uns eben vorgeführt haben, sind wir in der günstigen Lage, beobachten zu können, wie die Story, als ein Bestandteil der Inszenierung, zu dieser in ein deutliches Spannungsverhältnis tritt. Nicht dass wir der Handlung nicht zu folgen vermöchten, aber sie geht in einem für uns ungewohnten Tempo vonstatten, sie beansprucht eine Zeit, die nicht restlos ausgefüllt zu sein scheint. Dieser Eindruck, der durch das Fehlen des Tons vielleicht noch verstärkt wird, ist durch die Montage bedingt, durch eine Besonderheit in der Einstellungsfolge, die hier noch nicht nach den Anschlussregeln einer zünftigen Schnittdramaturgie funktioniert, sondern zeitweilig noch den nackten Streifencharakter der einzelnen aneinandergehängten Aufnahmen durchblicken lässt. Statt der üblichen szenischen Auflösung in wechselnde Einstellungen, wie wir sie heute kennen, haben wir hier das Phänomen einer Verkettung von Szenen, die, jede für sich, in einer gewissen Trägheit beharren. Ein verbindender Schnitt wirkt von Mal zu Mal wie eine Dazwischenkunft, mehr wie eine Klebstelle denn als ein glatter Anschluss, dies gerade auch dann, wenn, wie in der Armen Jenny an zwei Stellen, die Szene ausnahmsweise durch eine nähere Einstellung unterteilt wird.

Historisch und stilistisch bewegen wir uns auf unsicherem Gelände, im Niemandsland zwischen den ungeschnittenen Bildern des Kinematographen und der Schnittökonomie des erzählenden Kinos. Es gibt bereits den Storyfilm, aber noch keine narrativen Kode; es gibt bereits Schnitte, die eine ausgedehnte Spielhandlung dramaturgisch gliedern, aber es fehlt die Synthese einer nicht bloss additiven Montage, in der sich die Handlung aus syntaktischen Einheiten, Einstellungen, aufbaut. An sich gibt es die Einstellung noch gar nicht, wenn man darunter den gewohnheitsmässigen kinematurgischen Gebrauch von Totalen und Nahaufnahmen, Panoramas und Travellings, den Einsatz von Schuss-Gegenschuss und das Timing von Zwischenschnitten versteht. Die Einstellung ist noch nicht Funktion des „filmsprachlich“ gegliederten bewegten Bildes, sondern einfach ein unbeweglich feststehendes Szenebild (Tableau), dessen Ausschnitt der idealen Perspektive eines „neutralen Beobachters“ oder eines Theaterzuschauers gleicht. Der fremde Vogel ist mit seinen im Spreewald gedrehten Aussenaufnahmen in eine Naturbühne hineininszeniert und reiht ein Bild ans andere, ohne dass der Abstand oder der Blickwinkel der Aufnahme innerhalb der Szene variieren. Gelegentlich schwenkt die Kamera unmerklich mit, um die im Freien agierenden Darsteller korrekt im Bildfeld zu halten, oder sie fixiert sie bei einer Kahnfahrt, indem sie mitfährt. Aber selbst diese relative Mobilität der Kamera nimmt der Inszenierung nichts von der Vordergründigkeit ihrer Dramatik, fügt sich vielmehr in die Ordnung statisch montierter Tableaus.

Entsprechendes gilt auch von den beiden Nahaufnahmen, die der Regisseur in der Armen Jenny wagt, zuerst in der Verführungsszene, und zwar exakt beim Kuss, dann noch einmal in dem Augenblick, in dem die Heldin beschliesst, Schluss zu machen mit ihrem Leben. In beiden Fällen beschränkt sich der Montageeingriff darauf, einen Vorgang, der die erhöhte Aufmerksamkeit des Zuschauers auf sich zieht, durch einen Ransprung (d.h. durch einen Anschluss in der Raumachse) näherzurücken, wie durch ein Opernglas, das der Zuschauer im gegebenen Moment zur Hand nimmt.2 Eine weitere Unterteilung der Szene, bis ins Extrem der Grossaufnahme, würde den Rahmen dieser auf feste räumliche Verankerung des Bildes bedachte Inszenierungsweise sprengen, denn die Grossaufnahme würde nur noch die „Landschaft“ des Gesichts sehen lassen und die Geschlossenheit der repräsentativen Gesamtszene stören. So liesse sich also sagen, dass in diesen Nahaufnahmen die visuelle Auflösung der Szene in verschiedene Einstellungen zwar im Ansatz schon verwirklicht, aber noch zu keiner schnittechnischen Regel verallgemeinert ist.

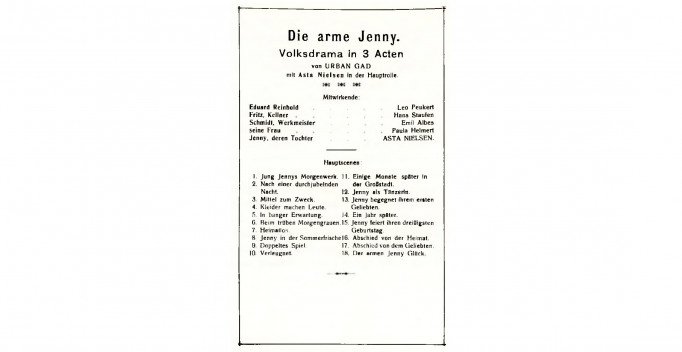

Noch eine andere interessante Beobachtung können wir in diesem Zusammenhang machen. Schaut man einmal auf die Zwischentitel der Filme, so lässt sich feststellen, dass auch sie nicht völlig in ihrer gewohnten Bestimmung als integrale Einstellungen aufgehen. Sie lassen sich nämlich nicht eindeutig auf eine direkt dramatische oder auch nur berichtende Funktion zurückführen, sondern dienen offenbar generell dazu, stichwortartig jeweils den Beginn eines neuen Handlungsabschnitts anzukündigen. Sie wirken wie Anzeigetafeln, unfreiwillig verfremdend, „episierend“, und könnten grundsätzlich auch wegfallen, ohne dass uns dadurch entscheidende Verständnislücken entstünden. Jede Episode hat ihren Titel, und der Katalog dieser Titelangaben gibt eine Übersicht über den Handlungsverlauf des dargebotenen Schauspiels, z.B. im Fremden Vogel-,

„Die Touristen kommen im Spreewald an“

„Auf dem Fischfang“

„Paul wird nach Hause geschickt, um den Frühstückskorb zu holen“

„Wo bleibt denn das Frühstück?“

Usw.

Jedes dieser Kapitel umfasst ein oder mehrere Szenebilder, und wie wir gesehen haben, kann auch die Angabe des Aktes noch hinzukommen, gleichbedeutend mit der Länge einer Rolle und bei den Vorführungen damals für gewöhnlich auch mit der Unterbrechung durch eine Pause.

Es war üblich, die Titelliste auch im Programm abzudrucken, denn die langen „dramatischen“ Filme waren damals eine Neuheit. Bis dahin war das Publikum es gewohnt gewesen, eine Vielzahl von kurzen Filmen mit den verschiedensten Sujets in bunter Folge zu sehen, ein Potpourri aus Aktualitäten, Burlesken, Variete- und Genreszenen, phantastischen Zaubermärchen und exotischen Reisebildern. Mit der Umstellung auf den Storyfilm verschwand das kinematographische Nummernprogramm, doch etwas von der früheren Vorführpraxis ging vorübergehend in den neuen Spielplan ein, indem man zunächst noch an der alten Gewohnheit festhielt, die Szenenfolge anzuzeigen, nicht nur im Programm, sondern im laufenden Film durch die Zwischentitel. Auf diese Weise sah der Zuschauer nicht einfach nur eine „Geschichte in Bildern“, sondern mit den Bildern zugleich das Szenario. Er sah, wenn man so will, das Unfertige oder Zweigleisige der Filmerzählung, den Film der Erzählung.

Ich kann nicht umhin, in dieser primitiven Handhabung der Montage etwas sehr Nützliches und Vernünftiges zu erblicken - eine Pragmatik des Sehens und des Sehenlernens, die uns heute entglitten und fremd geworden ist und an der sich im übrigen zeigt, dass nicht das Erzählen das Neue im Kino war, sondern die Technik der Einstellungsfolge.

Fragen wir nun, was übrig bleibt, wenn wir den zwei Filmen ihre Stories abziehen, dann ist es eben dieser historische „Rohschnitt“, das innere Drama der Verkettung der Bilder zu einer kausalen Handlungsfolge. Von der in den Bildern dargestellten Handlung kommen wir zu den Bildern selbst und zu der Art und Weise, in der sie montiert sind. Von den Kolportagegeschichten kommen wir zu der wahren, konkreten Geschichte der Filme, nämlich zu der Frage: Wie bewegt sich ein Film von einer Einstellung zur nächstfolgenden? Was veranlasst oder zwingt den Zuschauer überhaupt, in Einstellungen zu denken?

Mit einem Ausdruck, den Noel Burch in einer seiner Untersuchungen der Anfänge des Erzählkinos verwendet, liesse sich von einer Linearisierung des Bildmaterials sprechen.3 Es handelt sich darum, den Bildstreifen in eine Einstellungsfolge umzusetzen, d.h. durch die Montage einzelne Filmaufnahmen so miteinander zu verketten, dass sie als Handlungseinheiten, „laufende Nummern“ eines abrollenden Szenarios gelesen werden können. Die Linearisierung oder Lesbarmachung der Bilder entspringt keinem Erzählakt, sondern ist durch die in der Technik der kinematographischen Apparatur liegende Schnittmöglichkeit, durch die Entdeckung bedingt, dass das Zerschneiden der Filmrolle und ihre anschliessende Neuzusammensetzung aus koordinierten Einzelteilen geeignet ist, ein spezifisches Raum-Zeit-Kontinuum zu erzeugen. Nicht als ein stummes Erzählen in Bildern beginnt das Kino, sondern mit der erst allmählich sich verfestigenden, in der Kunst der Montage sich niederschlagenden Erfahrung, dass im Film Raum und Zeit, wie sonst nur in der Musik, fliessende Grenzen haben. „Der Film hat unbegrenzte Macht der Bewegung, der Vorwegnahme des Kommenden und Erneuerung des Gewesenen“ (Alfred Polgar).

In seiner Arbeit führt Burch aus, dass die Linearisierung ein komplexer, in sich widersprüchlicher Vorgang ist, der sich über mehr als zwanzig Jahre erstreckt. Im Verlauf dieser Zeit entwickelt sich die Montagepraxis zu einer künstlerischen Sprache, zu einem geregelten Darstellungskode, zu einer institutionellen Form. Schon früh wurden im Kinematographen einzelne Szenebilder, etwa Tableaus aus der Passionsgeschichte oder auch dokumentarische Aufnahmen von Ereignissen wie dem Londoner Festzug zum Krönungsjubiläum der Königin Viktoria, zu längeren Filmprogrammen zusammengestellt, die dann bei der Vorführung von professionellen Kommentatoren begleitet wurden.4 Ihre Erzählungen hielten die Bildfolge zusammen. Und sehr bald trat noch ein weiteres, direkt verbindendes Element hinzu, das Motiv der Verfolgungsjagd, für das mindestens drei Szenebilder gedreht und zusammengeklebt werden mussten, um eine filmische Kontinuität herzustellen (das auslösende Moment, der Lauf, das Ende der Bewegung), die sich im übrigen aber nach Belieben strecken und durch die verrücktesten Hindernisse steigern liess. Hier war es die äussere Bewegung, die das Diskontinuierliche des Bildwechsels gleichzeitig freisetzte und an das Schauspiel der vor der Kamera ablaufenden bewegten Handlung band. Erst mit der Einfügung von Nah- und Grossaufnahmen in die Reihe der aneinandergehängten, quasi unverrückbaren Tableaus, die dadurch plötzlich in die Bewegung der Bilder hineingezogen wurden und ihren Status als „absoluter Raum“ verloren, eröffnete sich aber das ganze Arbeitsfeld der Montage. Von nun an handelte es sich nicht mehr lediglich darum, die Bilder zu Szenenfolgen zu verknüpfen, sondern darum, sie in Einstellungen zu verketten, einen kinematographischen Raum zu entwerfen, der sich in Bezug auf die Szene gleichzeitig durch die winzigste Regung (der Schlag eines Augenlids, eine sich ballende Faust) und durch die raumgreifendsten Aktionen definierte.5 Wie Burch bemerkt, bestand die doppelte Schwierigkeit, die das Verkoppeln der einzelnen Aufnahmen den Regisseuren bei der Herstellung einer durchgehenden Filmhandlung anfänglich machte, darin, dass die Tableaus das Blickfeld nicht genügend einengen konnten, um die Aufmerksamkeit des Zuschauers sofort in die „richtige“ Richtung zu lenken; dass aber die dadurch notwendig werdende Einfügung der Nahaufnahme gleichzeitig wie eine Unterbrechung des natürlichen Flusses des Bildgeschehens wirken musste. Das, was man später also unter dem technischen Ausdruck „Visuelle Auflösung“ verstehen sollte, war erst einmal gar nicht vorstellbar und brauchte eine geraume Zeit, um als eine neue Möglichkeit erfasst und erlernt zu werden.6

Wenn wir nun unter dem Gesichtspunkt der Linearisierung noch einmal auf unsere zwei Filme schauen, dann finden wir diesen Vorgang in ihrer Montageliste exemplarisch abgebildet. Im Fremden Vogel können wir unschwer das archetypische Schema der Verfolgungsjagd wiedererkennen. Die Geschlossenheit, wenn nicht des Films, so doch zumindest der Handlung ist das Resultat einer mechanischen Bewegung, die eine charakteristische Szenerie durchmisst. Der fortlaufende Szenenwechsel gilt als „filmisch“ und wird durch eine Verfolgung motiviert. Diese beginnt keineswegs erst mit der Flucht der Liebenden, sondern setzt gleich in der ersten Szene ein, unmittelbar mit dem Eintreffen der Reisegesellschaft auf dem Bahnhof, wenn die Ankommenden dort bereits von der Kamera in Empfang genommen werden und auf ihrem Weg durch den Spreewald nun Bild für Bild begleitet werden. Der Zuschauer verfolgt den Weg der Personen, er hat, dank der Kameraposition, stets schon einen Vorsprung und kann dem sich entwickelnden Konflikt in aller Ruhe entgegensehen. Die Montageplattform, auf der sich das Drama entwickelt, ist das alternierende Syntagma, eine Parallelschaltung der Bildfolge, die es ermöglicht, entweder die Gleichzeitigkeit räumlich distanzierter Vorgänge oder aber die dauernde Veränderung dieser Distanz, ihr Zu- oder Abnehmen, darzustellen. Das alternierende Syntagma ist das filmische Erzählmuster par excellence, und selbst heute scheint es manchmal noch verwendungsfähig: Man sehe, wie Jim Jarmusch es in Mystery Train dedramatisiert hat.

Etwas anders verhält es sich bei der Armen Jenny, einem Stationendrama, dessen Handlung allein von der Figur der Heldin getragen wird und als ihr einsamer Leidensweg durch verschiedene Milieus abrollt. Asta Nielsen wechselt aus einer Rolle in die andere: Zuerst Tochter aus armem Hause, dann Verführte und Geliebte, dann die Verlassene, Tingeltangel-Girl, Prostituierte, Lebensmüde. Aristotelisch gesprochen, ist dies mehr ein Roman als ein Drama, denn die Einheit der Handlung ist durch eine handelnde Person und nicht durch Zuspitzung einer Situation an einem Schauplatz gegeben. Es liesse sich darin ein hinreichender Grund für die beiden Nahaufnahmen in diesem Film sehen, wenn der Montagestil hier nicht genau derselbe wäre wie im Fremden Vogel. Hier wie dort gibt es wohl eine Handlungsmontage, eine geeignete szenische Aufteilung des Stoffs, aber noch keine innere Verkettung in Einstellungen. Das Szenario ist noch keine Instanz des Bildschnitts und rechnet noch nicht mit einem kontinuierlichen Einstellungswechsel; es ist ein Kanevas, eine ungefähre Drehvorlage für die Aufnahmen, die in der Kamera geschnitten werden. Daher erklärt sich die für uns heute gar nicht mehr recht einsichtige Einteilung der Rollen nach Akten. Die Rollen messen nach Metern, die Szenen und Akte aber stellen abstrakte, vom klassischen Bühnendrama übernommene Einheiten der Handlungskonstruktion dar, die sich mit der konkreten Bildlänge, mit der „launenhaften Unregelmässigkeit der Aufnahmen“, wie Urban Gad es ausdrückt, nicht ohne weiteres vereinbaren lassen.7 Daher erklärt sich auch der Zwischentitel vor der Nahaufnahme, in der wir Asta Nielsen in der Stube am Tisch sitzen sehen. Im Handlungskontext ist dies der Augenblick, in dem sie den Entschluss fasst, aus dem Leben zu gehen. Der Titel, „Abschied von dem Geliebten“, erinnert uns für einen Moment daran, dass diese wenigen Filmmeter, historisch betrachtet, ein autonomes Szenebild und noch nicht eine Einstellung in dem uns geläufigen Sinne darstellt.8 Auch mit diesem Anschlusschnitt von der vorhergehenden halbnahen (frontale Gesamtansicht des Zimmers) zur nahen Einstellung ist der passive Raum des szenischen Tableaus noch nicht restlos abgeschafft.

Ungeachtet der unterschiedlichen Handlungsstrukturen haben wir also in beiden Filmen denselben Modus der Linearisierung. Die Montage zielt auf die lineare Anordnung der Bildfolge, in der sie als eine Kausalkette lesbar wird. Die Kausalität ist bereits etabliert, nur die Eigenbewegung der Bilder und der imaginäre Raum der Handlung sind noch nicht völlig verschmolzen. Die Filmgeschichte hat ihre Zukunft noch vor sich.

Verweilen wir aber noch ein wenig bei der in jeder Hinsicht herausragenden Nahaufnahme von Asta Nielsen, bei diesem Seelenmoment, in dem die äussere Handlung stillsteht, in dem das Bild unerwartet zu einem Energiefeld wird, auf dem allein die Körperbewegungen und das Mienenspiel sich übertragen. In welchen Film gehört dies Bild? Wenn es im Film fehlen würde, die Handlung wäre deshalb nicht weniger verständlich. Oder andersherum: Ein Montagekünstler könnte sich diesen Ausschnitt vornehmen und mit ihm eine Handlung in einem beliebigen anderen Film „motivieren“. Dennoch bliebe das Ereignis dieses Bildes unangetastet. Ich frage mich, was darin zu sehen ist und wodurch es real zu einem Ereignis wird. Was zu sehen ist, ist nicht die Nahaufnahme und auch nicht einmal Asta Nielsen in der Rolle des gestrandeten Mädchens, es ist die Erschaffung dieses Rollenbildes durch die überpersönliche Kraft des Ausdrucks, die Modulation einer fliessenden Bewegungslinie, eine Art schöner Fieberkurve, ein Tropismus. Darin aber wird das Bild wahrhaft zu einer Kadrage oder Einstellung-. Grossaufnahme einer reinen Seelenregung, die den gesteckten Rahmen der Filmerzählung sprengt.

Narratives Kino? Vielleicht muss man diese Kategorie versetzen und das Verhältnis von Film und Erzählen rein pragmatisch fassen, so wie Urban Gad es in seinem Buch Der Film. Seine Mittel, seine Ziele (1920) an einer aufschlussreichen Stelle tut:9

„Wenn der Regisseur, unter ständiger Anwendung des Vorführungs- und Messapparates, dem Film die richtige Länge und Einteilung verliehen hat, dann ist es so weit, dass er Unbeteiligten [sic] vorgeführt werden kann. Dies geschieht, um die Verständlichkeit ohne jeglichen erklärenden Text zu kontrollieren.

Zu diesem Zweck wähle man keinen Fachmann, sondern einen ganz gewöhnlichen Kinobesucher ohne besondere Fähigkeiten, also eine Durchschnittsbegabung. Ein Schreibmaschinenfräulein des Bureaus wird gute Dienste tun.

Im Vorführraum setzt sich der Regisseur zu ihr und ersucht sie, zu erzählen, was auf der Leinwand vor sich geht, während ein Sekretär bei einer Schreiblampe Platz genommen hat.

Sie erzählt nun: ’Da ist ein alter Mann, - er ist vornehm und reich, - da ist auch eine junge Dame, wahrscheinlich seine Tochter, - nein, eher noch seine Frau. - Da ist ihr Kind. - Nun kommt ein junger Mann durch den Garten gegangen, - vermutlich des alten Mannes Garten und so fort. Der Regisseur merkt sich genau die Stellen, die nicht ohne weiteres verständlich sind, und teilt dem Sekretär mit, was direkt falsch verstanden ist und wo er in der Erzählung des jungen Mädchens hat aushelfen müssen.

Hat man diese Kontrollprobe hinter sich, benutzt man das Resultat, um danach die Texte oder Titel, wie man meistens sagt, zusammenzustellen, die zum Verständnis der Erzählung in den Film hineingeklebt werden müssen.“

Einen Film erzählen = Narratives Kino.

Die Überzeugung, dass das Geschichtenerzählen die Zweckbestimmung des Films sei, ergibt sich aus einer gewissen Kontrollmöglichkeit, und aus nichts anderem. Je genauer man sich den Storyfilm anschaut, um so deutlicher wird aber, dass die Story bloss der Kitt ist, der die Einstellungen zusammenhält, die Fiktion aller Fiktionen.

„Linearisierung“ bedeutet also nichts anderes als Herstellung einer geordneten Reihe in der Verkettung der Bilder, Organisation einer Einstellungsfolge. Wenn wir unter „Einstellung“ nicht, wie der vorgefertigte Begriff (die Reklameidee) des Storyfilms es von vornherein nahelegt, ein Strukturelement der Filmhandlung verstehen wollen, müssen wir uns jetzt fragen, wie sich die Einheit der Einstellung filmisch herstellt und worin sie jenseits ihrer vermeintlich erzählerischen Belange als ein Glied „filmsprachlicher“ Artikulation gelten kann. Wenn das Kino die Kunst der Einstellung ist, und die Montage ihr eigenstes Ausdrucksverfahren, worin zeigt sich dann das Spezifische dieses Verfahrens?

Es ist oft gesagt worden, dass die Montage ein schöpferischer Prozess ist - die Erschaffung des Films auf der Leinwand, im Auge des Zuschauers, der Übergang vom blossen Zuschauen zum Sehen. Ein besonderes Arbeitsfeld konstituiert die Montage insofern, als bei der Herstellung eines Films die Dreharbeiten und die Schnittbearbeitung zwar zeitlich getrennt verlaufen, in der Realisation aber direkt ineinandergreifen. Einen Film montieren heisst in einem erweiterten technischen Sinn einen Drehplan machen, heisst in der Tat, die Produktion der einzelnen Aufnahmen linearisieren. Damit ist aber auch schon gesagt, dass dem Wort „Realisation“ eine gewisse Uneindeutigkeit anhaftet. Im Normalfall wird es sich immer wieder darum handeln, die Möglichkeit des Bildschnitts schon vorweg bei der Einrichtung des Bildes am Drehort zu berücksichtigen und den entscheidenden, im Prinzip unwiederholbaren Aufnahmemoment so weit vorzubereiten, dass der Schnitt möglichst gleich in der Kamera gemacht werden kann. Im Idealfall wären dann anschliessend die Resultate im Bild nur noch zu überprüfen, etwa so wie man den korrekten Sitz einer Garderobe vor dem Spiegel kontrolliert. Gewiss kann auch improvisierend gedreht werden oder es kann sich nach Beendigung der Dreharbeiten etwa die Situation ergeben, dass sich das Material aus irgendwelchen Gründen der Behandlung am Schneidetisch sperrt und dass eine zusätzliche Zeit darauf verwendet werden muss, entsprechende Modifikationen durchzuführen, vielleicht sogar das Material insgesamt zu transformieren. Ob aber der Schnitt bereits beim Drehen abgewickelt wird oder ob es zu einem Rückkopplungseffekt kommt, der nachträglich noch einmal Besserungen, Korrekturen, eingreifende Änderungen, Nachdrehs mit sich bringt, die Idee der Realisation bleibt dieselbe, d.h. nach wie vor zielt der Montageplan auf die konsequente planerische Vorwegnahme des Moments, da es heisst: „Kamera läuft!“

Dies ist die allgemeine Form der Filmrealisation, nicht nur unter Atelierbedingungen, sondern (muss man es hinzufügen?) auch beim Dokumentarfilm, wo freilich die Alternative „Gleich in der Kamera schneiden und/oder später schneiden“ auf Grund der intendierten Offenheit des Montageplans eine besondere methodische Zuspitzung erfährt. Es gibt jedoch noch eine andere mögliche Auffassung der Realisation, die nicht zu trennen ist von der Frage, was es denn genau bedeutet, „in der Kamera“ zu schneiden. Erst mit dieser Frage lässt sich überhaupt das Problem der Einstellung scharf stellen.

Ist die Einstellung tatsächlich nur das Stück Film, das zuerst abgedreht und dann montiert wird? Die Kontroversen der ersten Montagetheorien entzündeten sich an der Idee, dass erst aus der Einstellung das visuelle Bild in seiner substantiellen Zusammensetzung, als ein Korrelat der Montage, hervorgehe. Die Grunderfahrung, von der man bei der Erprobung der Gesetzmässigkeiten filmischer Darstellungsmittel ausging, sozusagen das erste Axiom der Filmkunst, war, dass die Kamera anders „sieht“ als das menschliche Auge. Vor der Kamera sind alle Aufnahmegegenstände gleich - es gibt keine Objekte, nur Bilder, die nur im Blick des Zuschauers als identische und reproduzierbare Dinge gegenwärtig sind. Zumal die Filmkamera keine Bilder „macht“, sie zeichnet Bewegung auf, sie materialisiert eine Schattenwelt, die das Subjekt auffordert, sich die Bilder wieder anzueignen und noch in den vertrautesten Dingen ihr phantastisches Eigenleben zu geniessen. Es ist nicht eigentlich, wie Benjamin schrieb, „eine andere Natur, die zu der Kamera als die zum Auge spricht“, es sind dieselben Naturerscheinungen, nur optisch gebrochen durch ein Sehen anderer Ordnung. Das Filmbild gibt allererst Bewegung, es gibt ineinanderfliessende räumliche und zeitliche Perspektiven, wechselnde Montagegesichtspunkte, mit deren Hilfe das Auge die Dinge sekundär erschafft. Obwohl die Montage hinzukommt als formale Möglichkeit, den Bewegungsablauf, d.h. den mechanischen Transport der Einzelbelichtungen zu unterbrechen und zu manipulieren, ist sie qua Bewegung schon Realität, ein inhärentes Attribut des Bildkaders, und unterbricht den Fluss der Wahrnehmung in keiner Weise. Die kleinste reale Montageeinheit ist nicht das Einzelbild, sondern die Verkettung der Bilder. Hieraus, aus dieser „kubierenden“ Potentialität des Filmbildes, ergibt sich die Bestimmung der Einstellung: In der Einstellung aktualisiert sich der Übergang vom Kinematographen zur Wahrnehmung eines filmischen Raumes, in dem das blicklose, „objektive“ Sehen der Kamera und das maschinisierte Sehen des Zuschauers sich überlagern und ein Wahrnehmungsfeld für sich bilden. Das ist die Kadrage im eigentlichen Sinne - mehr ein kohärentes Möglichkeitsfeld oder Fenster zum Unendlichen als ein repräsentativer Wirklichkeitsausschnitt. Denn was die Einstellung kadriert, ist nicht die Szene, die wir vor uns haben, wenn wir durch den Sucher der Kamera blicken, sondern ist ein ganz bestimmtes Bild, das im selben Augenblick entsteht, in dem es gesehen wird. Mit den Worten eines modernen Filmers, Johan van der Keuken:

„Das gefilmte Bild entsteht aus dem Zusammenstoss zwischen dem Energiefeld der Wirklichkeit und der Energie, die ich aufwende, wenn ich auf sie sehe. Es ist aktiv, aggressiv. Irgendwo auf halbem Wege liegt der springende Punkt, und das ist das Bild. Ich befinde mich also als Filmemacher in der Welt des Bildes - einer Welt halbwegs zwischen mir und der Wirklichkeit. Und ich glaube, dass der Zuschauer sich - idealiter - in einer ähnlichen Position befindet, wenn er auf das gefilmte Bild schaut.“10

Die Einstellung nicht als einen gerahmten Blick, nicht als Baustein einer Erzählung, sondern als Immanenzfeld des Sehens und als die Schnittstelle zu fassen, an der die gefilmte Welt und das Gedächtnis der Bilder, das Montageauge und die Erfahrung des Kinos eins sind, scheint ein recht abstrakter Gedanke zu sein. In Wahrheit jedoch steckt die Abstraktion bereits in einem „Denken in Einstellungen“, für das die Montage lediglich die Vollzugsinstanz der technischen Möglichkeit des Bildschnitts ist, eine Möglichkeit, von der merkwürdigerweise angenommen wird, dass sie theoretisch immer und zu jeder Zeit gegeben ist, unabhängig vom Zeitpunkt der Aufnahme. Das Problem, dem sich diese Logik verschliesst, ist die konkrete Dauer einer Einstellung. Zwar ist die Einstellung ein Montageakt, aber das bedeutet ihrer Definition nach, dass sie nicht in etwas anderes „hineingeschnitten“ werden kann, dass sie sich ohne Unterbrechung dreht, dem Faden der Dinge folgend, ein wachsender Raum, der vielleicht schon den ganzen kommenden Film umfasst.

So liesse sich also behaupten, dass wir es im Kino ganz allgemein mit zwei recht unterschiedlichen Produktionsformen der Realisation zu tun haben, je nachdem, was man unter einem Montageplan verstehen will. Auf der einen Seite, oder besser gesagt, überall, finden wir das geschlossene Kino der professionellen Klappe: Hier besteht die Arbeit des Filmemachers vornehmlich darin, die Bewegung, die das Bild aufzeichnet, so aufzuteilen und auszuschneiden, dass sie eine globale, „runde“ Geschichte ergibt. Die Geschichten sind auswechselbar, wie Schaufensterdekorationen, die Bewegung, in der sie sich realisieren, bleibt dieselbe. Die Einstellung ist lediglich eine technische Aufgabe und eine Frage der „visuellen Umsetzung“. Auf der anderen Seite ein Kino, das noch etwas anderes als nur Kino macht, das die Bilder aus ihrer vermeintlichen Anschaulichkeit herauslöst und sie in Einstellungen verkettet, die den ganzen Film zu einem in sich beweglichen, disponiblen Montageplan machen. Ein Kino, in dem die Einstellungen nicht einem Handlungsschema, sondern einer abstrakten Linie oder einem Informationsstrom folgen, ohne Anfang und Ende, ausserhalb des Systems signifikanter Kodierungen. Ein Kino, das uns von dem dumpfen Bedürfnis nach der phantomhaften Verdopplung der Realität und von der Angst befreit, in eine Gesellschaft eingeschlossen zu sein, die nur noch ihrem Bilde nachlebt.