Über Werner Herzog, den Zivilisationsüberdruss, den „Orientalismus“ gestern und heute, über Zu Fuss Gehen und Tourismus, Aguirre und Fitzcarraldo, über Diebstahl und Treue, Nehmen und Geben und über Herzogs Produktionsleiter Walter Saxer, der nach zwanzig Jahren Filmarbeit seinen ersten Film drehte.

Was drängt und was zieht Werner Herzog auf eine sonnen versengte griechische Insel (Lebenszeichen, 1968), nach Formentera (Auch Zwerge haben klein angefangen, 1976), in die Sahara (Fata morgana, 1971), nach Peru (Aguirre, der Zorn Gottes, 1973 und Fitzcarraldo, 1982), nach Skellig Rock (Herzaus Glas, 1976), nach Guadeloupe (La Souffrière, 1976), nach Ghana und Kolumbien (Cobra Verde, 1987)? Und was bringt und was heisst das? Die Antwort von Werner Herzog ist einfach, und er hat sie immer wieder gegeben: Es geht darum, neue, noch nie gesehene Bilder zu machen. „Gäbe es im Erdinger Moos hier vor München eine Landschaft wie in der Südsahara, dann hätte ich eben im Erdinger Moos gedreht. In der Südsahara gibt es eine Art von Landschaft, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Da sind Gegenden, wo Sie gar nicht mehr glauben, auf der Welt zu sein.“ (W.H. in einem Gespräch mit Wolfgang Ruf und Günther Pflaum’)

Europa ist verbraucht, und wenn schon Afrika, wenn schon Südamerika, dann eben nicht Kenya und nicht etwa Ecuador oder irgendeine brasilianische Stadt im Landesinnern, sondern das unwegsame Gebiet der Quellflüsse des Amazonas. Walter Saxer, der seit Auch Zwerge haben klein angefangen mit Werner Herzog zusammenarbeitet, sagt nicht „verbraucht“, sondern „versaut“2. Versaut wahrscheinlich von europäischer und nordamerikanischer Zivilisation, versaut oder kolonisiert, besetzt. Nicht mehr urtümlich. Doch „das Ur“, der Urzustand, die urtümliche Menschlichkeit, der Urwald und der Urmensch sind gesucht. Die Bewegung ist geistesgeschichtlich nicht neu und Herzog nicht der erste, der seinem europäischen Zivilisationsüberdruss nicht als revolutionärer Utopist begegnet, sondern „zurückgreift“, wozu er ausgreifen muss.

Der Mythos vom „bonsauvage“ und die Anthropologie gehen seit mehr als drei Jahrhunderten mit dem europäischen Kolonialismus einher, und die Anthropologie (oder/und Ethnologie) versuchen wahrscheinlich erfolglos, sich vom Kolonialismus zu verabschieden. Sie könnten es erst, wenn afrikanische und indianische Anthropologen und Ethnologen nach Europa und nach Nordamerika kämen. Bis es so weit sein wird allerdings, werden diese Ethnologen von den europäischen Methoden und Ideologien voll getränkt sein. Die Operation „humane, gefäll-lose Anthropologie“ hat die Menschheit verpasst.

Während die deutsche Romantik der Kindheit der Menschheit noch im eigenen Kulturgut — in den Wurzeln der Sprache, im Volksmärchen, im Volksglauben, in Urtönen, im „Heimweg“3 habhaft zu werden versuchte, begann in England, in Holland und Frankreich vor allem das, was man nicht erst heute „Orientalismus“ nennt. Im Werk von Eugene Delacroix und in einer begleitenden Kabinettausstellung, Passagen/Paris 1815-1871, hat man kürzlich in Zürich dem speziellen Eskapismus einer bürgerlichen, aber nicht revolutionären Gesellschaft begegnen können. Die fehlgeschlagene Revolution hat die französische wie die deutsche Romantik — Orientalismus, Mystizismus, Naturreligion, Kult der Kindheit und der Unschuld (zuletzt auch die Psychologie) — nicht nur ausgelöst, sondern auch genährt. Eine erst vor kurzer Zeit erschienene Anthologie4 dokumentiert in aller wünschbaren Breite und Vielfalt das Bewusstsein des französischen 19. Jahrhunderts von der Fremde. Kaum hat man die Donau oder das Mittelmeer überquert, beginnt auch schon ein farbigeres, geheimnisvolleres, natürlicheres und anmutigeres Leben; aber nicht selten verbinden sich mit dem Staunen der Reisenden die — kolonialistische — Vorstellung von der Rückständigkeit, die Feststellung der Unordnung, der unaufgeklärten Willkür vom Despoten: Hinter der Donau und südlich des Mittelmeers beginnt das grosse Bordell, zu dem sich die der eigenen Konventionalität überdrüssigen Bürger halb hingezogen, und von dem sie sich halb abgestossen fühlen. Während die feinfühligeren Reisenden in orientalischen Düften und Farben schwelgen, überfällt der robustere Teil dieser Gesellschaft Algerien und macht es zur Kolonie (1830). Die Veränderung der eigenen politischen und sozialen Strukturen wird vertagt. Der Tourismus beginnt.

Verglichen mit dem heutigen Ferntourismus, der mit natürlichen Menschen und unberührter, natürlicher Natur (die er freilich täglich mehr zerstört) wirbt, ist der Expeditionstourismus des 19. Jahrhunderts zwar eine geradezu idyllische Angelegenheit, doch der(imperialistische) Geist des Tourismus ist schon damals geboren worden: als Kind von Vater Überdruss und Mutter Enttäuschung. Ich behaupte, dass der „Exotismus“ von Werner Herzog letztlich mit dem selben Überdruss, mit der selben Enttäuschung, mit der Erfahrung der Ohnmacht in der „eigenen Welt“ zu schaffen hat wie der Exotismus alten Musters. Alle Revolutionen haben ihre Kinder gefressen, zwei Weltkriege und ununterbrochen Stellvertreterkriege sind geführt worden; unsere Zivilisation hat sich in der Massenvernichtung von Millionen demaskiert.

Ich lese die gescheiterte Palastrevolution in Auch Zwerge haben klein angefangen auch als Kommentar Herzogs zum 68er Aufbruch, als eine mehr oder weniger bittere oder höhnische Absage: Diese alte Welt und diese Zivilisisation sind verloren. Ein kürzlich erschienener Text Herzogs spielt in dieser Einschätzung eine Rolle: In einer „Rede über das eigene Land“5 stellt Werner Herzog das geschundene, zerrissene Deutschland in eine Kosmologie, die irrationaler und kitschiger kaum sein könnte; für ihn ist Deutschlands Ursprünglichkeit und mythische Echtheit durch die Moderne vergewaltigt worden, unheimisch für ihn, und das liest sich dann so: „...und da lag Deutschland, wie eine grosse Frau liegt, schön und ruhig, das rechte Bein ausgestreckt, das linke leicht angewinkelt, Kopf und Körper in einer Lache hellen Bluts, das Gesicht mit weitgeöffnetem Blick zum Himmel gerichtet. Beide Hände waren ausgestreckt, die Handflächen nach oben gekehrt, als wolle sie das ganze Universum wie einen sachten Regen auf sich niedergehen lassen. So lag Deutschland noch den Rest des Tages wie verblutet. (...) In die ausgestreckten, nach oben gekehrten Hände, in die Felder, die Acker, in die erschöpfte Natur und in die geöffneten Augen fiel jetzt ein leichter Regen. Da sah ich, wie sich die Grashalme traufend aufrichteten. Wider mein besseres Wissen drang etwas in mich, und ich betastete es ganz vorsichtig, und es fühlte sich an wie eine Hoffnung.“ Kühl und zutreffend hält Birgit R. Erdle in ihrem Aufsatz „Kitsch und Vergessen“ eine „vollkommene Ausblendung von Wirklichkeit und Vergangenheit“, somit Kitsch fest, der es erst noch „die Imagination einer gleichsam unbelasteten* jungfräulich-unschuldig gebliebenen,Innerlichkeit* Deutschlands, die seine .wahre* Substanz darstelle“, erlaube.

Ein solches Deutschland, in dem nur die Innerlichkeit sich wie eine Hoffnung anfühlt und konkrete Hoffnungsarbeit nichts verspricht, kann man nur noch verlassen, in grossen, pathetischen Träumen, die „das Ur“ beschwören, vor dem allerdings die handelnden europäischen Personen sowohl in Aguirre, der Zorn Gottes als auch in Fitzcarraldo versagen müssen, ganz oder teilweise. Sowohl in Aguirre als auch in Fitzcarraldo stellt sich Herzog auf die Seite des „Ur“. Lope de Aguirre, allein auf dem treibenden Floss, von Affen umgeben, will mit seiner Tochter, die allerdings bereits tot ist, eine Gesellschaft von Übermenschen zeugen, er ist total „hinüber“, und Brian Sweeney Fitzgerald, genannt Fitzcarraldo, hat sein Eldorado verloren, weil ihn die Indianer nicht verstanden und das Boot, das „göttliche Gefährt“ den Pongo hinunter haben treiben lassen, um die bösen Geister (ihre bösen Geister) zu beschwichtigen; er ist fast bankrott, muss alles verkaufen; nur eine Genugtuung bleibt ihm: „Er hält Einzug in Iquitos, ein König hält Einzug, und er bringt die Grosse Oper mit sich. Und das freut Fitzcarraldo. “

Der Erfinder der Geschichten schlägt sich, kraft seiner starken Innerlichkeit, die sich mit dem Urwald und den Ureinwohnern, den Nativos, verwandt fühlt, auf die Seite der Urkräfte; er erzählt — immer wieder, nicht nur in seinen „exotischen“ Filmen — Geschichten der Vergeblichkeit. Aguirre wird irre, Fitzcarraldo gewinnt in den letzten Wendungen des Films noch wahre Grösse, innere, versteht sich. Mit diesem Filmschluss rettet Herzog seine Figur und sich selbst. Ich stehe nicht an, Fitzcarraldo etwa mit The Treasure of the Sierra Madre von John Huston oder mit 2001 von Stanley Kubrick zu vergleichen.

Dennoch: Ich stelle mir Werner Herzog an seinem Münchner Schreibtisch oder in griechischer oder spanischer Abgeschiedenheit vor, und er schreibt:

Da sind Schneegipfel ringsum, majestätische Grate, die Berge stehen wie heilige Dome. Eisige, ganz klare, schweigende Luft, Reif liegt am Boden, alles in tiefer majestätischer Stille. Von den Gebirgskämmen lecken Gletscherzungen weit in die Tiefe. Wie aus dem Nichts ziehen Wolken die Grate hinauf. Weiter oben ist die Luft hell und blau, tiefer unten tief violett. Rein nichts regt sich. Schweigend türmen sich die riesigen Berge bis 6000 m hoch übereinander.

Da auf einmal, mit einem atemberaubenden Schwenk und mit einem atemberaubenden Zoom, dass einen Schwindel ergreift, erfasst die Kamera den Grat einer Passhöhe; und jetzt auf einmal bemerken wir dort im Zickzack einen dünnen Faden von Menschen, kaum dass da Bewegung erkennbar wäre. An manchen Stellen ist der Faden gerissen, findet sich wieder, windet durch Felsen, Schotter und Eis sich durch. Immer noch fährt der Blick schwindelnd in die Tiefe hinab: Wir sehen es jetzt, dass es Hunderte sind, die sich da schleppend vorwärtsbewegen, Hunderte und ein Mensch hinter dem anderen. Auch Tiere sind jetzt schon deutlich zu sehen, einige Pferde, Lamas, und dort im Gletschereis Schweine. Sie stehen in langer Linie am Rand einer Spalte, zu Tode erschöpft.

Einerseits: „Berge wie heilige Dome“, „majestätisch“ (zweimal), „schweigende Luft“. Das sind Wendungen, die man in präfaschistischer Bergliteratur (und auch bei Reinhold Messner, dem Herzog ebenfalls ein Porträt gewidmet hat) haufenweise findet, hohles, hilfloses Pathos. Andererseits fällt einem bei der Lektüre einfach ein: Das muss man — für den Film, der in Europa und Amerika gezeigt werden wird — mit vielen einheimischen Statisten und Arbeitern, mit an der Stelle selbst angeheuertem „Fussvolk“ (in des Wortes wörtlicher Bedeutung) auch noch machen.

Den Mystizismus oder den Romantizismus haben die meisten Beobachter von Herzogs Werk achselzuckend oder mitgerissen akzeptiert; das Schönste am Postmodernismus ist eine neu gewonnene Generosität; anything goes verkündet ein Ästhetik- und Philosophieprofessor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. Auf die eigene Façon selig geworden ist man noch nie leichter als im ratlosen und immobilen Europa dieses Jahrzehnts. Doch was die Realisierung der romantischen Träume angeht, sind Werner Herzog und sein in der Schweiz geborener Produktionsleiter Walter Saxer in das Kreuzfeuer der Kritik gekommen, die — vereinfachend ausgedrückt — sagte: Phantasieren ist gut, aber dürfen andere, die die Träume weder haben noch teilen, für die Realisierung gebraucht oder missbraucht werden?

Die Einwände, Einwürfe und mehr kommen von Ethnologen, Anthropologen, Missionaren, Entwicklungspolitikern, kurz von thirdworldists aller möglichen Provenienz und Schattierung. Besonnene und ruhig räsonnierende sind darunter, aber auch Eiferer. Ihre Interessenlage müsste von Fall zu Fall abgeklärt werden; dass schlechter Journalismus oft im Spiel ist, wird niemand bestreiten wollen. Der Herausgeber von Weil wir in Wirklichkeit vergessen sind, Gespräche mit Indianern im Tiefland von Peru7, Manfred Schäfer, hat sich ebensowenig mit Werner Herzog und Walter Saxer in Verbindung gesetzt wie Ruedi Leuthold, der im Tages-Anzeiger-Magazin zweimal auf den „Fall Fitzcarraldo“ zu sprechen gekommen ist.8 „Moralische“ Einwände gegen exotische und „Ferne Abenteuer“-Filme sind neu, Zeugen eines gewandelten Bewusstseins. Noch in den zwanziger und dreissiger Jahren hat sich niemand für die oder anstelle der Eingeborenen gewehrt, die für kommerzielle Showbusiness-Zwecke gebraucht und missbraucht wurden. Weder Robert Flaherty, noch F.W. Murnau, Allen Dwan, Lew Collins, Charles Chauvel, Ernest B. Schoedsack und Merian C. Cooper oder Pal Fejös mussten sich mit dieser „Störung“ ihrer Träume auseinandersetzen, und ihre Filme werden auch heute noch nicht einer fundamentalen Kritik durch die zünftige Ethnologie unterzogen; in einer kürzlich erschienenen Publikation9 findet der Münchner Ethnologe Werner Petermann— im übrigen Mitarbeiter des selben Trickster Verlags, der die erwähnte Broschüre von Manfred Schäfer herausgegeben hat — selbst in solchen Abenteuer- und Eingeborenenfilmen ethnologisch Brauchbares. Die Kritik an Herzog und anderen Filmregisseuren, die in der sogenannten Dritten Welt arbeiten — F.F. Coppola, David Lean, Roland Joffe, Michael Cimino u.a.m. —, ist etwa so jung oder so alt wie die grundsätzliche Tourismuskritik. Und die beiden Äusserungen eines Bewusstseins, das sich langsam vom Europa- oder Amerikazentrismus löst, gehören zusammen, ja die Argumente sind manchmal deckungsgleich. Eigenartigerweise ist Herzog selbst ein scharfer Kritiker des Tourismus. „Tourismus ist Sünde, und die Tugend ist Zu Fuss Gehen“, hat er mir in einem Gespräch über Fitzcarraldo gesagt10, „viele wichtige Literatur ist von Leuten geschrieben worden, die zu Fuss gegangen sind — Rimbaud, Villon, auch Kleist, Hölderlin zum Beispiel. Man muss irgendwie die Dichtkunst wieder zu Fuss machen. Das ist auch so eine Idee, die mir irgend durch den Kopf geht.“ Damals trug er sich mit dem Plan eines Films über das Leben des deutschen Barockdichters Quirinus Kuhlmann (1651-89), den „grössten aller Zufussgeher“, der es bis nach Konstantinopel gebracht hat (um den Sultan zu bekehren) und bis nach Moskau (um sein Jesusreich zu gründen), wo er dann allerdings auf dem Scheiterhaufen endete. Ich weiss nicht, weshalb Herzog das Projekt aufgab und sich nun wieder — mit Klaus Kinski obendrein — nach Ghana und nach Kolumbien begeben hat. „Man sollte“, sagt der gleiche Herzog, der Aguirre, Fitzcarraldo und Cobra verde gemacht hat, „wenn man in einem fremden Land ist, nicht zuviel fotografieren, sondern — auch wenn man nicht gut zeichnen kann — vielleicht Skizzen machen oder einfach genau hinschauen.“

Für Aguirre, der Zorn Gottes stand ein Budget von lediglich 750000 Mark zur Verfügung. Walter Saxer sagt:,Jeder, der das irgendwie seriös und professionell hätte machen sollen, hätte gesagt: Ihr seid verrückt, das geht nicht, und irgendwie wollten wir zeigen, dass es dennoch geht.“ Aber mit so wenig Geld kann man die Leute auch nicht gerecht entlohnen; das geht nicht ohne Ausbeutung ab. Walter Saxer ist da anderer Ansicht: „Man kann Filmemachen hier und dort nicht vergleichen. Die Gagen drüben sind viel niedriger. Und es wäre sogar verfehlt, wenn man dort europäisch bezahlen wollte. Wir haben mehr bezahlt als das, was sie bekommen, wenn sie sonst arbeiten. Auch die europäischen Mitarbeiter, der Kameramann, die Schauspieler, ich selber haben ihre Gage ein Jahr zurückgestellt, eigentlich alle. Das war nicht irgendein Fernsehfilm mit Achtstundentag und Überzeitvergütung.“ Das allerdings scheint mir ein Unterschied zu sein: Die Mitarbeiter aus Europa konnten die Vision Herzogs teilen, aber die Indios, die da zu Hunderten den steilen Berghang hinunterturnen sollten? „Die Visionen kann man nicht erklären. Man redet ganz klar von der Arbeit, die zu tun ist. Ob ihr jetzt da den Berg heruntersteigt oder zehn Kartoffelsäcke in eine Eisenbahn lädt... Das ganze ist eine Sache von persönlichen Kontakten, die man mit diesen Leuten hat. Die Leute von der Anfangseinstellung von Aguirre zu überzeugen, hat sicher zwei Monate Arbeit gekostet; dass sie überhaupt — in vier Tagesreisen von den Anden herunter — an den Drehort kamen, in eine Gegend, wo sie noch nie gewesen waren. Da musste man halt eine Woche lang wieder bei ihnen herumsitzen, sie überzeugen, dass für sie da auch finanzielle Vorteile lagen. (...) Man kann die Leute da nicht als Fremder herumkommandieren. In Peru darf man nicht als Gringo kommen, zahlen und herumkommandieren. Vieles machen diese Leute aus Freundschaft, weil sie einen kennen, weil man ihnen da und dort geholfen hat, ein paar Medikamente heraufgebracht zum Beispiel, oder man hat einen Verletzten mit dem Auto heruntergenommen und zum Arzt gebracht und wieder zurück. Solche Sachen sind wichtiger, als wenn ich von den Visionen von Werner Herzog erzählen würde, die sie wahrscheinlich gar nicht verstehen könnten.“ Das leuchtet ein.

Aguirre, das war 1971 und 1972. Noch agierte die intellektuelle Linke im eigenen Land; an Südamerika interessierten Kuba, Allende und seine Unidad Populär; es gab noch nicht sehr viele Drittweltläden in den europäischen Metropolen, und schon gar nicht auf dem Land draussen. Kaum jemand hat sich „für die Indianer“ gewehrt, die in Aguirre „missbraucht“ worden wären; das Hemd war den europäischen und amerikanischen Intellektuellen noch näher als die Jacke. Noch waren Anthropologie und Ethnologie keine Modestudiengänge.

Die Kampagne gegen Herzog begann 1979, mit Fitzcarraldo, mit diesem 6-Millionen-Dollar-Film. Es gab jetzt viele Drittweltläden, Allende war tot, der Aufstand der linken Intellektuellen in Deutschland fast, das Ethnologiestudium war in; es gab jetzt viele Indianerkomitees in Europa; sie veranstalteten Vorträge und Konzerte, gaben Zeitschriften heraus (und verkauften noch nicht für gutes Geld präkolumbianische Stoffe, die sie aus den Ländern geschmuggelt hatten, wo sie ihre neuen Freunde, die Indios, besuchten).

„6-Millionen-Dollar-Film“, habe ich gesagt, doch das ist eine Verkürzung; ausführlicher kann man die Geschichte dieser beispiellosen Produktion unter anderem in dem vom Herzog-Fotografen Beat Presser herausgegebenen Flitz Flying Magazine nachlesen. Lucki Stipetic, der Bruder Herzogs und ausführende Produzent, erzählt sie, und er bleibt, was die Anfeindungen, die Sabotage der Filmarbeit am ersten Drehplatz angeht, sehr ruhig, gelassener jedenfalls als die übereifrig agierenden und schreibenden Gegner des Projekts.

„Und da will Werner Herzog filmen“: So schliesst Ruedi Leuthold seinen zweiten Artikel über die politischen Probleme der Ureinwohner des peruanischen Urwalds, der von Lima aus „entwickelt“ und das heisst ausgebeutet werden soll, vorwurfsvoll.8 Herzog und seine Helfer sind, wie sich leicht nachweisen lässt, mit ihrem Projekt in einen Krisenherd getreten. Und weil die verschiedenen europäischen Beobachter, Berater und Entwicklungshelfer gegen die Invasion des Urwalds durch Siedler und Ölgesellschaften nichts machen konnten, haben sie das Fitzcarraldo-Projekt ins Visier genommen. Sie schlugen Sack und meinten Esel. Immerhin: dass sich Herzog der Unterstützung durch Staatspräsident Fernando Belaunde versicherte, nachdem — noch unter der linken Militärregierung— organisierte Indios die Arbeit am nächsten Drehplatz am Oberlauf des Marañon verunmöglicht und den schon aufgebauten Camp zu zweien Malen abgebrannt hatten, ist ein grosser „Schönheitsfehler“ der ganzen Operation. Doch interessanter erscheint mir fast die Kampagne. In dieser medienkranken Zeit war Herzog, der Medienstar, ein privilegiertes Opfer; griff man ihn an, dann würden die Zeitungen und Fernsehstationen der ganzen Welt von der Not und dem Widerstandswillen der Aguaranas, Machinguengas und Ashánincas sprechen. Es gab keinen Siedler, über den man in Hamburg ein „Tribunal“ abhalten konnte. Siedler, die die Indianer auf kleinste Landparzellen zurückdrängen (mit der Unterstützung der Behörden), Ölgesellschaften, die massiv einfahren, um zu sondieren, bleiben zwar am Ort (im Gegensatz zu einer Filmproduktion, die nach ein paar Monaten den Platz wieder räumt), aber Öffentlichkeit lässt sich besser herstellen mit den Filmern, für die sich „die Welt“ eben interessiert.

Walter Saxer: „Man muss wissen, wie die Leute da leben, was ihre Möglichkeiten sind und wie sie ausgenützt werden sonst. Sie leben ja nicht mehr so, wie sie einmal gelebt haben. Anthropologen, Missionare und vor allem neue Siedler sind da. Da ist schon viel gelaufen, und meistens sind sie schamlos ausgenützt worden, vor allem von den Siedlern und den Missionaren. Das haben wir nicht gemacht. Ich kann heute jederzeit da hin gehen. Fitzcarraldo ist für sie die positivste Erfahrung in den letzten zwanzig Jahren gewesen. — Was die Pressekampagne angeht, kann ich nur sagen: Es geht um Einfluss und Macht auf und über diese Leute. Die Missionare wollen, dass niemand da reinkommt und ihr Gebiet und ihr Geschäft versaut. Die Anthropologen wollen ihren Sandkasten oder zoologischen Garten haben. Es geht um Macht, von den amerikanischen Linguisten (Bibel-in-alle-Länder-Gesellschaft) über die protestantischen und katholischen Missionare, die Anthropologen bis zu den Ölgesellschaften. Deswegen kam diese Pressekampagne über uns; die war völlig einseitig und aufgehängt an Herzog, der einen Namen hat. Er ist ein guter Aufhänger, um notorisch zu werden und die Macht zu festigen. Zuerst kamen die Franzosen, vor allem ein Anthropologe (Eric Sabourin), der in der Gegend war und die Leute hintenrum praktisch gegen uns aufgehetzt hat.“

Werner Herzog: „Es ist immer so dargestellt worden, als wären wir in eine Gegend gekommen, wo wilde, von der Zivilisation noch unberührte Indianer in ihrer Lebensart plötzlich aufgescheucht worden seien und einen Kulturschock abbekommen hätten. — Es ist eine Pipeline gebaut worden, und Ölprospektoren sind gekommen mit hunderten von Prostituierten. Für die Pipeline haben die einfach alles niedergewalzt, ohne zu fragen. Das ist der Kern des Problems gewesen. — Ich habe einen bestimmten media appeal, und deshalb bin ich im Nachhinein gar nicht böse; meine Präsenz hat der Sache der Indianer genützt. Sie sind nun weltweit von den Medien anerkannt, und die Regierung kann nicht mehr alles mit ihnen machen. Aber, wie gesagt, es sind nicht die Leute, die da nackt mit Pfeil und Bogen daherkommen, wie das im Stern einmal dargestellt worden ist. Die Gemeinheit bei jenem Bericht war ja die: Die hatten sogar einen Fotografen dabei, und der hat bestimmt 400 bis 500 Fotos gemacht, aber die wurden weggeworfen, und aus dem Archiv wurden Fotos mit nackten Indianern gezogen. Und da sind auch Leute gekommen, die haben den Indianern grossformatige Fotos von Auschwitz gezeigt mit Tausenden von Leichen und haben gesagt, da sei ich als Deutscher irgendwie daran beteiligt gewesen. So wurde da gearbeitet. — Alle diese Indianer, ausnahmslos, waren akkulturiert. Das ist ja ein Riesenfluss; wie auf einer Autobahn geht da der gesamte Verkehr vorbei: Militär, Missionare, Händler. Die Indios hatten alle lange Hosen, Sonnenbrillen, T-Shirts. Die Leute, die unser Camp angriffen, kamen mit walkie-talkies und gerade auch noch mit einem französischen Journalisten; ein Flugzeug wartete, das ihn gleich nachher nach Lima zum französischen Pressebüro zurückgeflogen hat. So läuft das. — Es gibt noch ein paar entfernte Gebiete, wo also wirklich völlig,wilde’ Indianer sind, die mit unserer Kultur keinen Kontakt haben, etwa acht bis zehn Tagesreisen flussaufwärts von der Stelle am Camisea, wo wir schliesslich gedreht haben; die kennen kein Metall. Das sind Gebiete, in die man nie und nimmer gehen soll.“

Herzog und Saxer waren sich keiner Schuld bewusst: Sie hatten ihre Hilfskräfte besser bezahlt als die „einheimischen“ Siedler und Missionare, die nebenbei Sägereien betreiben, sie haben die Mitarbeiter medizinisch besser versorgt, als das je üblich war, sie haben Material und Geräte zurückgelassen, haben sich, so gut es ging, für die Landtitel der Indios eingesetzt. Sie haben schliesslich (obwohl unfreiwillig) dazu beigetragen, dass die ganze Welt, wenn auch oft in verzerrter Form, von den Problemen der Einwohner der peruanischen Selva erfuhr. Sie fühlten sich unschuldig. Hätten sie sonst ein neues Projekt in unberührten Gegenden der Welt — „in Landschaften, die es eigentlich gar nicht geben darf“ (Herzog im Zusammenhang mit Fata morgana) — in Angriff genommen: Cobra Verde?

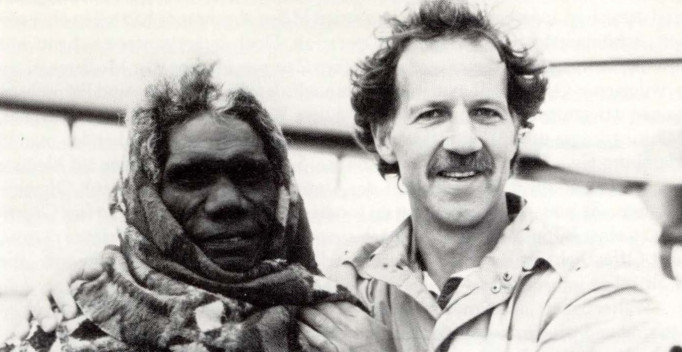

Einer allerdings will sich nun distanzieren, Walter Saxer. Aber die Gründe sind weniger jene, die gegen Fitzcarraldo ins Feld geführt worden sind. Walter Saxer, der insgesamt etwa sieben Jahre in Peru gelebt hat, fünf Jahre allein für Fitzcarraldo, und der jetzt in Peru seinen ersten Film, Sepa — nuestro señor de los milagros, gedreht hat, ist auf Distanz gegangen, weil ihn die Qualität der Arbeit für Cobra Verde enttäuschte.12 Jetzt beginnt er auch, Herzogs Wesen und Stil rückblickend zu analysieren. Und die Reserven, die Walter Saxer formulierte, als ich mit ihm sprach, sind überraschend deutlich (was sich wieder ändern kann, aber bestimmt nicht vollständig).

Walter Saxer: „Ich hätte ja viel lieber gehabt, ein Peruaner hätte Aguirre oder Fitzcarraldo gemacht, viel lieber. Ich habe da auch meine Schwierigkeiten mit der Art, wie Herzog mit den Leuten umgeht. Meine Arbeit war viel näher an den Leuten als seine. Er kommt halt hin und dreht, was ich ihm vorbereitet habe. Den richtigen Bezug zu den Leuten hat er bestimmt nicht. Das ist ein grosser Streitpunkt zwischen uns. Ich meine, er kann mit der ganzen Mentalität der Leute nichts anfangen, die interessiert ihn eigentlich gar nicht. Das stört mich unheimlich. (...) Ich kann sagen, dass die Leute, die für Cobra Verde gearbeitet haben, nicht beschissen worden sind. Aber: Was auf der Leinwand zu sehen sein wird, ist fahrlässig, und zwar auch all den Leuten, den Statisten gegenüber. Die Schauspieler und Techniker, auch Herzog selbst, waren viel zu schlecht vorbereitet. Kinski kannte nicht einmal das Drehbuch, wollte aber alles machen, hat alles an sich gerissen. .Schreib ein Buch und lass es damit bewenden1, würde ich Herzog sagen, wenn er sich nicht mehr richtig vorbereitet für einen Film.“

„.Objektiv’ war der erste Fehltritt eines Angehörigen von Herzogs Team vielleicht ganz klein: Er hat mit Geld um sich geschmissen auf einem Indiomarkt, wie ein Kolonialist eben. Und dann nahm alles seinen Lauf: die Helikopter, die Motorboote, die Filmutensilien, die offiziellen Papiere, das Coca-Cola, was weiss ich. Es wurde immer unmöglicher, den Indios zu erklären, dass sie in einem Film ,für die Indios’ mitmachen sollten.

Man sollte Filme machen können ohne Apparate und ohne Geld. Man sollte Entwicklungshilfe leisten ohne Hubschrauber und Geländefahrzeuge, ohne Funk und Radio. Man sollte als Filmemacher und als Entwicklungshelfer barfuss’ daherkommen; sogar die Uhr am Handgelenk kann problematisch sein, und wie erst die Waffe im Gepäck und das Portefeuille in der Gesässtasche des Safari-Anzugs.“13

„Die Filme von,Barfussfilmern’ allerdings schaut kaum einer an, das weiss man nachgerade. Selbst jene, die Herzog mit Vorwürfen überhäuften, wollen im Kino ,etwas haben für ihr Geld“. Auf amerikanische Western beispielsweise fahren sie ab ohne Kummer um die armen Mexikaner, die für wenig Geld vom Pferd fallen. — Herzog hätte Fitzcarraldo nicht machen sollen, als er auf Widerstand stiess. Leider ist auch das eine blauäugige Feststellung: Zuviel Geld war bereits investiert, als die filmación endlich beginnen sollte; man .konnte’ nicht mehr zurück.“14

Werner Herzogs Fitzcarraldo hat — wie Coppolas Apocalypse Now, Ciminos Deer Hunter, Joffés Killing Fields und Mission, um nur einige wenige zu nennen — vorgeführt, wie unschuldige Träume in Verbindung mit viel Geld und damit Produktionszwängen fragwürdige Spektakel werden.

Walter Saxers erster Film aber hängt eher zusammen mit seiner praktischen Arbeit in Peru als mit Herzogs Träumen. Ich würde ihn als einen „Barfussfilm“ bezeichnen. Er hat die Einfachheit eines diskreten (und doch unverdeckten) ersten Augenscheins; seine Schlichtheit, sein bescheidener formaler und interpretatorischer Ehrgeiz sind Ausweise der erforderlichen Bescheidenheit. Und es geschieht dennoch etwas ganz Erstaunliches: Saxer und sein Kameramann Rainer Klausmann wollen nichts anderes als eine bescheidene Dokumentation einer vor allem auch vom peruanischen Staat vergessenen Strafkolonie herstellen. Sie nähern sich zwar im Flug, aber dann lassen sie sich vom einen „Gefangenen“ zum anderen reichen, begleiten den Lagerdirektor, folgen ihm, dirigieren ihn nicht. Und sie zeichnen so eine völlig unbekannte Gemeinschaft auf, eine Welt für sich, unglaublich, aber in jedem einzelnen Bild glaubhaft.

Ein starker Träumer wie Werner Herzog hätte so eine Strafkolonie erfinden und dann — irgendwo im Urwald wieder oder auf Lanzarote oder in der Sahara, das spielte dann keine Rolle mehr — inszenieren können. Und der „Meister“ schreibt dann auch über Sepa: „Eine bizarre Insel der Freiheit, wo das Tragische und das Absurde eine völlig in sich geschlossene Welt bilden, die wie aus Fieberträumen ersonnen scheint.“15 Das ist schon ein kleine Stufe der Stilisierung höher als der Film selbst, und auch als der Kommentar, den Mario Vargas Llosa zum fertigen Film geschrieben hat, Llosa, den Walter Saxer schon lange kennt.

Sepa war zunächst bloss eine Verifizierung. Schon 1971 hatte Saxer von der Strafkolonie gehört, und immer wieder: von einer „Teufelsinsel“, wo Gefangene an Pfählen schmachteten, wo Schlangen zubissen und Termiten nichts als Trümmer hinterliessen. Als Saxer 1977 auf Motivsuche für Fitzcarraldo einmal „in der Nähe war“, ist er mit der Video-Kamera einen Tag lang hingefahren. Es erstaunt schon nicht mehr, dass sich in Europa keine Fernsehstation für die Sache interessierte. Die „Idee“ eines Films über den Sepa fanden viele zwar interessant, aber die bereits existierenden Bilder hat keiner angeschaut.

Die Strafkolonie befindet sich eine Tagesreise flussabwärts von der Stelle, wo die „Molly Aida“ von Fitzcarraldo über den Berg geschleppt worden ist. Die Frage ist ungerecht, trotzdem will ich sie stellen: Was ist unwahrscheinlicher, ein Schiff, das für einen Film über einen Berg gezogen wird, oder eine seit 1949 existierende 36 000 Hektar grosse Strafkolonie, von der man in Lima nichts weiss äusser Horrorlegenden, wo aber völlig unaggressiv Gefangene leben, oft Monate und Jahre über den Entlassungstermin hinaus?

„So ist Peru, und darum liebe ich dieses Land“, sagt Walter Saxer. Sepa sei eigentlich ein peruanischer Film, weil er selber sich in Europa fremder vorkomme als in Peru. Man dürfe Gabriel Marqués und Mario Vargas Llosa genau so lesen, wie sie schreiben. Die Phantastik ihrer Bücher sei real existent, und die Strafkolonie am Rio Sepa sei nur ein Beispiel, sie unterscheide sich kaum von anderen Siedlungen an den Flüssen, der Rio Sepa sei ein Bild des ganzen Landes. Vergleiche habe er nicht herbeiziehen wollen, er könne das nicht mehr mit europäischen Augen sehen.

Um ehrlich zu sein, habe ich bei meiner ersten Begegnung mit dem Film einiges vermisst. Den Einstieg mit fast unkommentierten Fernsehbildern von Gefängnisaufständen im November 1983 und März 1984 in Lima, hinter ihrer brutalen Oberfläche kaum verständlichen Bildern, diesen Einstieg fand ich schwach, wenn nicht unzulässig. Doch später lernte ich einsehen, dass Sepa — nuestro señor de los milagros eben gerade nichts (womöglich in europäischen Kategorien) erklären und damit das Fremde domestizieren oder kolonisieren soll, sondern das Fremde zeigen, nichts mehr, nichts weniger.

Hätten weder Direktor noch die Gefangenen bei dem Film mitmachen wollen, hätte Saxer unverrichteter Dinge wieder gehen können. Das scheint mir ebenso wichtig wie die Tatsache, dass Saxer Sepa demnächst in Lima und in der Strafkolonie vorführen will, wie übrigens auch Fitzcarraldo am Rio Camisea.

Damit kommt er instinktiv (oder eben ganz logisch) der Forderung nach, die der französische Anthropologe und Filmemacher Jean Rouch schon vor zwanzig Jahren formuliert hat: „Grundsätzlich heisst das: nie mit versteckter Kamera drehen, nie Bilder stehlen, sondern immer den anderen in Kenntnis setzen, mit allem was dazugehört. Und eben auch, dass die Menschen, die ich gefilmt habe, später diese Filme zu sehen bekommen.“16

Ich denke, die Fremden, die wir (mit der Kamera) sehen, müssen sehen können, wie wir — die Fremden! — sie sehen. Sonst sind wir Diebe oder — falls wir zahlen — Betrüger.