Mathias Knauers 60minütiger Film El pueblo nunca muere (1985) basiert auf einer Aufführung von Klaus Hubers Oratorium Erniedrigt — geknechtet — verlassen — verachtet... anlässlich der Donaueschinger Musiktage. Eine zweite Ebene des Films bilden Aufnahmen, die Knauer mit dem Kameramann Rob Gnant in Nicaragua gemacht hat. Gegenwärtig bereitet Mathias Knauer einen Dokumentarfilm über die Stellung der Indios in den zentralamerikanischen Gesellschaften vor.

Bei den bald sechzig Vorführungen, die ich mit El pueblo nunca muere im Rahmen verschiedener Tourneen wegen der für diesen Musikfilm entscheidenden Tontechnik selber betreut habe, kam es sehr häufig zu Diskussionen. Wie schon bei der Solothurner Uraufführung ist uns dabei regelmässig, manchmal aus einer unmittelbaren Betroffenheit, manchmal mit kalkulierter Empörung, häufig mit aggressivem Unterton, eine offensichtliche Problematik unserer Arbeit vorgehalten worden. An den Solothurner Filmtagen hat sich die Gesprächskultur bekanntlich nicht im Verhältnis der seit 1966 erfolgten Erhöhung des Produktionsvolumens und der Förderungsmittel entwickelt, und es äussert sich daher ein Unbehagen der Zuschauer ab und zu ganz unverblümt: so hat man von den „vollgefressenen Musikern“ gesprochen, die in unserem Film bei der Darstellung von Themen wie Armut, Hunger, Unterdrückung oder Folter mitwirkten, von einem „unerträglichen Widerspruch in den Bildern“, zumal man erkennt oder mit Recht vermuten darf, dass die Musiker des Südwestfunkorchesters kaum alle sich mit dem Werk dergestalt auseinandergesetzt haben, dass sie sich bewusst hinter die Sache der Autoren (Ernesto Cardenals, Carolina Maria de Jesus’, George Jacksons, Florian Knoblochs, Klaus Hubers) zu stellen vermöchten.

Dass solche Schwierigkeiten mit einer inneren Spannung unserer Arbeit gerade auch Leute hatten, die den Kampf der Befreiungsbewegungen tätig unterstützen, war für uns zunächst verwirrend. Immer deutlicher schälte sich im Verlaufe der vielen Gespräche eine eigentümliche Reaktionsweise mancher revolutionär gesinnter Westeuropäer heraus, die nur aus einem Verdrängungsmechanismus erklärt werden kann. Ihnen ist es unerträglich, im Akt der Solidarität sich mit sich selber, mit der hiesigen Wirklichkeit und den eigenen Widersprüchlichkeiten befassen zu sollen. Ein Film über Länder, die Objekt ihrer Unterstützungsbewegungen sind, müsste ihnen, wie durch ein Fenster, für eine Stunde den umweglosen Blick aufs Land ihrer Solidaritätsbegierde — auf die Schrecken, das Elend, oder aber auf den Befreiungskampf, den revolutionären Aufbau — vermitteln, und er soll sie dabei ihre eigene, ungereimte Realität vergessen lassen. Etwa den kontroversen Sachverhalt, dass unter jenen, die sich ob der künstlerischen Reflexion über heute entscheidende Zusammenhänge empören, und die ab und zu auch noch vorwurfsvoll auf die knapp 400000 Franken verwiesen, die der Film gekostet hat, sich durchaus Leute befinden, denen es unbedenklich ist, im Hallenstadion zum Millionengeschäft einer — sich womöglich revolutionär gebärdenden, musikalisch aber den schäbigsten small talk plappernden — Popgruppe ihren Obolus beizusteuern.1

Einer jungen Frau, von der ich auf Grund ihrer grollend vorgetragenen Argumentation vermutete, sie könnte an einer Nicaragua-Brigade teilgenommen haben (was sie mir später bestätigte), musste ich erst vorrechnen, in welchem Missverhältnis die von den Brigadistas eingeführte Arbeitskraft und die paar geernteten Sack Kaffee volkswirtschaftlich zu den Tausenden von Dollars stehen, die dabei allererst die Fluggesellschaften verdient haben, und wie nützlich das dabei verbrannte Kerosin den FAS hätte sein können, bevor wir zu den wirklichen Problemen kommen konnten. Denn rechneten die Sandinisten so krud, müssten sie die Brigadewilligen auffordern, sich touristisch abstinent zu verhalten wie der durchschnittliche Nicaraguaner, und das verfügbare Geld direkt dem Land zu überweisen, das es dann, nach Massgabe eigener Zwecksetzungen, etwa für den Ausbau der Landesverteidigung, verwenden könnte.

Aber die Sandinisten rechnen nicht so. Sie wissen, dass in der tätigen Solidarität die Brigadisten sich mit den eigenen Augen von den Realitäten des Landes überzeugen können, und dass sie dieses Wissen, ihre Erfahrungen hinaustragen werden als eine — verglichen mit Nachrichten in der Zeitung und am Fernsehen — stärkere Botschaft. Denn solcher Austausch von Information über die wirklichen Verhältnisse (und nicht über die vom Nachrichtenmarkt präformierten topoi) bedarf eines Übersetzungsprozesses: Nur wer den Kontext unserer Öffentlichkeit kennt und die Mechanismen politischer Aufklärung in unseren Breiten, vermag hier über Zusammenhänge in den unterentwickelt gehaltenen Ländern sinnvoll Informationen zu vermitteln und damit die Interessen der Menschen jener Länder zweckmässig zu vertreten.2

Als etwas kulturell Fremdes und Eigenartiges haben viele Lateinamerikaner unseren Film gesehen, aber als eine solidarische Botschaft aus einer anderen Kultur, die die Gegensätze auf der Welt nicht nur repräsentiert, sondern sie spürbar und damit kritisierbar macht. Gerade deswegen auch verstanden sie ihn als einen authentischen Beitrag zu einem gemeinsam zu leistenden Kampf. Von Geld war nie die Rede; Vorwürfe an die Musiker hörten wir nicht. Einer meinte, wir hätten „die nicaraguanische Landschaft neu erfunden“. Denn die Produktivkraft der Poesie ist in Nicaragua so selbstverständlich, dass allererst Interesse findet, was am fremden Blick aufs eigene Land innovatorisch Einsichten stiftet.

Der gerechte Tausch

Wenn von Europäern mit schlechtem Gewissen in solchen Gesprächen wiederholt von „Ausbeutung“ der Armut durch den Künstler die Rede war, so stellen sich sogleich Fragen: Handelt es sich wirklich um Ausbeutung? Und wenn ja: wäre es Ausbeutung auf Grund eines ungerechten Tauschs? Was aber wird denn ungerecht ausgetauscht? Und was wäre endlich, im Rahmen unserer Thematik, ein gerechter Tausch?

Wenn wir zunächst den Bereich des Materiellen nicht verlassen, möchte man von der Ausbeutung eines Elends reden wollen da, wo ein Filmemacher (oder Produzent) Gewinne einstreicht, weil der Protagonist des Filmes mit seinem Elend — sei er nun Krüppel, Prostituierter, Verhungernder — eine verkäufliche Sonderattraktion darstellt, ohne dass er für seine dramaturgischen Dienste gerecht entlöhnt oder am Gewinn beteiligt worden wäre.

Was aber, wenn kein Gewinn gemacht wird und ein Film, militant oder auch, bescheidener, durch Analyse und Aufklärung über Zusammenhänge, für die Abschaffung dieses Elends sich einsetzt?

Absurd, gegen die künstlerische Auseinandersetzung mit einem kolonialen Stoff zu protestieren, während man am Ausleben eines postpubertären Bedürfnisses nach action oder gar an einer Schwelgerei in der Decadence keinen Anstoss nimmt. Die Rebellion dagegen, dass einer im Kino von Elend und Terror handelt, aber dabei den angenehmen ideologischen Effekt des Kinos, einen die Zeit, die eigene Lebenszeit vergessen zu lassen, dem Zuschauer verweigert, ist offen reaktionär; sie liefe darauf hinaus, dass man heute keine Passion mehr komponieren und erst recht nicht mit entfremdet arbeitenden Musikern aufführen könnte.

Hingegen kennen wir ein Unbehagen dennoch immer da, wo die teure Vermittlungsapparatur des Filmes im Spiel ist. Der Dokumentarfilm kennt ja nicht die Passion des Berichtes und der Spuren (wie die musikalischen Passionen oder die filmische Fiktion); er muss das Leiden selber zeigen. Das Ärgernis solchen Zeigens ist, dass das vor unseren Augen verhungernde Kind, das wir sehen, hätte gerettet werden können, wäre die Kamera rechtzeitig verkauft und der Erlös richtig eingesetzt worden, und der Zuschauer entweder, aufgeklärt über das Wesen des Mediums, sich ständig bewusst ist, dass die Equipe in aller Regel sich abends mit ihren Dollars im ersten Haus am Platze von den Schocks des Tages erholen konnte — oder aber dass er, während er sich vor dem Fernseher das Bierglas nachfüllt, aus objektiven Gründen sich mit dem Reporter identifizieren muss, wenn anders ihm nicht seine Lage unerträglich werden soll.

Doch das Abschalten des Fernsehgeräts vermöchte so wenig wie der Verkauf der Kamera etwas an der schlechten gesellschaftlichen Wirklichkeit zu ändern. Vielmehr wäre das Festhalten am schmerzenden Austausch von Wissen übers Ungleichgewicht — gegen das Bedürfnis nach Verdrängung und gegen die herrschende Tendenz, derzufolge das Sensationelle am Elend, der Skandal der realen Ausbeutungsverhältnisse vom Unterhaltungswesen als Reizmittel in den Dienst genommen werden — eine der ersten Voraussetzungen zu deren Abschaffung.1

Geben und Nehmen

Grundlage eines gerechten Tauschs wäre, dass die Partner in den beiden Welten ihr jeweils Bestes leisten. Sich also nicht anpassen, sondern nach bestem Gewissen ihre Arbeit tun. Doch was wird getauscht?

Der Filmemacher entwickelt sich und seine Filmsprache in der Auseinandersetzung mit seinem Stoff. Er lebt davon, dass er diesen Stoff in ein Werk verwandelt, das ein öffentliches Interesse befriedigt und manchmal auch verkäuflich ist. Aber solche publizistische und ästhetische Formung kann die Rechte der Menschen vor der Kamera tangieren, kann den im fiktionalen Film Portraitierten, den im dokumentarischen Film Auftretenden und Abgebildeten nützen oder schaden, und daher ist die künstlerische Ausdrucksfreiheit (erst recht die „Produzentenfreiheit“) zu vermitteln mit den Interessen derer, die zum Gegenstand der Darstellung werden.

Nun können solche Interessen nur gewahrt werden, wo sie von den Betroffenen wahrgenommen werden können, wo also die Gefilmten die Wirkungen des Werkes einschätzen und beurteilen können. Dies zu verwirklichen ist äusserst schwierig, zeigen doch alle Erfahrungen, dass — und nicht nur in der sogenannten Dritten Welt — sogar Medienleute dabei ganz versagen können, zumindest, wenn es um eine Arbeit ausserhalb des Pressebetriebes geht. Unverzichtbar ist daher eine Treuhänderschaft des Filmemachers, die sich zu legitimieren hätte in einer umfassenden Kommunikation mit den Betroffenen, den Menschen, deren Sache er zu seiner eigenen machen will.4 Nur unsere konzessionslose Filmarbeit und eine entwickelte Filmsprache, die aber deswegen oft kaum zu erklären ist, bevor das Produkt vorliegt, bietet dem Land eine Chance, im europäischen oder nordamerikanischen Raum seine Kultur, seine Probleme und politischen Intentionen differenziert zum Ausdruck zu bringen — eine entwickelte Filmsprache nicht im Sinne modischer Aktualität, sondern fortgeschritten in den Arbeitsmethoden und der Fähigkeit, die ideologischen Effekte des kapitalistisch organisierten Medienwesens zu kritisieren und zu konterkarieren, damit ein Film auf dem Parkett unserer Öffentlichkeit glaubwürdig und wirkungsvoll zu operieren vermag.

Einem Partner darzulegen, warum etwas so und nicht anders sein sollte, wie wir es hierzulande in kollektiven Filmproduktionen wie Kaiseraugst, Lieber Herr Doktor, Aufpassen macht Schule und anderen praktiziert haben, ist eine aufwendige Arbeit, aber sie bietet den Gewinn eines Austauschs von Erkenntnissen und stimuliert Lernprozesse. So auch entsteht bei Dokumentarfilmen, die wir auf fremden Territorien drehen, ein Austausch: beide Teile — wir Filmemacher und die von uns porträtierten, zum Gegenstand einer Reflexion genommenen Menschen — nehmen, aber sie geben auch etwas:

Wir nutzen

den Zugang zum Stoff und zu den Leuten

fremdartige, auch exotische Erfahrungen als Basis des Interesses unserer Zuschauer

die Konfrontation mit unserem Ethnozentrismus als Stimulans unserer Erkenntnis

Infragestellung unserer filmischen Ansätze und Methoden

Wir vermitteln

die Öffentlichkeit in Europa oder Nordamerika

den Blick von Aussen aufs eigene Land mit den Augen der „Gäste“

einen Kulturkontakt, auch Konflikt — Anlass zur Selbstbefragung und Kritik

Vermittlung von Handwerk und Wissen übers Medium und den Medienmarkt

Solches Austauschen ist nur möglich, wenn beide Seiten offen ihre Potentiale einbringen in eine kritische und zugleich solidarische Zusammenarbeit; wenn der europäische Filmemacher sich nicht anbiedert, sondern ohne Schielen auf den Markt, aus einer Haltung des — revolutionär gewendeten — soli deo glona (die Anspielung sei hier gestattet) zu formulieren sucht; wenn der Partner nicht nur an Dollars interessiert ist und dafür sich zu allem möglichen einspannen lässt, sondern kritisch bereit ist, sich selber darzustellen.

Entwicklung des Filmwesens

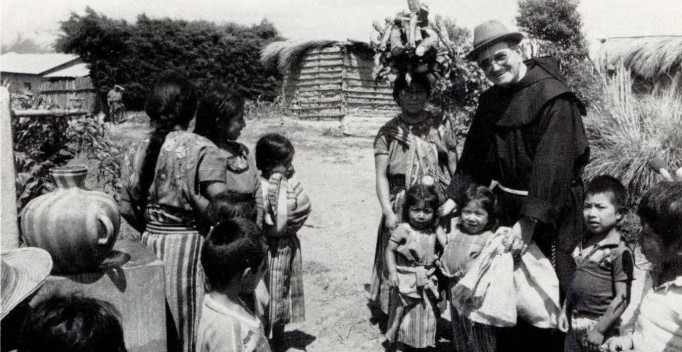

Neben dem Anspruch von Befreiungsbewegungen oder von Ländern wie Mofambique oder Nicaragua, die ästhetische Verfügungsgewalt übers Medium zu erlangen, wozu eine Zusammenarbeit mit konzeptiven ausländischen Filmschaffenden nützlich sein kann, ist nicht minder wichtig das Bedürfnis nach dem Verfügen über Technik und Gerätschaften — vom Labor bis zur Handwerksmethode. Eine Filmarbeit in den „Entwicklungsländern“ sollte diesen eine Auseinandersetzung mit den Techniken der Filmgestalter unserer Länder erlauben. Die typische Situation, dass eine Equipe ins Land kommt, vom Ritz oder Hilton aus überfallartig in einem Dorf ein paar Rollen Material dreht, oft noch vermittelt von der landeseigenen Pressestelle oder gar in dieser Form von ihr angeregt, und dann mit dem gedrehten Material auf Nimmerwiedersehen verschwindet, ist oft unvermeidlich, aber, auch wo es sich um Arbeiten in militärischen Operationsgebieten handelt, inakzeptabel, sofern nicht die Möglichkeit einer korrigierenden Gegeninformation besteht (wie bei uns auch höchstens im Bereich der Lokalpresse mit ausgebautem Leserbriefteil). Unabdingbar müsste sein, dass in allen Arbeitsphasen Einheimische zumindest als Stagiaires dabei sein können. Es ist offensichtlich, dass dies die Filme verteuert; es wäre realisierbar unter dem heutigen Kostendruck einzig, könnte man integrierte Film- und Entwicklungsprojekte, unter der Zusammenführung von Filmförderungskrediten und Entwicklungsgeldern, konzipieren — eine Perspektive, die angesichts der vom Régime vertretenen oder jedenfalls tolerierten Filmpolitik, die unterm Vorzeichen der „Wende“ stets weniger den sozialen Nutzen der dokumentarischen, künstlerisch formulierten Recherche anerkennen will, heute allerdings utopisch erscheint.5

Dennoch muss an der Idee einer Ausweitung der Guten Dienste der Schweiz vom diplomatischen Bereich — der Vermittlungstätigkeit zwischen Verfeindeten — auf den Bereich der Vermittlung etwa eines Ausgleichs und neuer Rechtssetzung zwischen Unterdrückten und Unterdrückern festgehalten werden, wie wir es in einem grösseren Dokumentarfilmprojekt zu unternehmen versuchen. Auch wenn die Schweiz an der historischen Schuld der Kolonialmächte teilhat und sogar daran ist, sich täglich mehr darein zu verstricken — ihre Banken, aber auch ein bestimmter Mechanismus des Entwicklungshilfewesens leisten dazu zweifelhafte Dienste —, sollte sich aus dem Ruf humanitärer Traditionen, die ja nicht nur ideologischen Charakters waren, noch ein Quentchen Glaubwürdigkeit für solche Aufgaben retten lassen.

Provinzialismus, Weltoffenheit

Für ein Land, dem alle Mittel des modernen Kommunikationswesens zu Gebote stehen bedeutet ein Ausblenden der globalen Zusammenhänge oder deren Ghettoisierung in wie immer gutgemeinten Auftragsproduktionen der Drittwelt-Subkultur, einen Provinzialismus fragwürdigster Sorte zu produzieren. Ein Film, der etwa die Arbeitslosigkeit unserer Uhrenbranche sich zum Gegenstand nähme und der umstandslos die Rettung der Prosperität unserer Volkswirtschaft durch die Entwicklung avancierter Produktionstechniken — wie jener der „Swatch* * oder des „Two-Timers“ — propagierte, ohne den globalen Zusammenhang, nämlich die dabei implizierte Fortpflanzung der kolonialen Privilegien, mitzureflektieren, machte sich eines solchen Provinzialismus schuldig—einer Borniertheit, die in anachronistischem Gegensatz zur Weltläufigkeit eines auch nur durchschnittlichen Schweizer Banquierbewusstseins steht und daher, statt den Blick auf die historische Wahrheit zu öffnen, nur Ideologie produzieren kann.

Aber wo unsere Selbstdarstellung verschränkt ist mit der Darstellung der Weit und der auf ihr herrschenden Ungerechtigkeit, können unsere Werke reich und wahr sein, ohne sich in den grossen Schuldzusammenhang zu verstricken.