Im Juni 1984, anlässlich des Tages des Schweizer Films in der Cinémathèque in Lausanne, haben einige Filmemacher spontan die Dringlichkeit einer Diskussion über das Territorium ausgedrückt. Francis Reusser sprach — noch in Andeutungen — über seinen künftigen Film Derborence, Alain Tanner bereitete No man’s land vor, andere fühlten sich ebenfalls betroffen. Die späteren Ereignisse bestätigten die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem an der Tagung nur angedeuteten Problem: Zahlreiche neue Filme beschäftigen sich implizit oder explizit mit der Frage des Territoriums.

Nach Solothurn 1986 — und Filmen wie Der schwarze Tanner, Noah und der Cowboy, El Suizo — Un Amour en Espagne, aber auch Hammer — und vor allem nach Höhenfeuer, der eine Art Vollendung des Films alpenländischer Kultur darstellt, schien es uns richtig, Bilanz zu ziehen, indem wir den Autoren selbst das Wort gaben. Die Mehrheit der Autoren haben mitgemacht und haben uns gar noch völlig unbekanntes ikonografisches Material zur Verfügung gestellt. Ihr Eifer rechtfertigte unser Vorhaben vollauf.

Die Wahl unserer Gesprächspartner drängte sich auf: Sie hatten alle einen neuen Film vorgelegt und verfügten über eine genügend lange und anspruchsvolle Erfahrung, um kompetent über ihre Beschäftigung mit dem Problem des Territoriums Rechenschaft zu geben. Fredi M. Murer mit Höhenfeuer, Alain Tanner mit No man’s land, Michel Soutter mit Signé Renart, Francis Reusser mit Derborence, Marcel Schüpbach mit L’Allégement und Richard Dindo mit El Suizo — Un Amour en Espagne schienen uns heute geeignete Partner zu sein.

Wenn die gestellten Fragen sich manchmal gleichen, ist das nicht unserer Nachlässigkeit zuzuschreiben, sondern unserem erklärten Willen, Ähnlichkeiten und Gegensätze aufscheinen zu lassen bei jenen, die kontinuierlich mit den gleichen Schwierigkeiten konfrontiert sind. Sie ergeben sich tatsächlich in den Gesprächen bei der Frage nach dem Verhältnis eines jeden Autors zum „Heimatfilm“, nach dem Zusammenhang von Territorium und Mythus, nach der Eigenart des schweizerischen Territoriums und weiter auch nach der konkreten Wahl der Drehorte, der „Orte der Handlung“.

Gespannt zwischen dem Hier und dem Anderswo, gaben alle Autoren Zeugnis über ihre ununterbrochene Auseinandersetzung mit dem Rohstoff Landschaft: eine Auseinandersetzung, die die Eigenart des Blicks und der Arbeit jedes Einzelnen enthüllt. (M.H./J.P.)

Gespräch mit Michel Soutter und Alain Tanner

Haben Sie sich damals, als Mitbegründer des Neuen Schweizer Films, ausdrücklich abgesetzt von dieser ganzen Tradition des Territoriums im Schweizer Film, vor allem vom „Heimatfilm “?

Alain Tanner: Jenes Kino kannten wir gar nicht; vielleicht hatte ich einen Schnyder, einen Lindtberg gesehen, aber für mich hing das mit überhaupt nichts zusammen. Überhaupt kamen die „Heimatfilme“ in der Westschweiz selten heraus, wurden nur wenig verlangt. Die Deutschschweizer haben bestimmt auf sie reagiert, nicht wir. Ich habe nicht eine Sekunde lang an sie gedacht, als ich Charles mort ou vif drehte; nicht einen Augenblick lang wollte ich explizit etwas machen, das sich gegen jene Art von Filmen wandte.

Michel Soutter: Ich habe keine „Heimatfilme“ gesehen, bloss Ausschnitte. Auch in der romanischen Schweiz hat es „Heimatfilme“ gegeben, aber in milderer Form, auf verstecktere Weise... Der „Heimatfilm“ ist nichts Schändliches, aber er ist ängstliches Kino. Ich habe nicht diese Art Angst.

A.T.: In diesem Sinne gibt es auch keinen Schweizer Film; wir haben nur den gleichen Pass. Weil es zum Beispiel keine schweizerische Filmindustrie gibt, beschränkt sich die Gemeinschaft mit den Deutschschweizern auf einen Punkt: auf abgestimmte Massnahmen für die Verbesserung der Produktionsverhältnisse. Der Film ist an eine Kultur gebunden, also an eine Sprache; damit ist alles gesagt. Ich kann keinen Film in Schweizerdeutsch drehen... Könntest Du es?

M.S.: Nein, aber ich habe die Deutschschweiz und die Zentralschweiz, die Gebirgsregion also, dank Turner entdeckt. Man kann nicht sagen, das sei ein echter Deutschschweizer gewesen... Es ist wahr, er gab mir die Lust, jene Regionen zu sehen, und ich bin dank ihm überzeugt, dass uns jene Landschaften echte Emotionen geben können, und dass sie mehr als ein Dekor bedeuten können: eine Quellevielleicht, ein Ort...

A.T.: Reusser sagte, als er Derborence machte, wir seien alle Bergler. Ich sage nein, ich bin überhaupt kein Bergler. Wenn ich den Film von Murer sehe, bin ich berührt, weil es ein guter Film ist, doch was den geographischen oder kulturellen Ort betrifft, kann ich ebenso getroffen sein von einem Film, der im Nordosten Brasiliens entstanden ist. Für mich hat das die selbe Fremdheit.

Aber könnten Sie selber in einem Territorium drehen, das ihrem eigenen völlig fremd ist?

A.T.: Heute habe ich das Gefühl, ich könnte überall drehen. Aber das hätte ich früher nicht gesagt...

M.S.: Ich habe den selben Eindruck, und meine Pläne weisen eher in diese Richtung. Aber wie Alain hätte ich das vor ein paar Jahren noch nicht gesagt. Denn ich glaube, zu Beginn sind wir alle vom Dokumentarischen gekommen. Eins der grossen Vergnügen des Neuen Schweizer Films bestand darin, eine Fiktion aus den dokumentarischen Gegebenheiten heraus zu entwickeln. Das heisst an einem Ort zu arbeiten, den man kannte.

A. T.:... in einem Land überdies, das die Fiktion im Film gar nicht kannte. Das war damals das Interessante: man musste das Kino erfinden, bei den kleinen Produktionsmitteln. Es war viel interessanter, einen Spielfilm in der Schweiz zu drehen, anstatt ihn zum Beispiel in Frankreich zu machen, wo die Strukturen längstens existierten.

Als ich damals sagte, man müsse hier arbeiten, war das Teil einer Ideologie, die uns dazu bestimmte, soziopolitische Themen anzugehen, zu polemisieren, anzuklagen und anzugreifen. Das kann man nur da machen, wo man Bürger ist, nirgends sonst. Aber wenn diese Phase vorbei ist, dann hat man die Freiheit zu reisen wiedergefunden.

Ich glaube sehr stark an die Aussschöpfung und Erschöpfung des Territoriums. Das Kino frisst das Territorium schnell weg. Zunächst gibt es in der Schweiz mit ihrem domestizierten, geglätteten Leben, mit ihrer Geschichtslosigkeit nicht viele Einladungen zur Fiktion, und dann kommt die Erschöpfung des Territoriums dazu; mir gelingt es nicht mehr, eine hier verankerte Geschichte zu erfinden. Les petites fugues hat das Waadtland für zwanzig Jahre erschöpft, Derborence die Walliser Berge. Nur die Grossstädte, die Metropolen sind unerschöpflich, und wahrscheinlich die Wüsten, die die Mythen produzieren. Ich brauche für meine Arbeit immer den Ort, und jetzt sitze ich hier auf dem Trockenen.

Aber heisst das, man könne etwas nicht anders zeigen, was schon einmal gezeigt worden ist?

A.T.: Nein, es ist nicht das. Es gibt kein Publikum mehr. Die Leute haben das einmal gesehen, sie haben verstanden; sie wollen es nicht ein zweites Mal sehen. Natürlich muss man nicht nur für das Publikum arbeiten, aber an diesem Punkt gibt es keinen Dialog, keine Fragestellung und auch keine Wünsche mehr auf der anderen Seite.

M.S.: Ich glaube, es gibt immer ein Publikum. Aber das ist immer ein ökonomisches Problem. Das amerikanische Kino, wahrlich nicht das beste auf der Welt, besetzt dank seiner industriellen Organisation die Verteilernetze, kolonisiert die Geister, gewöhnt das Publikum an unbedeutende Bilder. Die Filmautoren aller Länder versuchen, dieser Überschwemmung Widerstand zu leisten. Aber das Publikum nicht; es kollaboriert.

Es scheint, Michel Soutter, Sie haben den Ort weniger nötig als Tanner; und vielleicht denken Sie auch nicht, die Landschaft sei jetzt erschöpft.

M.S.: Doch. Wenn ich bis jetzt immer in meiner engen Ecke gearbeitet habe, dann aus Budgetgründen. Ich hatte nicht die Mittel, anderswohin zu gehen. Ich begnügte mich damit, meinen Alltag in poetisches Kino umzuformen. Jetzt habe ich mehr und mehr das Bedürfnis nach einem Kino, in dem zum Beispiel das Licht dieselbe Rolle wie in der Malerei spielt. Ich muss auf ein Licht, eine Materie, eine Vegetation zugehen, die mir mehr bringt als das, was ich hier finde, und was mir doch sehr matt, diskret, halbtonig, ein bisschen grau und flau vorkommt. Ich möchte mich auf frischeres Licht, auf lebendigere Materien zu bewegen.

Wie haben Sie, konkret bei Ihren letzten Filmen, No Man’s Land und Signe Renart, die Drehplätze gewählt?

A.T.: Es war diese Unmöglichkeit, ins Land einzutreten, wenn man von Paris kommt. Und dann liebe ich den Jura als geistiges und grafisches Territorium. Seine Gestalt berührt mich sehr. Und dann ist dieser Ort auch aus der Koproduktion geboren.

M.S.: Signe Renart knüpft bei meinen ersten Filmen an: Ich habe immer wieder Orte am Rande gesucht, dort, wo noch Abenteuer möglich scheinen, schöpferische Gesten, Änderungen. Ich habe nie das Zentrum gefilmt; da gäbe es nur ein Thema, das Geld. Renart ist ein „struktureller Arbeitsloser“; ich musste einen Ort finden, der einen sinnfälligen Bezug zu der Figur hatte. Und Sainte-Croix war dieser Ort. Im übrigen liebe ich es gar nicht, wenn man mir bei der Arbeit zuschaut; Sainte-Croix ist eine Arbeiterstadt, in der man die Arbeit des anderen respektiert; die Diskretion dort behagte mir sehr, liess mich auf natürliche Weise arbeiten.

Man hat den Eindruck, Sie zwei hätten verschiedene Bezüge zum Territorium: Sie, Michel, müssen sich wohl fühlen. Während für Alain das Territorium etwas sagen muss...

M.S.: Ja, ich brauche eine Liebesbeziehung zu einem Ort, wo ich drehe.

A.T.: Auch ich muss von einem Ort angezogen sein. Aber vielleicht ist es doch eine andere Liebe als bei Michel. Ich muss manchmal sogar von einem Ort völlig verunsichert sein, wie in Lissabon zum Beispiel. Es ist auch gut, sich gegen einen Ort wehren zu müssen, wie als ich in der Ebene der Orbe für Le milieu du monde drehte. Es ist wahr, das ist schwierig.

Auch im Exil sind Sie von dem Territorium, in dem Sie arbeiten, abhängig.,

A.T.: Ja, völlig. Ich kann nichts machen, wenn ich nicht ein Territorium gefunden habe.

Was wollen Sie es sagen lassen, dieses Territorium?

A.T.: Ich muss einen sinnlichen Bezug zu den Dingen, den Landschaften, zu einem Stück Strasse finden. Das hilft meiner Fiktion. Dem, was ich erzählen will.

M. S.: Ein Film kann der Lust nach Entwurzelung entspringen. Die Sehnsucht, der Schock... Ein Film kann auch aus der Lust entstehen, eine hiesige Situation, hiesige Probleme zu erzählen. Das allerdings verlangt eine undankbarere Arbeit. Das ist ein Krampf.

A. T.: Ich will nicht von Ideen ausgehen, sondern von Stoffen. Ich habe keine Lust mehr, Themen zu behandeln oder von Problemen zu reden. Ich will von der Materie ausgehen, Fiktionselemente finden, menschliche Beziehungen; aber überhaupt nicht mehr mich über die grossen Probleme beugen.

Was man auf jeden Fall tun muss, meines Erachtens: in sich selber eine gewisse Einzigartigkeit als Autor suchen. Basta. Man kann das tun, wo man will, da, wo man es für möglich hält. Wenn das für mich hier nicht mehr möglich ist, versuche ich es anderswo.

(Gespräch vom 16. Juni 86; geführt von M.H. und J.P.)

Man sagt, der junge Schweizer Film habe sich gegen einen vaterländischen, gegen den „Heimatfilm „, durchgesetzt. Glauben Sie, Ihre Filme treten gegen jenes Kino an. Und kennen Sie es?

Marcel Schüpbach: Natürlich kenne ich es. Ich denke, ich habe alles gesehen, was man sehen konnte, damals. Was man meines Erachtens auseinanderhalten sollte, ist: welche Werte sie transportieren einerseits und andererseits, wie sie sich des Bildes des Landes bedienen. Für mich haben die schweizerische Landschaft und die Berge keinen Wert. Nur der Filmemacher schreibt ihnen einen Wen zu. Der Filmemacher gibt ihnen einen Sinn. Es gibt, was die Reaktion auf eine Landschaft betrifft, einige Verwirrung. Sie bestand darin zu meinen, die Landschaft repräsentiere die traditionellen Werte. So gab es Reaktionen auf die traditionellen Werte... und eigenartigerweise auch auf die Landschaften selbst. Das halte ich für grundfalsch. Ich habe die schweizerische Landschaft nie als ein Zeichen für traditionelle Werte empfunden. Sie ist eine Landschaft wie jede andere.

Haben Sie mit L’Allégement und Ihren früheren Kurzfilmen den Eindruck gehabt, eine Tradition fortzuschreiben, oder hatten sie die schweizerische Filmvergangenheit gar nicht so präsent?

Vielleicht habe ich weniger als mancher andere Filmemacher diese Reaktion auf die Vergangenheit. Ich folgte immer individuellen, emotionellen Impulsen, ohne mich je zu fragen, gegen wen oder was ich mich politisch z.B. wandte.

In L’Allégement gewinnt man eher den Eindruck eines geistigen Territoriums als den eines physischen Raums. Verstehen Sie das unter dem Begriff Territorium?

Ja, absolut. Die Landschaft ist ein bedeutendes Element des Films; sie erzeugt Emotionen, steht also in Beziehung zu der Geschichte, die man erzählt. Die Landschaft ist kein Dekor, sondern, wie Monnier schreiben konnte, ein wesentlicher Ort. Die Landschaft muss den Geist der Handlung vollständig nachschreiben. Deshalb erscheint sie bei mir auch nie als ein dokumentarisches Element, auf „schweizerische Art“. Meine Landschaft stellt nicht die Schweiz dar, sondern die mentale Verfassung der in die Geschichte involvierten Figuren. Natürlich kann man diesen Satz umdrehen und sagen, diese Figuren sind geistig in und durch diese Landschaft geprägt.

Heisst das konkret, dass Sie Ein Drehbuch haben, bevor Sie den Drehort gewählt haben, im Gegensatz etwa zu Alain Tanner, für den der Ort an sich schon Geschichten in sich birgt?

Bis jetzt, ja. Vielleicht wird sich das ändern. Ich verstehe den Weg Tanners sehr gut: Bis hin zu Messidor die Schweiz filmen und daraufhin anderswo arbeiten, das erscheint mir sehr logisch. Dieser Weg ist nicht meiner, aber ich verstehe ihn. Auch ich habe Lust, andere Landschaften zu filmen, aber das ist nicht meine Hauptmotivation. Für meinen nächsten Film sind es beispielsweise die Schauspieler, die mir aufgegeben haben, eine Geschichte zu erfinden, und daraufhin den Ort. Sie wird sich in der Schweiz und ausserhalb abspielen, doch der Ort selber hat mich nicht inspiriert. Schweiz oder nicht, das ist für mich keine Frage. Ich wähle die Orte wegen ihrer Macht der Evokation.

Heisst das, dass sie das Territorium kennen müssen, in dem Sie arbeiten wollen?

Da gibt es zwei Aspekte: Wenn man ein Territorium gut kennt, kann man den Geist oder die „Seele“ herausholen. Wenn man Landschaften filmt, die man nicht kennt, filmt man zuallererst die Geschichte. Überhaupt filmt man die Landschaft ja nie für sich allein. Die Landschaft umgibt den Schauspieler, die Geschichte. Es gibt keine Landschaft für sich allein; sie muss die Innerlichkeit von jemand wiederspiegeln.

Haben Sie den Eindruck, das Territorium des Jura mit L’Allégement ausgeschöpft oder erschöpft zu haben?

Ich würde das Gegenteil behaupten. Die Landschaft hat mich erschöpft. Die Landschaft ist nie erschöpft, ist immer da. Mich interessiert das übrigens, wenn ich mich einer Landschaft nähere: sie hat ununterbrochene Dauer. Die Leute kommen und gehen und sterben, oder ziehen nur vorüber. Ich liebe es, einem Einzelnen oder einer vereinzelten Bewegung im Raum etwas Unbewegliches gegenüberzustellen. Wahrscheinlich ist es das, warum ich ländlichen Landschaften den städtischen den Vorzug gebe: Wenn ich eine Stadt filme, hätte ich nie diese Vorstellung von Dauer. Und dann evoziert eine ländliche Landschaft Sinnlichkeit; man möchte berühren. In der Stadt gibt’s nichts von alledem.

Haben Sie diese Landschaft schwarzweiss gefilmt, um genau diese unverrückbare Dauer zu akzentuieren und die Landschaft auch abstrakter erscheinen zu lassen?

Ja, das war das erklärte Ziel. Man musste alles entfernen, was die Sachen anekdotisch machte, um auf eine gewisse Stufe von Reinheit und Abstraktion zu kommen. Wenn in L’Allégement das Gras grün gewesen wäre, hätte der Film völlig anders gewirkt. Aber ich liebe es gar nicht, mich an solche Regeln zu halten. Alles hängt von dem anvisierten Ziel ab.

Um auf L’Allégement zurückzukommen: Da habe ich an Territorien gedacht, die aber keine Landschaften waren. Das Territorium beschränkt sich nicht auf das Dekor oder überhaupt auf das Sichtbare. Ich hatte die Territorien gezeichnet, in denen sich die Personen bewegen. Es gab jenes des Bauernhofs, der von einem Zaun, dem Pferdegehege umgeben war; es gab das Territorium des Ausgangs, eine offene oder geschlossene Tür; um dieses Vertraute Territorium herum gab es das Tal (da, wo Rose-Hélène arbeitete), dann noch ein drittes, jenseits des Tales, das Territorium der Erleichterung, in das man über eine Brücke gelangte. Es gab schliesslich ein viertes Territorium, jenseits des Jenseitigen, das Meer, das letzte Bild des Films übrigens. Der ganze Film funktionierte mittels dieser Territorien, zwischen denen ich Übergänge einrichtete. Diese Territorien mussten auch die Dramaturgie des Ganzen abstecken.

In L’Allégement ist der Raum kein Handlungsraum, sondern ein geistiger; aber ich will und werde nicht auf immer und ewig solche Filme machen. L’Allégement hat mich etwas gelehrt: dass man nämlich dem Ort nicht eine permanente starke Aufmerksamkeit schenken muss. Für die Dauer eines Spielfilms bekommen die Orte auf jeden Fall Wichtigkeit. Wichtig ist, den Schauspieler zu filmen, und der Ort wird sich immer zeigen. In diesem Punkt würde L’Allégement auch kritisieren. Ich denke, die Wichtigkeit, die ich da der Landschaft zugestehe, hat den Ausdruck der Personen auch getötet; es hat sie genährt, aber auch erstickt. Ich habe Lust, eine andere Formel zu erproben.

Wenn ich Sie richtig verstehe, gibt es für Sie kein spezifisch schweizerisches Territorium; oder auf jeden Fall interessiert es Sie nicht.

In der Tat. In diesem Zusammenhang ist mir etwas aufgefallen beim Publikum. Ich war in der Westschweiz mit negativen Reaktionen konfrontiert. Ein Teil des Publikums sagte: „Ah! Schon wieder ein Film aus dem Jura. Tannen, wie traurig, wir haben sie über“. Gut. Ich finde das sehr interessant, denn wenn man die Filmspulen unter den Arm klemmt und dreihundert Kilometer reist, stellt sich das Problem gar nicht. Weder in der Deutschschweiz, noch in Paris, noch in Montreal... Was heisst das? Ich habe keine endgültige Antwort darauf gefunden, doch diese Miesmacherei unseres Lebensraums kommt mir engstirnig vor, provinziell, lies selbstzerstörerisch und führt zu nichts. Das Westschweizer Publikum, das einen amerikanischen Western sieht, der sich zum 115. Mal in Colorado abspielt, hat diese Landschaft noch keineswegs satt. Es gibt schon diese Lust am Exotischen und an der Miesmacherei des eigenen Raums, der eigenen Kultur. Ich finde das blöd. Die Schweiz wird nie Amerika sein. Die Schweizer werden nie Amerikaner sein. Das ist eine Wirklichkeit, mit der man zu leben wissen muss.

Tanner erklärte diese Lust am Western mit der Allgegenwart des Mythos in Wüstenlandschaften. Eine Tankstelle im Jura oder gar in den Bergen birgt eben keine Mythen.

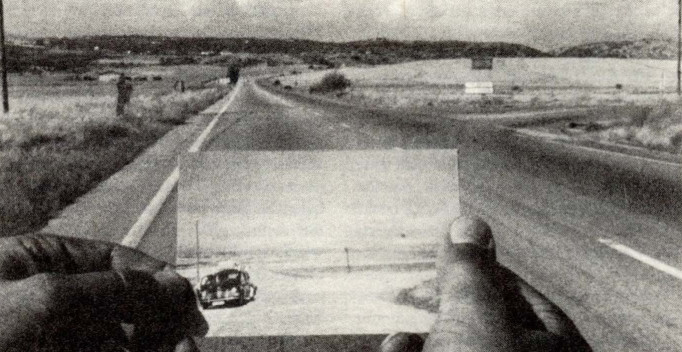

Ich finde das überhaupt nicht. Ich sehe nicht ein, weshalb unsere Landschaft keine Mythen beherbergen sollte. Wenn ich Höhenfeuer betrachte, sehe ich das Gegenteil. Es sind bestimmt nicht dieselben Mythen. Die Mythen gehören nicht bloss zu den Landschaften, sondern zu den Leuten, die sie darauf projizieren. Andererseits ist Tanner in der Schweiz ein „road movie“ gelungen, Messidor, eine Sache, die man nur in Ländern mit Weiten für möglich hielt. Ich glaube nicht, dass man unbedingt woanders sein muss, um besser zu sein... oder weniger gut.

(Gespräch vom 18. Juni 86; geführt von M.H. und J.P.)

Wie und warum haben Sie in Ihrer Arbeit gegen die Filme Ihrer Väter, den sogenannten „Heimatfilm“, reagiert?

Ich habe nicht bewusst gegen den alten Schweizer Film reagiert, aber man kann vielleicht sagen, dass unsere Filme objektiv auch eine Kritik an unseren „Vätern“ waren; der Ausdruck eines Misstrauens gegenüber der „falschen“ Fiktion des alten Schweizer Films, der Geschichten erzählte, die uns nichts angingen. Für mich im besonderen war der Dokumentarfilm auch eine Annäherung an die schweizerdeutsche Sprache; ein Versuch, mich mit dem Dialekt zu versöhnen, weil mir gerade dieser durch den alten Schweizer Film verhasst geworden war.

Welche ist Ihre persönliche, biografische Beziehung zum Kino der „Väter“?

In meiner Jugend mochte ich die alten Schweizer Filme überhaupt nicht. Ich kam mir fremd darin vor und verlogen; hatte den Eindruck, mit den Menschen, die er uns zeigte, nicht das Geringste gemeinsam zu haben. Ich fand seine Figuren infantil; die Geschichten anbiedernd; die Dialoge gekünstelt und pseudo-naiv.

War diese Reaktion bewusst, durchdacht?

Es war eher instinktiv. Ich mochte das einfach nicht. Es war mir zu kleinkariert, zu anpasserisch, zu patriotisch. Ich fühlte mich darin paradoxerweise „heimatlos“. Es verstärkte mein „Fremdheitsgefühl“, indem ich daran erinnert wurde, dass ich, als Enkel eines italienischen Grossvaters, nicht zu diesem Volk der Schweizer gehörte.

In den letzten Jahren habe ich dann angefangen, mich mit dem alten Schweizer Film ein wenig zu versöhnen, weil ich die Bedingungen besser verstand, unter denen er entstanden war. Auch hatte ich durch zufällige, kurze Begegnungen mit seinen Regisseuren (Früh, Schnyder, Lindtberg, Trommer) gemerkt, dass das eigentlich alles starke und kultivierte Persönlichkeiten waren, die vermutlich nur unter dem Zwang der Verhältnisse und unter Verleugnung eines Teils ihrer Überzeugungen solche Filme überhaupt hatten machen konnten. Max Häufler, der Rebell unter ihnen, ist ja an diesem Problem zugrunde gegangen.

Ich begann langsam zu verstehen, dass diese Regisseure einer „tragischen Generation“ angehören, die ihre Träume und Utopien nicht hat verwirklichen können und wahrscheinlich in einem besonderen Masse an der für sie zu kleinen und zu kleinbürgerlichen Schweiz gelitten haben muss. Das hat mir dann im Nachhinein auch ihre Filme wieder sympathisch gemacht, aus denen ich plötzlich zum Teil eine gewisse Ironie herauszuspüren glaubte, zum Beispiel bei Kurt Früh.

Ein immer wiederkehrendes Thema in Ihren Filmen ist die „Vaterfigur“. Welche Beziehung gibt es zwischen dieser Frage und jener des Territoriums?

Mein Vater war, obwohl in der Schweiz aufgewachsen, ein italienischer Fremdarbeiter, den ich kaum gekannt habe. Er hat mir eigentlich nichts mitgegeben, mich weder erzogen noch unterdrückt. Als ich anfing, Filme zu machen, merkte ich bald, dass ich von älteren Menschen angezogen war und dass ich mich, indem ich zu ihnen ging und ihnen beim Reden zuhörte, unbewusst zum Sohn meiner Darsteller machte. Dies hatte zweifellos mit dem Fehlen eines Vaters in meinem Leben zu tun.

Ich arbeitete an etwas, was man in der Psychoanalyse den „Familienroman“ nennt. Ich wählte mir über meine Filme eine neue Familie aus und erzog mich quasi selber, indem ich über das Filmen noch einmal geboren wurde. Ich versuchte meine „Fremdheit“ zu überwinden und mich gewissermassen in die Schweiz „einzubürgern“.

Da ich zudem mit 20 nach Paris ausgewandert war, wurde jeder Film für mich eine Etappe auf dem Weg zurück in die Schweiz. Ich begegnete so einer neuen „Schweizer Familie“, die das Gegenteil von derjenigen war, die mir im alten Schweizer Film vorgeführt worden war. Ich suchte kämpferische, rebellische, würdevolle Menschen, mit denen ich mich ein wenig verwandt fühlen konnte.

Insofern ist für mich die Frage des Territoriums, der Heimat, der Herkunft usw. unmittelbar mit dem Vater verbunden, weil mein Vater mir nicht geholfen hat, meine Beziehung zur Realität zu verstehen. Wenn einem der stumme Vater oder die stumme Mutter nicht sagen, wer man ist, beginnt man an seiner Existenz zu zweifeln, verliert immer wieder den Boden unter den Füssen.

Da wird dann die Frage wichtig, wo man eigentlich steht: in einem geographischen, politischen und manchmal auch ganz körperlichen Sinne. Der Film hat mir geholfen, diese Frage zu stellen und sie teilweise auch zu beantworten, indem er mir erlaubt hat, den Ort meiner Herkunft zu definieren und mich in eine „Schweizer Familie“ zu integrieren, die ich nie wirklich gekannt habe. Ich weiss jetzt, dass ich existiere und hier geboren wurde, weil ich diese Filme gemacht habe.

Was muss für Sie der Begriff des „Territoriums“ ausdrücken können? Könnten Sie dieses als ein gewöhnliches Dekor verstehen?

Der Filmemacher sucht auf dem Territorium einen Ort, von wo aus er die Welt betrachtet. Indem er die Kamera irgendwo hinstellt und einen Ausschnitt wählt, definiert er diesen Ort und damit seinen Blick, den er auf die Dinge wirft. Deshalb kann das Territorium für mich kein gewöhnliches Dekor sein, denn der Ort ist zuerst einmal ein Schauplatz. Mich interessiert ein Ort nur, wenn ich zu ihm eine emotionelle Beziehung habe — und das hängt mit seiner Geschichte zusammen: an dieser Strassenkreuzung fiel während des Bürgerkriegs der Bruder eines Spanienkämpfers. Dadurch wird der Ort und die Landschaft rund herum für mich bewegend. Es ist nicht mehr die gleiche Landschaft, ich schaue sie mit anderen Augen an.

Und das ist ja auch der Grund, warum ich hier filme: um diese Bewegtheit auszudrücken.

Filmt man das Territorium im Dokumentarfilm anders als in der Fiktion?

Der Dokumentarfilm hat mir eben gerade das beigebracht: ein Ort interessiert mich erst, wenn er eine Geschichte hat und damit auch ein Gedächtnis. Ich habe dank meinen Filmen gelernt, dass meine „Heimat“ alle diese Orte sind, die ich einmal gefilmt habe.

Ich denke, dass auch in einem Spielfilm eine Landschaft oder ein Ort interessanter wird, je mehr man über ihn weiss und erfährt. Hitchcock hat dies einmal an einem Beispiel erzählt: jemand kommt in eine Wohnung und merkt, dass im Zimmer nebenan ein Toter liegt. Sofort verändert sich die Stimmung; der Zuschauer wird neugierig, gespannt etc.

Dies bleibt für mich ein Grundprinzip jeder Dramaturgie: man schärft den Blick des Zuschauers, macht ihn neugierig auf etwas, was er gar noch nicht sieht, oder auf etwas, was man nicht zeigen kann, indem man ihm eine Information liefert, die in seinen Augen alles verändert. Er muss dann selber etwas ins Bild hineindenken. Dadurch wird dieses „aufgeladen“, reicher, spannender. Wenn man weiss, was man sieht, schaut man es bewusster an. Wie man vielleicht überhaupt nur wahrnimmt, was man zu sehen erwartet hat. Denken heisst ja bekanntlich auch immer, sich an etwas erinnern.

Kann in Ihren Augen eine Landschaft sozusagen „Fiktion “ enthalten?

Ich denke nicht in erfundenen Geschichten. Dafür habe ich zu wenig Phantasie. Ich gehe immer von Erinnerungen aus oder von dem, was ich sehe und spüre. Wenn ich in einer Landschaft stehe, stelle ich mir nie vor, was hier sein könnte; welche Geschichte man dazu erzählen oder erfinden könnte. Mich interessiert eine Landschaft wie gesagt in erster Linie als „tatsächlicher Schauplatz“.

Wie wählen Sie Ihre Drehorte aus?

Ich bin froh, dass die „wahren“ Geschichten, die meine Filme erzählen, mir logischerweise auch die Drehorte aufzwingen. Hier ist es geschehen, also muss man auch hier filmen. Ich könnte mir nicht vorstellen, einfach so durch die Gegend zu fahren und Drehorte auszuwählen, bloss weil etwas besonders schön oder sonst irgendwie interessant ist. Ich mag das auch nicht im Kino; Filme, die vom Dekor her bestimmt sind; wo man bei jeder Einstellung spürt, aha, der Filmemacher fand das schön.

Heute kann jeder ein „schönes Bild“ filmen, aber Schönheit allein bewegt mich nicht. Man weiss ja auch gar nicht, wie man die Dinge filmen soll, mit was für Einstellungen, wenn man nicht weiss, warum und wozu man sie filmt.

Haben Sie den Eindruck, einen Drehort, ein Territorium „ausgeschöpft“ zu haben nach dem Filmen?

Ein Drehort ist für mich ein Ort, wohin ich am liebsten immer wieder zurückkehren möchte. Schon vor dem Drehen und dann auch später wieder. Es ist ein Ort, mit dem mich ein Gefühl verbindet, das ich nicht mehr vergesse. Insofern hat man ihn auch nie „ausgeschöpft“. Bei meinen Filmen zum Beispiel dauern die einzelnen Szenen für meinen Geschmack zu wenig lang. Ich dringe mit der Kamera zu wenig in die Dinge ein, bleibe „draussen“, als Zuschauer und schöpfe deshalb den Ort zu wenig aus. Das hängt natürlich auch mit dem Prinzip der Erinnerung zusammen. Damit man die Orte besser „ausschöpfen“ kann, muss man mehr von der Gegenwart, vom Augenblick ausgehen. Ich werde deshalb versuchen, in Zukunft immer mehr in die Gegenwart des augenblicklichen Filmens zu kommen, unter anderem auch, um den Ort besser „auszuschöpfen“, um mit der Kamera eine eindringlichere Präsenz zu schaffen.

Um bei dieser Frage des Territoriums zu bleiben: wie ist es zu verstehen, dass die Hauptfigur in Ihrem letzten Film, El Suizo — un amour en Espagne, die Schweiz verlässt?

Ich habe mit meinen Filmen immer eine Sehnsucht nach einer anderen, generöseren und fortschrittlicheren Schweiz ausgedrückt. Ich verbündete mich mit Leuten, meinen Darstellern, die diese Sehnsucht teilen und dafür gelebt haben. Es hat mir immer an „Geschichte“ gefehlt bei uns; etwas, wofür man kämpfen kann. Die Spanienkämpfer zum Beispiel waren für mich die „Prototypen“ dieses „anderen Schweizers“. Sie waren die einzigen Schweizer in diesem Jahrhundert, die an einem historischen Ereignis aktiv teilgenommen haben. Aber eben nicht hier, sondern in Spanien. Ich war davon immer fasziniert gewesen, seit meiner Jugend. Die Niederlage der Republik hat mich bedrückt, als wäre ich selber dabei gewesen.

Mit meinem ersten Spielfilm wollte ich meinen „eigenen“ spanischen Bürgerkrieg erzählen. Ich ging davon aus, dass in meinen Dokumentarfilmen die „Väter“ gesprochen hatten und dass ich jetzt in meinem Spielfilm selber das Wort ergreifen müsse.

Ich würde sogar weiter gehen und sagen, dass mir der Dokumentarfilm geholfen hat, mir über das Filmen eine Tradition des Erzählens anzueignen. Diese Tradition wird normalerweise von den Eltern auf die Kinder übertragen. Das war bei mir nicht der Fall. Also musste ich sie mir anderswo beschaffen. Ich hatte deshalb eine Zeitlang eindringlich den „Vätern“ zugehört und versucht, indem ich sie porträtierte, mich meiner eigenen Existenz zu versichern. Ich holte mir damit auch das Recht, eines Tages selber zu reden und eine Meinung zu haben.

Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Kinder von den Eltern eingeladen und ermuntert werden müssen zum Reden, sonst lernen sie es nie oder nur unter grossen Schwierigkeiten. Ich würde sogar behaupten, dass eines der grossen Probleme in der Schweiz die Tatsache ist, dass die Eltern hier die Kinder nicht zum Reden erziehen. Von daher übrigens meine Faszination für die Sprache und für redende Menschen. Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Sprechen allein schon ein revolutionärer Akt sei, und dass man in der Schweiz deshalb die Kinder am Reden hindere, damit sie keine... Revolutionäre werden.

Aber, um auf El Suizo zurückzukommen: ich gehe mit meiner Figur, dem Sohn eines Spanienkämpfers, noch einmal in die Landschaft des Bürgerkrieges zurück, wo er dem toten Vater und der verlorenen Revolution nachtrauert. Nur hat er die Geschichten seines Vaters nicht selber erlebt. Er hat ihnen immer nur zugehört, nie selber reden gelernt. Also bekommt er auch keine wirkliche und emotionelle Beziehung zu dieser Landschaft und kann auch mit den beiden Frauen nicht reden, denen er auf seiner Reise begegnet.

Hier setzt meine Kritik an diesem Sohn ein, die auch eine Kritik an mir selber ist: ich stelle dieses ständige Rückkehren in die Landschaft des „tatsächlichen Schauplatzes“ in Frage. Ich wollte die Sentimentalität dieses Augenblicks zerstören. Deshalb die kühle, lakonische Distanz der Bilder. Es ist nun kein Film mehr über das Territorium des Bürgerkrieges, sondern über den unschlüssigen, etwas hilflosen Sohn, der noch nicht gelernt hat, seine eigene Geschichte zu leben.

Eigentlich hätte es ein Film werden sollen über die Trauer der verlorenen Revolution. Aber nach und nach kam ich zur Überzeugung, dass man einen Schweizer, der aus einem Land kommt, das keine revolutionäre Tradition hat, unter der verlorenen Revolution gar nicht leiden lassen kann; dass dieses Thema hier gar nicht darstellbar ist. Also wurde es am Ende ein Film... über die Banalität des schweizerischen Subjekts und über seine Geschichtslosigkeit. Dies hat übrigens einige aufgeregt, vor allem Linke, die mit dieser Einsicht offenbar nicht leben können.

Haben Sie manchmal das Bedürfnis, ins Ausland zu gehen? Könnte man sich Ihre Filme auch anderswo vorstellen?

Meine Filme waren bis jetzt nur in der Schweiz denkbar, weil ich hier geboren wurde und weil ich mich ja gerade die ganze Zeit frage, wie man hier leben kann. Vielleicht mache ich sogar nur Filme, weil ich mir diese Frage stelle.

Ich versuche über meine Filme, mich mit meiner Herkunft zu versöhnen, weil ich glaube, dass es sehr gefährlich für die psychische Gesundheit ist, seine Herkunft zu verleugnen. Ich würde sogar behaupten, dass jede psychische Krankheit immer auch mit dieser Verleugnung zu tun hat. Man erleidet dann eine Art Realitätsverlust, oder dieses „Irrealitätsgefühl“, von dem Sartre gesprochen hat. Und dieser Zweifel, ob man wirklich existiert, kann nur aufgehoben werden, indem man sich akzeptiert, wie man ist und sich mit seiner Herkunft versöhnt. Wenn das nicht gelingt, bleibt man gespalten und diese Gespaltenheit produziert eben die Krankheit.

Ich habe immer mit dem Gedanken gespielt, ins Ausland zu emigrieren, für immer. Als ich 17 war, dachte ich an Amerika. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, in einer anderen Kultur aufzugehen, eine neue Identität anzunehmen. Ich frage mich, wie andere das getan haben.

Ich wollte einmal einen Film drehen über Robert Frank, den ich sehr verehre, weil ich wissen wollte, wie er mit den 24 Jahren seiner Jugend umgeht, die er in der Schweiz verbracht hat. Sie erscheinen mir manchmal wie ausgewischt in seinem Leben. Es ist, als ob er seine ganze Kindheit in Zürich einfach vergessen und verloren hätte. Dies kann aber nicht sein; also was macht er damit? Ich habe auch bei ihm den Eindruck, dass er mit seinen Filmen und Fotografien nichts anderes versucht, als auf eine kindlich-pathetische und wunderbar poetische Weise, sich immer wieder zu beweisen, dass er existiert und heute... ein Amerikaner ist. Er scheint uns zu sagen: ich fotografiere, also bin ich. Ich stehe hinter meiner Kamera — das Bild, das ich filme, ist die Spur meines Hier-Seins in der Welt. Jeder Augenblick ist eine kleine Ewigkeit. Ich nehme euch als Zeugen dafür, etc.

Gibt es Ihrer Meinung nach im Schweizer Film ein eigentliches Problem des Territoriums?

Das Territorium ist für mich keine filmische Grösse, weil zu grenzenlos, zu weitläufig. Ich kann mir die Schweiz zum Beispiel schlecht als Territorium vorstellen. Eben weil die Weite fehlt. Sie kommt mir eher wie ein viel zu gepflegter, viel zu kleiner Garten vor, wo jeder der Polizist des anderen ist und dafür sorgt, dass niemand auf seinen gepflegten Rasen tritt. Insofern gibt es sicher ein Problem für uns Filmemacher, nämlich, dass wir diesen zu kleinen und manchmal schrecklich langweiligen Garten vielleicht bald einmal erkundet haben und dass es dann nichts mehr Neues zu entdecken gibt...

(Richard Dindo hat schriftlich auf die Fragen von M.H. und J.P. geantwortet.)

Als Sie anfingen, Filme zu drehen, waren Sie sich der Tradition der sogenannten Heimatfilme bewusst und wollten Sie gegen diese Bilder neue schaffen?

Heimatfilm ist für mich ein belastetes Wort. Im allgemeinen verbindet man damit Filme, die mit bäuerischem Leben zu tun haben und auf dem Land oder in den Bergen spielen; meist von bigotter Moral und von politischer Bodenständigkeit, also eher konservativ und rückwärtsgewandt. Als ich anfing, Filme zu machen, ging gerade eine solche Schweizer Film-Ara zu Ende. Ich habe sicher die meisten Filme von Schnyder und Früh gesehen, auch einige von Lindtberg und auch frühere. Äusser Romeo und Julia auf dem Dorfe von Hans Trommer wollte mir damals kein einziger Eindruck machen. Ich fand sie unkünstlerisch und kleinkariert, was aus internationaler Sicht auf diese Filmepoche auch heute noch zutrifft. Wir waren eine Filmemachergeneration ohne Väter, ohne Vorbilder, die wir hätten akzeptieren können. Also war es auch Trotz und Übermut, dass wir sie ignorierten (wie sie uns) und wir erfanden den Film zum x-ten Mal nocheinmal. Auch war ihre Welt nicht die unsere, und wir mussten andere Bilder suchen, das heißt, auch uns selber suchen und finden. Unsere Heimat war nicht die Schweiz, sondern das Kino, bzw. die Leinwand in Alternativlokalen, und das Thema war nicht die geistige Landesverteidigung, sondern die Entdeckung des Filmmetiers an sich und die Selbstdarstellung. „Jungfilmer“ war aus dem Munde der Profis ein arges Schimpfwort. Entsprechend verachtete ich auch ihre Filme. Aus heutiger Sicht sehe ich die alten Schweizerfilme natürlich anders. Ich sehe auch ihren Wert und ihren teils unfreiwilligen Charme. Inzwischen haben sie auch etwas Nostalgisches erhalten, was ich schön finde. Und es gab so etwas wie eine Schauspielerkultur. Letzteres möchte ich vermehrt pflegen, ohne rückfällig zu werden. Ich habe zum Beispiel den Ehrgeiz, neue Gesichter zu finden.

Herrschen keine Mythen mehr in der Landschaft, in der Sie leben?

Was sind Mythen? Ich denke, dass für meine Generation Mythen in Verbindung mit Landschaften kaum noch existieren. Für unsere Väter war der Gotthard nicht einfach ein Berg mit Passhöhe und Tunnel, sondern ein Symbol des Widerstandes, eine Festung, die Reduit-Ideologie selbst. Von solchen nationalen Mythen zu nationalistischen ist oft nur noch ein kleiner Schritt. Das Heimat-Bewusstsein ist heute im Umbruch. Die Bedrohung kommt von innen, nicht von aussen. Es gibt, glaube ich, eine Tendenz, diese Mythen durch regionales Bewusstsein zu ersetzen, oder durch das Bekenntnis zur Provinz. Unsere Heimat muss nicht mehr an der Landesgrenze verteidigt werden, sondern vor der Haustür. Schon sehen alle Flughäfen in Europa genau gleich aus, die Autobahnlandschaften auch, die Stadtränder gleichen auch immer mehr allen andern Stadträndern, und die steuerbegünstigte Renovationswut unserer Hausbesitzer macht auch noch die Dörfer und Käffer alle gleich. Auch der sogenannte Zivilschutz hat nun wieder Auftrieb bekommen, und die Gelder werden fliessen, um die zweite Schweiz unter dem Boden auszubauen. Vielleicht sind diese todsicheren Wohnlandschaften unter der Erde unsere neuen Mythen, die neuzeitliche Fortsetzung des Gotthards, die Reduit-Ideologie in neuer Form. Dieses schweizerische Sicherheitsbedürfnis hat etwas Krankhaftes, beängstigendes und hat mehr mit Angst vor dem Lebendigen zu tun als mit Überlebenswillen. Im Innersten müssen die Schweizer ihre Landschaft als erste Natur hassen, sonst würden sie sie nicht so erbarmungslos und konsequent zerstören wollen, umwandeln in zweite Natur, in ein Museum, das Leben vortäuscht. In dieser Landschaft lebe ich, und dann gibt es noch einige kleine Orte und Landschaften, wo ich meine eigenen Mythen habe; sie stehen mit meiner Kindheit in Verbindung oder mit meinem Wohnort, die unmittelbare Landschaft vor meiner Haustür hat auch ihre Mythen. In Uri, wo ich zwei Filme gedreht habe, sehe ich nicht in erster Linie Kulissen für sogenannte Heimatfilme, sondern milliardenschwere Autorampen in der Talsohle, und die Dritte Welt schaut auf sie hinunter.

Was steht am Anfang der Filme, eine Geschichte oder die Landschaft?

Meines Wissens habe ich noch nie einen Landschaftsfilm gemacht, und wenn man meine Filme kennt, kann man diese Frage so nicht stellen. Es trifft zwar zu, dass Landschaften mich in ihren Bann ziehen können, mich auch inspirieren, mir ein bestimmtes Lebensgefühl vermitteln oder auch abstossen, langweilen oder mich traurig machen. Wenn man das Wort Landschaft durch das Gebrauchswort „Umwelt“ ersetzt, wird vielleicht klarer, was ich meine. So gesehen, ist alles Landschaft, was uns umgibt, aber wenn Leute „Landschaft“ sagen, meinen sie „Natur“, die unberührte Landschaft oder wenigstens die grüne oder das Gebirge. Diese Begriffsverwirrung habe ich für mich so geregelt: Erste Natur und Zweite Natur. Die „Erste Natur“ ist aus ihrer eigenen Gesetzmässigkeit so geworden, wie sie ist; die „Zweite Natur“ ist von Menschenhand geschaffen oder zumindest beeinflusst. Eine Gross-Stadt-Landschaft ist 100 Prozent „Zweite Natur“, auch die Alleen und Parks gehören dazu wie die gepflasterten Strassen und die Einkaufszentren. Was ich links und rechts der Autobahn sehe, wenn ich durch die Landschaft fahre, ist meist auch nur „Zweite Natur“: die Wiesen gemäht und eingehagt, die Wälder geputzt und umförstert, die Berge zu Luft und zu Land erschlossen, mit Hotels gekrönt und zu Kulissen für Touristen hergerichtet, erobert, untertan gemacht und ausgebeutet. In der Schweiz ist „Erste Natur“ eine Rarität geworden. Ich bin ihr im Hochgebirge begegnet und vor allem in Island: da, wo sie sich durch ihre Widerspenstigkeit dem ausbeuterischen Zugriff widersetzt. Vielleicht verspürte ich in Island das erste und einzige Mal die Lust, wegen der Landschaft einen Film machen zu wollen. Der Gedanke, an einer bestimmten Stelle der erste Mensch zu sein, der da steht und dies sieht, faszinierte und bewegte mich: „Erste Natur“, so wie sie 1000 Jahre vor dem ersten Menschen hätte aussehen können, oder 1000 Jahre nach dem letzten aussehen könnte. Dieses Gefühl kann man hierzulande nur haben auf einem Berg bei dichtem Nebel. Die Schweiz gefällt mir weitaus am besten bei dichtem Nebel. Ich kann sie mir besser vorstellen.

Also was steht am Anfang? Ich würde sagen: ich und die Geschichten. Die Landschaft macht Leute, und die Leute machen Landschaft. Diese Wechselwirkung interessiert mich. Unser Jura-Südfuss-Dichter Bichsei kriegt Atemnot, wenn er nur schon Zürich hört. Ich bekomme von zu viel Grün Kopfweh, der Bodensee macht mich melancholisch und die Umgebung von Gösgen depressiv. Beim Dokumentarfilm ist die Dialektik Landschaft/Bewohner oft der Gegenstand des Films selbst. Beim Spielfilm ist die Landschaft oft nur Kulisse. Von meiner Theatererfahrung her muss ich aber sagen, dass das Theater damit viel freier umgeht als der Film oder die Filmer, auch kreativer und mutiger. Dies ist zum Teil durchs Medium bedingt, aber nicht nur. Wir Filmer kleben sehr an der tatsächlichen Geographie, als müssten wir etwas beweisen. Mich interessiert die Landschaft, wenn ich sie wie ein Bühnenbildner betrachte, in einer ganz anderen Weise, als wenn ich sie als Dokumentarfilmer betrachte. Je nachdem kann zum Zwecke eines Films eine hässlich zersiedelte Landschaft sehr schön sein, schön hässlich.

Hat die Sehnsucht nach der Urlandschaft etwas mit der Arbeit des Filmemachers zu tun, der der erste sein will, der etwas sieht, entdeckt und filmt?

Ja, vielleicht ist es dieser „Wahn“, der mich zum Filmer gemacht hat. Eigentlich bin ich auf der Suche nach neuen Bildern — eine Abstraktion —, und insofern dünkt mich die Landschaft in der Schweiz verbraucht. Ich könnte wahrscheinlich nicht so schnell wieder einen Film in den Urnerbergen machen, ohne dass nicht sogleich ein Gefühl von Fortsetzung oder Plagiat sich einstellte. Die Lust, etwas zu entdecken, wäre nicht da, und auch die Zuschauer hätten nicht die Überraschung einer Landschaft, die sie bis dahin nicht kannten.

Das Urbild des Films ist die weisse Leinwand, das weisse Licht, die Umgrenzung des rechteckigen Felds. Mit dem Ausschnitt, der auf diesem Feld erscheint, beginnt die Kreativität des Filmemachers. Ich als Filmautor kann die politischen Verhältnisse in diesem Land nicht ändern, aber ich kann allenfalls die Film-Landschaft verändern, diejenige, die wir uns selber erschaffen. Dort beginnt mein Interesse, denn ich kann die Landschaft für meine künstlerischen und politischen Zwecke benutzen.

Film hat etwas mit Kolonialismus zu tun: Er beutet das Gebiet aus, erschöpft es, wie Alain Tanner sagt.

Das dünkt mich eine gute Definition. Man vereinnahmt im Film eine Region, annektiert sie mitsamt den Leuten. Ein zweiter Film in derselben Region löst automatisch ein Déja-vu-Erlebnis aus, hat einen verminderten Wert. So wird die Landschaft ausgebeutet und bleibt es solange, bis sie aus der Erinnerung der Zuschauer gelöscht ist.

Gibt es Landschaften, die sich der Ausbeutung widersetzen?

Ich muss meine obige Antwort bereits relativieren. Es gibt meiner Meinung nach nicht „ausbeutbare“ und „nicht-ausbeutbare“ Landschaften, sondern die Art der Filmer, wie sie mit der Landschaft umgehen, ist entweder ausbeuterisch oder nicht. Wenn man die Landschaft idealistisch sieht wie die Landschaftsmaler des 19. Jahrhunderts, dann erschöpft sie sich schnell und für lange. Eine materialistische Sicht auf die Landschaft läuft diese Gefahr nicht. Das heisst, wenn die Landschart nicht Kulisse für eine Handlung, sondern untrennbarer Lebensraum darstellt und als solcher zur Darstellung kommt, können am selben Ort beliebig viele Filme gedreht werden, behaupte ich. Vielleicht ist Tanner ein verkappter Idealist. Ich bekomme direkt Lust, in seinem Niemandsland einen Film zu drehen. Die Frage ist höchstens, ob ich selber Lust hätte, in der selben Gegend mehrere Filme zu drehen. Uri ist für mich nur von mir selber „kolonisiert“, und das Diablerets-Gebiet von Reusser etc.

Ist es für Filmer notwendig, ausserhalb der Schweiz zu gehen, um sich Kopf und Augen zu „waschen“, damit sie diesen ersten Blick wiedererlangen?

Das sind zwei verschiedene Dinge. Für mich ist es eine absolute Notwendigkeit geworden, immer wieder die Schweizer Grenzen zu überqueren und in andere Länder zu gehen. Nicht um zu filmen, sondern um zu atmen, mich selber zu spüren, indem ich zum Beispiel sprachlos sein kann, wie in Japan. Aus der Gewöhnung davonlaufen, um aus geographischer Distanz das Ungewöhnliche zu sehen, das mich täglich umgibt. Oder am Meer stehend immer wieder feststellen, dass es vielleicht das ist, was man zu Hause vermisst. Wenn eine Geschichte, die ich erzählen will, verlangen -würde, dass sie in der Sahara gedreht werden müsste, dann würde ich es tun. Was mich nicht interessiert, ist die „Traumstrasse der Welt“-Ideologie, da schaue ich mir billigerweise einen Bond-Film an. Es wird tiefere Gründe geben, dass die meisten Autorenfilmer ihre Filme da drehen, wo sie eben herkommen, oder dann dort, wo es sie hinzieht. Das ist eigentlich ein kleiner Unterschied.

Es gibt also zwei Landschaften, m der Sie filmen, die, in die Sie reisen, und Ihre innere, die imaginäre Landschaft...

Die imaginäre Landschaft interessiert mich am stärksten. Sie filmisch herzustellen, ist mein Hauptanliegen. Dazu gehören nicht nur Bilder, die Ausschnitte und das Licht, sondern auch die Töne und Geräusche. Wenn ich irgendwo im Freien stehe, die Augen schliesse und bloss hinhöre, sehe ich auch Bilder. Und was mich zunehmend interessiert, sind die Bilder, die in den Köpfen der Zuschauer entstehen, und wie man solche Bilder mit den Mitteln des Films zum Entstehen bringt. Wie viel respektive wenig muss ich in Bilder und Tönen vorführen, damit etwas Drittes entsteht, das weder in Bild noch Ton vorhanden ist, aber durch sie beim Zuschauer Gestalt annimmt? Das Geheimnis des Kinos liegt nämlich in diesem Prozess.

(Gespräch vom 26. Juni 86, auf Deutsch geführt von J.P. und nachbearbeitet von F.M.M.)

Der Blaue Führer kennt die Landschaft kaum anders als unter der Form des Malerischen. Und malerisch ist alles, was uneben ist. Man begegnet hier der bürgerlichen Rangerhöhung des Gebirges wieder, dem alten Alpenmythos (er stammt aus dem 19. Jahrhundert), den Gide zu Recht mit der helvetisch-protestantischen Moral in Verbindung brachte und der immer wie eine bastardhafte Mischung von Naturismus und Puritanismus wirkt (Erholung durch die reine Luft, moralische Ideen beim Anblick der Gipfel, der Aufstieg als Bürgertugend usw.).

Roland Barthes, Mythen des Alltags, Der „Blaue Führer“, Frankfurt 1964.

Aus einem Gespräch mit Francis Reusser

Wir haben nicht Filme gegen die Filme von früher gemacht, sondern wir filmten, um zu überleben, zu leben, um vorwärts zu kommen im Leben. Wir haben in den 60er Jahren unter dem Einfluss der Nouvelle vague begonnen. Die Quellen sind übrigens vor allem in den Produktionsmethoden der Nouvelle vague zu finden; sie haben uns geleitet.

Damals hat sich in Genf die Fiktion ins Territorium eingeführt. Das Territorium? Das ist zuerst die imaginäre Verankerung der Identität. Das Territorium ist nicht nur der Raum, sondern auch die Zeit. Das erste Territorium ist jenes der Kindheit, ist der Bauch der Mutter. Filmen heisst das Territorium zu markieren, heisst, mit verschiedenen Mitteln sagen, wo wir sind, wir, die von überallher kommen. Letztlich gibt es etwas, das wir mit den Juden und den Palästinensern teilen. Wo komme ich her? Ich bin bernischen Ursprungs, ich habe also deutschschweizerische Wurzeln in meiner Erinnerung, obwohl ich nie in jene Gegend gegangen bin; ich wurde in Vevey geboren, habe in Genf gelebt und lebe jetzt im Wallis. Und ich muss jedesmal den Sinn dieser Orte finden, jedesmal, wenn ich von einem Ort zum anderen gehe, muss ich eine Geschichte rekonstruieren, die jedesmal auch ein Stück der meinigen ist, und ich tue es mit dem Mittel des Films.

Ich glaube, dass das am Beginn von Le Grand Soir am besten gesagt worden ist: Man betrachtet den See und sagt: Das Hübsche überdauert. Die erste Sache, die das Territorium auslöst, ist die Begegnung mit dem Stereotyp, dem Klischee, ob es nun das Bergler-Klischee ist oder das städtische. In diesen Klischees birgt sich die Idee von der Schweiz als Bild des Paradieses. Diese Entscheidung dürfte zu einem bestimmten Zeitpunkt, am Ende des letzten Jahrhunderts getroffen worden sein, als man die Möglichkeit sah, aus diesem Land das Bild des Paradieses für die Ärmsten wie für die Reichsten machen zu können.

Ich glaube nicht, dass man bei mir von Schwierigkeiten mit dem Territorium in der Zeit zwischen Le Grand Soir und Derborence sprechen kann. Ich bin von der Erkundung der Gegebenheiten des Blicks (um zu sehen, betrachtete man jenen, der betrachtete, man betrachtete die Kameras) zur Lust am Sehen gelangt. Man kann das den Weg von der Lektüre zum Vergnügen nennen.

Ich habe ein gewisses Vergnügen beim Filmen von Landschaften, weil ich nach und nach fähig geworden bin, in ihnen ein Licht einzuschreiben, das mein Licht ist. Ich habe Licht projiziert, habe Landschaften ausgeleuchtet und ihnen so einen Sinn gegeben, nicht jenen, den sie haben, sondern jenen, den sie nach meinem Gefühl für mich haben.

Ich habe kürzlich meine kleinen Filme wieder angeschaut und habe bemerkt, dass ich mich nach jedem meiner vier langen Filme verkrochen habe und eine kleine Sache für mich allein drehte. Und diese Filme sind meine besten. Sie bestehen sozusagen aus den nicht verwendeten Resten der grossen. Die Territorien meiner grossen Filme sind nicht immer gut erkundet worden, weil ich nicht über die angemessenen Mittel verfügte. Ich bin mir bewusst, dass ich diese Kurzfilme machen kann und unter welchen Bedingungen.

Im Moment habe ich nicht die Kraft, die Mittel für einen langen Film sinnvoll einzusetzen, denn es braucht eine Klarheit für die Erfassung des Lichts, der Landschaft; es braucht jene Disponibilität, die ich bei den kleinen Filmen habe.

Ich habe nie den Eindruck, dass ich ein Territorium, das ich filme, bestehle, denn ich eigne es mir so an, wie keiner äusser mir es sehen kann. Nein es handelt sich sogar um Grosszügigkeit, weil man etwas gibt; man sucht etwas, was noch niemand gesehen hat, um es zu zeigen. Hingegen denke ich, bei Derborence zum Beispiel, dass ich ein Territorium ausgeschöpft habe mit Filmen, so weit, dass ich umziehen und anderswo hinziehen werde. Aber es handelt sich nicht um ein Scheitern. Derborence ist einfach eine getane Arbeit. In und mit einer Landschaft gearbeitet zu haben bedeutet, dass man in seiner Erinnerung gearbeitet hat und dann weitergeht.

Was Derborence betrifft: Das Scope-Format kadriert und konstruiert so einen Raum, der nicht jener der Postkarte ist. Es ist genau das Gegenteil: Die Postkarte ist ein synthetisches Bild; das Dorf befindet sich am Fuss der Berge, und Dorf und Berge werden eine Einheit, auf die das gleiche Licht fällt. Wohingegen in meinem Film das Licht, die Lichter — vor allem in den Innenräumen — leuchten. Für die Aussenaufnahmen haben wir, es stimmt, das Licht nicht immer so führen können, wie ich es wünschte. Ich wollte aus diesen Bergen ein riesiges Studio machen, wo ich immer das Licht hätte machen können, das ich wollte: schummeriges Licht, Kontraste, Abstufungen. Und das hat Probleme gegeben, ist nicht jedesmal gelungen. Das Paradox dieses Films ist, dass die Innenräume gelungener sind als die Aussenräume.

Mein Land arbeitet sehr stark in meinem Kopf, wenn ich den Ort wechsle, mit seinen Schwächen, seinen Makeln, seinen Fehlern und mit seiner Kraft und seiner Energie. Und davon muss man sprechen.

Die Bezugsterritorien sind für mich immer dieselben. Ich beginne einen Film da, wo ich den vorherigen abschliesse, und ich erzähle eine einzige Geschichte mit meinen vertrauten Territorien: 500 Quadratkilometer Territorium, das allein wichtig ist, weil es jenes meiner Kindheit ist.

(Gespräch vom 16. August 86. Zusammenfassung: M.H. und J.P.)

Wenn das Dekor Territorium wird

Eine der häufigsten Feststellungen der Filmkritik besteht darin, einem Film den Exotismus seiner Landschaften vorzuwerfen. Denn im Film ist der Exotismus keine Tugend, sondern eine Faulheit; dazu eine, die den Reichen und ihren prunkvollen Produktionen vorbehalten ist. Jovial wie in den James Bond-Filmen, rassistisch wie in der Serie Riders of the lost arch, verweist der Exotismus immer auf eine Ethik. Denn es gibt eine Ethik in der Art, eine Landschaft zu filmen, wie es eine gibt für die Art, die Arbeit, die Liebe zu filmen. Nicht Ethik der Liebkosung, sondern der Vergewaltigung, nicht des Sehens, sondern der Gewalt. Im Exotismus, wo alles der spektakulären Sensation unterworfen ist, sind Landschaften, Orte und Territorien nur dazu da, um das zu verdoppeln, was eh schon überzeichnet ist; sie sind einfacher Vorwand, sei es um den Reichtum der Produktion herauszustreichen, sei es um die Leere einer Aussage auszufüllen. Die Landschaften erscheinen dann zu simplen Zutaten herunterzukommen, zu zufälligen Elementen eines Ganzen, innerhalb dessen sie auch austauschbar oder — warum nicht? — abwesend sein könnten.

Aber der Film kann Landschaften und die Territorien, die sie bilden, als eigene Werte begreifen. Was anscheinend besonders intensiv geschieht, wenn ein nationales Filmschaffen sich mit seinen Identitätsproblemen konfrontiert sieht. Der Begriff Territorium nimmt dann einen metaphorischen Sinn an: In einem Land wie der Schweiz, wo es an soliden Produktionsstrukturen mangelt, an Studios und überhaupt an jeglicher starker filmischer Infrastruktur, muss der Film sein Territorium erobern, auf der Ebene seiner öffentlichen Zielsetzung wie auf allen Ebenen seiner Herstellung. Es handelt sich um jene Eroberung des Territoriums, die Alain Tanner meint, wenn er sich seiner grossen Lust erinnert, das zu beginnen, was dann Neuer Schweizer Film genannt werden sollte: das Vergnügen, Produktionsmittel zu finden inmitten eines Systems, das keine besass, was er in den Satz zusammenfasst, in der Schweiz habe man damals „den Film schlicht und einfach erfinden müssen“.

Eigenartigerweise scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen diesem Willen, dem Film einen spezifischen Raum zu erobern, und der tatsächlichen, konkreten Behandlung der Frage des Territoriums, diesmal im prosaisch geographischen Sinn verstanden. Eine Anzahl von neuen Schweizer Filmen haben in letzter Zeit auf verschiedenen Stufen die Frage des Territoriums gestellt; sie scheint in der Filmproduktion unseres Landes immer wiederzukehren. Sinnbildlich in dieser Hinsicht scheinen mir zwei Filme zu sein, die mit wenigen Monaten Abstand in unseren Kinos aufgetaucht sind: No man’s land von Alain Tanner und Derborence von Francis Reusser. Während der eine ausdrücklich die geographische Verankerung ablehnt, um vom Nirgendwo, und das heisst von überall zu sprechen, setzt der andere so sehr auf die Bindung und auf die Rückkehr zu einem Ort, dass er ihm sogar die Hauptrolle überträgt. Zwei grundsätzlich verschiedene Gesichtspunkte — verschieden wie der Werdegang der beiden Autoren —, die aber, jeder auf seine Weise, dennoch aufdecken, was jeder der Frage nach dem Territorium schuldet.

Höhenfeuer dagegen nahm sich die Frage des Territoriums nicht direkt vor, schreibt sich aber dennoch perfekt in die Bewegung des Schweizer Films ein, die auf die Rückeroberung seines geographischen Raums oder eines Teils davon aus ist. Die Mühe, die sich Fredi M. Murer genommen hat, um seine Deutschschweizer und deutschen Schauspieler urnerdeutsch zu synchronisieren, zeugt explizit vom Vorsatz, die Fiktion in einem einzigartigen und eigenartigen Ort zu verankern. Die Sprache erscheint hier als spezifischer Ausdruck einer Kultur; die Mundart beweist ihre ganze unteilbare Einzigartigkeit.

Man denke auch an Der schwarze Tanner von Xavier Koller und an die Wichtigkeit dieses Territoriums, das sich zum Terrain mausern soll, und dessen Eigentum und ausschliessliche Nutzung jener für sich reklamiert, der es bewirtschaftet. In einem ganz anderen Register denken wir auch noch an L’Allégement und seine verzauberten geistigen Landschaften; an Signé Renart und seine unwahrscheinlichen Orte, durch die man geht und die man verlässt, immer vorläufige Orte; oder schliesslich an Hammer von Bruno Moll, der in einer letzten Einstellung eine Erinnerungserzählung in einer heutigen schweizerischen Mittelstadt festmacht. So viele neue Filme zeigen direkt oder am Rande eine Beziehung zum Territorium an, eine wesentliche Beziehung, denn das Territorium erscheint nie als simples Dekor.

Wie auch immer diese Filme die Frage des Territoriums anschneiden, würde jeder Autor zweifellos zugeben, dass der Ort etwas Bezeichnendes habe. Unmittelbar bezeichnend bei Tanner zum Beispiel, der gerne von einem Ort und von dessen fiktionaler Potenz ausgeht. Oder auf einer zweiten Ebene bezeichnend bei Murer, Soutter oder Schüpbach, auf jeden Fall in ihren jüngsten Filmen, bei welchen der Ort eine Entsprechung zur Botschaft sein muss. Der kleinste gemeinsame Nenner von so verschiedenen Ansätzen scheint mir schon die erklärte Absicht zu sein, die Landschaften etwas sagen zu lassen (brauchen wir auf Zusehen hin einmal diesen vagen Ausdruck). Eine Landschaft sagt nichts, solange sie nicht durch die Kamera artikuliert wird, was Schüpbach dick unterstreicht, wenn er die Verwirrung beklagt, die herrschte, als man diese oder jene Landschaft unvermittelt diesem oder jenem traditionellen Wert zuordnete. Einer Landschaft, wie übrigens jedem anderen Zeichen auch, wächst Wert und Bedeutung nur durch die filmische Arbeit, die darauf verwendet wird, zu.

Die Entsprechung zu einigen Schlüssel begriffen der Linguistik von Ferdinand de Saussure wird hier offensichtlich: Dem Autor des Cours de linguistique générale zufolge ist die Masse der Ideen amorph, dunkel, jeder Bedeutung bar, bevor nicht eine klare Artikulation beginnt und eine Sprache schafft, und das heisst einen Sinn. Genau so erscheint die Landschaft als Rohmaterial, dem die filmische Arbeit Bedeutung verleihen kann. Die Analogie ist umso sprechender, als die Arbeit des Filmemachers in der Teilung des Realen (durch Kadrage und/oder Montage) besteht, genau so wie die Sprache, das heisst, dass Sinn erst entsteht aufgrund von Artikulationen der beiden gestaltlosen Massen von Ideen und Lauten. Es gibt keinen Sinn, der der linguistischen Materie vorausginge, er wird geboren in der Abfolge von Artikulationen. Und genau so kann kein Sinn der filmischen Materie vorausgehen; er entsteht in der Arbeit der Teilung und Zusammenfügung des Realen.

Die Qualität dieser Arbeit definiert die Eigenart eines Autors. Und die Arbeit mit den Landschaften ist ein Prüfstein, einer der vielsagendsten für seine Arbeit im Ganzen. Wir haben oben gesagt, es gäbe eine Ethik in der Art, wie Landschaften gefilmt werden. Und diese Ethik als solche ist nicht von der Totalität der Arbeit eines Filmemachers abgelöst.

Eine gestaltete Landschaft — im Sinn einer artikulierten Sprache — ist bedeutungsvoll; eine Landschaft, die es nicht ist, bleibt ein Dekor. Eine wichtige Unterscheidung, wo die Arbeit der Filmsprache die Ethik trifft. Denn was ist Exotismus, wenn nicht ein Mangel an Arbeit an dem Rohstoff der Landschaften? Und dieser Mangel an Arbeit verrät die Ethik eines Filmautors: Der Exotismus, das ist eine nicht artikulierte Landschaft, mit deren simplen Anwesenheit sich einer begnügt, der sie nicht einer eigenen Bedeutung für würdig hält. Der Exotismus kann sich dann auch zum Rassismus wenden, oder, auf einer unbedeutenderen Ebene, zum Tourismus. Die Aneignung des Territoriums durch die filmische Arbeit zeigt nie eine nichtssagende Liebe zu den Eigenheiten oder einen vagen Wunsch nach einem Blut-und-Boden-Film an, sondern den gut durchdachten Willen, das Territorium nicht zum simplen Dekor verkommen lassen. Und dieser Wille ist ein ethischer Wille. (M.H.)

Charles Ferdinand Ramuz et Gustave Roud à propos de l’esthétique des paysages. (Extraits de deux ar