Der rund vierstündige Film von Beatrice Leuthold und Hans Stürm bricht mit verschiedenen liebgewordenen Gewohnheiten des Schweizer Dokumentarfilms. Gossliwil überlässt den Zuschauer nicht den Selbstäusserungen der Betroffenen (der Darsteller), sondern setzt sie immer in Beziehung zu den aus dem Off geäusserten Reflexionen der Filmemacher, die jahrelang im Dorf gelebt haben und ihren Film in der Stadt fertigstellten. (Deshalb kommt zuweilen auch das Präteritum ganz natürlich in die Ueberlegungen, Erläuterungen, Thesen und Hypothesen. Der Film ist immer zugleich präsentische Bestandsaufnahme und Rückblick.)

„Fünf filmische Essays über bäuerliche Kultur und bäuerliche Oekonomie, über Arbeit, Besitz und Zeit“ lautet die Gattungsbezeichnung der Arbeit; schon in den vor jedem Teil wiederholten Titeln wird also das Reflektive, Versuchhafte des Unternehmens klar benannt.

Nachdem sich der Dokumentarfilm immer mehr dem Spielfilm genähert hatte, ist nun — nicht nur bei Leuthold/Stürm, sondern auch bei Knauer oder Schertenleib — eine Gegenbewegung festzustellen. Der Zuschauer wird über die Versuchsanlage ins Klare gesetzt. Die Gefahr, dass die Menschen von Gossliwil zum „Material“ einer Beweisführung degradiert werden (so wie es in gewissen Thesenfilmen der siebziger Jahre geschehen war), begegnen die Autoren, indem sie ihre eigene Position und ihre eigenen Ueberlegungen immer wieder in Frage stellen und von den Leuten selbst in Frage stellen lassen. Es ist das Gegenteil einer „romantischen“ oder sonstwie idealistischen Annäherung: Die Filmemacher werden nicht zu „Bauern im Geiste“, sondern bleiben bis zum Schluss — und dort sogar ausdrücklich — die fremden Gäste, die sich nicht aufzugeben brauchten, um an die Leute zu kommen.

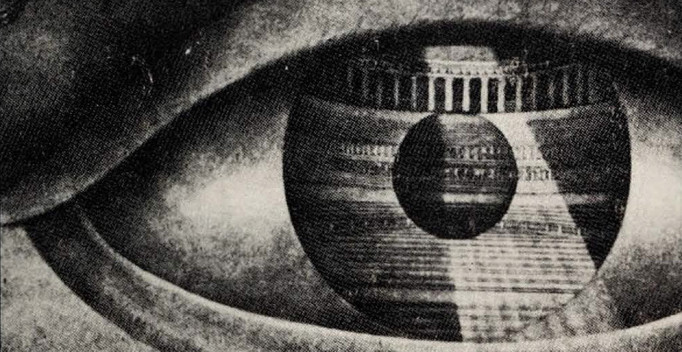

Immer wieder wird ein (Foto-)Bilderbuch aufgeschlagen; die filmischen Bilder lösen sich quasi aus der konstatierenden Aufnahme. Oder: ihre Gegenwart löst sich aus der Vergangenheit fotografischer Aufnahmen. So und soviel ist vorgekehrt worden, damit der Zuschauer sich aktiv auf einen dialektischen Gedankenvorgang begibt.

Gossliwil also führt ein klares Gegenüber vor: Da sind die Filmemacher (und wir), und jenseits ihres (und unseres) politischen Bewusstseins, jenseits von Kamera und Büchern auf dem Arbeitstisch vor dem Fenster die Bauern. Der Essay, der Versuch, besteht darin, die Distanz, die Schwelle zu überwinden durch Arbeit (Gedankenarbeit).

Filmer mit Erinnerungen. Was stellten sich die Kinder Bea und Hans unter einem Bauern vor. Es bleibt die Hauptfrage: „Was ist ein Bauer?“ „Jedenfalls ist ein jeder anders,“ antwortet ein Gossliwiler Bauer einmal darauf. Und den Verschiedenheiten geht der Film in den Teilen drei bis fünf nach: Beim kleinen, erst vor anderthalb Generationen zugezogenen Bauern, bei einem, der sein „Heimet“ zu einem „landwirtschaftlichen Betrieb“ hat entwickeln wollen, und beim Grossbauern des Dorfes; auch ein Bauer ohne „Eigen“, Ulrich, „kein Knecht und kein Mollet (so heisst die Grossbauernfamilie)“ kommt ins Spiel.

Die Hauptfrage wird nicht kurz und bündig, sondern umfassend, umsichtig abgeklärt, im Rahmen einer ökonomischen, volkskundlichen, zivilisationskritischen Untersuchung. Sie kommt zum Schluss, dass der Bauer mit seiner besonderen Beziehung zur Natur, die den Maximierungsgedanken nicht kennt, vom Industriestaat fast täglich vergewaltigt wird. Das Bezugssystem ist von dem russischen Agronomen (und Utopisten) Cajanov übernommen worden, der schon in den 20er Jahren forderte, dass sich die Industrie im Agrarstaat niederzulassen habe, und nicht die Agrarwirtschaft vom Rande her und immer weiter — geographisch und geistig — den Industriestaat zu füttern habe. Ein absurdes Schlussbild illustriert den skandalösen Sachverhalt sarkastisch: Kühe „weiden“ zwischen Westberliner Betonwohnblöcken.

Die „materialistische“ Konsistenz von Hans Stürms Bildern gibt dem Gedankengang jederzeit genug Körper, und die Länge des Films erlaubt ein Verweilen. Eine subtile Wiederholungstechnik in Bild und Kommentar garantiert sowohl Zusammenhang als auch Steigerung.

Was immer droht bei Bauernfilmen, Wehmut und Nostalgie nämlich, kommt nicht auf. Dazu ist die Selbstbefragung der Filmer und ihre Befragung der bäuerlichen Welt zu kritisch, zu ernst. Der Ton des Films wird in überzeugender Weise durch die gewählte Musik, Bernd Alois Zimmermanns Orchestersuite „Stille und Umkehr“, aufgenommen und mitbestimmt.