Mal vu, mal dit.

Jean-Luc Godard in Prénom: Carmen

Blinde können schreiben. Sie können auch fotografieren und filmen. Fredi M. Murer hat 1969 den Film Vision Of A Blind Man mit verbundenen Augen gedreht. Dieses Experiment hat einen aggressiven, polemischen Aspekt: Ein ehemaliger Fotograf wendet sich gegen das gestaltete Bild. Der Versuch ist aufschlussreich für die Thematik des vorliegenden Aufsatzes: Ausgewählte Schweizer Filmemacher, die sich vorher zu Fotografen ausbilden liessen, für einmal nicht anhand der Themen ihrer Filme, sondern anhand ihrer Arbeit an den Bildern vorzustellen. Fredi M. Murers Versuch warnt davor, Bilderfilme polemisch gegen Dialogfilme, Bildarbeit gegen Spracharbeit auszuspielen. Der mit gezielter Achtlosigkeit blind filmende Kameramann weist auf die Problematik der Arbeit am Bild an sich hin.

Murers Bilder illustrieren nicht, sondern sie stehen im Zentrum der Arbeit. Nimmt der Betrachter diese Position auf, verkehrt sich auch die Konvention, welche das Bild als Illustration des Wortes nimmt, ins Gegenteil. Hegemonie des Wortes oder des Bildes erscheint als Frage des Standpunktes des Betrachters. Beobachtet man die Bilder, werden die Worte illustrativ.

Ehemalige Fotografen gestalten ihre Filme nicht unbedingt fotografischer als Absolventen eines Literaturstudiums. Es gibt in der Deutschschweiz Beispiele von Fotografen, die dem Bild in ihren Filmen wenig Aufmerksamkeit schenken und die Bildarbeit den Kameramännern überlassen. Andererseits ist natürlich auffallend, wie viele ehemalige Fotografen sich unter den Filmemachern befinden. Drängt sich dieser Berufsgang bei Kamermännern geradezu auf, ist er bei Regisseuren wohl eher auf mangelnde Ausbildungsmöglichkeiten zurückzuführen. Alle hier vorgestellten Filmemacher begreifen rückblickend ihre Fotografenausbildung als Umweg, um zum Film zu kommen. Lediglich zwei Filmemacher haben nach ihrer Ausbildung während längerer Zeit ihren Lebensunterhalt mit der Fotografie verdient: Lukas Strebel erhielt als freier „Kunst-Fotograf“ mehrere Stipendien und Auszeichnungen, Bruno Moll schlug sich mit angewandter Fotografie im Auftragsverhältnis durch. Im Leben von Bernhard Giger, Georg Radanowicz und Fredi M. Murer hat die Fotografie als Erwerbszweig eher eine marginale Rolle gespielt. Friedrich Kappeler hat äusser bei der Gestaltung eines Buches über den elterlichen Gerberei-Betrieb nie Fotografie im Auftragsverhältnis betrieben. Er fotografiert jedoch im eigenen Auftrag heute noch am intensivsten unter den hier vertretenen Filmautoren. Er hat sich, wie alle anderen auch, nie ungebrochen als Berufsfotograf verstehen können.

Die Bilder der sechs Fotografen sind mit erstaunlicher Sicherheit identifizierbar. Der inszenierten Fotografie von Lukas Strebel stehen die dokumentarischen Aufnahmen aller anderen gegenüber, die sich wieder unschwer nach Sujet-Vorlieben trennen lassen. Ist eine ähnliche Zuordnung von Filmen zu ihren Autoren noch denkbar, wird die Aufgabe schon sehr schwierig, wenn man versucht, die Fotografien den Filmen zuzuschreiben. Hilfe bieten natürlich auch hier die Motive, doch wo solche Verwandtschaften fehlen, zeigt sich schnell, wie vertrackt es ist, Eigenheiten von „Standbildern“ mit dauernd davonlaufenden Filmbildern in Zusammenhang zu bringen. Die Fotogramme aus den Filmen vermögen da nachzuhelfen. Dieser Kunsttrick wird allerdings der Arbeitweise der Fotografen/Filmer nicht unbedingt gerecht. Die hier vertretenen Filmemacher verstehen ihre Arbeit kaum als Verlängerung der Fotografie. Die Attitüde wie auch die Praxis eines Fotografen, der ein einzelnes Bild gestaltet, ist eine andere, als diejenige des Regisseurs, der eine kontinuierliche Erzählung entwirft, wo das einzelne Bild zugunsten des vorwärtsstrebenden Zusammenhangs seine Einzigartigkeit und Wichtigkeit einbüsst.

Es gibt allerdings Uebergänge zwischen den beiden Medien zu beobachten. Vor allem bei stummen oder im nachhinein asynchron vertonten Filmen kommt der Fotografie zentrale Wichtigkeit zu. Bei solchen Filmen dürften denn auch am ehesten Spuren der Ausbildung zum Fotografen in einer Lehre oder Schule (Fotoklasse der Kunstgewerbeschule Zürich mit den Lehrern Walter Binder, 1957-1976, Serge Stauffer und Jörg Hamburger) auszumachen sein. Wenn Filme hier unter fotografischen Gesichtspunkten betrachtet werden, so ist die getroffene Auswahl nicht unbedingt die gleiche wie dann, wenn über Inhalte gesprochen würde. Filme, die „fotografisch“ geschimpft werden, können hier ihren Platz haben.

Friedrich Kappeler: Das eigene Revier

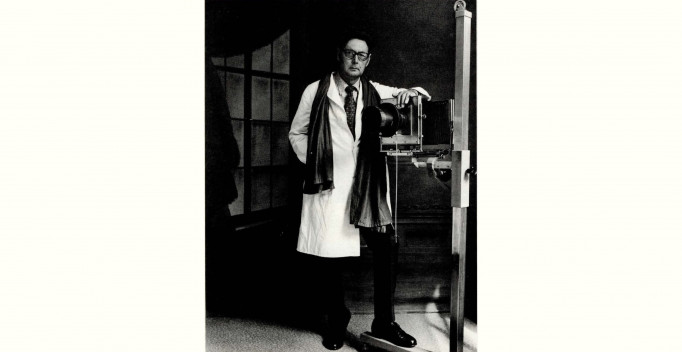

Der Uebergang zwischen den beiden Medien Fotografie und Film lässt sich besonders gut bei Friedrich Kappeler beobachten. Der Weg des Frauenfelders erscheint als kontinuierlich entwickelte Folge von der Fotografie über den ausschliesslich aus Fotografien bestehenden Film hin zum Spielfilm. Dass dieser dann einen Fotografen zur Hauptfigur hat, mutet im Licht von Kappelers Biografie wie eine Reflexion auf den eigenen Werdegang an.

Friedrich Kappeler ist Chronist und Dokumentarist seiner nächsten Umgebung. Die von Walter Binder in der Fotoklasse der Kunstgewerbeschule Zürich gestellte Aufgabe „Macht mal etwas über euer Quartier!“ wies Kappeler ein Thema zu, das auf Jahre hinaus das seinige blieb. Kappeler, der eigentlich gar nicht Fotograf, sondern Filmemacher werden wollte, verstand „Revier“ und ging Leute fotografieren, mit denen er dann und wann als Bewohner einer Provinzstadt schon zu tun hatte. Kaum jemand wollte sich auf Anhieb fotografieren lassen. In der anfänglichen Scheu der Bewohner Frauenfelds mag sich jene Auffassung und jenes Bedürfnis kundtun, dass die Fotografie das Abgebildete nicht alltäglich, sondern ideal, verschönernd zu zeigen habe. Es brauchte etwas Ueberredungskunst, um den Schuhmacher, die Zigarettenverkäuferin, die Wirtin, den Friseur, den Gerber, die Kommunarden, den Stammtisch, die Bewohner eines alten Hauses, den Dorftrottel vor die Kamera zu bringen.

Die Leute posierten so, wie sie es selber wünschten. Kappelers Technik bestimmte ihre Beziehung zum eigenen Bild auf besondere Weise. Die Arbeit mit Fachkamera, Stativ und zur Aufhellung eingesetzten Leintüchern gab den Leuten einige Minuten Zeit, in ein Verhältnis zur Situation des Fotografiertwerdens zu treten. Die Relation zwischen dem Fotografen mit dem technischen Apparat und dem Objekt — welche der sogenannte Schnappschuss zu überspielen versucht, nie aber wegzuputzen vermag — regelt in Kappelers Fotografie den Ausdruck der Personen durchaus einheitlich. Die den Leuten geschenkte Aufmerksamkeit schlägt sich bei diesen in selbstverständlich wirkendem Stolz nieder. Diese Haltung kann man als Resultat des technischen Vorgangs verstehen. Der Stolz gilt der Kamera, welche das Wissen um die Todsünde der Eitelkeit, sich fotografieren zu lassen, als emanzipierte Selbstgewissheit ausdrückt.

Wie jeder Text erlaubt auch die Fotografie stets mehrere Lesarten. Wenn hier auf die Beziehung zwischen dem Fotografen und seinem Objekt verwiesen wird, dann darum, weil der Lesart der Fotografie als (Arbeits-)Prozess der Vorrang gegeben wird gegenüber einer Lektüre, welche die Fotografie als Abbild der Realität versteht. Wenn man sich dabei mit Fotografien schwerer tut als mit Texten, geschieht das aus jenem prinzipiell realistischen Charakter der Fotografie heraus. Auch da, wo Fotografien Dinge zeigen, die nicht ohne weiteres zu erkennen sind, funktionieren sie als Abbildner. Versteht man die Fotografie solchermassen als rein referentielles System, spricht sie nicht, sondern verdoppelt bloss reale Erscheinung auf Papier. Ob man nun über ein reales Stück Mauerwerk, oder über eine Fotografie, die einen derartigen Ausschnitt wählt, reden will: Die Schwierigkeit darüber zu sprechen, offenbart bei solcher Betrachtungsweise in beiden Fällen dasselbe Sprachproblem. Fotografien sind in referentieller Lesart nicht zu beschreiben, weil Worte ihrer Sprachlichkeit nicht entweichen können. Sätze stehen in einer Grammatik, Erscheinungen der Wirklichkeit nicht. Der Schuhmacher um die Ecke hat mit der Buchstabenfolge Schuhmacher so wenig zu tun wie mit dem Kontaktbogen, der Kopien seiner selbst zu liefern vortäuscht. Das Bild kommt ihm aber scheinbar näher als die Sprache, es gilt gewissermassen als wirklicher als die Wirklichkeit selbst. Der Sprache als symbolisches System ist rein referentielle Beschreibung prinzipiell nicht möglich, die Fotografie gibt dies als ihr Charakteristikum generell gerade aus. So kommt es, dass man strenggenommen immer etwas anderes sagen muss, als man sieht. Dasselbe gilt auch für den Prozess des Fotografierens: Bilder zeigen immer etwas anderes, als man sieht — jede Fotografie ist auch als Teil einer Grammatik zu lesen, die das Sehen des Fotografen regelt.

Das Licht interessiert mich. Ein Moment bleibt fixiert. Ein magischer Vorgang. Nachher ist es verändert, aber immer noch ähnlich.

Kappelers Fotografie steckt man nicht schnell weg. Es ist eine Fotografie, die Wert legt auf das Detail auch bei der Vergrösserung. Sie will technisch perfekt sein, sie lebt vom „Glanz auf den Sachen“, vom Licht, vom aufgewirbelten Staub, von ausgemergelten Steinstufen, von Ritzen, von Mauern im Hintergrund. Sie vermeidet formalistische, grafische Gestaltung und beschwört durch ihre Detailgenauigkeit den Augenblick als gültigen, dauerhaften Eindruck.

Die Frauenfelder, die sich da auf den Bildern so würdevoll gegenüberstanden, verdankten Kappeler beim Ueberbringen der Fotografien den Respekt und die Aufmerksamkeit mit Geschichten. Kappeler erfährt, was vor und neben den stolzen Bildern stattgefunden hat. Die Fotografien fungieren als Katalysatoren, die bald einmal von Geschichten umrankt sind. Das Bedürfnis nach Erzählung spricht von der Beschränktheit der Fotografie, die zwar freudige Behauptung und glücklicher Moment sein kann, als solcher aber stets auch Unbeständigkeit und Unvollkommenheit in Erinnerung ruft. Der Schuhmacher ist nicht nur Schuhmacher, er hat sein Auskommen teilweise durch Fabrikarbeit zu sichern. Das alte Haus, in dem äusser einem alten Schweizer Paar lauter Ausländer untergebracht sind, wird im Frauenfelder Volksmund kurzerhand „Wenteleburg“ (Wanzenburg) genannt. Kappeler erfährt Lebensgeschichten, Erzählungen aus der Provinz, die zu den Bildern in einem grundsätzlich schiefen Verhältnis stehen. Bilder sagen etwas anderes, als man hört.

Kappeler beginnt Filme zu machen, das, was er seit dem fünfzehnten Altersjahr wollte. Er verfilmt seine Fotografien. Beim ersten Film ist das durch aus wörtlich zu nehmen, bei den folgenden greift er auf das Personal zurück, das er durch seine fotografischen Arbeiten kennengelernt hat.

Hundeleben ist ein ausschliesslich aus abgefilmten Fotografien bestehender Trickfilm. In einer Fotoserie hatte Kappeler sprichwörtliche Redewendungen — die Kinderstube im Schnellzug absolvieren, ein Mädchen aufgabeln, ins Gras beissen — streng referentiell illustriert. Die Fotografien, welche die Sprache in naiver Lesart beim Wort nehmen und visualisieren, wirken grotesk, inszeniert, surreal. Die fotografische Illustration verhält sich in diesem Fall genauso verschroben zur Realität wie die Metapher und das Sprichwort selbst. Die bildliche Realisation von Sprache reproduziert den Witz, der in der Sprache angelegt ist. Würde es das Sprichwort nicht geben, würde man nur einen Haushaltsgegenstand und eine Frau sehen.

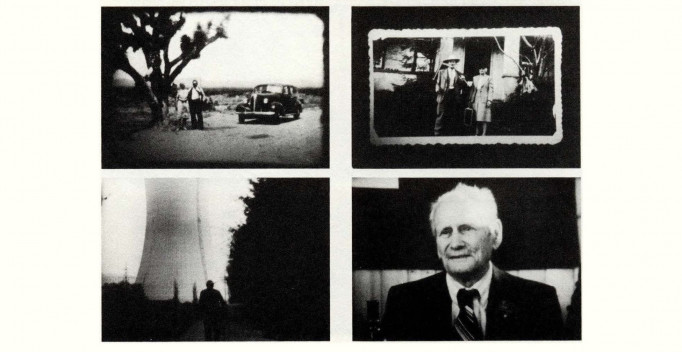

Fotografien werden von Kappeler immer mehr als Vorbereitungen für Filme verstanden, wobei der Zusammenhang thematischer Art ist. Fotoarbeiten sind Recherchen. Die Bilder Kappelers haken nicht im Sinn der Illustration einer späteren Découpage Einstellungen des Films fest. Kappeler geht mit der Aufzieh-Bolex gleich um, wie mit einer Fotokamera. Er schaut was passiert, drückt ab und schwenkt nach. Selbstverständlich zeigen Fotogramme derart entstandener Aufnahmen Bilder, die denjenigen der Fotoserien ähnlich sind. Kappeler hat auch weiterhin Fotografien in die Filme eingebracht. Um die Vorgeschichte des Dorftrottels Emil Eberle im gleichnamigen Film erzählen zu können, verwendete er Fotografien, welche zum Teil bereits anlässlich der Arbeit Mein Quartier entstanden waren. Auch von Heinrich Hotz, den Kappeler in seinem zweiten Dokumentarfilm Müde kehrt ein Wanderer zurück porträtiert hat, finden sich bereits Bilder in jener fotografischen Arbeit. Ueber diesen älteren Mitbewohner des eigenen Hauses hat Kappeler vor dem Film auch eine ausführliche Fotodokumentation zusammengestellt.

In Stolz, Kappelers erstem und bislang einzigem Spielfilm, kommen auch Fotografien vor. Es sind Aufnahmen aus einer Zeit, als noch Fahrräder und Fussgänger die Strassen bevölkerten. Sie stammen vom Steckborner Fotografen Hans Baumgartner. Seine Bilder vergegenwärtigen Vergangenheit und es umgibt sie eine „Aura“ des Unwiederbringlichen. Diese Bilder werden im Spielfilm dem Grossvater des jungen Fotografen zugeschrieben, der sich dagegen sträubt, ins väterliche Geschäft einzusteigen. Das ist zum einen eine Auseinandersetzung Kappelers mit der eigenen Biografie, zum andern eine Diskussion darüber, welche Fotografie heute noch Sinn machen kann. Der aus dem Ausland ins Heimatdorf zurückkehrende Fotograf — wohl eine Figur mit autobiographischen Zügen, Kappeler mag sich in einer ähnlichen Situation befunden haben, als er von der Münchner Hochschule für Fernsehen und Film nach Frauenfeld zurückkehrte — wird durch die Landschaftsfotografien des Grossvaters an die Kindheit erinnert. Er wundert sich, dass sein Vater, der das Geschäft übernommen hat, selber im heutigen Zeitpunkt noch Landschaftsfotografie betreibt. Der Junge bewundert den Anachronismus — der Vater hofft gewissermassen auf die Wertsteigerung dieser Fotografien durch das Fortschreiten der Zeit. Der Sohn schüttelt den Kopf über das Engagement seines Vaters und das Paradox, dass eine Fotografie, welche die Zeit beschwörend festzuhalten versucht, gerade dadurch an Ruhm gewinnt, dass die Zeit weiterschreitet: Die Fotografie eines alten Hauses wird durch dessen Abbruch wertvoller. Der Sohn entzieht sich dem Engagement in der Provinz und reist wieder ab. Stolz ist ein mit atmosphärischer Lichtführung sehr eindrücklich fotografierter Film.

Die Atelierszenen in Stolz sind bei jenem Frauenfelder Fotografen gedreht worden, den Kappeler schon in Mein Quartier porträtiert hatte. Auch Stolz wird wohl noch weitere Kreise ziehen: Kappeler gedenkt über den von Hans Baumgartner fotografierten Maler A. D. Dietrich einen Film zu machen, der das meditative, das sich selber bescheidende und beschränkende von Dietrichs Bildern aufnehmen und nach heutigen Möglichkeiten der Bildarbeit fragen soll. Muss man heute seine Bilder in Amerika suchen gehen — um sie dann doch nur in der Schweiz verkaufen zu können —, oder findet man sie noch wie A. D. Dietrich, der bloss vorne zum Fenster hinaus, im Zimmer herum und hinten durch den Garten auf den See geschaut hat, vor der eigenen Nase?

Was sieht man, wenn man lang irgendwo hinschaut? Man wandert und schaut zurück: Da bin ich durchgegangen, und drückt ab.

Kappeler fotografiert heute Spaziergänge. Ein „Zittern“ da, eine Stimmung dort, nichts Dramatisches (äusser den Wolken), Kleinkunst, Fetische, eine Katze, die stundenlang ihrem eigenen Schatten zuschaut und mit dem Ohr zuckt, 1. August-Raketen, die wegen schlechten Wetters im Cheminée losgelassen werden, eine Frau, deren dunkles Haar ununterscheidbar in die Umgebung übergeht, einen Sprung aus dem Wasser, Wolken über einer Landstrasse, wobei ein Rückspiegel Licht von hinten empfängt. Kappeler fotografiert ausschliesslich schwarz-weiss, Farbe ist ihm zu „realistisch“, er hebt die Umsetzung. Auch da, wo bei ihm die Fotografie zur Notiz wird, ist sie sorgfältig gemacht. Von Polas hält der Frauenfelder nichts, „jede Pola ist gut“, und das ist zu wenig. Keine einzige dieser schnell entstehenden Aufnahmen würde ihn reizen, sie zu vergrössern.

Kappeler hat sich wie kein anderer immer wieder Rechenschaft über seine Arbeit ablegen müssen. Er hat seine Arbeit in der Provinz nie als Emanzipationsbestrebungen verklärt und verkauft. Fotografie ist ihm in ganz anderem Sinn ein ethisches Problem. „Irgendwann wurde es schwierig“, meint Kappeler, und er beginnt von jenem Zweifeln zu reden, das einem Fotografen die Sujets ausredet, wie einem Schreiber die Wörter. Naiv begonnen, im geschützten Rahmen der Schule, als ungemein talentierter „glücklicher Dilettant“, der ohne viel zu fragen neugierig und interessiert drauflos arbeitete, sah sich Kappeler als frei arbeitender Fotograf und Filmer plötzlich an dem Punkt, wo alle Bilder in den Verdacht gerieten, falsch zu sein. Während er das Medium, seine Arbeit und seine Biographie in Stolz reflektierte, machten Jugendliche in Zürich auf Aktionismus und setzten der gepflegten 68er Rede wild assoziative Texte gegenüber. Kappeler war tief verunsichert, sein resignativer Film wollte schlecht zum Aufbruch auf den Strassen passen.

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Buches arbeitet Kappeler an einem Porträt der Urner Fotografendynastie Aschwanden. Wieder und immer noch ist Kappeler also bei seinem Thema. Aufgezeigt werden soll die Entwicklung eines Metiers, die parallel mit wirtschaftlichem und technischem Wandel sich verändernde Bildgestaltung zwischen 1898 und heute. Damals entschloss sich Michael Aschwanden Fotograf zu werden — die Alternative wäre Konditor gewesen — und verbrachte die Sommermonate an der Axenstrasse, um Durchreisende in Droschken und Automobilen zu fotografieren. Heute führt die dritte Generation der Aschwanden in Altdorf ein Fotogeschäft und lebt — wie es die Verbreitung der Fotografie nun mal mit sich gebracht hat — vor allem vom Produkteverkauf an Amateure.

Georg Radanowicz: Das Konzept

Was heisst das, sich umzubringen? Wie siehst du die Welt, wenn die weisst, du siehst sie zum letzten Mal?

Alfred R von Georg Radanowicz ist auch ein Blick zurück. Da hat einer lang irgendwo hingeschaut, auf sein Leben geblickt und abgedrückt. (Ueber den Zusammenhang zwischen dem Druck auf den Auslöser und demjenigen auf den Abzug haben Fotografen nachgedacht, die ihr Instrument in irgendeinem Sinn als Waffe verstanden haben.)

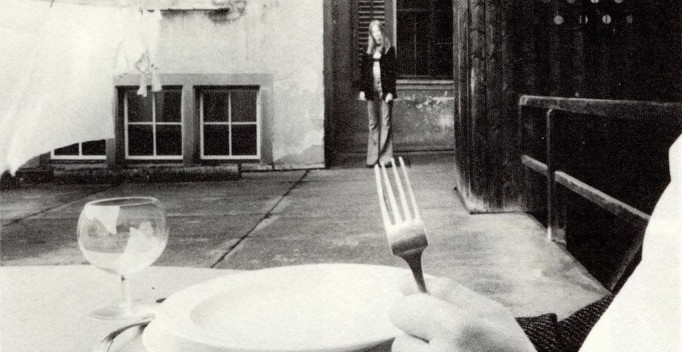

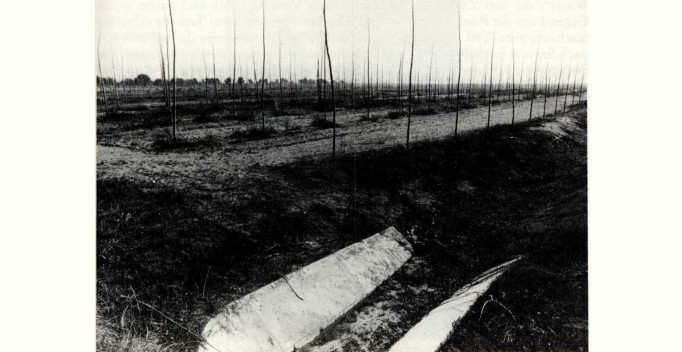

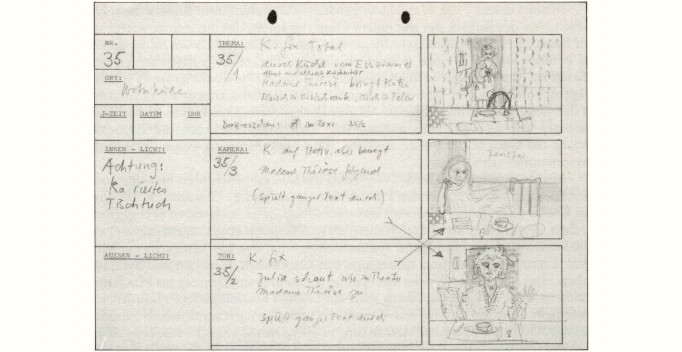

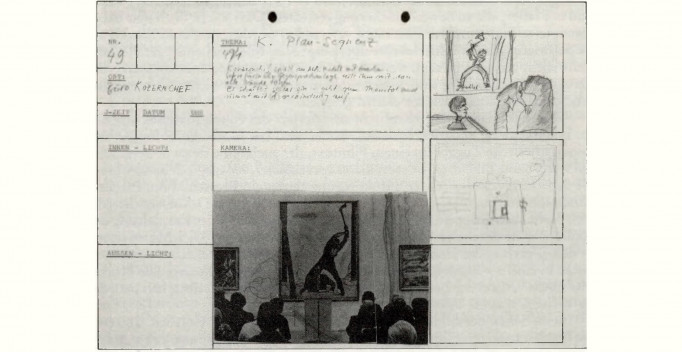

Alfred R ist entstanden als Reaktion auf den Selbstmord eines Freundes. Der Film wurde finanziert aufgrund eines Drehbuchs, mit dem heute kaum mehr Geld aufzutreiben wäre. Es beschreibt mit Fotografien „eine Reise im Winter, die von Zürich über Mailand nach Venedig führt und weiter in die Gegend um die Pomündung herum.“ Die Serie besteht zum Teil aus selbst gemachten, zum Teil aus gefundenen Fotografien, aus Bildern, die dokumentarisch Szenen festhalten, die im Film kaum nachinszeniert werden könnten. Die Fotografien schildern eine Reise in zunehmende Einsamkeit und Tod und benützen die norditalienische Landschaft als Stimmungsträger, als Visualisierung jener zu Ende gehenden Biografie, welche der Off-Text erzählen sollte.

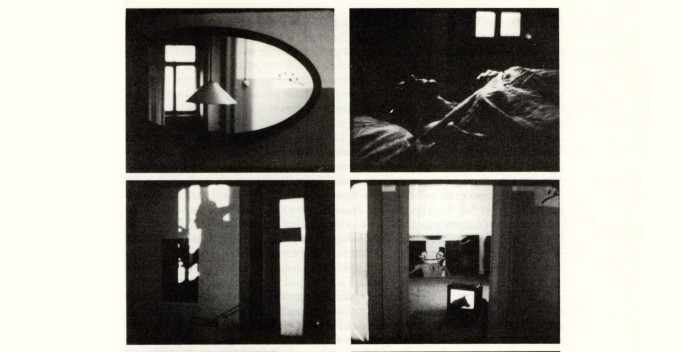

Irgendwann wurde klar, dass die oben gestellte Frage nach dem letzten Morgen nicht auf solch vage Weise zu beantworten war. Die Welt, die einer in seinen letzten Stunden sieht, wird nicht durch Landschaften evozierbar sein. Die Idee einer derartigen atmosphärischen Darstellung wurde aufgegeben zugunsten einer konkreten Sicht, die stärker noch als Landschaftsbilder einer stimmigen Antwort auf den Tod des Alfred R. entweichen konnte. Erzählt werden sollte detailgenau der letzte Morgen, mit einer Bildarbeit, welche dem Geschehen nicht psychologisierend nahe zu kommen hatte, sondern die in einem Akt der Verstückelung die Bezugslosigkeit des Alfred R. zu seiner räumlichen Umgebung aufnehmen sollte.

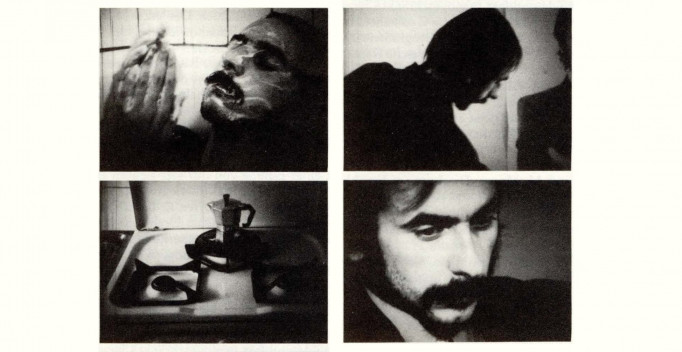

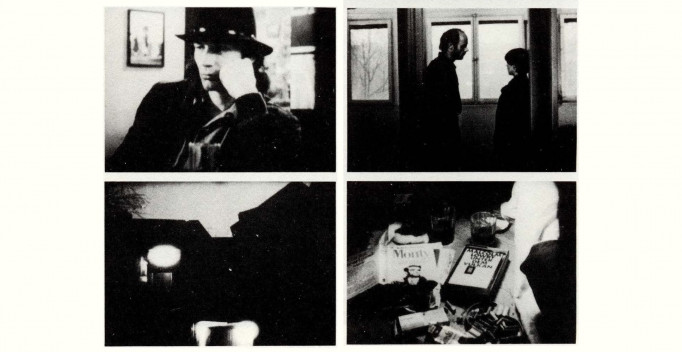

Alfred R. zeigt den letzten Morgen des Selbstmörders in Realzeit, elliptisch unterbrochen und verkürzt durch Zeitsprünge, welche durch in den Film eingebrachte Fotos angezeigt werden. Diese Bilder sind Ueberbleibsel aus dem Drehbuch. Sie sollen durch ihre nachbarliche Stellung zu den Filmszenen aufgeladen werden in jenem stimmungsmässigen Sinn, der aus einer Flusslandschaft einen Todesboten macht. Ueber die Fotos wird der Kommentar gesprochen, ein Text, der mit seinen bestimmten, deutenden Hinweisen für die Gründe des Todes von Alfred R. hinter die mehr Offenheit belassende filmische Arbeit zurückfällt. Die Erklärungen, die Alfred R. zu einem Opfer seines Leistungs- und Erfolgsdenkens machen, scheinen der trockenen, sachlichen Filmerzählung zu misstrauen.

Bei der Filmarbeit wurde die Unabhängigkeit von Ton und Bild erprobt. Dies geschah aus ganz praktischen, technischen Gründen: Weil die Kamera im Zimmer drin zu laut war, wurde es nötig, den Ton getrennt aufzunehmen. Das Verhältnis von Bild und Ton wurde beliebig herstell- und manipulierbar, Bild und Ton hatten bei der Aufnahme aufeinander keine Rücksicht zu nehmen, bewiesen damit ihre Unabhängigkeit von den Ereignissen und stellten sich als freihandbare Mittel zur Aufzeichnung vor. Die Kamera führt in AIfred R. ein Eigenleben. Ihr Interesse gilt nicht einfach der Hauptfigur, indem sie dieser mehr oder weniger raffiniert und gekonnt auf den Fersen bleibt. Es kommt vor, dass ihr die vor sich hinköchelnde Espressomaschine auf dem Herd wichtiger ist als der Mann, der auf den Kaffee wartend das Bild mit unruhigem Hin- und Hergehen immer wieder abdeckt.

Alfred R. fragt kurz vor dem Tod, wie der Film mit den Dingen umzugehen hat, die ihm wichtig sind. Der Film stellt fest, dass das Gesicht des Schauspielers nicht zwingend mehr erzählt als der karge Raum, in dem er sich bewegt, als das Bett, als das Bild an der Wand, als die Fspressomaschine. Die Gleichwertigkeit, die der Film da herstellt, erinnert an die spröde Sachlichkeit und Dinglichkeit des Nouveau roman. Das Zusammengehen der Elemente erzeugt weniger Stimmigkeit, als den Eindruck von beziehungsloser Vereinzelung. Dies wiedergibt nun doch in gewisser Weise das Drehbuch. Der letzte Morgen des Alfred R. entspricht in dem Sinn der von Georg Radanowicz und Urs Lüthy gemachten und fotografisch dargestellten Reise, als beide — Morgen und Reise — nurmehr kaum ahnbarer roter Faden sind, der einer Reihe von autonomen, disparaten Bildern einen Rahmen absteckt. Den Prozess der Entstehung des Filmes gibt also das Drehbuch wieder, nicht aber den Inhalt des Filmes selbst.

Wir kannten die Aufteilung in Regisseur, Kameramann, Tonoperateur nicht. Für uns hiess Filmen einfach: Die Kamera vor dem Auge haben.

Alfred R. wurde mit einer Equipe von nur vier Leuten gedreht. Man kam am Morgen zusammen, trank Kaffee und überlegte, was heute gemacht werden konnte. Man arbeitete langsam. Vor Alfred R. hatte Radanowicz zwei Filme gedreht, zu denen zwar kein fotografisches Drehbuch vorliegt, die aber durch die spezielle Art ihrer Fotografie einige Bemerkungen erlauben. Mottensack ist ein in Italien gedrehter Klamauk mit Radanowicz als Pfarrer und Klaus Zaugg als Bräutigam. Beide standen auch hinter der Kamera, drehten abwechslungsweise: Der Wechsel des Kameramanns ist nicht zu bemerken. Im Vordergrund stand nicht die ausgewogene Gestaltung des Bildes, sondern die dynamische Führung der Handkamera. Auch in Pic-nic, einem Porträt des Malers Friedrich Kuhn als fressgieriges Monster, machte die Kamera das Happening, das vor ihr stattfand, mit. Die wilde und fast uneingeschränkte Beweglichkeit der Handkamera prägt die beiden Filme mehr, als das Geschehen, das vor der Linse stattfindet. Die Kamera leistet hier etwas, was Fotografien vielleicht durch Unschärfe, Verwischung eines schnellen Motivs oder rasche Kamerabewegung andeuten können. Die Handkamera erweitert das fotografische Bild um mehr, als es der Film, der Bewegung vor der Kamera in einer fixen Einstellung festhält, tut. Andererseits vermittelt sie nicht nur— ähnlich dem Schnappschuss in der Fotografie — den Eindruck der Einmaligkeit einer Aktion, sondern sie stellt mit ihrer Bewegung tatsächlich ein Unikat her.

Fredi M. Murer: Die Lust am Erzählen

Auch Fredi M. Murer filmte in seinen früheren Filmen wie ein Action Painter malt. Pic-nic von Radanowicz entstand auf gleiche Weise. Der Unterschied zu Murers Filmen macht klar, dass die Art der Handhabung der Kamera den Eindruck, den man von den Bildern bekommt, nicht endgültig zu bestimmen vermag. Murers Künstlerfilme rütteln auch immer ein wenig am Bild vom hohen Künstler. Sie tun dies, indem sie mit einer Kameraarbeit, die als solche immer präsent bleibt, den Künstler an der Arbeit zeigen. Der Künstler duelliert sich mit dem Filmemacher, wogegen sich bei einem Happening die beiden in die Arme fallen. Alex Sadkowsky präsentiert sich in Sad-is-fiction vor der Kamera, Murer dahinter. Bei Bernhard Luginbühl handelt es sich eher um einen Dialog, denn um ein Duell. Murer verfolgt den Alltag des Emmentalers, indem er ihn bei der Arbeit, beim Essen, bei gewöhnlichsten Verrichtungen zeigt. Radanowicz hat mit dem porträtierten Künstler eine Eskapade, eine fiktive Szenerie entworfen, Murer bleibt strenger Dokumentarist gerade dadurch, dass er die Kamera ins Spiel bringt: „Die Wahrheit ist nicht das, was ich filme, sondern die Tatsache, dass gefilmt wird.“ Diese Ausgangslage eröffnet Murer jedwelche Freiheit mit dem Material umzugehen, von der Strukturierung eines Porträts als Duell im Grossen, bis zum Erteilen von gegenüber vorheriger Absprache entgegengesetzten Anweisungen an „Schauspieler“ während des Drehens im Kleinen. Da entsteht im Bild jene Spannung und Spontaneität, welche die Handkamera alleine noch nicht erzeugt. Diese erscheint hier nicht als Subjekt in der Kamerasprache, sondern als eines unter manchen Attributen.

Die grosse Bewegtheit des Kamerafilms weist auf die Problematik hin, die sich ergibt, wenn Beziehungen zwischen Fotografie und Film ins Gespräch kommen sollen. Die Fotografie entspricht im Film dem Stehkader, dem fixen, starren Bild. Das Fotogramm, das die Projektion des laufenden Bildes anhält und Bilder aus dem Ablauf, dem filmischen Text zieht, und sie als Illustrationen verfügbar macht, vergeht sich in gewisser Weise am Wesen der Kinematografie. Andererseits erweist sich die Projektion auch wieder nur als technische Bedingung des Films. Denn das Fotogramm zeigt als einzelnes Bild etwas, das, auch wenn es bei der Projektion verschwindet, für den Film konstitutiv ist. Das Fotogramm hat die Qualität eines Zitats: Hinter dem Fotogramm scheint der Film, hinter dem Film scheint die Fotografie durch. Von der Kameraführung aber erzählt das Fotogramm nichts. Von ihr zitiert es nur das einzelne Bild und berichtet vom Dekor, von Gesichtern, von Sujets und Kadragen. Gegenüber den oft unpräzis aufgenommenen Standbildern, die oft aus Blickwinkeln entstehen, die die Filmkamera nie einnimmt, oder die bei speziell für den Standfotografen gestellten Szenen gemacht werden, hat das Fotogramm den Vorteil der Authentizität. Man meint auch zu glauben, dass die manchmal sich ergebende leichte Unschärfe des ab Leinwand fotografierten Bildes auf die Bewegung des Filmes hinweist. Der Hinweis bleibt aber allgemein: Ueber die Führung der (Hand-)Kamera verrät es nichts. Die durch die Projektion reproduzierte Bewegung der Filmkamera ist ein erzählerischer Moment, sie verbindet in einem Schwenk ein Vor- und ein Nachher zu einem Satz. Das Fotogramm als Zitat dagegen sistiert die Erzählung.

Die Fotografie eines Apfelbaums generiert sowenig eine Erzählung wie dieser selbst. Alles, was gesagt wird, ist entweder sprachliche Verdoppelung: Der apfeltragende Baum trägt Aepfel, oder aber hinzugebrachte, zweite Botschaft, die einem sprachlichen, erzählerischen Code folgt, der mit der von der Fotografie registrierten Wirklichkeit nichts mehr zu tun hat: Von diesem Baum pflückte im Herbst des Jahres Null... Oder: Auf der Rückseite des Baumes befindet sich ein auf der Fotografie nicht sichtbarer aufgepfropfter Birnenzweig.

Fredi M. Murer hat das einzelne Bild nie gepflegt, er hat im Gegenteil schöne Bilder oft zerstört. Dabei gewinnen die Bilder Geschichte. Was Murer zum Film geführt hat, war nicht die Fotografie, sondern die Lust am Erzählen. Früh schon zeichnete Murer, allerdings keine „Kunst“, sondern Cartoons, erzählende, literarische Blätter. Murer schwebten Bücher, Abläufe vor, und als das Aufsatzthema Eine abenteuerliche Reise hiess, entwarf er ein Szenario, das jede von einem Schüler zu erwartende Schilderung an Komplexität übertrifft. Fünf Schüler hatten einander einzeln irgendwo auf der Welt zu treffen. Dabei tauschten sie Erinnerungen an Altdorf aus, wo sie früher miteinander bekannt waren. Die abenteuerliche Reise, die in die Zukunft projizierte Vergangenheitsgeschichte schildert, die eigentlich die Gegenwart der Schüler ist, weist auf die Lust am Abenteuer der Dramatisierung der Gegenwart hin. Dass Murer seine Aufsätze als starker Legastheniker immer als blutige Schlachtfelder zurückbekam, konnte seine Fabulierlust nicht eindämmen: Er hatte ein anderes Medium zu finden.

1960 fand in Zürich eine internationale Filmausstellung statt. In kurzer Zeit sah ich alle wichtigen Werke der Filmgeschichte, einige davon vier, fünf Mal hintereinander. Für mich war Film die Offenbarung. Ich entdeckte in ihm eine Sprache, die mir zuvor von keinem Grammatiklehrer zerstört wurde, und vielleicht habe ich im Film auch das gefunden, was ich mir erhoffte, wenn ich als Kind um die „Nas“ herum wollte. (Bergrücken am Vierwaldstättersee)

Murers Abschlussarbeit als Fotograf an der Kunstgewerbeschule Zürich ist nicht einfach eine Illustration des Alphabets. Okulo wird durch die den Fotografien beigegebenen Legenden und die vorangestellte Biografie der eigentümlichen Marionette zur Erzählung. Okulo geht auf den Spuren einer Träne entlang dem Alphabet durch die Welt. Stationen sind die einzelnen Buchstaben, als Form (O, so rund wie ein Rohr); als Anfangsbuchstaben eines oder mehrerer Worte, deren visualisierte Denotate die Worte in oft eigentümlichen Zusammenhang bringen. P wird bebildert durch Palette, Pinsel und Pfau. U erscheint als Uhr im Wald, durch die Legende als Traum vom Architektu(h)rwald erläutert. Die Arbeit ist nicht nur literarisch, weil sie den Lettern folgt, sondern weil sie Worte ins Bild setzt, die einen Text ergeben können, der demjenigen in der Legende gegenübersteht. Das Vorgehen ist äusserlich dem filmischen nicht unähnlich: In Originaldekors werden Szenen inszeniert.

Murers Beitrag zum Bildband jagend 13 bis 20 (Schweizerjugend-Verlag, Solothurn 1965) erscheint wie vorweggenommener Film. Der Band, der nicht einfach möglichst viele Jugendliche mit einem Bild aufzählt, stellt acht Buben und Mädchen in ihrem familiären, beruflichen und freizeitlichen Zusammenhang vor. Die Arbeit erinnert nicht nur durch ihre einzelnen, dynamisch bewegten Bilder an Film, sondern auch durch die Mise en page, welche das einzelne Bild in Reihe und Kontext stellt. Das mythische Gewicht, das vom Einzelbild ausgehen mag, wird so etwas gemildert. Der Bergbauernbub und die Arzttochter kriegen verschiedene Gesichter, sie werden in eine Geschichte eingebettet. Murers Fotografie typisiert die Leute nicht durch kitschig traditionelle Bild-Lyrik. Wenn er einmal einen ungewöhnlichen Kamerastandpunkt wählt — die unmögliche Perspektive und die Decadrage sind wesentliche Mittel der fotografischen Demagogie — weist er auch gleich schon wieder auf diesen hin. Er sitzt auf einem Baum und fotografiert senkrecht von oben zwei auf einer Bank sitzende Mädchen. Das eine guckt nach oben und lacht . . . über den Trick des Fotografen.

Murers erster Film Marcel war genauestens vorbereitete Bilderarbeit. Die Geschichte des Buben, der mit einem Flugzeug spielt, das ihn immer weiter aus der Stadt zieht und dann davonfliegt, war nur äusserer Anlass um Bilder filmen zu können, und sich einen Ablauf zu denken. Dieser ist grafisch konzipiert: Marcel ist eine Geschichte aus Grauwerten. Durch eine dunkelgraue Wiese bewegt sich der Bub über den schwarzen Streifen des Bahndamms zum Horizont in den hellgrauen Himmel hinein. Murer fiel bei dieser Geschichte etwas Unerwartetes zu: Er entdeckte anhand der Zuschauerreaktionen die Emotion, welche das Gesicht des Buben auslöste. Ab diesem Moment waren seine Filme personenorientiert.

Murer entwirft mit Bild, Ton, Text, ins Bild eingebrachten Schriften und Zeichnungen in den folgenden Filmen eine eigenständige Grammatik. Sie blieb zur Enttäuschung des Autors oft unverständlich: „Für mich waren es engagierte Sachen, es war mehr als einfach filmen, ich wollte damit etwas sagen, gegen etwas sein, wenn auch verbrämt und symbolistisch.“ Er, der aus Innerschweiz kam, „mit Terror in Schule und Kollegium, mit Gehorchen, Glauben und Strafaufgaben, drei Mal in der Woche zur Kirche gehen und am Samstag ins Hochamt, meistens ohne Frühstück, damit man am Schluss kommunizieren konnte, um dann halb ohnmächtig und mit Weihrauch verladen nach zweieinhalb Stunden aus der Kirche zu kommen“ setzte um: Ein Typ mit Gasmaske steckt in einem Gebüsch im Wald. Ein Poet kommt vorbei und reisst dem Soldaten die Gasmaske weg. Dieser erstickt an der frischen Luft. In einer anderen Szene von Pazifik sind es Pfaffen, die an Beweihräucherung ersticken. Dass solche doch sehr lesbar konzipierte Bilder in ihrer Zeit nicht verstanden wurden, mag ein Hinweis auf die Schwierigkeit der Bilderlektüre überhaupt sein. Bilder scheinen gerade dann nicht leicht zu lesen zu sein, wenn sie erzählen, während sie dort konsumierbar werden, wo sie prächtig sind. Gelesen hat man dann zwar nichts, aber man hat den Sonnenuntergang wieder einmal gesehen.

Murers Bildarbeit ist literarisch, sie referiert das eigene Material, arbeitet ab, kommentiert, zerstört, baut auf. Bilder sind bei Murer Erzählträger und keine ästhetische Zugabe zu einem Filmtext, der auch ohne sie zu bewerkstelligen wäre. Seine Bildarbeit ist stets klarer sprachlicher, nie magisch beschwörender Art. In Grauzone hat er auf Anregung durch ein Pressebild hin Hodlers Baumfaller eingebracht. Das Bild im Bild ist nicht beliebiges Dekor, sondern die Axt droht dem Konzernchef den Kopf abzuschlagen. Bei der Erarbeitung des Bildkonzeptes des diesen Herbst entstehenden Spielfilms will sich Murer streng an den Wortlaut des Drehbuchs halten. Wenn da steht: „Der Kopf des Buben steckt in einem weissen Kragen, der oberste Knopf ist geschlossen. Die Mutter tritt hinzu.“, dann ergeben sich eigentlich Einstellungen von selbst, hält man das für wichtig, was im Text gesagt wird.

Beim Sehen der Bilder werden einem diese Sätze nicht einfallen. Sowenig wie bei den früheren Filmen die literarischen Ideen im Bild immer zu verstehen waren. Das ist allerdings auch keine Bedingung für die Lektüre von Murers Filmen, lösen sich die Szenen doch meist optisch von der Vorlage ab und entwickeln jene Eigendynamik, deren Strenge handkehrum die Anwesenheit einer genauen Idee — wenn auch nicht inhaltlich diese selber — verrät.

Murer zitiert in Passagen, dem Porträt des Malers H. R. Giger den Satz: „In Bildern ist immer mehr, als man weiss.“ Der Satz würde auf Murers souveränen Umgang mit Bildern und Texten ein eigenartiges Licht werfen, wenn er nicht von B. Hauptung unterzeichnet wäre. So aber demystifiziert Murer auf feine Weise jene mystische Auffassung vom Bild, das für sich selber spricht. Bilder sagen wohl nie mehr, als man darüber sagen kann. Auch das Stottern, Stammeln und Schweigen ist beredt.

Lukas Strebel: Inszenierung von Zeichen

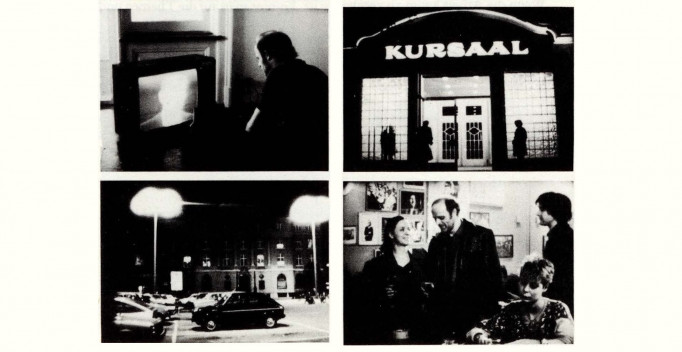

„Ich möchte selber auch gerne mehr darüber wissen“, erklärt Lukas Strebel zu seiner Fotografie und gibt damit die Wortkargheit seiner Bilder zu erkennen. Strebels Formenspiele sperren sich in der Tat gegen Sätze, die über die Kenntnisnahme von immer wiederkehrenden Requisiten — Hörner, ein Tisch, Räume, Fernseher, Körper — hinausgehen möchten. Strebels Spielereien scheinen sich einfach auf sich selbst zu beziehen, und die Inszenierung gilt mehr der perfekten Formalisierung und Entkörperlichung von Objekten, denn der Vermittlung einer erzählenden Botschaft.

Strebel setzt bei seinen Inszenierungen die Zeichen äusserst karg ein. Sieht man sich die drei Bilder an, mit denen der Fotograf 1974 den erstmals von der Schweizerischen Bankgesellschaft ausgeschriebenen Grossen Fotopreis der Schweiz gewonnen hat, bemerkt man mit welch knapper Formel Strebel der verlangten Thematik Genüge tut. Alltag nimmt eines der von Strebel meistverwendeten Motive auf: Den Fernsehapparat. Auf vier übereinander getürmten Schirmen liest der Tagesschausprecher Nachrichten. Volk und Armee zeigt eine Mutter mit Kindern am Fenster, an der Wand hängt ein Bild des Generals. Die dritte Fotografie illustriert ohne eingebrachte Fremdbilder Jugend und Gesellschaft, indem sie einen Jugendlichen durch eine vorher stets verschlossene Tür in den Raum eintreten lässt, in dem ein mit dem Rücken zur Kamera sitzender Herr die „Gesellschaft“ anzeigt. Alle drei Bilder sind mit gleichem Bildwinkel im gleichen Raum aufgenommen. Zum ersten und zum dritten Bild lässt sich keine Erzählung machen, die zwingend zum Titel führen würde, die Bilder blieben ohne Titel weitgehend unverständlich. Volk und Armee dagegen ist anekdotisch, erzählt von einer Familie, die vom Vater Abschied nimmt. Strebel entweicht der programmatischen Aufgabe geschickt, indem er sie formalisiert und verallgemeinert. Schweizerisch sind in seiner Antwort nur die Bilder des Generals und des Tagesschausprechers. Seine eigenen Fotografien entziehen sich solcher Bestimmung.

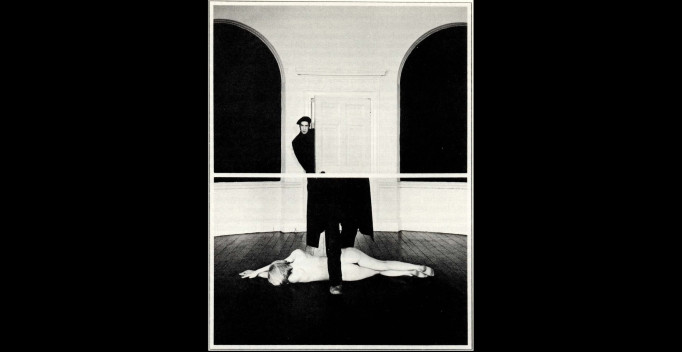

Lukas Strebel steht mit seinen kühlen Inszenierungen sehr einzigartig unter den hier vertretenen Fotografen da. Er sucht seine Welt nicht in realer Landschaft oder bei deren Bewohnern, sondern inszeniert eine eigene, ohne sozialen Kontext, und bringt unpassende Objekte in einem Bild ähnlicher Formen halber zusammen. Anziehung durch die Form und Abstossung durch die sich fremd bleibenden Objekte gehen dabei ein ruhiges Gleichgewicht ein. Die Frucht im Vordergrund des Kuppelbaus mit Bogenfenstern ergibt wie das andere Mal die Form einer Frau im Vordergrund ein harmonisches Formenspiel ab, auch wenn die Verfremdung durch die irreal zueinander in Beziehung gebrachten Objekte stets präsent bleibt.

Strebel ist während zwei, drei Jahren mit einem Tisch im Auto durch halb Europa gefahren. Eines der ersten Bilder zeigt Strebel als Hexe, die über den im Meer stehenden Tisch fliegt. Als Zauberer taucht der Fotograf nochmals auf bei der Enthüllung eines mit Leintüchern bedeckten grossen Landwirtschaftswagens — der Tisch selber erscheint in allen möglichen Kontexten. Das Möbel steht auf einer gepflasterten Strasse, es wird über einen Hang runtergebuckelt, es dient bei einem Akt als Liegefläche. Mit dem Tisch klopfte Strebel auch bei Salvador Dali an. Der Besuch ist symptomatisch, sagt aus, in welchem Kontext diese Tisch-Aufnahmen gesehen werden können.

Strebels eigenwillige Indifferenz gegenüber dem sozialen Umfeld und den Sujets, die sich der Fotografie traditionellerweise darbieten, bezeugen seine Bilder, die er von einer Ägyptenreise nachhause gebracht hat. Es sind Bilder, die an fast jedem Ort der Welt hätten entstehen können. Geschirr auf einem Kaffeehaustisch, und dann vor allem eine Serie mumifizierter Autos, Wagen, die zum Schutz gegen die Sonne von ihren Besitzern mit Tüchern verhüllt worden sind. Da hat Strebel authentisch etwas gefunden, was er sonst oft inszeniert hat: Verhüllungen. Sein erster Film Räume sind Hüllen, sind Häute über eine Aktion der Winterthurer Künstlerin Heidi Bucher greift dieses Thema mit umgekehrten Vorzeichen — der Enthüllung — auf: Häute werden von den Innenwänden eines Hauses gezogen.

Strebel hat Sequenzen gestaltet und Bilder, die an verschiedensten geografischen Orten entstanden sind, auf einem Blatt zusammengefügt. Da steht dann eine Allee aus England neben einem Haus aus Spanien. Gewissermassen als Untertitelung hat er Fotografien beigefügt, die in Innenräumen in Basel entstanden sind: Die Körperbewegung eines Mannes soll die obenstehenden Atmosphären aufnehmen und interpretieren. Bei Strebels Versuch auf Bilder mit Bildern zu antworten, stellt sich wieder jenes Spiel mit Form und entkörperlichter Bewegung ein, das schon in den Inszenierungen der Einzelbilder zu beobachten ist.

Der an der Kunstgewerbeschule Zürich, beim Fotografen Alexej Ruegger und an der Bath Academy of Art in Corsham ausgebildete Strebel drehte 1982 seinen ersten (Kurz-)Spielfilm Chormann. Der Film schildert Halluzinationen eines Büroangestellten. Die Wortkargheit der Fotografien behält der Spielfilm bei. Gemeint ist nicht so sehr die praktische Abwesenheit von Dialogen, sondern die etwas ungezielte Artikulation mittels höchst gestylt gestalteter Einzelbilder. Es zeigt sich einmal mehr, dass „Bilderfilm“ nicht einfach eine Anhäufung und Anreihung von schön gestalteter Fotografie meinen kann, sondern dass sich gerade auch hier das Problem der Erzählung stellt, das als solches immer sprachlich ist. Die Atmosphäre von Chormann bleibt eine der kühlen Distanziertheit, gezeigt wird eine Figur, „die wie auf Schienen durch die Geschichte geht“. Die Bilder bringen Motive, die man so oder ähnlich aus Strebels Fotografie kennt: Der inszenierte Wahn bleibt sehr privat. Der geschlossene Charakter der Fotografie teilt sich jetzt als Schwierigkeit des Erzählens und der inhaltlichen, emotionellen Anrede des Zuschauers mit. Es ist, als ob die Bilder in Chormann nur sich selber kennen und genügen wollten.

Bernhard Giger: Tatorte

Auch Bernhard Giger hat seine Landschaften an einigen Orten der Welt finden können. Seine sporadisch in Bern und den USA entstandenen Fotografien verbindet ein gleiches Sehinteresse. Selbst wenn die Sujets unverkennbar den realen Ort zu erkennen geben, vernimmt man in den Bildern doch auch immer die Stimme des Fotografen. Auf Gigers Bildern aus den USA sind kaum Menschen zu finden. Das hat der Fotograf im Anschluss an seine Reisen selbst bemerken müssen. Er bezeichnet solche Bilder — in Anlehnung an ein Wort Walter Benjamins über Atgets Pariser Strassenfotografien — als Tatorte. Was da und dort geschehen ist, ist zumeist private, im Bild nicht nachvollziehbare Geschichte. Doch damit ist man gewissermassen schon am Endpunkt von Gigers Fotografie, in dem Sinn, als es auch heute noch Tatorte sind, die Giger fotografiert.

Die Lehre machte Giger beim Berner Fotografen Albert Winkler, der in den 60er Jahren noch das pflegen konnte, wofür heute kaum mehr ein Markt besteht: Die ausführliche Schwarz-Weiss-Reportage. Als Giger mit der Lehre zu- ende war, hatte der Umschwung bereits eingesetzt. Der Ehrgeiz junger Fotografen, die fortan von ihrem Beruf leben wollten, hatte sich auf die Einrichtung eines möglichst grossen Studios zu richten.

Giger, der keine Werbung und Studiofotografie betreiben wollte, arbeitete nach der Lehre als freier Fotograf und setzte thematisch das fort, was er schon während der Ausbildung begonnen hatte. Zwischen Januar 1973 und Dezember 1974 porträtierte Giger rund 250 Menschen, unbekannte und bekannte Leute, Künstler vor allem. Die Porträts versteht Giger als Dokumente persönlicher Begegnung. Die Porträtreihe ist die einzige umfassende, frei entstandene und veröffentlichte Arbeit von Bernhard Giger. Sie wurde zusammen mit einer Serie von Tatorten in der Berner Kulturzeitschrift Der Löwe 1975 auszugsweise wiedergegeben. Die Bilder erschienen in Kulturzeitschriften, Kunstbänden und Presse. Diese Arbeit muss wohl als Versuch gelten, das Auskommen mit Fotografie zu finden. Solche Anstrengungen hat Giger bald aufgegeben. Seine weiteren Tätigkeiten sind unter dem Vorzeichen der Vorbereitung auf das Filmemachen zu sehen.

Jahrelang, bis 1980, betätigte sich Giger als Theaterfotograf im Berner Galerietheater Die Rampe. Hier arbeitete er — im Gegensatz zu den Porträts, wo er auf Lichtgestaltung zugunsten der Authentizität des Augenblicks weitgehend verzichtete — mit dem atmosphärischen Licht des Theaters. Nebenbei erhielt Giger dabei auch Einblick in die Arbeit der Schauspielerführung. Bald begann Giger Filmkritiken zu schreiben, und so erscheint denn seine jetzige Tätigkeit als Filmemacher als zusammenfassende und konsequente Ausgestaltung der Beschäftigung mit Fotografie, Theater und Film.

Bilder sollten nichts Besonderes an sich haben.

Gigers erster Spielfilm Winterstadt erzählt seine Geschichte in derart ausgewogenen, ruhigen Schwarz-Weiss-Bildern, dass man dabei fast wieder von der Absenz des Fotografen sprechen könnte. Giger, der schon in seiner Fotografie sehr bedacht war, Bilder zu machen, denen nichts Aufdringliches, Spekulatives anhaftete, kommt nun erst recht im Spielfilm, wo der Dialog das „Besondere“ berichtet, dazu, Bilder zu machen, die durch Unauffälligkeit gekennzeichnet sind.

Seine Spielfilmfotografie — die er zusammen mit Pio Corradi gestaltete — weist den dokumentarischen Charakter seiner Tatort-Fotografie auf, und es zeigt sich, dass der erzählende Spielfilm bei Giger eine latente Eigenart seiner Fotografie benützt. Die Zurückhaltung von Giger bei der Tatort-Fotografie konnte auch als Dokumentation der Nicht-Beziehung des Fotografen zu seinen Objekten gelesen werden. Der Grund für die Ablichtung eines Objekts war oft ein sehr privater, ein Anlass, der sich in der Fotografie selber nicht mitteilte. Die Bilder als solche blieben oft stumm, sie erzählten von einer gewissen Langeweile und Indifferenz, oder aber von einer Ueberhöhung unauffälligster Objekte zu sehenswerten Dingen.

Fotografien sind durch den Mangel einer Perspektive, die von der Intention des Fotografen berichten würde, und durch die Abwesenheit eines relevanten Sujets vor allem eine Behauptung ihrer eigenen Wichtigkeit. Sie haben etwas Unkommunikatives an sich, solange ihre Offenheit nicht auf ein Gespräch mit dem Betrachter zielt, sondern mit Toleranz gegenüber dem Unauffälligen nur ein Desinteresse kaschiert. Wenn Fotografien ihre Betrachter in keinen Diskurs verwickeln, ersetzen sie letztlich bloss den Anblick der ebenso langweiligen Realität. Eindrücke sind keine Erzählungen, sie sind gewissermassen gratis, und das (Foto-)Papier zeigt sehr deutlich, wie aus der grandiosen und richtigen Idee Kärglichkeit werden kann. Was (er)zählt und was Gewicht hat, sind weniger die Eindrücke selber, sondern deren Stelle, deren Ort in einem erzählerischen Gefüge. Filme bringen Bilder — mit Ausnahme von Minimal-Experimenten vielleicht — zwangsweise und automatisch in einen Ablauf. Ob dieser dann allerdings eine Erzählung hervorbringt, oder aber einfach technische, sinnlose Fortbewegung von Bildern bleibt, muss die Lektüre entscheiden.

Bei Bernhard Giger werden die Tatorte eigentlich erst in den Filmen zu Tatorten. Da zeigt sich, dass das, was die Fotografie vermuten lässt, selber aber nie richtig ausspricht, in einer fortlaufenden Erzählung zum Tragen kommt. Landschaft, Architektur und auch Innenräume werden bei Giger im Zusammenhang einer auch dialogisierten Geschichte zu Erzählern. Als solche fungieren sie vor allem in einem atmosphärischen Sinn: Der Protagonist von Winterstadt lebt in einem Raum, in einer Stadt, in einer Jahreszeit, die sein Innenleben illustriert. Als Tatort hat die Landschaft ihren Platz nicht im Instrumentarium des Melodramas, wo ein Gewitter das Unheil anzeigt, sondern in der atmosphärischen Wechselbeziehung zwischen Innen und Aussen. Giger funktionalisiert die Landschaft nicht, er betrachtet sie eher romantisch und schreibt ihr damit eine Kraft zu, die die seinige als Erzähler übersteigt. Die Geschichte wird formuliert über den Ausdruck von Bildern und Wahrnehmungen der Aussenwelt. Dadurch unterscheidet sich ein Fotografen-Filmer vielleicht am ehesten vom literarischen Filmemacher, der sich seine Geschichten mehr in Erzählstrukturen, denn als Koordination von Bildern, gesehenen, tradierten, zitierten, denkt.

Bruno Moll: Das Sujet

Beim Filmen kann ich nicht fotografieren.

Bruno Moll hat mit seiner fotografischen Tätigkeit das weiteste Feld unter den hier genannten Fotografen abgesteckt. Nicht nur wegen der Fülle der Fotografien, sondern auch wegen der rigorosen Art, mit der Bruno Moll seine Tätigkeit als Fotograf von derjenigen des Filmemachers trennt, fällt es schwer, Zusammenhänge in seiner bildnerischen Arbeit festzustellen. Die Trennung findet ihren Grund im grundsätzlich verschiedenen Denken des Fotografen und des Filmemachers bei der praktischen Arbeit. Hält jener einen im Labor noch stark manipulierbaren Augenblick fest, hat der andere vor allem mit dem Faktor Zeit zu rechnen, und die Bilder definitiv festzulegen, da die Manipulierbarkeit von Filmbildern im Labor sich auf Farbkorrekturen beschränkt.

Wenn die Arbeit kaum zu vergleichen ist, kommt man auf die Themen und die bestimmte Sehweise zu sprechen, welche in beiden Medien durchschlägt. Bruno Moll hat lange Zeit als freier Fotograf im Auftrag gearbeitet und dabei seine Sehweise derjenigen seiner Auftraggeber unterordnen müssen. Die Gestaltung seiner Fotografie war bestimmt durch die Frage: Wie verkauft man etwas? Dabei wird wohl nur in seltenen Fällen eine den Fotografen selber befriedigende Artikulation zustande kommen. Charakteristikum einer solchen Tätigkeit ist die Belieferung der Auftraggeber mit einer Auswahlschau. Diese treffen aus dem reichhaltigen Sortiment ihre Wahl — es wird kaum diejenige des Fotografen sein.

Moll hat aber vor, während und nach der Ausbildung ausführlich und umfangreich im eigenen Auftrag und Interesse fotografiert, Ausstellungen gestaltet und frei entstandene Bilder verkauft. Moll, gelernter Maschinenzeichner, wollte Kameramann werden. Die Fotografie erscheint wie bei allen andern als Umweg zum jetzt ausgeübten Beruf. Bei ihm hat dieser Umweg nach einem langen Volontariat beim Zürcher Fotografen Achilles Weider zu einer jahrelangen Tätigkeit als freier Fotograf geführt, bevor er schliesslich über Kamera-Assistenzen ins Filmschaffen gelangte. Sein erster eigener Film Gottliebs Heimat, Skizzen einer Auswanderung aus dem Jahre 1978 ist ein eigentlicher Bilderfilm. Während im Off ein alter Mann und weitere Bekannte die Geschichte einer Auswanderung nach Amerika erzählen, zeigt der Film mit dieser Lebensgeschichte eng zusammenhängende Bilder. Mit feiner Schwarz-Weiss-Fotografie aus der Gegenwart holt Moll in Assoziation mit der Erzählung des Auswanderers eine vergangene Welt ein. Obwohl die Bilder ganz konkret bäuerliches und städtisches Leben im heutigen Amerika zeigen, haftet ihnen eine Allgemeingültigkeit an, die die Zeit vergessen lässt. Acht Jahrzehnte später meint man Gottlieb beim Aufbau der Farm im Jahre 1900 zuzusehen. Gottliebs Heimat ist Bruno Molls fotografischster Film. Die weiteren verraten zwar noch das Können und das Handwerk des erfahrenen Fotografen, sie erzählen aber immer mehr explizit durch ihren Inhalt das, was Molls frühere Fotografien durch ihre Anordnung taten: Das Leben als Ritual.

Bruno Moll hat seine Fotografien in Büchern auf eine Weise zusammengestellt, die Themen vorwegnimmt, die später in den Spielfilmen aufgenommen werden. Der Platz, an dem die Bilder stehen, ist nicht zufällig, es stecken Überlegungen dahinter, die auf Umstände der Entstehung der Fotografien und auf formale Eigenheiten der Bilder Rücksicht nehmen. Da erscheinen Bilder nebeneinander, die durch eine 180°-Drehung des Fotografen entstanden sind, Szenen aus einer italienischen Bar, solche von einer Wahlkampf-Kundgebung: Vorne die Redner, hinten die Demonstration. Symmetrien im einzelnen Bild, wie auch in der Bildfolge im inhaltlichen Bezug werden wichtig: Der frontal fotografierten Kirche steht der ebenso frontal fotografierte Familienesstisch gegenüber. Molls Bilder sind aber nicht dem Interesse der Formalisierung von Wahrnehmungen untergeordnet. Es spricht aus ihnen eher die ehrliche Faszination und Neugier, die in den regelmässigen Krausen, die der Wind in den Sand am Meer formt, einen Zusammenhang mit den regelmässigen Abständen zwischen den Latten eines Gartenzauns eines Kleinbürgerhauses vermutet. Der Wahl des Sujets kommt bei Moll entscheidende Wichtigkeit zu. Der fotografische Eingriff besteht darüber hinaus oft lediglich in der Symmetrierung desselben.

Die Entwicklung von Molls Attitüde als Fotograf ist interessant — sie findet Parallelen bei manch anderem hier vertretenen Fotografen. Nachdem er am Anfang die technischen Gestaltungsmöglichkeiten kennenlernen und einsetzen wollte — und diese auch gezielt gehandhabt hat — nähert er sich immer mehr wieder der unprätentiösen Fotografie. Das, worauf man vorher seinen Ehrgeiz gelegt hat, erscheint jetzt als zu artifiziell und zu absichtsvoll. Statt einer Fotografie, die sich vor allem ihrer Wirkung bewusst ist, macht Moll heute Bilder „wo man dreinschauen kann und sich zusammensuchen kann, was man will, wo einen der Fotograf auf nichts hinweist.“ Das Interesse gilt dem Sujet, so, wie man es vorfindet; die Zeit der Kultivierung unmöglicher Bildausschnitte ist für ihn vorbei. Wenn er auch nie so fotografieren könnte, weil das Bedürfnis nach formaler Kadrierung sich nicht einfach abstreifen lässt, so faszinieren ihn Ferienfotos von Leuten, die aus Mallorca zurückkommen, doch eher mehr als manche Fotoausstellung. Die mit nur einem Objektiv arbeitende Amateurfotografie repräsentiert gewissermassen jene direkte Rede, in der das Volk seine Geschichten erzählt... und in der auch die Dialoge in den Drehbüchern geschrieben stehen.