1958, im Alter von 34 Jahren, als er für viele als der bedeutendste lebende Fotograf galt, entschloss sich der in der Schweiz geborene und in die USA ausgewanderte Robert Frank, die Fotokamera an den sprichwörtlichen Nagel zu hängen und etwas Neues zu beginnen. Im selben Jahr entstand sein erster Film, Pull my Daisy.

Franks letztes fotografisches Werk (der wirklich öffentlich gewordene Teil davon) besteht aus zehn Aufnahmen, die Frank im Sommer aus Fenstern von New Yorker City Bussen aufgenommen hatte. Zwölf Jahre später schrieb er über diese Serie:

Diese Fotografien stellen mein letztes fotografisches Projekt dar. Als ich die Bilder auswählte und zusammenstellte, wusste ich und fühlte ich, dass ich ans Ende eines Kapitels gekommen war. Und es war der Anfang von etwas Neuem . . .

Der folgende Aufsatz versucht, diesen Umschlag von Fotografie zu Film kommentierend nachzuvollziehen und auch die letzte Wendung in Robert Franks Werk zu erörtern. Seit kurzer Zeit arbeitet Frank mit Video.

Die biographischen Fakten sind nicht so bekannt, als dass man sie voraussetzen könnte. Wer Robert Franks Leben beschreiben will, muss entweder ein Romancier sein — Frank ist kein idealer Partner für einen schreibenden Biographen; er verwischt seine Spuren wie ein Indianer auf der Flucht —-, oder er muss sich ganz an das halten, was sichtbar geworden ist in Fotografien, Filmen, Videotapes. Wenn er es überhaupt findet.

Einem der schönsten Fotobücher überhaupt, The Lines of my Hand, hat Frank ein paar Sätze vorangestellt, die einen als Schreiber entmutigen, als Bilderleser jedoch herausfordern. Vor dreizehn Jahren schrieb Frank in der Einsamkeit der kanadischen Atlantikküste, in die er sich immer öfter zurückzog:

Ich bin heimgekommen, und ich schaue durchs Fenster. Draussen schneit es; nicht eine Welle. Der Strand ist weiss, die Pfosten des Gartenzauns sind grau.

Ich schaue zurück in eine für ewig entschwundene Welt. In Gedanken an eine Zeit, die nie mehr zurückkehren wird. Ein Buch mit Fotografien schaut mich an. Fünfundzwanzig Jahre Suche nach dem richtigen Weg. Postkarten von überall. Gäbe es irgendwelche Antworten, so habe ich sie verloren. Das beste wäre, überhaupt nicht schreiben.

Das Buch ist Robert Franks Autobiographie. Es beginnt mit einer Doppelseite Porträts von Freunden, in Reihen, ineinander kopiert; sie sind alle schon tot. Frank gedenkt ihrer, hebt sie für seine Erinnerung auf. Der Betrachter des Buchs muss nicht alle kennen. Nur merken, dass sie wichtig waren in seinem Leben und für sein Leben. Robert Frank ist subjektiv, ein „Ich-Fotograf“, „Ich-Filmer“. Was sind dann die Bilder, die er genommen und die er entworfen hat? Zweierlei: Die Spur der Aussenwelt in seiner Seele; und die Spur, die seine Sensibilität in der Aussenwelt hinterlässt. The Lines of my Hand ist nicht ein Fotobuch, das sagt: „Seht, so ist die Welt“. Sondern: „So hat sich die Welt in mir eingeschrieben, hat sich eingeprägt, hat mich geprägt. Ich bin jetzt, da ich das Buch zusammenstelle, das geworden, was ich bin, und ich gebe mich der Welt zurück“. So explizit allerdings wird Frank nicht, doch die Legende zu dem letzten Bild, das er dem Verleger der japanischen Ausgabe des Buchs schickte, bestätigt die Formel: „Ich hoffe, Sie lieben die Art, wie ich es zusammenstelle. Es ist so, weil ich mir wünschte, dass Sie wissen und sehen, wie es war: zu werden, wer ich bin nämlich.“

The Lines of my Hand ist der Versuch, ein Leben und eine Zeit mit Fotogrammen — Fotografien und Einzelbildern aus Filmen — zu vergegenwärtigen. Das Buch ist nach dem Muster des Familienalbums gestaltet. Das Blättern in Fotobüchern und das Wühlen in Fotostapeln ist ein Motiv, das in vielen Filmen Franks vorkommt: Bilder und Bilder von Bildern. Im Buch sind es Montagen. Die zweite visualisiert den Sprung über den Atlantik, den Beginn eines neuen Lebens.

Mit knapp dreiundzwanzig Jahren kam Robert Frank, der in Zürich geboren worden war, zur Schule ging und das Metier des Fotografen bei verschiedenen Lehrmeistern in Zürich, Basel und Genf erlernt hatte, nach New York. Den Schnitt visualisiert Frank in The Lines of my Hand mit einer Montage von zwei Bildgruppen von je zwölf Rollei-Kontaktkopien und Bildlegenden: „Diese Bilder wurden in der Schweiz um 1945/46 aufgenommen.“ Und: „Im März 1947 kam ich mit der S.S. James B. Moore in New York an. Und das war die,Neue Welt’, dachte ich; ich war glücklich.“ Die folgende Seite artikuliert den gründlichen Bruch in der Biographie: Der Wolkenkratzer, der sich in einer Wasserlache spiegelt, hat wenig mehr zu schaffen mit den Bildern, die Frank in der Schweiz gemacht hatte. Noch in seiner Lehrzeit war Frank als Standfotograf bei der Gloria-Film eingesprungen, dann hat er die Rekrutenschule absolviert, hat „frei“ gearbeitet: Turnfeste, Sechseläuten, Bauernarbeit, Porträts, Landschaften zu allen Jahreszeiten — stimmungsvoll; Sachen, die einer heute nicht mehr machen würde; „frei“ steht hier deshalb in Anführungsstrichen, weil Franks Bildwelt geprägt war vom „Landistil“. Das drittletzte Bild in der Montage, die wir hier noch immer beschreiben, ist ein Selbstauslöserfoto: Frank steht auf einer Bergspitze, blickt auf den Apparat hinunter. Das zweitletzte zeigt den Hafen Enge (Attraktion des Quartiers, in dem der Fotograf aufgewachsen ist) mit Abendwolken. Im letzten blickt er wieder in seine Kamera, kurz vor der Ankunft in New York, in modischem Fischgratanzug, mit Kragen und grossgemusterter Krawatte.

Zeit vergeht. Bewegung liegt zwischen den Bildern, Veränderungen. Robert Frank montiert. Früher, jetzt. Vorher, nachher. Das Einzelbid ist immer Vergangenheit. Aus dieser Vergangenheit erlöst Frank die Einzelbilder, indem er sie in seinen (Lebens-)Zusammenhang stellt. Als er The Lines of my Hand montierte, war er 46 Jahre alt.

In der ersten New Yorker Zeit lebte Frank von Modefotografie; sie tritt in der Autobiographie nicht in Erscheinung. Die Zeit, die Bewegung zwischen den Bildern wird evoziert durch Bilder aus den freien Reportagen. Frank war, wenn immer es die Mittel erlaubten, unterwegs: Peru, Bolivien, Nordamerika, Wales, London, Paris, Spanien. In „The Lines of my Hand“ erscheint das wie ein „Film“ in Einzelbildern. Als Frank das Buch zusammenstellte, hatte er längst Filmerfahrung.

Wir müssen zurück vor Franks Entschluss, die Fotokamera an den Nagel zu hängen. Kündigt sich dieser Entschluss bereits in den Fotografien an? Und wie?

In den Jahren 1955 und 1956 war Robert Frank, oft zusammen mit seiner jungen Familie, dank einem kleinen Guggenheim-Stipendium in den Vereinigten Staaten unterwegs. Robert Delpire veröffentlichte 1958 eine Auswahl von 83 Aufnahmen (aus rund 20’000 Negativen), und zwei Jahre später kam auch die amerikanische Ausgabe heraus. Ein epochales Buch.

On the Road

Die ersten New Yorker Aufnahmen Franks zeigen einen immer deutlicheren Hang zur „décadrage“. Da war offensichtlich etwas ins Wanken geraten. Das Bildzentrum wandert über die ganze Fläche. Das hat noch etwas Demonstratives an sich, etwas Formalistisches.

In allen 83 Bildern von The Americans wird die „zufällige“ Cadrage selbstverständlich. In einem Statement zu einer ersten Auswahl der Bilder, die U.S. Camera Armual, 1958 publizierte, schrieb Frank:

Meine Bilder folgen keinem vorgefassten Plan, sind nie im voraus komponiert. Ich erwarte auch nicht, dass sich der Betrachter meine Perspektive aneignet. (.. .) Es ist für mich eine ganz andere Erfahrung gewesen als die Auftrags- oder Magazinreportagearbeit. (. . .) Dort stehen meine Ideen, mein Geist und mein Auge nicht im Dienste des Bildes, sondern im Dienst der Zielsetzungen und des Blicks des Chefredaktors, der bestimmt, welche meiner Fotografien am besten mit den Absichten des Magazins Zusammengehen.

Die äusseren Bedingungen, unter denen The Americans entstanden sind, stichwortmässig: Die USA unter der Führung von Präsident Eisenhower besinnen sich auf ihre nur vorübergehend — durch das europäische und japanische Abenteuer — gestörten konservativen Werte, und selbsternannte Retter des Vaterlands setzen sie in der Unterhaltungsindustrie, in Schulen und damit in den Köpfen der Mehrheit durch. Doch kreuz und quer durch den Kontinent, vielschichtig und vielstimmig meldet sich eine nicht genau definierte Bewegung zu Wort: der abstrakte Expressionismus in der Malerei, New Jazz und Rock (Elvis Presleys erste grosse Tournée findet 1956 statt), die Literatur der Beatniks. Die Dichter sind es vor allem, die das Land (inklusive Mexiko) wie Billardkugeln durchmessen. Jack Kerouac, zwei Jahre früher geboren als Robert Frank, nicht ganz so fremd in den USA wie dieser, aber als Sohn eines Frankokanadiers, als einer, der erst mit fünf Jahren Englisch gelernt hatte und es als Halbwüchsiger nicht regelrecht sprach, noch immer befremdet in diesem Land, das sich in sich selbst zurückzog, prägte nicht nur den Schlüsselbegriff, on the road, er rief die Beat-Generation recht eigentlich ins Leben. Jemand hat ihn den einen und einzigen „verrückten katholischen Vollgasfahrer der amerikanischen Prosa“ genannt. On the Road soll Kerouac in drei Wochen geschrieben haben. Kerouac sagte einmal: „Mein Werk bildet ein grosses Buch so wie bei Proust, nur mit dem Unterschied, dass meine Erinnerungen frischweg unterwegs und auf den Beinen geschrieben werden, nicht erst hinterher auf einem Krankenlager“. Alkohol, Marijuana und Pejotl (wenn die Reise nach Mexiko führte) gehörten ebenso zu dem bewegten Leben wie die Gebrauchtwagen der Sesshaften, die sie fast nur zum Einkäufen im Supermarkt gebraucht hatten. Ueber den ganzen Kontinent verteilt und dauernd in Bewegung („Freewheeling Identity“), besitzlos und ungebunden, lebten in der Zeit der Beat-Begeisterung in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre Freunde; sie fuhren auch tausend Meilen, um sich zu sehen.

Robert Frank war ein Freund Kerouacs. In den Jahren 1955 und 1956 sehen wir ihn mit einem alten Auto auf dem von den Kriegsregierungen perfektionierten amerikanischen Strassennetz. Frank ist oft mit seiner Frau und seinen beiden Kindern unterwegs. Er arbeitet mit einer Leica und mit hochempfindlichem Film. Er richtet — flüchtig, „aus der Hüfte“ — das Objektiv auf jene, die still sitzen. In seinem Vorwort zu The Americans, einem wunderbar singenden, swingenden, einem fahrenden, huschenden Prosagedicht von nur wenigen Seiten, einem Text wie ein Bild von Jackson Pollock, schreibt der Freund Jack Kerouac (fast) zum Schluss:

Anybody doesnt like these pitchers don’t like potry, see? Anybody don’t like potry go home see Television shots of big hatted cowboys being tolerated by kind horses. Robert Frank, Swiss, unobstrusive, nice, with that little camera that he raises and snaps with one hand he sucked a sad poem right out of America onto film, taking rank among the tragic poets of the world.

To Robert Frank I now give this message: You got eyes.

Es gibt eine Legende zur Bewegtheit von Robert Franks Leica: Er habe nicht durch den Sucher geblickt (das meint auch Kerouac in der zitierten Passage). Aber das war die Ausnahme. In der Regel sind die Ausschnitte gewählt, spontan gewählt. Die Eigenart dieser Ausschnitte springt sofort ins Auge, und beschreiben kann man sie vielleicht doch am genauesten, wenn man Franks Bilder mit jenen von Walker Evans vergleicht, den Frank als Vorbild anerkannt hat und heute noch schätzt.

Ins Auge springt beispielsweise, dass es Symmetrie praktisch nie gibt, dass die Aufnahmeachse in den wenigsten Fällen horizontal ist. Auffallend sind die vielen angeschnittenen Figuren, die in ihren Bewegungen und mit ihren Blicken auf Zonen ausserhalb des Bildausschnittes weisen. Auffällig auch, wie immer wieder das Licht, das Licht allein, die Aufnahmeachse bestimmt. Mobilität spricht mehr noch als aus Zeichen — Strasse, Auto, Tankstellen etc. — aus der erhaschten Situation. Tod Papageorge sagt es in seinem Essay on Influence. Walker Evans and Robert Frank so: „There is a wonderful illusion of speed trapped in Frank’s photographs, a sense of rapidity usually created not by the movement of his subjects, but by the gesture that he made as he framed the pictures“. Die „photographische Geste“ ist so auffällig wie jene der zeitgenössischen action painters und jene der Poesie der Beat-Generation, die immer zuerst eine orale, und erst dann eine geschriebene zu sein scheint, wie raffiniert sie auch ist.

Robert Franks Fotografien sind Reaktionen eines Ich in Bewegung, sind also nie — wie die meisten Bilder des von ihm verehrten Walker Evans — hauptsächlich denotativ. Sie legen Zeugnis ab von einem Zusammenstoss, von einer Begegnung im l auf.

Nur sehr wenige der 83 Bilder, die Frank für sein Buch ausgewählt hat, zeigen die Reaktion der Fotografierten auf die Reaktion des Fotografierenden, was ebenfalls auf die Geschwindigkeit und Beweglichkeit des Fotografen schliessen lässt, allerdings mit der gebotenen Vorsicht, da immerhin über 20’000 Negative vorlagen. Aufschlussreicher sind die schwer zu beschaffenden oder einsehbaren Kontaktbogen. Die japanische Ausgabe von The Lines of my Hand enthält eine Auswahl davon. Und da sieht man dann, dass Frank vor dem gleichen Motiv höchstens fünfmal den Auslöser drückte. Das muss oft so rasch gegangen sein wie eine ganz kurze Handkamera-Filmeinstellung. In einzelnen Fällen war nur ein einziges Bild möglich.

Selbstverständlich evozieren die knappen Bildlegenden der 83 Fotografien die Bewegung, das „Unterwegs“, auf die einfachste Weise. Tausende von Meilen liegen zwischen den Schauplätzen (Tatorten) des amerikanischen Way of Life, die der Fotograf blitzschnell erfasst. Alain Bergala hat diesen Blick kürzlich in einer witzigen Glosse als den Blick eines Extraterrestrischen beschrieben. (R.F., E. T., in Les Cahiers de la photographie, 11/12) Als Blick eines Humanoiden, der keinen einzigen jener optischen Tricks beherrscht, welche Ordnung und damit Ruhe, Ueberblick und damit Klassierung herstellen.

Die bewegte Subjektivität des Fotografen ist spürbar, aber schwer zu objektivieren. Man muss zu Metaphern greifen oder zu den gleichen Grautönen, die Franks Bilder unverwechselbar machen. Es ist weder die distanzierte, komponierte epische en face-Fotografie eines Walker Evans, noch die sentimentale „familiäre“ nahe Fotografie im Family of Man-Stil, sondern eine äusserst präsente, schnelle, eine betroffene Fotografie, eine lyrische. Der Epiker sagt „er, sie, es“ und redet in der Vergangenheitsform; der Lyriker sagt „ich“ und spricht im Präsens.

Die Bus Series, mit der Robert Frank seine Karriere als Fotograf fürs erste abschloss, trieb die Geste der Frankschen Fotografie konzeptuell auf die Spitze. Drei Wochen lang schoss Frank Bilder in den Strassen Manhattans aus der stehenden und fahrenden „camera obscura“ von New York City Bussen. Der Aktionsradius seiner Kamera war extrem beschränkt, die Zeit ebenfalls. Fotografie aus dem Flug: die meisten Aufnahmen sind leichte Aufsichten. Die Bildausschnitte sind noch freier als früher. Aus Hunderten von Aufnahmen hat Frank eine Serie von zehn Bildern zusammengestellt, eine Art grosstädtischen Fotoromanzo mit anonymen Darstellern. Bewegung wird in jedem Bild suggeriert, sei es dass sich die Fotografierten in der Bewegung befinden, sei es, dass sich das „Unterwegs“ des Fotografen unübersehbar mitteilt. Selten ist es einem Fotografen gelungen, die Dynamik — die eigene und jene des Gegenstandes — so spürbar zu machen.

Die Kontaktbogen zu der Bus Series sind wieder aufschlussreich, passionierend für jemanden, der den Umschlagspunkt von Fotografie zu Film finden will. Es gibt auf diesen Bogen einige Einzelbilder, doch mehrheitlich handelt es sich um blitzschnell geschossene Dreier- und Vierersequenzen. Die Kontaktkopien sehen aus wie Szenenkurzmontagen (die der Filmer oft für die Lichtbestimmung herstellt). Die drei, vier Bilder evozieren Beginn, Entwicklung und Ende einer filmischen Einstellung. Sie kreieren das, worauf Frank offensichtlich bewusst oder unbewusst aus ist: filmische Gegenwart. Wir sind, was die Zeitsuggestion betrifft, auf dem Gegenpol der „epischen“ en face-Fotografie, jener Fotografie, die einen entscheidenden Augenblick festhält und im Moment, da sie entsteht, den Gegenstand bereits zur Vergangenheit macht. Die Bus Series, die ich als ein fotografisches Travelling durch New York bezeichnen möchte, nimmt den Film voraus.

Im gleichen Jahr 1958 hat Frank eine andere filmische Technik mit Fotografie imitiert. Seine Reportage über den 4. Juli 1958 in Coney Islands ist eine einzige grosse Abblende. Frank fotografierte zwar die Leute, die den amerikanischen Nationalfeiertag draussen vor der Stadt mit Nichtstun, Reden und Trinken begehen, vor allem aber fotografierte er den hereinbrechenden Abend und die Nacht.

Zum Zwecke der Darstellung eines medialen Phänomens wird hier auseinandergenommen, was natürlich ein Ganzes ist: der Gegenstand eines Bildes und die Art, in der der Bildner ins Bild setzt: eine immer riskante schriftstellerische Technik. Wer redet oder schreibt, muss Dinge auseinandersetzen, zum Beispiel in ein Nacheinander, das einen vielfältigen Eindruck auflöst und möglicherweise verrät. Mit anderen Worten: Franks Hinwendung zum Film war natürlich so einfach nicht, wie er hier beschrieben wird. Biographische Gründe, innerliche und äussere, haben mitgespielt, Zweifel an der mitmenschlichen Zulässigkeit des Bildernehmens etwa, Zweifel auch, ob Fotografen ihre Sicht der Dinge ohne Abstriche überhaupt in den Medien veröffentlichen können, Zweifel an der Kraft von persönlichen Bildern in einer Zeit, die die Menschen mit Bildern überschwemmt.

All das spielt mit in einer Erklärung, die Frank formulierte, als er zusammen mit seinem Freund, dem Maler Alfred Leslie, seinen ersten Film vollendete. Frühere Filmversuche hat es auch gegeben, doch wurden sie nie fertiggestellt; einige Einstellungen daraus verwendet Frank in einem seiner besten Filme, Conversation in Vermont (1969). Die Erklärung Franks soll hier die Diskussion des Moments, in dem fotografische Bilder eine andere Zeitdimension erobern, wieder erweitern.

Filme machen.

Wenn ich filme, fahre ich fort, um mich herum zu blicken; aber ich bin nicht mehr dieser einsame Beobachter, der sich umdreht nach dem Klicken des Verschlusses. Im Gegenteil: Ich versuche, dessen von neuem habhaft zu werden, was ich gesehen und gehört habe, was ich gefühlt habe, was ich weiss! Es gibt keinen „entscheidenden Augenblick“. Man muss ihn schaffen. Ich muss das Nötige tun, damit er in meinem Sucher erscheint.

Suchen ... erklären... ausgraben... schauen... beurteilen... radieren... dergleichen tun . . . verformen . . . lügen . . . beurteilen .. . aufzeichnen . .. weinen .. . singen ... zureden . . . schneiden . . . flüstern . . . hoffen . . . reden . . . anleiten . . . schreien .. . hoffen . . . helfen . . . versuchen . .. versuchen . . . versuchen . . . laufen .. . die Wahrheit sagen . . . laufen . . . klettern . . . nach der Wahrheit streben . . . Was für ein Chaos, bis alles gemacht ist!

Die beiden ersten Filme, Pull My Daisy (1959) und The Sin of Jesus (1961), sind, verglichen mit dem fotografischen Werk, aber auch im Zusammenhang der Filme der New Yorker Neuen Welle — Jonas Mekas, John Cassavetes, Shirley Clarke, Lionel Rogosin, Stan Brakhage u. a. m. — verhältnismässig konventionell. Pull My Daisy wurde eine zeitlang zu Unrecht als eine geniale halbstündige Improvisation gelobt. In Wirklichkeit handelt es sich um die Verfilmung des dritten Akts eines Stücks von Jack Kerouac, das auf der Bühne nie aufgeführt worden war. Im Vergleich zu anderen New Yorker Filmen war Pull My Daisy auch ganz leidlich finanziert. Die Schwierigkeiten kamen bei der Montage, die Monate dauerte. Der Film wurde mit einer geräuschvollen 35-mm-Arriflex im Atelier von Alfred Leslie gedreht. Frank arbeitete sozusagen unter Studioverhältnissen, setzte Licht, komponierte die Einstellungen, allerdings recht locker. Die Akteure — Peter Orlovsky, Larry Rivers, Allen Ginsberg, Gregory Corso, Alice Neel und Delphine Seyrig, die sich damals zur „Method“- Ausbildung in New York aufhielt — spielen stumm eine kleine, ziemlich banale Geschichte. Kerouac spricht aus dem Off die von ihm geschriebenen Dialoge und die erzählerischen Leberleitungen. Kerouacs singende Prosa, der jazzige Rhythmus seiner Rezitation geben dem dreissigminütigen Film einen eigenartigen drive, der durch die elegante Montage noch unterstützt wird. Frank erzählt, dass der zweite Cutter, den er und Alfred Leslie noch beizogen, zusätzliches Material für Zwischenschnitte verlangte, und dass sie — als das Geld längst ausgegangen war — noch nachdrehen mussten.

Zwei Tagebucheinträge von Jonas Mekas machen deutlich, dass Frank die Flüchtigkeit und die Subjektivität, die seine Fotografie auszeichneten, auch bei The Sin of Jesus nicht fand. „Habe Mary Frank in der A Avenue getroffen und ihr 50 Cents ausgeliehen, womit sie Früchte einkaufte. Robert montiert immer noch und hat kein Geld mehr.“ (16. September 1960). „Robert Frank kam diesen Morgen. Wir haben ihm 400 Fuss ausdatierten Film gegeben. Er war müde, wütend, von der Arbeit niedergeschlagen, vom Geldmangel, von Geschäftsleuten und Verträgen.,Ich werde nie mehr einen Film wie diesen machen’, sagte er. Unrasiert, schwarz, müde; er redete beinahe mit sich selbst.“ (1. Oktober 1960)

Auch im zweiten Film wird eine Geschichte erzählt, eine Novelle von Isaak Babel; zum zweiten Mal imitiert Frank bis zu einem gewissen Grad die narrativen Muster des herkömmlichen Kinos. Doch Neues kündigt sich zuweilen an in einer ungeduldigen Geste der Kamera. Sie scheint sich vom Zentrum der Erzählung befreien zu wollen, indem sie für die Handlung unwichtige Dinge ins Auge fasst. Sie beginnt zu tanzen, vor allem im zweiten Teil. Es ist anzunehmen, dass die Geschichte chronologisch gefilmt worden ist, und dass wir als Zuschauer dem wachsenden Desinteresse Franks an der filmischen Konvention beiwohnen.

Selbstspiegelungen

Seine Handschrift als Filmemacher erobert Robert Frank in seinem ersten langen Film, Me and My Brother (1965-68) und vor allem in Conversation in Vermont (1971). In Me and My Brother, einem neunzigminütigen Film mit sehr komplexer Anlage, einem in vielfältiger Weise gebrochenen Porträt des Bruders des Beat-Poeten Peter Orlovsky, Julius, zerreisst Frank immer wieder die Raum- Zeit-Kontinuität. Dieser Riss scheint das eigentliche Hauptthema des Films zu sein.

Julius ist ein schweigsamer Mann, ein Katatoniker, den Peter Orlovsky aus den Fängen der Psychiatrie befreit. (Der Film ist offensichtlich auch eine Art Therapieversuch.) Frank lässt Julius von einem Schauspieler (Josef Chaikin vom „Bread and Puppet“-Theater) darstellen und ihn an der Aufgabe verzweifeln, während es ihm gelingt, den echten Julius aus seiner Erstarrung zu lösen, so weit, dass er schliesslich die wichtigsten Sätze eines in dramaturgischer Hinsicht eher konfusen Films sagt. Noch beeindruckender als dieser im weiten Sinne „therapeutische Erfolg“ des Films sind einige ganz ausserordentliche Assoziationsmontagen, mit Bildern, die Franks flüchtigen und dennoch tiefen Blick wieder beweisen.

Es ist mehr als nur ein Verdacht, der Betrachter ist sicher, dass Robert Frank in diesem langen, über vier Jahre hinweg entstandenen, komplex angelegten und deshalb auch immer wieder unübersichtlich werdenden Film eine Art Selbstporträt versucht hat. In Julius Orlovsky, diesem Schweiger mit einer zweifelsohne enormen Sensibilität, in diesem Menschen, der sich in sich selber zurückzieht, was allenfalls eine Rettungsmöglichkeit, die einzige vielleicht, ist, erkennt sich Frank selber, erkennt er auch die Gründe seines eigenen Rückzugs.

Conversation in Vermont kaschiert den autobiographischen Charakter, den selbsttherapeutischen Zweck nicht mehr. Es geht in diesem Film um den Autor, um seine beiden Kinder Andreas und Pablo, um das, was sie mit ihrer Beziehung gemacht haben, um das, was sie gestört hat; erstmals erscheinen die Fotografien der zweiten Hälfte der 50er Jahre als Bildgegenstand: als Sinnbild und Ausdruck der Vergangenheit, mit der der Autor zu leben hat. Unablässig fährt die Kamera von Ralf Gibson (Frank selber macht den Ton und ist oft im Bild, wenn er sich mit seinen Kindern unterhält, die er in einem Ferienlager in Vermont aufgesucht hat) die Bilder der Vergangenheit ab, Familienbilder und Fotos aus The Americans, und nicht nur die Frage des Alterns (der sich konsumierenden Zeit) wird angeschnitten und ist dauernd gegenwärtig, sondern auch wieder die Frage nach dem Sinn des Bildernehmens überhaupt. Zwölf Jahre später hat Frank eine Antwort auf sie gefunden. Einige andere Filme, die die Vergangenheit in dynamisch gefilmten Fotografien beschworen, lagen dazwischen: About me: A musical film about Life in New York City (1971) und Life dances on (1980).

Die Filme, die ich gemacht habe, sind die Karte meiner Reise durch all dies... Leben. Es beginnt mit „Skizzenblock-Aufnahmen“. Es gibt kein Drehbuch, es gibt nur Intuition. Es wird schwierig, diese Augenblicke eingeübter Banalität zusammenzusetzen: diese beklemmende Dokumentation, diese Angst, die Wahrheit zu sagen, und irgendwie scheint doch die angstvolle Wahrheit Dauer zu bekommen.

Ich möchte die Schatten von Leben und Tod auf der Leinwand flackern sehen. June fragt mich: Warum nimmst du diese Bilder?

Weil ich lebe.

Der Text dürfte im Zusammenhang mit About me geschrieben worden sein, wo Frank vielleicht die komplexeste Konstruktion für einen seiner „Wahrheitsfilme“ erfunden hat.

Der Film ist vom American Film Institute finanziert worden, und deshalb lässt Frank zuerst einen Herrn von dem fernen Institut auftreten. Es ist vom Projekt die Rede: mit einem Film die Musik, die in New York in der Luft und in der Epoche liegt, sichtbar zu machen. Dann führt Frank eine Schauspielerin ein, die ihn in dem Film spielen (vertreten) soll, doch noch immer ist er selber im Bild. Er zieht sich nun aus ihm zurück: „Fuck the music ... I’m going to make this film about me“. Die (gegenwärtige) Musik wird nun mit Franks Lebenslauf mit Bildern und in Bildern kombiniert und mit dem eigenen Raum, mit jenem der Freunde und mit ihrer Arbeit. Aus der Kiste (buchstäblich) holt die Schauspielerin Lynn Reyner die Bilder — das sind Spuren, Eindrücke der Zeit — heraus, evoziert diesen sensiblen, halb introvertierten, halb dokumentarischen Selbsterfahrungslauf, die Bilder von unterwegs und die Bilder von jetzt aus Mabou in Neuschottland. Der Betrachter schaut in die Vergangenheit, die im Film ans Licht der Gegenwart gezogen wird, mit dem Kommentar, den Gedanken und den Grussadressen des Autors hinter der Kamera. Die Musiksequenzen, mit nervöser Agilität von Franks Kamera erhascht, schieben sich zwischen die Dokumente und die Fiktion des Films, treten in einen Gefühls- und Gedankenverkehr mit ihnen.

About me: Robert Frank ist kein eigentlicher Dokumentarist, selbst wenn er sich Dokumentation vornimmt. Alle seine Arbeit ist Selbstspiegelung: Frank spiegelt die Aussenwelt in seinen Bildern und spiegelt sich, und das heisst sein Inneres, seine Geschichte, seine Befindlichkeit, seine Sensibilität zurück in die Welt. Intuitiv erfindet er für dieses sein „Sozialisierungsprogramm“ immer wieder neue Formen. Die Filme, die das Bild- und Erfahrungsmaterial von früher aktualisieren, sind nicht die letzte Stufe. Zu jedem Film — auch zu den nie veröffentlichten 8mm-Streifen — stellt Frank Kontaktmontagen her; die Filme werden also zurückprojiziert aufs Papierbild und kommen so, erneut abgetastet von einer Filmkamera oder einer Videokamera wieder in andere Filme: eine endlose Spirale.

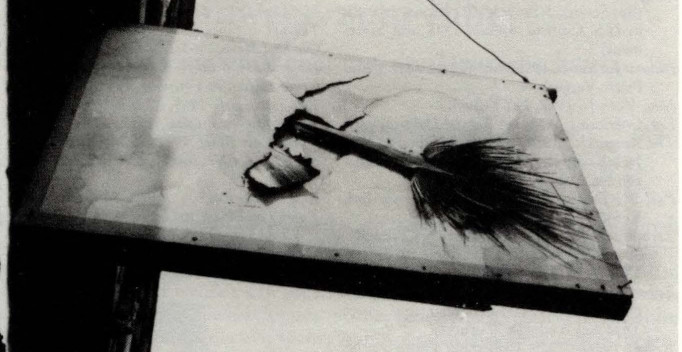

Die Filme sind nicht die einzige Form dieses künstlerischen und sozialen Programms. Robert Frank hat mit der Fotografie nie ganz aufgehört. Immer wieder entstehen Aufnahmen, in die sich Frank selber unübersehbar einschreibt. Beispielsweise hat er mit einem Versandhausfotoapparat eine Sequenz (Fragmente am Strand von Neuschottland) aufgenommen, hat die Kamera eingeschickt und die zwölf quadratischen Farbbilder auf ein Blatt montiert, ergänzt durch das ganze dokumentarische (oder kommerzielle) Material der Operation — Inserat, Korrespondenz, Verpackung, Frankatur —, ergänzt durch einige Farbretouchen und grafische Zusätze. Die Komposition existiert nicht als Fotografie, sondern als Siebdruck. Einschreibung im wörtlichen Sinne auch in einer Anzahl von Aufnahmen, indem Frank Botschaften in das noch nicht ausgetrocknete entwickelte Negativ kratzt. Einschreibung durch Kombination von Einzelbildern zu einer Gesamtansicht. Einschreibung durch Fotografie von Fotografien, auf die Frank zum Teil auch mit Tusche geschrieben hat.

Eigenartigerweise hat die Bewegung des New American Cinema, die ja auch die Filmkritik stark beeinflusste, vor allem die beiden ersten Filme Robert Franks begeistert begrüsst, die sich als wenig bezeichnend für die Demarche des Künstlers herausgestellt haben. Die auf The Sin of Jesus folgenden Filme sind als missraten oder unbedeutend bezeichnet und in Misskredit gebracht worden, obwohl sie erst die Eigenartigkeit Franks artikulieren.

Zwei „dokumentarische“ Filme haben sich in die Reihe der Selbstspiegelungen geschoben: Cocksucker Blues (1972) und Energy and How to Get it (1980), ein langer Film über die zweite grosse Amerikatournee der Rolling Stones und ein kurzer über einen von den Behörden verfolgten, bankrotten verrückten Erfinder.

„Ueber“ trifft zu: Zweimal hat sich Frank in die beobachtende Distanz zurück begeben. In Cocksucker Blues, dessen öffentliche Aufführung von den Stones untersagt worden ist, kommt zuweilen wieder der „Ton“ von The Americans auf, die unnachahmliche Fähigkeit Franks, die unvorhersehbare, spontane Geste eines Menschen ebenso spontan ein- und aufzufangen. Ueber weite Strecken sind die Stones und ihre Fans, das Hotelpersonal, die Roadies und Groupies, die leeren Momente vor und nach den Konzerten im Zentrum. Frank praktiziert die von ihm „erfundene“ Möglichkeit des cinema direct virtuos: Er beginnt seine Einstellungen mit identischer Ton- und Bildperspektive, lässt den Ton am Ort und bewegt die Kamera völlig frei und willkürlich, um nach bewegten Ausflügen wieder an den Ursprung der Einstellung, den der Ton nicht verlassen hat, zurückzukehren. Das ist die Figur, die ihn selbst ins Geschehen einbringt. Wiederholt filmt er sich in Spiegeln, und er wendet sich seinem Tonmann und Freund Dany Seymour zu. Im Ansatz ist also vorhanden, was ausformuliert auf der Plattenhülle von Exile on Main Street (Rolling Stones Records, 1972) erscheint: die hier in vielen Anläufen beschriebene Verschmelzung von Innen und Aussen, Gegenwart und Vergangenheit, Nicht-ich und Ich: in der Montage, der Verschmelzung der Tourneebilder 1972 mit dem Fotobuch The Americans.

Die dem Ton davonlaufende Kamera, eine Kamera, die die Identität von Erzählzeit und erzählter Zeit fühlbar macht, ein ganz starkes Gefühl von Gegenwart und Gegenwärtigkeit des Filmemachers, ist sehr auffällig in Energy and How to Get it und vor allem im bislang letzten Film Robert Franks, This Song for Jack (1983). Zum Anlass des fünfundzwangzigsten Geburtstags von Jack Kerouacs On the Road trafen sich Freunde des Dichters zu einer Feier in Bolder, Colorado, und Frank wurde gebeten, das Ereignis auf Film festzuhalten. Er hat es als Beteiligter getan, der „zufällig“ Kamera und Recorder dabei hatte. Wahrscheinlich ist der Familienfilm „objektiv“ kein bedeutendes Werk. Er ist bedeutend für Robert Frank selber, evoziert er doch das geistige Klima, aus dem heraus das ganze Werk seit „The Americans“ — dessen Erstausgabe ja fast gleichzeitig mit On the Road erschien — gewachsen ist. Ginsberg, Orlovsky, Gregory Corso, William Bourroughs und viele andere, die bei der Kerouac-Feier erscheinen, sind in allen Fotos und Filmen Robert Franks gegenwärtig. Sie bilden den drittinnersten Kreis von Franks Werk, nach seinem Ich, nach seiner Familie.

Video

Es hat verhältnismässig lange gedauert, bis Robert Frank zu dem Medium gekommen ist, das seinem bildnerischen Suchen in idealer Weise entgegenkommt: Video. In vielen Kursen, zu denen man ihn immer wieder einlädt, hat er es erprobt. Und seit Mitte dieses Jahres liegt das erste Werk vor: Home Improvements. Fs setzt „formal“ (was „formal“ heisst, ist inzwischen klar geworden) fort, was Frank bisher versucht hat, in einer Weise, die eben nur das neue Medium erlaubt: die vorläufig letzte Windung der Spirale, die Robert Franks Spur in der Bild-Bewegung-Problematik, im Feld der Zeitmaschine Film, in der Ueberbrückung von Innen und Aussen ist.

Frank ist kein Theoretiker; er funktioniert nicht so. Seine Hinwendung zu Video beschrieb er in einem Gespräch, das ich mit ihm im Juni 1984 führte, so:

Die Videokamera — und ich meine eine der neuesten, der kleinsten — ist ein sehr persönliches, intimes Werkzeug. Sie bewirkt ein ganz anderes Bewusstsein des Benützers als eine Foto- und Filmkamera. Mit Video arbeiten ist viel näher beim Schreiben. Ich manipuliere meine Videoaufnahmen nicht, lege zum Beispiel nie einen zusätzlichen Ton an. Wenn die Videokamera läuft, verspüre ich immer eine Art Stunde der Wahrheit. Beim Filmen hat man dieses Gefühl von Intimität nie; da sind zu viele Apparate involviert und zuviele andere Leute. Mit der Videokamera ist man allein; sie ist wie ein Bleistift. Man kann Dinge sagen, die man mit Film nie wird sagen können. Meine Filme kommen mir heute wie eine Vorbereitung für die Videoarbeit vor. Video lässt mir die Möglichkeit, meine Befindlichkeit, meinen Zustand nach aussen zu kehren. Es macht einen Unterschied, ob ich Sie jetzt hier aufnehme oder in Mabou oben. Ich bin da nämlich anders und vielleicht sind auch Sie anders. Der Film lässt diese Nuancierungen nicht zu. Das hat eine gewisse Aehnlichkeit mit den frühen Fotografien. Doch es geht weit darüber hinaus. Wenn man fotografiert, nimmt man nur und gibt nichts zurück. Mit Video habe ich erstmals das Gefühl, ich gebe etwas von mir zurück. Ich enthülle etwas von mir. Möglicherweise hat dieser Eindruck damit zu tun, dass ich so lange fotografiert habe. Wer weiss.

Wenn kreative Menschen versuchen, ihr Credo zu formulieren, bin ich sehr skeptisch. Man hat ja einfach etwas in sich, und man versucht, es herauszugeben. Und wenn man sagt, man wolle jetzt alles anders und neu machen, muss man vorsichtig sein. Es handelt sich immer um eine Variante des einen und einzigen Themas, das man in sich trägt. Man hat ja nicht so viele grossartige Ideen.

Home Improvements beginnt mit der Familienfeier zum 59. Geburtstag von Robert Frank, geht dann hinüber zu einem Gespräch über ein Baby von Freunden; dies leitet weiter zu Gedanken über Pablo, den Sohn, der seit Jahren im Spital liegt. Briefpapier und Stift führen wieder in den Innenraum. Zuspruch für June, Robert Franks Frau, die ebenfalls krank ist. Von New York springt der Film nach Mabou: Ein Raum, ein Fenster und vor dem Fenster ein Feld, Telephonmasten, das Meer. This is my room. 1 look out of the window. A nd what do I see? Communication. “Es ist kein Kommentar, den Robert Frank über die Bilder spricht; er spricht immer wieder in die Bilder. Nun betrachten June und Frank Dias: „Das ist... und das ist.. .“, sagen sie. Wie zufällig (aber das hat natürlich eine untergründige Logik) kommen wieder Briefe oder ein Tagebuch, Geschriebenes jedenfalls, ins Bild. Eine alltägliche Situation dann: Stürmisches Wetter, Wind im Mikrophon, June im Auto; Frank ruft, sie solle das Fenster öffnen, er muss laut und lauter schreien. Dann sitzen beide im Auto, und die Kamera entdeckt eine Fliege am Fenster, zeigt sie, nah, näher, scharf und schärfer. Sie „vergisst“ alles andere. Die nächsten drei Sequenzen „gehören“ June: sie arbeitet an einer ihrer Plastiken, sie hört, den Oberkörper wiegend, Musik. Und nun ist sie im Spital, redet aus weissen Kissen mit der Kamera, mit dem Mann mit der Kamera, a camera.“, sagt Robert Frank in einem anderen Film.) Das Weihnachtsfest und seine Vorbereitungen rufen wieder die Erinnerung an den kranken Sohn, die tote Tochter herbei. „Ich denke an Pablo“, sagt die Kamera, wenn sie die Festvorbereitungen zeigt, „let’s be more happy, Pablo“. Ein Besuch im Spital folgt, der Bericht, weshalb Allen Ginsberg Frank nicht begleiten will. Auf dem Heimweg vom Spital in Brooklyn spricht die Kamera mit sich selber: „He knows when I’m trying to have hope“; Leute auf der Strasse, Flugzeuge am Himmel. „Da gibt es Leute, die sich frei bewegen, und da gibt es andere, die sind eingeschlossen“. Die Kamera entdeckt in der Subway Station ein Graffiti,,It was dark“. Winter in Mabou, Winterdetails, June ist zurück, erzählt, diskutiert über Bilder; die Kamera sucht, ist das Auge eines Zuhörers. Wieder sind wir in New York. Fotografien liegen auf einem Tisch, und die Kamera streift sie, wenn sie auf die Bleecker Street hinunter schaut; alte Zeitungen und Packpapier schweben über den Asphalt, und die Kamera rezitiert eine Passage von Jack Kerouac. „And here I am“, sagt Frank, den Kerouac-Satz auf nehmend, „not so famous. I’m looking out of the window“. Nun überquert ein Bowery Bum („happy man“) die Strasse; die Kamera geht mit und bleibt auf einem Camion stehen. „O/ course this makes me think of my, Bus Series’, the picture of the young black man... “. Wie um sich aus der Vergangenheit zu befreien, zeigt die Kamera nun die Zerstörung dieser alten Bilder (Frank und ein junger Mann durchbohren einen ganzen Stapel davon mit einem elektrischen Werkzeug). Und darauf folgt ein Stück fast demonstrativen gegenwärtigen Minutismus. Wieder ein Blick aus dem Fenster in Mabou, ein Blick in die Kälte. „I go to pick the garbage now and bring it down to the main road... I’ve to scratch the windshield. This is the scratcher, and this is the shield . . Nun stehen die beiden Abfallsäcke auf der Strasse, und die Kamera wartet mit ihnen („they wait for the garbage truck“). Die Kamera spricht: „Longshot of the road. Pan over to the house. Mailbox, tracks of the maildriver. View towards the shore. Reverse angle on garbage bags. Look, 1 can hear the truck. . . Yes Sir, it is the garbage truck. “Der Kehrichtwagen fährt ins Bild, ein Mann ergreift die Säcke. Robert Frank ruft ihm zu. „It’s a big moment“. Ob er filme, ruft der andere zurück. „Just for fun, for myself, you know“.

In diesem Moment ist der Film ganz da, bedeutet nicht mehr als sich selber in seiner Entstehung. An dem Punkt, mitten in die Reflektion des Zuschauers hinein, spricht sich Frank mit einer dem Rahmen entsprechenden trockenen, unsentimentalen Einfachheit aus: „I’m always doing the same images. I’m always looking outside. Trying to look inside. Trying something that’s true. But merely nothing is really true. Except what’s out there. And what’s out there, is always different. “

Nun pendelt die Kamera, zum Schluss des Films, zwischen dem Bildschirm im Living und musizierenden Leuten im Nebenzimmer, offenbar Nachbarn. Schliesslich kommt sie zurück auf einen Tisch. Darauf liegt ein Buch über Wetterkunde und eines von Blaise Cendrars. Das hat keine symbolische Bedeutung mehr. Die Bücher sind einfach da.

Wir haben gesagt, das Videotape Home Improvements sei eine weitere Drehung der Frankschen Spirale. Vielleicht sind es auch einige Drehungen zurück, zurück hinter The Americans, zurück an jenen Tag, da ein noch nicht dreiundzwanzigjähriger Schweizer in New York landet und arbeiten will. Robert Frank beschreibt diesen Moment heute gesprächsweise so:

Als ich herher kam, war ich völlig unschuldig. Ich wusste nichts. Ich war zweiundzwanzig. Und ich wusste nichts, absolut nichts. Es regt an, wenn man etwas Neues sieht. Es ist, wie wenn man ins eiskalte Wasser springt. Da wird man vollkommen aufmerksam. Man lernt unendlich viel in unglaublich wenig Zeit. Man ist sicher, dass man etwas tun kann. Man ist wach und völlig da.

Das einzige, was mich heute interessiert, ist das, was ich zuletzt gemacht habe. Und wenn man mir von meiner Vergangenheit spricht, mache ich nur ungern mit. Ich versuche auch nicht richtigzustellen, was irgendwelche Leute über Einflüsse und Entwicklungen sagen. Das zieht dich zurück in das selbe alte Wasser, das du schon durchschwommen hast. I should go back und swim in that pool again? I mean, what for? I‘d ruther go forwards.

Why, do you think, did I leave Switzerland?