Unsere Verbündeten in Bern, die Beamten der Sektion Film im Eidgenössischen Departement des Innern, zuständig für die schweizerische Filmförderung, mit denen wir während Jahren eine der Schweiz entsprechende Filmpolitik durchzusetzen suchten, äussern sich in letzter Zeit auffallend häufig in Zeitungen und Büchern, an Seminarien und an Tagungen. Sie predigen den Filmern radikales Umdenken und weisen sie darauf hin, dass sie sich nur zu bücken brauchten: das Geld für unsere Filme liege auf der Strasse. Sie weisen uns den Markt als Chance und zeihen uns der Subventions- oder gar der Rentnermentalität, weil wir glauben, Filme ohne Geld aus Bern nicht machen zu können und noch jeder um seinen Anteil am Subventionskuchen kämpft. Sie fordern uns auf, bessere Demokraten zu werden und die Abstimmung über unsere Filme, welche im Kino und am Fernsehen stattfindet, ernster zu nehmen: Der Prophet soll zum Berg gehen, weil ja das Umgekehrte - Bilder sind da einfach - offensichtlich nicht möglich ist. Kurzum: unsere Verbündeten waschen uns die Kappe. Das ist natürlich ihr gutes Recht und unter Verbündeten gelegentlich sogar notwendig und heilsam. Manche der geäusserten Gedanken haben mich nachdenklich gestimmt.

Seltsam ist dennoch, dass unsere Verbündeten diese Gedanken gerade jetzt äussern, jetzt, da der Film in der Schweiz in seiner grössten Krise seit dem Jahre Null steckt. So kann man den 1. Januar des Jahres 1963 bezeichnen, als das neue Filmgesetz in Kraft trat, jenes Gesetz, das erst ermöglichte, die Filmproduktion in der Schweiz mit staatlichen Geldern zu fördern. Mit Hilfe dieses Filmgesetzes wurde das aufgebaut, was man den “neuen” Schweizer Film nannte, im Gegensatz zum “alten” Schweizerfilm, der in den 50er Jahren zugrunde ging. Es waren unsere Verbündeten in Bern, welche dieses Gesetz über viele Jahre mehr als verwaltet haben, zu ihrer Ehre sei’s gesagt. Sie haben sich persönlich für einen kulturellen Aufbruch engagiert, der in der Nachkriegsgeschichte der Schweiz seinesgleichen sucht. Deshalb sprechen wir hier von “Verbündeten”.

Warum also gerade jetzt - mitten in der Krise - diese Schelte? Und warum derart öffentlich, ohne Vorwarnung? Ist es zufällig, dass dies zu einer Zeit geschieht, da man feststellen muss, dass die Eidgenossenschaft im Begriff ist, gegenüber dem Schweizer Film zu versagen, weil sie ihr Kind zwar bis zur Pubertät grossgezogen hat, es aber jetzt nicht weiter anerkennen will, ja verhungern lässt? Ist es Zufall, dass dies in einer Zeit der Rezession geschieht? Und ist es ein Zufall, dass es in einem Moment geschieht, da von allen Plakatwänden von den Werten gesprochen wird, “die wieder im Kommen sind”?

Ich fürchte, dass unsere Verbündeten schwanken, uns vielleicht tatsächlich im Stich lassen, weil sie der Probleme nicht mehr Herr werden, für die sie ja nur zu einem kleinen Teil verantwortlich sind. (Kurz nach der Niederschrift dieses Essays hat Thomas Maurer seine Stelle als Leiter der Filmförderung beim Bund gekündigt. Dabei hat die mangelnde Unterstützung für die Probleme der Filmfinanzierung innerhalb des Bundesamtes für Kultur eine massgebliche Rolle gespielt.) Ein Beispiel: Im Jahre 1974 erfragten unsere Verbündeten bei allen filminteressierten Organisationen, welches finanzielle Engagement des Bundes für eine gedeihliche Entwicklung des Films in der Schweiz für die kommenden Jahre nötig sein werde. Man richtete nicht etwa mit der grossen Kelle an, sondern ging damals von zehn langen, 20- 30 mittellangen und kurzen, sowie 10-15 Debütantenfilmen pro Jahr aus - einem Minimalprogramm für ein Land, das sich eine kleine kontinuierliche Filmproduktion leisten und eine entsprechende Infrastruktur aufrecht erhalten will. Aus den Stellungnahmen wurde für das Jahr 1980 ein Finanzbedarf von 9.75 bis 11.4 Millionen Franken errechnet. Heute, 1983, drei Jahre später, stehen rund 4,5 Millionen zur Verfügung. Und es wird uns gesagt, es liege gar nichts mehr drin. Und es wird uns gesagt, dass wir an der Krise selber schuld seien, weil...

Nein, so kommen wir nicht weiter. Und so kommt es, dass ich vom alten Schnee sprechen muss:

“Dass dies und das so und so ist, das ist ein alter Schnee. Wehe dem, der bei altem Schnee angetroffen wird, etwa beim Wegschaufeln! Neu muss der Schnee sein! Nichts ist so geschützt wie alter Schnee.”

Und dann meint der gute alte BB, der vielzitierte, noch:

“So wird ein Unrecht, zu Jahren gekommen, ganz unangreifbar, eine grosse Gemeinheit in zwei Wochen eine kleine Unregelmässigkeit und der Kapitalismus, der ja nur ein ‘Stoff’ ist, ein schlechter Stoff, ein alter Schnee.“ (Suhrkamp Werkausgabe Bd. 18, S. 184)

Man unterstelle mir nun nicht, dass ich dem “Kapitalismus” alle Schuld an unserer Krise gebe. Wohl aber müssen wir uns über die Bedingungen klar werden, unter denen wir als Filmer in diesem Land antreten. Ich werde in einem ersten Abschnitt vom Sockel der schweizerischen Filmproduktion sprechen, in einem zweiten vom Markt und schliesslich von der Aussicht, die sich daraus ergeben könnte.

Der Sockel

Worauf steht eine Filmproduktion in der Schweiz? Das Fundament ist - und das wird wohl auch in Zukunft so bleiben - die Filmförderung des Bundes mit Fr. 4’592’300.- im Jahre 1983, wobei Fr. 2’525’765.- in die direkte Produktionsförderung gehen (Herstellungsbeiträge), weitere Fr. 688’845.-in die Auszeichnung fertiggestellter Filme (Qualitäts- und Studienprämien), also indirekt auch der Produktion zugute kommen. Der Rest des Geldes wird für die Cinémathèque Suisse, das Schweizerische Filmzentrum, die Filmfestivals von Locarno und Nyon, die Solothurner Filmtage und andere filmkulturelle Aktivitäten gebraucht. Die meisten dieser Institutionen funktionieren seit Jahren mit Not- und Sparbudgets.

Nach einer Bestimmung, die seit 1982 in Kraft ist, kann ein Schweizer Film bis zu 50 Prozent seines Budgets und bis zum Maximalbetrag von 10 % des Filmförderungskredits, also Fr. 459’230.- durch den Bund finanziert werden. Damit sind - geht man hypothetisch vom Maximalbetrag aus - pro Jahr fünf Spielfilme möglich, und es bleibt eine Restsumme von Fr. 229’615.-. Natürlich kann der Begutachtungsausschuss, der dieses Geld verwaltet, nicht so verfahren, sondern er hatte unter den 45 Projekten, die ihm zum Beispiel an seiner zweiten von vier Sitzungen, des Jahres 1983 vorlagen, auch kleinere und mittlere Filmvorhaben zu berücksichtigen. Eines geht aber aus diesen Zahlen klar hervor: selbst wenn man elitär von einer minimalen Anzahl von 15 Regisseuren und Produzenten in der Schweiz ausginge, die alle zwei Jahre einen Kinofilm produzieren - das wäre mit 7-8 Filmen pro Jahr immer noch deutlich unter den 1974 definierten bescheidenen Zielvorstellungen —, reicht das Geld bei weitem nicht. Schon gar nicht, wenn man die Ueberzeugung teilt, dass auch eine Reihe von mittleren und kleinen Projekten gefördert werden müssen.

Tatsache ist denn auch unterdessen, dass kaum mehr ein Projekt die Hürde “Bern” im ersten Anlauf nimmt, wenn überhaupt. Im Jahre 1982 blieben 77 Projekte auf der Strecke (inkl. Zweiteingaben). Um überhaupt das Fundament eine Films legen zu können, müssen nahezu alle Filmer/Produzenten zunächst als Gesuchsteller über eine demoralisierende Kampfbahn, und sie müssen am Schluss in den meisten Fällen das defintive aus akzeptieren. Ich beklage nicht, dass es Wettbewerb gibt. Aber zwischen Kampfbahn und Sportplatz gibt es Unterschiede. Es ist unter diesen Umständen völlig fehl am Platz, wenn Thomas Maurer, bis vor kurzem zuständig für die Filmförderung des Bundes, in einem öffentlichen Vortrag die Filmer als “Künstler” ironisiert und unterstellt, sie möchten sich als “Staatspensionäre” in den “warmen Schoss des Staates” setzen. Kommt ja dazu, dass mit der Zusprache des Bundes noch gar nichts möglich ist; der nächste Grabenkrieg —zum Beispiel mit dem Fernsehen - steht dann an. Denn erst wenn die restlichen 50 Prozent des Filmbudgets (oder allenfalls mehr) gedeckt sind, kann der Bund seinen Beitrag auszahlen.

So wie es nur in den allerseltensten Fällen gelingt, einen grösseren Film ohne Bundesbeitrag herzustellen, gelingt es auch höchst selten ohne das Schweizer Feinsehen. Dieses hat im Jahre 1981 mit Fr. 1’684’800.-und 1982mitFr. 1’901’215.-an die Finanzierung von Schweizer Filmen beigetragen, darunter auch an viele Magazinbeiträge, Dokumentar-, Kurz- und Trickfilme. Seit zwei Jahren verhandeln die Filmer- und Produzenten-Verbände über ein Rahmenabkommen, das dem schweizerischen Filmschaffen kontinuierlich mehr Mittel zuführen soll. In Aussicht gestellt sind für die nächsten drei Jahre (ab 1983) jährlich 2.75 Mio. Franken für die ganze Schweiz. Das Fernsehen will grössere Filmproduktionen in der Regel mit einem Beitrag bis maximal Fr. 200’000.-mitfinanzieren (bisher bis Fr. 100’000.-). In Ausnahmefällen sind vor allem das Westschweizer und das Tessiner Fernsehen auch schon weit über diesen Betrag hinausgegangen.

Das Fernsehen hat gegenüber dem Kino mehr Mühe, eine „nationale” Finanzierungspolitik zu betreiben, da es auch die verschiedenen Bedürfnisse der drei Sprachregionen berücksichtigen muss. Dazu kommt, dass der Fernsehzuschauer im Gegensatz zum schweizerischen Kinogänger nicht gewöhnt ist Untertitel zu lesen, was für nationale Produktionen teure Synchronisationen erfordert. Schließlich bezahlen die Produzenten die Erhöhung der Beiträge mit zusätzlicher Abtretung von Rechten (Standard-Verträge).

In diesem Zusammenhang muss auch von den neuen Nutzungsformen von Filmen gesprochen werden, vor allem dem Pay-TV. Es spielte für die Finanzierung von Filmen in der Schweiz bisher keine Rolle, und es fehlt im jetzigen Zeitpunkt an Erfahrung, was sich aber mit der Zunahme der Abonnenten schnell ändern könnte. Als Ankaufspreise für zweimalige Sendung von Filmen durch die Rediffusion wurden Fr. 8’000.- bis 10’000.- herumgeboten. In einem Fall soll für einen amerikanischen Film Fr. 20’000.- bezahlt worden sein. Im Konkurrenzkampf zwischen SRG und Pay-TV wird bei solchen Preisen die SRG noch auf längere Zeit bestimmen können, ob sie das durch die Mitfinanzierung von Filmen erworbene Erstausstrahlungsrecht für sich beanspruchen oder allenfalls Dritten verkaufen will. Eine Beteiligung des Pay-TV an der Produktion eines Filmes wird wohl nur dann interessant sein, wenn das Schweizer Fernsehen nicht dabei ist.

Weitere Finanzierungsquellen sind Kantone, Gemeinden und Stiftungen. Diese Beiträge können im Einzelfall ausschlaggebend sein für das Zustandekommen einer Produktion, doch sind sie gesamthaft gesehen bescheiden. Die Maximalzusprachen gehen kaum über Fr. 35’000.— hinaus, liegen in der Regel zwischen Fr. 10’000.- und Fr. 20’000.-. In den letzten Jahren haben zudem zahlreiche Stiftungen wegen der Flut der Projekte ihre Filmförderung eingestellt, da sie sich als “minoritäre” Beteiligte sinnlos vorkommen. Auch wenn dies objektiv nicht stimmt, kann man für diese Kapitulation vor den Tatsachen ein gewisses Verständnis haben. Richtiger wäre wohl eine Spezialisierung, etwa Beiträge an Drehbücher oder an einzelne Autoren. Hierhin gehört vorläufig auch die “Aktion Schweizer Film“ des Schweizerischen Filmzentrums, die-wegen des beschränkten Budgets, das ihr bis heute zur Verfügung steht - sich auf Nachwuchsförderung beschränkt. Die Einführung des “Kinozehners”, einer freiwilligen Abgabe des Kinobesuchers von 10 Rappen pro Kinobillett, könnte eine deutliche Schwerpunktverschiebung bringen (man rechnet mit 2 Mio. Franken/Jahr). Aber bis jetzt sträubt sich die Mehrheit der Kinobesitzer mit fadenscheinigen Argumenten gegen diese in Deutschland längst praktizierte Selbsthilfe der Branche.

Eine international branchenübliche Finanzierungsquelle sind natürlich die Kino- und Verleihgarantien sowie Vorverkäufe. Aus Gründen die unter dem Titel Markt ausführlich zur Sprache kommen werden, betragen sie in der Schweiz nur in Einzelfällen mehr als Fr. 50’000.-, wobei man sich darüber klar sein muss, dass es sich dabei - da vorabzugsberechtigte - eigentlich um Blankokredite mit kleinem Risiko handelt und nicht um echte Investitionen, welche nicht vorabzugsberechtigt wären, sondern proportional zu den Gesamteinnahmen amortisiert würden. Auch letztere Beitragsform kommt indessen, wenn auch selten, vor.

Während Jahren wurde der Film in der Schweiz nicht nur von Filmern gemacht, sondern auch produziert. Wenn manche Filmer eine gewisse Kontinuität überhaupt erreichen, d.h. aus ihrer Filmarbeit leben können, so weniger aus den Honoraren der eigentlichen Filmherstellung, sondern als Produzenten. Je grösser die Budgets wurden, desto mehr wurde das Risiko für den einzelnen Filmer jedoch untragbar. So haben in jüngster Zeit wieder vermehrt Produzenten Filme mit teilweise grossen Eigenleistungen ermöglicht, wobei nur solche Firmen überhaupt dazu in der Tage sind, welche ihre Gewinne mit anderer Tätigkeit erzielen, etwa mit Werbefilmen oder Verleih. Es handelt sich genaugenommen um eine private Form der Kulturförderung, natürlich verbunden mit der Hoffnung, dass eines Tages ein Treffer alle Vorleistungen wieder einbringen werde. Diese Rechnung ging bisher in einem einzigen Fall - mit dem Film Die Schweizermacher — wirklich auf.

Es ist ohne Kenntnis der Bücher sehr schwierig, die Höhe der Produzenten- Eigenleistungen - in Budgetberechnungen ausgewiesen mit Fr. 100’000.- bis Fr. 550’000.— in ihrer genauen Bedeutung zu erfassen. Es sind wohl nur zum kleinsten Teil Barinvestitionen, sondern vielmehr nicht verrechnete Löhne von Firmenangestellten, investierte Handlungs- und Infrastrukturkosten sowie das Risiko, die “garantie de bonne fin”.

Die grossen Leistungen einiger junger Produzenten sollen nicht geschmälert werden, doch hat diese Form der Produktion in der Schweiz mit ihren beschränkten Mitteln auch ihren Pferdefuss: Natürlich erwarten die Produzenten die Abtretung der Rechte am Film, zumindest den Löwenanteil. Dies ist selbstverständlich für Gelder und Leistungen, welche der Produzent tatsächlich selbst eingebracht hat. Heikler stellt sich die Frage im Falle des sogenannten “kulturellen” Geldes, d. h. jenes Geldes, das auf Grund eines Drehbuches und/oder eines Autorennamens in die Produktion eingebracht wurde und nicht zurückbezahlt werden muss. Alain Tanner hat sich mit Recht auf den Standpunkt gestellt, dass der Herstellungsbeitrag des Bundes seine Mitgift in die Produktion sei, die es ihm erlaube, einerseits als Koproduzent auch am Erfolg seines Filmes zu partizipieren und anderseits eine gewisse künstlerische Unabhängigkeit gegenüber dem Produzenten, z. B. in der Wahl der Stoffe und vor allem der Schauspieler, zu behaupten.

Die bisher nur in Einzelfällen durchdiskutierte Frage der Rechtsverteilung und ihrer Konsequenzen für den Film in der Schweiz, berührt dessen Existenzfähigkeit als Ganzes. Um aus den Honoraren der Filmproduktion leben zu können, müsste ein Regisseur mindestens alle Jahre ein Film machen. Aus dem bisher Gesagten geht klar hervor, dass die schweizerische Filmproduktion diese Kontinuität bei weitem nicht einmal den Erfolgsreichsten bieten kann. Auch wenn man noch anerkennt, dass die Opferbereitschaft eines “Künstlers” grösser sein muss als diejenige eines Beamten, stellt sich hier ein zentrales Problem für die Zukunft. Auch Filmer werden älter, gründen Familien und haben ein Anrecht auf minimale soziale Sicherheit. Das Produzentenkino im alten Stil kann deshalb nur dann funktionieren, wenn die Produzenten ihrerseits längerfristige Pflichten übernehmen und bereit sind, mit ihren Autoren und Regisseuren Verträge über mehrere Filme abzuschliessen, die diesen die Existenz sichern. Ist dies nicht möglich - und aus den filmwirtschaftlichen Gegebenheiten in unserem Lande ist dies in den meisten Fällen anzunehmen - müssen sie die Filmer auch in Zukunft wesentlich am Erfolg der Filme beteiligen. Oder um es mit Otto F. Walter zu sagen: Auch die billigste Kuh muss fressen.

Und damit wären wir auch bei der weitverbreiteten Form der “Finanzierung” durch Fremd- und Selbstausbeutung angelangt. Es ist wohl schwer, den finanziellen Beitrag der Filmtechniker an den Film in der Schweiz zu erfassen, aber er ist beträchtlich, gehört zum “Sockel”. Die Filmtechniker stellen mit berechtigter Bitterkeit fest, dass die “Liebe zum Film” ganz und gar einseitig verteilt ist: eine Rechnung von “Kodak” wird bezahlt, mit ihnen wird gefeilscht (Wo ist nebenbei der Beitrag der an der Filmproduktion ebenso interessierten “Kodak”?) Viele Filme - unterdessen die meisten? - kämen ohne Lohnabstriche, nicht bezahlte Ueberstunden und Partizipationen gar nicht mehr zustande. Für diese Erscheinung gibt es Nebengründe und Hauptgründe. In Schlagworten die Nebengründe: Ueberforderte Produzenten und Regisseure. Im Klartext der Hauptgrund: Die “grossen” Filme sind auf der Basis der heute vorhandenen Mittel nicht mehr seriös zu finanzieren, jedenfalls nicht diese (noch immer bescheidene) Anzahl. Sie würden ohne den Beitrag der Filmtechniker einfach nicht mehr entstehen. Mancher wird sich wohl in Sorge um sich und den Film sagen: Besser eine Arbeit als keine, auch wenn die Bedingungen mies sind.

Und Schliesslich die Selbstausbeutung der Filmer. Ist einer reich geworden in diesem Metier? Hat einer Erspartes, mehr als er allenfalls braucht, um einen neuen Film zu beginnen? Wer keinen reichen Vater hatte - und das sind die meisten - hat gar nichts oder Schulden. Und sie investieren noch einen Teil ihrer Gage in den nächsten Film. Nun gehört es sicher zum persönlichen Charme der Filmer, dass sie ihre Filme à tout prix machen wollen, auch unter Einsatz ihrer bescheidenen Reserven. Ihnen aber dafür noch die Schuld an der Krise des Films in der Schweiz in die Schuhe schieben zu wollen, das geht entschieden zu weit.

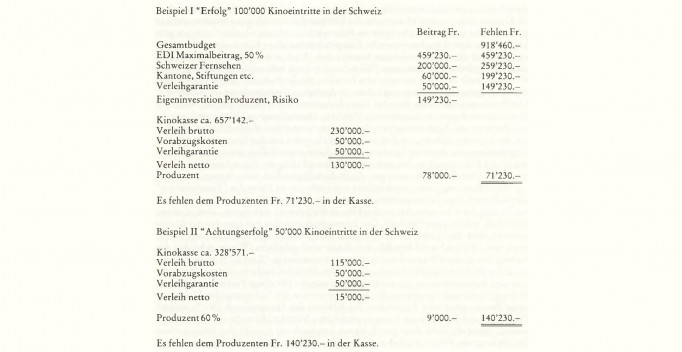

Die genannten Tatsachen ermöglichen die im folgenden ausgeführten Grenzwertrechnungen für Filmproduktionen in der Schweiz aus eigenen Mitteln und aus Rückflüssen aus dem Binnenmarkt. Dabei gelten folgende Annahmen: Der Bund übernimmt 50 Prozent des Budgets und gibt den gesetzlichen Maximalbeitrag aus. Das Fernsehen steigt ebenfalls mit seinem derzeitigen Maximalbeitrag ein. Kantons-, Stiftungs- und Verleihgelder entsprechen praktischen Erfahrungswerten.

Der Film in der Schweiz ist wahrlich ein schlechtes Geschäft, auch wenn man von spekulativen Zuschauerzahlen ausgeht. Denn wer würde es wagen, mit Sicherheit vorauszusehen, dass sein Film zu den dreissig erfolgreichsten des Jahres gehören wird - das heisst nämlich: 100’000 Zuschauer zu gewinnen, wenn im gleichen Zeitraum (1982) 402 Filme, davon allein 165 amerikanische in die Schweiz eingeführt wurden. Sichtbar wird: Ein mittleres Spielfilmbudget von Fr. 918’460.- lässt sich bei uns auch im Erfolgsfall nicht finanzieren, auch wenn darin 56,5 Prozent nicht rückzahlbare “kulturelle” Gelder und 22,8 Prozent nur im Erfolgsfall rückzahlbare Gelder stecken, also 79 Prozent der Gelder für den Produzenten kein Risiko darstellen. Nicht einmal die kleine Eigeninvestition von 16,2% ist amortisierbar.

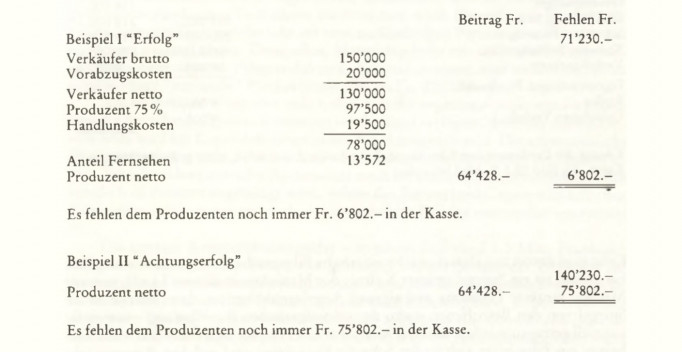

Viel besser sieht es auch dann nicht aus, wenn Auslandsverkäufe dazu kommen. Gehen wir von der realistischen Annahme aus, dass der Film, der auf dem Binnenmarkt 50-100’000 Kinoeintritte gemacht hat, noch sFr. 150’000.- im Ausland einbringt.

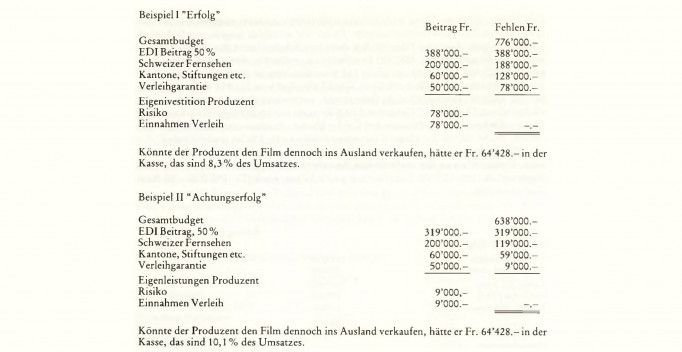

Nimmt man an, dass es sich um eine rein schweizerische Produktion handle, welche im Ausland nicht verkaufbar ist (Sprache, Stoff), die sich aber in der Schweiz ohne Gewinn wenigstens selbst tragen sollte, also eine “Operation blanche”, ergeben sich folgende Zahlen [siehe Tabelle].

Geht man davon aus, dass eine schweizerische Filmproduktion nur dann einen Sinn hat, wenn sie ein Spiegel unserer Kultur, der Menschen in diesem Lande, unserer Mythen, unserer Probleme und eigenen Angelegenheiten ist, dann müsste dieser Spiegel von den Betroffenen - also der schweizerischen Bevölkerung - soweit finanziell getragen werden, dass das Risiko für den Produzenten zumutbar wird. Das heisst: ein Film muss sich in der Schweiz finanzieren und auf dem Binnenmarkt amortisieren lassen. Öffentliche und private Gelder müssen in einem Verhältnis stehen, die den ausserordentlich beschränkten Möglichkeiten des Marktes angemessen sind.

Damit strapaziert man das “kulturelle Argument” in keiner Weise. Es hat überhaupt keinen Sinn, diesselbe Ware herzustellen, wie sie schon buchstäblich tonnenweise importiert wird. Dazu sind wir weder vom Können her imstande noch stehen uns im entferntesten Mittel zur Verfügung, solche Ware herzustellen (Zum Vergleich: 1982 kostete eine amerikanische Filmproduktion durchschnittlich 11,3 Mio. US-Dollar, das sind nach heutigem Kurs rund 23,5 Mio. Schweizerfränkli. Für die Lancierung werden dann jeweils nochmals zwischen 6 und 10 Mio. Dollar investiert... Zahlen aus: NZZ 1982, Nr. 204, S. 65).

Wir stellen also fest: Der Sockel einer schweizerischen Filmproduktion besteht im Augenblick aus Fr. 638’000 - bis 776’000-, je nach Einschätzung der Erfolgschancen eines Filmes.

Eine Möglichkeit, diese für viele Filme viel zu knapp bemessenen Mittel aufzustocken, ist die Koproduktion mit dem Ausland. Diese mag in einzelnen Fällen ihre Berechtigung haben, aber sie ist auf die Dauer weder eine Lösung für eine “nationale Kinematographie”, welche die oben angeführten Ziele verfolgt, noch vermag sie die schwerwiegenden Finanzierungsprobleme der schweizerischen Filmproduktion als Ganzes zu lösen.

Gegen Koproduktionen spricht einmal die Reziprozität der staatlichen Förderung, welche unsere viel zu knappen Mittel teilweise noch ins Ausland abführt. Dies könnte ja noch angehen, wenn dafür grössere zusätzliche Mittel in unser Land strömen würden. Dies ist aber nur scheinbar der Fall. Zwar werden die Produktionsmittel für einen Film allenfalls massiv vergrössert, gleichzeitig aber auch der schweizerischen Filmproduktion entzogen, in dem unsere schon eh unterbeschäftigten Filmtechniker noch weniger Arbeit bekommen, weil sie teilweise oder fast ganz von ausländischen Technikern übernommen wird. Dasselbe gilt für die technische Infrastruktur, welche sehr oft vom ausländischen Partner gestellt wird, was wiederum unsere Labors, Tonstudios, Materialverleihe etc. trifft, die unentbehrliche Basis einer eigenen Filmproduktion. Koproduktionen sind zudem teurer als vergleichbare “nationale” Produktionen (bis zu Fr. 200’000.-).

Am schwersten wiegt aber sicher, dass sich die organisatorische wie die künstlerische Entscheidungsgewalt meistens ins Ausland verlagert, denn die schweizerische Seite wird bei Koproduktionen in der Regel minoritär sein. Die schweizerische Filmgesetzgebung sieht dafür auch ausdrücklich grossen Spielraum vor, indem einem Film die schweizerische Nationalität noch bei einem Finanzierungsanteil von lediglich 20 Prozent zugebilligt wird, sofern das Partnerland Gegenrecht hält (was dieses ohne weiteres tun wird, da der umgekehrte Fall für niemanden interessant ist).

Die grossen Koproduktionsgelder - in einem Fall rund 3,5 Mio. Franken - bringen automatisch den Zwang zur grösseren Verwertbarkeit der Produkte auf den etablierten internationalen Kanälen der Kinos und der Hirnbahnen mit sich, also Starsystem, aufwendige Dekors, standartisierte Geschichten, hohen Unterhaltungswert. Die beidseitige Nationalität hat zwangsläufig eine thematische Internationalisierung zur Folge, gegen die man natürlich nichts einwenden könnte, wenn sie emanzipatorischen oder völkerverbindenden Zielen dienen würde. Die Erfahrung zeigt, dass der grössere gemeinsame Nenner die Stosskraft beider Partner schwächt und das teure Medium “Grossproduktion” die Form bestimmt und nicht umgekehrt. Im ganzen tragen deshalb Koproduktionen zur Schwächung der schweizerischen Filmproduktion bei, was nicht heisst, dass sie unbedingt den Film an sich schwächen.

Bisher war schon mehrmals von den speziellen Marktverhältnissen in der Schweiz die Rede. Darauf ist nun näher einzugehen, weil vor allem diese Marktverhältnisse die Möglichkeiten der schweizerischen Filmproduktion definieren.

Der Markt

Unsere Verbündeten in Bern empfehlen uns die Chance des Marktes als Lösung der Krise: Nur bücken, das Geld liegt auf der Strasse. Wir sollen marktgerechter produzieren, heisst das wohl.

Sicher wird diese Empfehlung den Beifall aller finden, denn wer produziert schon gerne eine Kunst oder Ware, die niemanden interessiert? Sie wird ganz besonders die Unterstützung jener Demokraten finden, die glauben, Demokratie und hohe Zuschauerzahlen beim “Spiel ohne Grenzen” seien dasselbe. (Nicht annehmen würden sie diesen Zusammenhang vermutlich beim Pornofilm.) Und schliesslich wird der Beifall jener geradezu dröhnend sein, die schon immer meinten, weniger Staat, mehr Privatinitiative und mehr Wettbewerb allein brächten schon Einsparungen für den Staat.

Eine ähnliche Diskussion wird mit Heftigkeit in einem Buch mit 592 Seiten Umfang auch in der Bundesrepublik Deutschland geführt, in “Bestandsaufnahme: Utopie Film” (Hrg. Alexander Kluge, Zweitausendundeins, Frankfurt a.M. 1983). Woraus ersichtlich wird, dass die Dinge nicht so einfach liegen. Sie sind sogar ziemlich kompliziert. Und das erleichtert es, schlagwortartig einfache Rezepte als Lösungen anzubieten, die keine sind. Vergessen sind all die Voraussetzungen und Realitäten, welche die schweizerische Filmproduktion beherrschen. Endlich darf man es wieder sagen: Macht publikumswirksame Filme, und eure finanziellen Probleme sind gelöst.

Ja, wir möchten schon. Aber unser Gespräch mit dem Publikum hat erst begonnen. Auch erschwert der Lärm der grossen Kino-Maschinen normale Beziehungen. Sprechen wir zu leise, gehen wir unter. Brüllen wir, so wirft man uns vor, uns fehlten die Zwischentöne. Und wie man im Kapitel Sockel bereits sah, rettet uns die Publikumsgunst zumindest finanziell nicht. Doch werden wir konkret und beginnen von vorne.

Einer, der von einem fremden Sterne käme und in einer brasilianischen Stadt das Radio andrehte und einen der vielen Lokalsender einstellte, würde sich wundern, fast nur amerikanische Schlager und Discomusik zu hören. Dieselbe übrigens, wie überall. Er würde sagen: Seltsam, die Brasilianer machen offenbar keine Musik und wenn sie welche machen, muss sie sehr schlecht sein. Oder noch schlimmer: Die Brasilianer wollen gar keine brasilianische Musik hören. Als ich 1975 das erste Mal Brasilien besuchte, war brasilianische Musik noch sehr gegenwärtig im Radio. Schon damals sagte man mir: Es ist ein Jammer wie unsere Musik durch die Amerikaner verdrängt wird. Heute ist die Eroberung der Sender perfekt. Musik am Radio ist weitgehend amerikanische Musik.

Vor allem die Amerikaner reissen tatsächlich “alle Dinge dieser Welt in die Warenzirkulation” (Bertold Brecht, zitiert von Alex Bänninger in seinem Vortrag “Der Filmmarkt als Filmchance”), und sie machen dabei bekanntlich vor dem Heiligsten nicht halt. Diese kulturelle Kolonisation durch Hard- und Software - und Software ist für sie alles, auch Philosophie, Kunst und Religion - ist eine Bedrohung für alle anderen Kulturen geworden, weil sie diesen die wirtschaftliche Basis entzieht und sie damit auslöscht. Diese Kulturinvasion infiltriert unser Denken subversiver als es dem Opapa-Kommunismus je möglich war. Ein erfolgreicher brasilianischer Musiker erzählte mir, dass es für ihn immer schwieriger werde, Platten aufzunehmen. Nicht etwa weil die Produktionskosten derart gestiegen wären, sondern weil die Verbreitungskanäle durch die amerikanischen Medienkonzerne beherrscht und die Lancierungskosten einer Platte damit ins Unbezahlbare gestiegen seien, nicht mehr zu finanzieren mit den vergleichsweise bescheidenen Auflagen, die in Rio immerhin reissenden Absatz fanden.

Aehnliche Zusammenhänge dämmerten mir und anderen in der Filmlandschaft Schweiz auf. Als ich ins filmbewusste Alter kam, war in der Schweiz die Leinwand schon besetzt: vom amerikanischen und europäischen Film. Einen Schweizerfilm oder Schweizer Film oder Film von Schweizern gab es nicht, und ich vermisste ihn auch nicht. Ich hatte zwar früh Fantasien, Filme zu drehen, aber diese Filme im Kopf und später auf dem Papier lehnten sich an amerikanische und europäische Vorbilder an. Erst als wir unsere Filme auch noch machen wollten, merkten wir, in welcher Falle wir sassen. Es gab diesen Film in der Schweiz über Schweizer von Schweizern weder als Struktur, noch als Verbreitungsform, geschweige denn als Theorie, weil die Schweiz in Sachen Film - mit einer durch den Zweiten Weltkrieg bedingten Ausnahmezeit - immer ein kolonisiertes Land war. Sie gehörte zu den zahlreichen Zelloluid-Republiken der Amerikaner, die ihr Imperium lange vor meiner Geburt fest installiert hatten.

Ich rede nicht einem neuen Nationalismus oder Chauvinismus das Wort, im Gegenteil. Aber man muss die Dinge sehen, wie sie sind: die Kultur von Einzelnen, von Gruppen, ja von ganzen Völkern droht in der weltweit vermarkteten Monokultur der Amerikaner unterzugehen. Es geht nicht mehr um Assimilation, Vermischung, Austausch, es geht um Vernichtung. Und es wäre falsch, diese weltweite Besetzung nur unter ökonomischen Gesichtspunkten zu betrachten wie das Beispiel der brasilianischen Musik zeigt. Bald werden die Brasilianer ihren Musikern sagen: Macht so gute Musik wie die Amerikaner, und wir werden euch zuhören.

Schlimm war und ist, dass unsere Arbeit als Filmer von unserer Umwelt und von unserem Publikum an amerikanischen Masstäben gemessen wird, denen wir - auch bei gesundem Selbstbewusstsein - weder genügen können noch wollen. Und noch schlimmer ist, dass nicht nur die Leinwand, sondern auch unser Hirn vom amerikanischen Denken besetzt war und teilweise noch ist. Wir konnten zunächst gar nicht anders, als in den Filmkategorien Hollywoods oder allenfalls europäischer Filmindustrien denken. Wir stotterten in einer Sprache, die nicht die unsere war. Nur langsam lernten wir, zusammen mit anderen ähnlichen Bewegungen, eine eigene Sprache zu sprechen. So verstanden, kann man die verschiedenen “neuen” Kinematographien alle als Gegenbewegung zum amerikanischen Filmimperialismus verstehen: den Neorealismus, die Nouvelle Vague, den neuen deutschen und den neuen Schweizer Film, den Autorenfilm ganz allgemein, ja selbst das New American Cinema. Aber das Publikum zog nur teilweise mit, war nur bedingt bereit, neue Sprachen zu lernen. Und heute, so scheint mir, findet in dieser Hinsicht eine eigentliche Regression statt. Vielleicht weil wir es zu lange nicht schafften, deutlich genug zu sprechen.

Unsere Verbündeten in Bern, die uns marktgerechteres Produzieren empfehlen, verschweigen überdies, was sie selbst sehr genau wissen: “Voraussagen über die Marktchancen eines Filmes können zuverlässig kaum mehr getroffen werden.” (Alex Bänninger) Von den rund 200 produzierten amerikanischen Kinofilmen des letzten Jahres brachten gerade 10, das sind 5 Prozent, das Geld, welches die Produktions-Maschine in Gang hält. Die Amerikaner beziehen ihre Marktmacht sicher auch aus ihrem stupenden Können, aber noch viel mehr aus einem Verteil-System, das sich wie ein vielarmiger Polyp um die ganze Welt legt. Noch die letzte Schwarte ihrer Produktion kommt überall ins Kino, unabhäing von Qualität und Nachfrage. Und wenn diese Schwarte in der Schweiz auch nur einige Fränkli bringt, die dünnen Rückflüsse werden, gesammelt, zum Strom. Ein Film aus der Schweiz (und anderen Zelloluid-Republiken) steht immer allein, muss für sich selbst werben, durch Qualität. Kein Verleiher und kein Kinobesitzer wird ihn blind- oder blockbuchen (müssen). Und wenn er die Qualität hat, heisst dies noch lange nicht zwingend, dass sie “das Publikum” auch sieht.

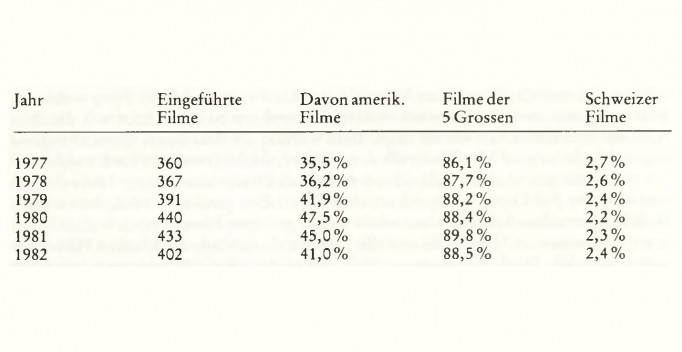

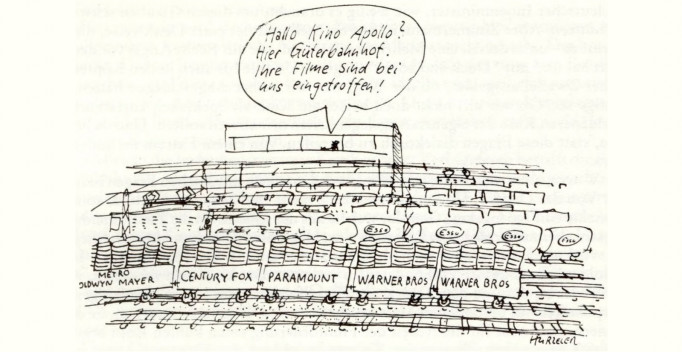

Welches sind die praktischen Folgen dieser Marktlage? Sie schlägt sich am eindrücklichsten in der Filmeinfuhr-Statistik nieder. In den folgenden Zahlen sind nur die ordentlichen Einfuhren gerechnet, also jene Filme, die mit kommerzieller Absicht importiert wurden (ausserordentliche Einfuhrbewilligungen erhalten zum Beispiel filmkulturelle Organisationen, Festivals etc.) Wir gehen weiter davon aus, dass dem ausländischen Angebot 10 Schweizer Filme gegenüberstehen (es gibt über sie keine vergleichbare Statistik), eine Anzahl, die kaum je wirklich erreicht wurde. Unter “Filme der fünf Grossen” sind die Filmländer: USA, Frankreich, BRD, Italien und Grossbritanien zusammengefasst. Dass in den Filmen der kleineren “Grossen” teilweise auch amerikanisches Kapital steckt, dürfte in Anbetracht des amerikanischen Verteilungs-Monopols in vielen Ländern evident sein.

Was heisst marktgerechtes Verhalten auf einem Markt, dessen Wettbewerb derart verzerrt ist? Wir und unsere Verbündeten müssen damit leben, dass unser Publikum im Kino beschränkt ist und für die Schweiz im Erfolgsfall pro Film zwischen 50’000 und 100’000 Zuschauern liegt. Für die Kalkulation wird die Zahl von 50’000 Eintritten das oberste Risiko darstellen, da “Voraussagen über die Marktchancen eines Filmes” nicht zuverlässig sind. Da hilft auch bessere Erfolgs-, Verwertungsplanung und systematisches Marketing nicht viel weiter. Das finanzielle Potential des Marktes ist bescheiden nicht zuletzt wegen der “abnormen Kosten” (Laurens Straub in “Bestandsaufnahme”) der Kinos und des Verleihapparates.

Es stimmt auch nicht, dass der Schweizer Film den “wirtschaftlichen Gesetzen und dem Markt von Angebot und Nachfrage” entzogen ist (Alex Bänninger). Er steht im Gegenteil im rauhen Wind eines erbarmungslosen internationalen Konkurrenzkampfes um jeden Zuschauer. Es geht also gar nicht um das “kulturelle Argument”, das tatsächlich ausgeleiert ist, sondern darum, dass die Filmproduktion in der Schweiz ohne massive Hilfe durch nicht-rückzahlbare Gelder nicht lebensfähig ist. Und es geht darum, dass diese Hilfe heute viel zu klein ist und deshalb namhaft erhöht werden muss, wenn es auch in Zukunft eine schweizerische Filmproduktion geben soll. Ich hoffe, die Gründe dafür geklärt zu haben.

Mein muss die Filmproduktion in der Schweiz nicht fördern, sondern finanzieren, wenn man eine Filmproduktion in der Schweiz will. 1974 haben unsere Verbündeten diesen Finanzbedarf für 1980 errechnet. Für 1983 beträgt er 9,75 bis 11,4 Mio. Franken von Seiten des Bundes plus Teuerung.

Aussicht

Wohl niemand bestreitet, dass die schweizerische Filmproduktion in ihrer grössten Krise seit ihrem Neuentstehen im Jahre Null steckt. Diese Krise ist nicht auf die Schweiz beschränkt, es gibt sie auch in Deutschland. Sie ist auch nicht allein eine Krise der Filmwirtschaft, sondern sie hängt mit der Weltwirtschafts-Krise zusammen. Diese Krise des Films ist einmal ökonomisch bedingt, weil die Illusionen, dass es gelingen könnte, mit einer nationalen Kinematographie auf dem Binnen- oder sogar auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu werden, ausgeträumt sind. Auch wenn wir zusätzliches Publikum gewinnen können und müssen, so wird es in der Regel zu klein bleiben, um unsere Abhängigkeit vom “kulturellen Geld” wesentlich zu verändern. So muss unsere Legitimation gegenüber der Gesellschaft von einer anderen Seite kommen.

Neben der ökonomischen Krise gibt es - das ist zuzugeben - auch eine geistige. Auch sie ist nicht auf die Schweiz beschränkt und ist meiner Meinung nach ein Aspekt der weltweit aufsteigenden Restauration. Der neue Schweizer Film bezog seine Kraft aus einer emanzipatorischen Bewegung, einer Hoffnung, dass diese Welt, repräsentiert in der Schweiz, veränderbar sei. Unterdessen demonstriert uns ein deutscher Innenminister, wie wenig es braucht, um diesen Glauben schwer zu erschüttern. Aber Zimmermann ist nur ein Stellvertreter einer Denkweise, die - so scheint es - unterdessen eine Mehrheit erfasst hat, die mit Recht Angst vor der Zukunft hat und mit “Duck and cover” reagiert. Und sie hat auch in den Köpfen der Filmer Zweifel ausgelöst, ob der Weg, den wir bisher eingeschlagen hatten, der richtige sei. Ob wir uns nicht doch besser am Kino als Spektakel, anstatt am bescheideneren Kino der eigenen Angelegenheiten orientieren sollten. Und da liegt es nahe, statt diese Fragen dialektisch zu begreifen, von einem Extrem ins andere zu fallen.

Wovon muss man heute schreiben, wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt? Von der Geduld. Und damit meine ich nicht eine demütige Geduld, sondern ich meine eine hartnäckige Geduld, welche aus der Einsicht in die Zusammenhänge langsam aber zielstrebig eine Richtung einschlägt, die vielleicht nicht mehr dieselbe sein wird wie gestern, aber auch nicht das Steuer um 180 Grad herumreisst. Diese Geduld scheinen unsere Verbündeten zu verlieren. Das kann man verstehen, wenn man bedenkt, dass sie dem Druck der Einzelforderungen - auch demjenigen der Sparpolitiker - in besonderem Masse ausgesetzt sind. Dennoch muss man sie daran erinnern, dass man für die Arbeit der Filmförderung einen kühlen Kopf braucht, und sich dem zähen Prozess der Weiterentwicklung der Filmproduktion in der Schweiz stellen muss. In der zukünftigen Diskussion werden folgende Elemente eine Rolle spielen:

Unser Anteil am schweizerischen Filmmarkt beträgt rund 2,5 Prozent, das ist ein Vierzigstel des Kuchens. Man weiss es aus Hunderten von Beispielen aus Wirtschaft und Kultur, dass nur die Spezialisierung in einer derart verzerrten Konkur- renz-Stituation eine Chance hat. Der Film aus der Schweiz war in der Zeit vor allem wahrgenommen und stark, als er sich sowohl in Inhalt und Form ganz eigen gab. Das heisst nun natürlich gar nicht, dass er sich nicht zu komplexeren Formen, zu grösseren Inhalten hin entwickeln sollte und könnte. Es wäre deshalb auch falsch, das Heil allein in einer Low-Budget-Politik zu suchen. Aber die Entwicklung zu neuen Filmen muss mit eigenen Mitteln und aufbauend auf den eigenen Möglichkeiten geschehen. Und diese sind beschränkt.

Der Sockel für Spielfilm-Produktionen in der Schweiz, unser Festland unter den Füssen, liegt heute zwischen Fr. 650’000.— und 800’000.-. Das ist für viele Filme zu wenig, aber damit sind Filme zu machen. So schön es ist, seiner eigenen Fantasie freien Lauf zu lassen und erst dann auszurechnen, was die Luftschlösser kosten, es sind dies Allmachts-Fantasien. Und von denen müssen wir wegkommen. Gerade wenn man künstlerische Absichten mit dem Film verbindet, ist daran zu erinnern, dass die Beschränkung auf einen festen Rahmen die Fantasie am meisten herausfordert. So ist das Tafelbild in der Malerei eine vorgegebene Form, in der bis heute Grossartiges geleistet wird. Das bedeutet zwar Einschränkung in der Wahl der Stoffe, der Ausstattung, der Schauspieler. Es bedeutet aber auch eine Chance in Richtung Erfindung, Aktualität, Direktheit und Unabhänigkeit von den “grossen” Zwängen.

Die Schweiz ist zu klein für eine Film-“Industrie”, da keine wirkliche Nachfrage besteht. Es gibt keine Konkurrenz zwischen den Förderungs-Instanzen, wie etwa in Deutschland, sondern ein Monopol des Bundes und des Fernsehens. Daran wird sich auch nichts Grundsätzliches ändern, wenn es gelingt, mit dem “Kinozehner” eine dritte Säule zu errichten.

Finanzierung wird deshalb immer Projektfinanzierung bleiben müssen, weil eine allgemeine, kontinuierliche Nachfrage des Marktes nicht besteht. Der braucht uns nicht. Unsere Legitimation muss also aus der Qualität des einzelnen Projektes hervorgehen, und diese Qualität kann nur eine ideelle sein, weil eine materielle - siehe oben - nur sehr beschränkt realisierbar ist. Diese kritischen Ueberlegungen entbinden den Bund selbstverständlich nicht davon, wesentlich mehr Geld für den Film in der Schweiz einzusetzten.

Vielleicht die bedenkenswerteste Kritik unserer Verbündeten betrifft die Frage des Publikums. Und damit meine ich nicht ihre Gedanken zu marktgerechterem Produzieren, sondern ihr Wort vom “Verrat des Publikums” (Alex Bänninger). So hart dieser Vorwurf scheinen mag, er hat einen Hintergrund. Die Weinerlichkeit des “verkannten Genies” ist jenem nicht erlaubt, der sich auf die Bühne des Massenmediums wagt, also ins Kino, ins Fernsehen. Da rettet ihn auch “sinnvolles Suchen” nicht. Das schliesst anderseits nicht aus, dass experimentelle Filme produziert und finanziert werden von der Oeffentlichkeit. Auch in dieser Sparte gibt es Qualität, wobei zuzugeben ist, dass ihre Beurteilung heikler ist, als die von Publikumsrennern.

Unser Dialog mit dem Publikum hat erst begonnen. Wir müssen ihn vertiefen und eine Sprache sprechen, die verstanden wird, ohne unsere eigene Sprechweise aufzugeben. Das heisst, wir müssen uns noch mehr mit dem Publikum befassen.