Eigentliche Historienfilme hat der neue Schweizer Film kaum hervorgebracht. Ich sehe deren eigentlich nur zwei: Wilfried Bolligers Der Landvogt von Greifensee (1979) nach einer Züricher Novelle von Gottfried Keller und Xavier Kollers Der Galgensteiger. Claude Gorettas Les chemins de l’exile (1981) und Jean Lagranges Merette - ebenfalls nach einem Stoff von Keller, dem traurigen Meretlein-Märchen aus dem “Grünen Heinrich” - wird man ja nicht als Historienfilme bezeichnen wollen, weil sie den Blick kaum von den Hauptfiguren wenden, ihn nicht öffnen auf die Historie. Und Daniels Schmids Violanta (1978) nach der C.F. Meyer-Novelle “Die Richterin” ist ebenfalls eine Art Kostümierung eines durch und durch gegenwärtigen oder eines “ewigen“ Stoffes.

Dass das Genre fehlt, ist nicht ausschliesslich die Folge äusserst beschränkter Produktionsmittel, sondern reflektiert auch eine freie Wahl. So artikuliert sich eben auch die Abwendung von den Mustern des alten Schweizer Films. Das Geschichtsbild als Ersatzbild für die Gegenwart, wie es etwa in Leopold Lindtbergs Landammann Stauffacher versucht worden war, kam nicht mehr in Frage.

Das allerdings heisst nicht, dass dem neuen Schweizer Film Interesse und Verständnis für Geschichte abgeht. In anderem Zusammenhang - jenem des “Prozesses mit den Vätern” — ist in dieser Arbeit die Rede von der kritischen Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Vorgeschichte der Gegenwart. Die Vergangenheit vor dieser Vergangenheit, in der Schweiz noch immer besetzt von Mythen und Ritualen, ist nicht “gegen den Strich gebürstet worden”. Sie hat eine andere Funktion bekommen. Sie tritt immer wieder als Erinnerung an die Oberfläche der Gegenwart, in Reliktgebieten und Reliktprotagonisten, als Ahnung einer Welt, die nicht nach den verheerenden Regeln der Moderne funktionierte.

Das Phänomen ist in Italien deutlicher als in der Schweiz und verdiente eine eingehendere Analyse, als sie hier möglich ist. Das Interesse für die “Grossväter und Urgrossväter”, um es ganz verkürzt zu sagen, weist ein bewusstes oder unbewusstes Bedürfnis der Linken wie der Grünen aus, das Bedürfnis nach einer Legitimation aus der Tradition heraus, die die Konservation ausschliesslich für sich beanspruchen. In Italien, wo ohnehin politischer formuliert wird, haben sich Filmemacher - beispielsweise Ermanno Olmi, Pier Paolo Pasolini und Bernardo Bertolucci - auf vieldiskutierte Thesen abstützen können, auf ausformulierte Kritiken des Gangs der italienischen Zivilisation, die genau festhielten, wann das Land und seine Kultur aus dem Tritt gefallen waren: mit der überstürzten Aufgabe seiner agrarischen Zivilisation nämlich.

Im Schweizer Filmschaffen fallen Andeutungen im gleichen Zusammenhang, und diese Andeutung und Anspielungen kommen so regelmässig, dass von dem Phänomen hier doch kurz und der Materie entsprechend möglichst vorsichtig die Rede sein soll. Es handelt sich um eine Art Heimweh nach einer sozialen und ökonomischen Ordnung, die ökologisch richtig und menschlich intakt war, um die Sehnsucht nach einer verlorenen Welt; etwas Romatik ist da durchaus im Spiel.

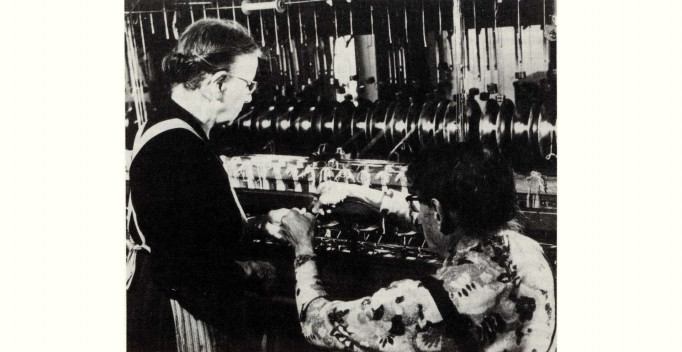

Die Behauptung eines gewissen Trends, der im schlechtesten Falle ein nostalgischer ist, wird nicht hinfällig mit dem Hinweis darauf, dass ein entscheidender Anstoss zur filmischen Spurensicherung einer vorindustriellen Gesellschaft von aussen gekommen ist, vom Leiter der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde, Paul Hugger. Denn entscheidend ist ja dann doch, wie sich die Filmemacher die aussterbenden Handwerke, die Hugger dokumentieren will, filmisch angeeignet haben. Ob es bei einer kühlen wissenschaftlichen Notation geblieben ist, oder ob auch Welt und Atmosphäre in die Aufzeichnung von verschwindenden handwerklichen Arbeitsvorgängen Eingang gefunden haben.

Rund ein Dutzend der kürzeren und längeren Filme von Paul Huggers Programm sind von Yves Yersin gestaltet worden, zum grossen Teil unter Mitarbeit des Kameramannes Renato Berta. Es sind präzise Filme, aber auch atmosphärisch dichte. Einer von ihnen, jener über das Gewerbe des Gerbers, ist zum Beispiel wiederholt worden; nicht weil die Notation der Vorgänge, sondern weil die Welt der Gerberei, die Atmosphäre, das Klima nicht stimmte.

Der Sache gemäss kommen in diesen oft ohne Ton gedrehten Filmen alte Menschen ins Bild, Menschen, die in der Welt von vorgestern geboren wurden und in der Welt von heute nur noch einen Platz am äussersten Rande haben. Sie und ihre Tätigkeit evozieren eine längst versunkene Welt, die, wie der Zuschauer angesichts der präzisen, ruhigen und effizienten Arbeitsgesten ahnen kann und soll, anders, besser funktioniert hat als die Gegenwart. Im letzten möglichen Augenblick sichert der Film die beinahe schon verwehte Spur. “Es steht schlecht. Man muss sich beeilen, wenn man noch etwas sehen will. Alles verschwindet.” Diese Sätze von Paul Cezanne könnte man als Motto über alle diese leider viel zu wenig bekannten Filme setzen.

Es ist Geschichtsschreibung, aber auch etwas anderes, weil es so intensiv, so liebevoll und einfühlsam gemacht ist: eine Art postmoderne Standortbestimmung. Wären diese Filme nur Auftragsarbeiten gewesen, hätte Yersin nicht so viele davon gemacht, vor allem auch weil ja in den allermeisten Fällen kein Geld da war. Nur einmal bei Yersin und einmal bei Claude Champion (Le Moulin Develey sis à la Quielle, 1972) war normale Filmarbeit, wenn auch immer noch sehr bescheiden dotierte, möglich. Yves Yersins und Eduard Wimgers Die letzten Heimposamenter ist einer der umfassendsten, kompetentesten ethnologischen Filme überhaupt geworden, Beschreibung einer Arbeit, eines ökonomischen Systems und dessen Entwicklung, Porträtierung einer Generation ... und Evokation einer Landschaft und ihrer Zivilisation, die unter den immer weiter hinaustreibenden Stadträndern stirbt. Viele von Yersins Darstellern leben heute nicht mehr; ihre Spuren, das heisst ihre Produkte verlieren sich in der Wegwerfzivilisation.

Ein engagiertes Filmschaffen, das ausschliesslich kaputtes Leben dokumentiert, läuft Gefahr, das intakte Leben zu vergessen, selbst den Wunsch nach einem solchen. Claude Champion entdeckte in Le Moulin Develey einen in seiner Arbeit mit sich selbst identischen Menschen. Obwohl die Identität dieses Menschen gefährdet, ja eigentlich bereits Vergangenheit ist - die Mühle war 1971 bereits stillgelegt, und der Müller Louis Develey nun Kassier der Gemeindesparkasse -, hat die atmosphärisch dichte Abbildung der Arbeit durchaus auch ihren politischen Sinn. In den Resten verlorenen gesellschaftlichen und seelischen Gleichgewichts werden Ansätze für jenen “neuen Menschen” sieht und fühlbar, der den kaputten Menschen der gegenwärtigen sinnentleerten Zivilisation ablösen soll. Im Schmerz über den Verlust eines menschlichen Gleichgewichts schwingt auch die Utopie. Das innere Bild eines neuen Menschen zeichnet sich in den Gesten, im Ausdruck des Müllers Louis Develey.

Dass die Gegenstände von Champions und Yersins Filmen auf die Filmarbeit hinüberwirkten, ist ein weiterer Aspekt des utopischen Charakters dieser Filme, die zum Besten gehören, was diese regionale oder provinzielle Kinomatographie hervorgebracht hat: Produkte von nicht entfremdeter Arbeit eben auch sie. “Ich war höchst erstaunt über die Präzision, mit der die Filmer die kleinste Szene angingen ... für den Ton, für das Licht, für alles. Wirklich, ich war völlig baff, als ich sah, welche Genauigkeit sie hatten, welche Feinheit, welche Liebe für eine gut gemachte Arbeit” (Der Müller Louis Develey in einem Radiointerview)

Yves Yersin und Claude Champion sind nicht die einzigen Schweizer Filmemacher geblieben, die sich für Paul Huggers Projekt interessierten. Hans-Ulrich Schlumpf ist zu ihnen gestossen, und Friedrich Kappeler arbeitet zur Zeit an einem “ethnographischen Projekt”, was hier in Anführungszeichen geschrieben wird, weil es um weit mehr geht als um wissenschaftliche Notation. Da und dort sind auch unabhängig von Huggers wissenschaftlichem Programm einschlägige Filme entstanden, im eigenen, inneren Auftrag der Realisatoren. Von den Filmen von Lucienne Lanaz und jenen des Groupe de Tannen könnte hier also auch noch die Rede sein.

Falls jemand jetzt noch einwenden könnte, bei diesem für den neuen Schweizer Film ebenfalls charakteristisch sein sollenden Motiv der Ueberspringung der Vätergeneration und der Suche nach noch verwischteren Spuren der wahren Tradition — ein Motiv, das immerhin Patricia Moraz in ihrem zweiten Spielfilm, Le chemin perdu, im Titel explicite nennt und ebenfalls in einem Handwerker, einem Uhrmacher inkarniert handle es sich mehr um die Projektion des Autors als um eine evidente Tatsache, der Autor höre sozusagen das Gras unter dem Beton wachsen, wird den Einwand zurücknehmen müssen angesichts des Leitfilms der hier skizzierten Tendenz, Fredi M. Murers Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind (1974). Gäbe es nur diesen einzigen Film, wäre das Motiv schon hinlänglich belegt. Andererseits muss gesagt sein, dass ein solcher Film nicht vollkommen allein, vollkommen erratisch entstehen kann. Auch die Tatsache, dass der Berglerfilm von Murer nie als “Sozialarbeiterfilm” gelesen worden ist, sondern als Beschwörung einer archaischen Welt, deren der Film noch habhaft werden kann, spricht für einen grösseren, wenn auch unterirdischen Kontext. “Fredi Murers blauer Film” titelte ein Fernsehkritiker, der gar nicht etwa bekannt ist für besondere poetische Einfälle, seine Kritik. Der Film rührt an etwas, das nicht endgültig verloren ist, sondern nur etwas eingedämmert.

Der Urner Bergler Film, der die Probleme eines innerschweizerischen Entwicklungsgebiets in Selbstdarstellungen und -erklärungen der Betroffenen darstellt, hat als Bezugssystem nicht irgendwelche moderne ökonomische Theorien, sondern die traditionelle Identität, die im mündlich und schriftlich überlieferten Mythus und Gesetz formuliert ist. Das entscheidende Buch bei der Vorbereitung, bei der Gewichtung der Einzelheiten ist nicht ein soziologisches (etwa Urs Jaeggis Bergbauern-Untersuchung), sondern Eduard Renners grosser, “wilder” Essay “Goldener Ring über Uri”, der 1941 erstmals erschienen war. Im Vorwort zu der Neuausgabe schreibt Tino Arnold: “Heute bekennt Murer, Renner habe ihn, den Entfremdeten, erst hellhörig und hellsichtig gemacht für das elementar Menschliche dieser Bergler, die ihm früher, trotz gemeinsamer Muttersprache, so exotisch wie Eskimos und Indianer vorgekommen waren. Dank Renner glaubt er vielfache Zusammenhänge durchschaut zu haben zwischen der magisch ausgetragenen Existenznot im Grauen des Hochgebirgs und der zumeist noch künstlich verdrängten Existenzangst im Dschungel der Weltstädte.”

Fredi M. Murer schrieb im Vorwort zu seinem Exposé: “Die Bekanntschaft mit dem Arzt Dr. Dinkel in Silenen, der verschiedene Bergdörfer betreut, die Begegnung mit Hochwildjägern von Arni und Bristen in einer Beiz in Amsteg, dann die ‘Entdeckung’ Josef Müllers dreibändiger Sagensammlung aus Uri und endlich jener entscheidende Fund: Eduar Renners “Goldner Ring über Uri” (...), waren wesentliche Stationen auf dieser Reise ‚zurück zu den Quellen’... Der Film wird also einerseits der Versuch sein zu erfahren, was von dem magischen Weltbild, ‘vom Erleben und Denken unserer Bergler, von Magie und Geistern und von den ersten und letzten Dingen’ noch vorhanden ist. Andererseits stellt sich aber der Film die Aufgabe, streng dokumentarisch, d.h. gleichzeitig archäologisch, ethnographisch und soziologisch die Welt der Urner Bergler von heute darzustellen.” Das umfassendste Bezugssystem dieses Films ist ein vormodernes; es wird mehrmals - und an prominentesten Stellen - gezeigt und genannt. Diese Verwurzelung wird besonders deutlich, wenn man den Film mit einem früheren über die Bergbauern, Kurt Gloors Die Landschaftsgärtner (1969), vergleicht, der der Studie von Urs Jaeggi mit Bildern folgt, ihre Befunde und Thesen sozusagen mit der Realität der Bilder belegt. In diesem Film haben die alten Ordnungen, hat das magische Bezugssystem überhaupt keinen Platz. Deshalb kann man sagen, er formuliere zwar eine Wahrheit, aber es sei nur die gesellschaftspolitisch und ökonomisch relevante.

Wir Bergler in den Bergen... erinnert ganz explizit an einen traditionellen Lebenszusammenhang, etwa mit der Szene der Vereidigung der Alphirten im Rathaus von Altdorf. Das Gewicht, das da beispielsweise dem Frevel zukommt, geht weit über modernes Mass hinaus. Wir Bergler in den Bergen... zeigt einen vor Zeiten allein massgebenden Lebenszusammenhalt - den “Ring” eben - und dessen Gefährdung, Abbau und Verschwinden in der Gegenwart. Zum Schluss versammelt Murer die Einwohner jenes Dorfs, das sich am weitesten von dem traditionellen Gemeinschaftssinn hat entfernen müssen, um seine Kamera: in einem Ring, der beinahe eine Beschwörung ist, eine Beschwörung von Gemeinschaft auf der gefährdeten, aber noch immer tauglichen Grundlage. Natürlich ist diese Szene, die der Schweizer Zuschauer erstmals am Vorabend des Nationalfeiertags 1974 hat sehen können - sinnigerweise nach der Ansprache des Bundespräsidenten zum Thema “Die Zukunft der Schweiz” auch eine Beschwörung der Solidarität der Flachlandschweizer mit der Bergbevölkerung; so ist sie jedenfalls verstanden worden.

Drei Sätze hat Wir Bergler in den Bergen...’, die Ecksätze, die sich mit dem Göschenertal und dem Maderanertal befassen, zeigen Gefährdung und Zerstörung der Ordnung; der Mittelsatz, der dem Jahreszeitenweg einer Bergbauernfamilie im Schächental und auf Urnerboden folgt, vermittelt die Ahnung der intakten Ordnung. Für mich ist die Szene des Betrufs auf der höchsten Staffel das Zentrum des Films. Während die Mutter die Kinder zu Bett bringt - es gibt keine anrührendere Familienszene im gesamten Schweizer Film -, empfiehlt draussen der Vater die Alp, seine Welt, dem Schutz des Allmächtigen und seiner Heiligen: “Hier auf dieser Alp ist ein goldener Ring, darin wohnt die Lieb Mueter Gottes mit ihrem herzallerliebsten Kind... O Du herzallerliebster Herr Jesus Christ! Wir bitten Dich, b’hiet uns die Alp und alles, was dazue gheert und ist. ” Der “Ring” erschafft - mit der Hilfe Gottes - das Heim im Chaos des Unheimlichen, des “Es”, wie Eduard Renner erklärt.

Wir sind da weltenweit entfernt von der kalten Soziologie und der Kapitalismuskritik, die beim gleichen Stoff auch möglich ist, und die Murers Film so nebenbei auch leistet. Wir Bergler in den Bergen... ist deshalb vielleicht die kompletteste Filmuntersuchung, die in den letzten zwanzig Jahren entstanden ist, die kompletteste und die komplexeste, weil sie sich nicht nur an den Fakten, sondern auch an den Ahnungen orientiert und in jene Tiefen lotet, die die Moderne überstürzt und gedankenlos “überbrückt” hat, die aber individuell und auch kollektiv immer wieder aufbricht.

Renner braucht, um die Ordnung und den Frevel zu erklären, oft die irgendwie zeitlose Sprache der Dichtung und die auf eine gewisse Weise ebenso zeitlose, unhistorische Mythologie und Symboldeutung der Jungschen Tiefenpsychologie und kommt dergestalt zu Einsichten, die weder die Politwissenschaft, noch die Soziologie, noch die Oekonomie erbringen können.

Ein anderer Film, nicht bis ins letzte gelungen, weil die streckenweise zu reportagehafte Formulierung den geistigen Ansatz immer wieder verrät, geht von diesen Einsichten aus, in quasi induktiver Methode: Beat Kuerts Mulungu (1974). Wenn auch rangmässig - d.h. was die Kohärenz betrifft- beide Filme kaum zu vergleichen sind, so darf man doch eine Verwandtschaft feststellen, und sei’s nur drum, weil Kuert die “Rache der Tiefe” ebenfalls im Berggebiet ansiedelt, wobei selbstverständlich nicht das Geographische entscheidend ist, sondern die Gegenwart, die Mächtigkeit der Natur und die Art der Beziehung, die der Mensch da mit ihr zu unterhalten herausgefordert ist. Die Alpenwelt als Reliktgebiet des “Unheimlichen” (oder wie man das nennen will).

Und noch ein dritter Film, der im Zentrum der Vermutungen und Ahnungen dieses Kapitels steht, entstand im gleichen Jahr 1974: Hans-Jakob Sibers Die Sage vom alten Hirten Xeudi und seinem Freund Reimann, ein Film, der weder von der Theorie her, noch systematisch formuliert, ein verhältnismässig naiver Film, der allerdings ebenfalls das Produkt einer speziellen komplexen Lebens- und Bildungsgeschichte ist.

Hans-Jakob (Köbi) Siber, der sich in den Anfängen des Neuaufbruchs des Schweizer Films mit stark vom “informellen” Kino des amerikanischen Unterground beeinflussten Experimentalfilmen, aber auch mit umwerfend ehrlichen Porträts und Selbstporträts bemerkbar gemacht hatte, zog sich von der Filmerei zurück und versenkte sich immer tiefer in seine Leidenschaft, die zum Beruf wurde, das Sammeln und Bestimmen von Mineralien und Versteinerungen. Als niemand mehr von dem Filmer Siber wusste, legte er den stündigen Bergler- und Heimatfilm- nennen wir ihn einmal so - vor. Wie die Spielhandlung in den Film gekommen ist, der eine einzige Beschwörung der Natur in Tausenden von Bildern ist, weiss Siber nicht mehr zu sagen, aber diese Spielhandlung formuliert den Gehalt der Bilder und der Töne des “Mandrake Memorial”, die den Bildern unterlegt ist, auf überraschend kohärente Weise. Das Rohmaterial dieses Films setzt sich zusammen aus dieser leicht pathetischen “Sphären”rockmusik, aus 16 mm- und 8 mm-Filmmaterial und aus ungefähr zweitausend Dias. “Darüber” (oder daraus heraus) eine einfache, eine naive Geschichte: Der alte Senn Xeudi verkauft einem Stadtmenschen sein “Heimet” und mehr als das: seine Seele. Denn einmal im Besitz von Geld, nach dem Sündenfall also, vergisst er die Arbeit, beginnt zu trinken. Schliesslich erschiesst er auf der Jagd seinen Freund, den Kräuter-Reimann. Dessen Bild verfolgt ihn, nachdem er die Leiche beseitigt hat; er läuft weg, er verkommt und stirbt. Doch Erdgeister setzen ihn als Geist wieder in der Heimat ein, sozusagen als Schutzpatron der bedrohten Natur. Der Film ist, wie gesagt, vielschichtiger als die hier linear wiedergegebene Story. Mit raffiniert montierten, verfremdeten Naturaufnahmen suggeriert Siber eine Art mystisches Naturgefühl. Die Berge und Felsen, die Sonne, die darüber streicht, die Wolken, die schneller und langsamer aus der Tiefe oder in die Tiefe fahren, Wiesen, Wälder, Blumen, Moose, Bäche werden da quasi zum Klingen gebracht. Man spürt, dass da versucht wird, in einer Art Trip verlorenes Naturgefühl wieder einzuholen, und die Melancholie über den Verlust fehlt nicht. In Xeudis Traum vom Käsen zum Beispiel (Super-8-Aufnahmen in Zeitlupe) macht sie sich ganz eindeutig bemerkbar.

Wir sind nur scheinbar weit entfernt von den ethnographischen Filmen, die zu Beginn dieses Kapitels erwähnt worden sind. Die Beschwörung des Urtümlichen und die letzte mögliche Aufzeichnung des Traditionellen - Paul Hugger hat von “Notfilmungen” gesprochen - sind bloss zwei Ausdrücke der gleichen Vorstellung. Der Vorstellung nämlich, dass einmal etwas falsch gelaufen sei, und dass wir vielleicht, wenigstens in Gedanken, einmal hinter jenen Punkt, den “Sündenfall”, zurück müssten, um zu sehen, wie es weiter gehen könnte. Diese Sündenfall-Vorstellung, selber eine Reminiszenz romantisch-idealistischer Philosophie, kommt machmal zum Zug, wo man sie kaum erwartet; beispielsweise in der Nausikaa-Episode von Christian Schochers Reisender Krieger. Schochers Odysseus verschlägt es in ein Bergbauerndorf; der Vertreter, der sonst seine notorische Alkoholfahne mit Mundspray bekämpft, trinkt warme Milch.

Diese Vorstellung liesse sich auch noch in “Spurenelementen” anderer, sehr vieler Filme sogar, nachweisen, was hier im einzelnen nicht mehr versucht werden soll. Wir bleiben also noch etwas generell. Der alte Mensch hat im Schweizer Film einen festen Platz, einen Vorzugsplatz sogar. An alten Menschen machen die jungen oder jüngeren Filmemacher nicht nur ihre Gesellschaftskritik fest (wie an Kindern, Fremdarbeitern, Behinderten usf.), sondern eine Hoffnung. Der alte Mensch erscheint immer wieder als der, dessen Erinnerung und dessen Selbstverständnis hinter die Hochkonjunktur der fünfziger, hinter den Weltkrieg der vierziger, ja hinter die Krise der dreissiger Jahre zurückreichen und der deshalb - für die Gegenwart und die Zukunft - von Bedeutung sein könnte. Wir kommen noch einmal zurück auf den von Charles Vanel so anrührend dargestellten Grossvater in Patricia Moraz’ Le chemin perdu. Er hat, wie es heisst, “Lenin noch die Hand gedrückt”; er ist bis zu seinem Tod lebendiger als sein Sohn und die Schwiegertochter. Die Enkel haken sich an ihn. Sie suchen und sie finden sein Vermächtnis.

Und von Yves Yersins Angèle (in Quatre d’entre elles, 1968), der alten Frau mit dem jungen Herzen, die sich von den Söhnen nicht versorgen lässt, könnte jetzt auch noch die Rede sein. Und von Pipe in Les petites fugues. Yersin ist der Komplize der Alten, wie die Enkel des alten Uhrmachers in Le chemin perdu.