Mariechen sass auf einem Stein.

Warum denn nicht auf zwein?

Karl Valentin

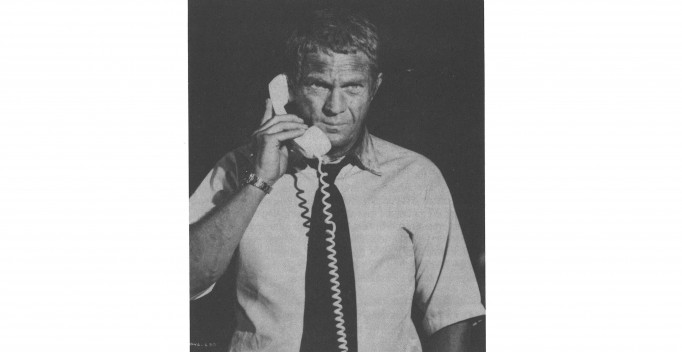

Als zum ersten Mal ein Gefühl unausweichlich mich erfasste, nicht zu wissen, was in meinem Leben ich anfangen sollte - das mit der Überzeugung einherging, es gewiss auch nie wissen zu können - sprach mein Vater in seiner Ratlosigkeit mich auf meine wenig verheissungsvolle Zukunft an und fragte endlich mit verdrossenem Blick, warum ich eigentlich nicht hie und da ins Kino ginge, «wenigstens». Seine Annahme, ich verbringe meine endlosen Nachmittage irgendwo, nur nicht in dunklen, von Revolverschüssen und zuckenden Herzen wogenden Sälen, versetzte mich in beträchtliche Verlegenheit; verhielt es sich doch in Wirklichkeit gerade umgekehrt, und nur eine Stunde zuvor war ich mit weichen Knien aus dem Capitol gewankt; mochte die Andeutung von Steve McQueens federndem Schritt noch zu erahnen sein?

Oft stand ich vor dem Problem, kein Kino mehr besuchen zu können, weil ich schon jeden der zwanzig Filme gesehen hatte, die zurzeit auf dem Programm standen, und mit Ungeduld erwartete ich den Anzeiger des nächsten Tages, freute mich über die Ankündigung jeder noch so belanglosen Premiere. Die Ahnungslosigkeit meines Vaters bezüglich meiner Lebensgewohnheiten verwirrte mich - denn diese Gewohnheiten werden uns selbst ja meist erst durch die sich plötzlich eröffnenden Möglichkeiten der Vergangenheit (es hätte alles auch ganz anders sein können; die Möglichkeiten müssen sich in der Zeit geirrt haben! Eine im Rückspiegel sich entfernende Autobahnausfahrt...) im Nachhinein bewusst. Und das Eingeständnis meines Lasters, in das sich die täglichen Kinobesuche unter seinen Augen verwandelt hatten, beschämte mich. Meine Antwort enthielt nur die halbe Wahrheit: «Im Gegenteil, ich gehe recht oft ins Kino, die guten Filme schaue ich mir immer an.»

«Dann hast du sicher den neuen Tanner gesehen», prüfte mich mein Vater, wohl auch erleichtert, das stockende Gespräch auf angenehme Weise fortsetzen zu können. Welch Irrtum, ach, ausgerechnet! Eine neue Welle von Scham liess mir das Blut in die Wangen schiessen, zugleich löste die Frage in mir aber auch Angriffslust aus; der Name Tanner kitzelte mein Bewusstsein als negativer Reiz.

Schweizer Filme (die eben damals die Aufmerksamkeit der Kritiker auf sich zu ziehen begannen) mussten meiner Verachtung gewiss sein, ebenso grundsätzlich wie diejenigen Bergmans oder Fellinis, obwohl ich kaum je einen davon gesehen hatte. Ich hasste die Filme, die das Bildungsbürgertum liebte. Ich war voller Vorurteile und hielt mir darauf etwas zugute. Ich begann, das Triviale und schliesslich den schlechten Geschmack zu predigen. (Zwei Jahre nach der Unterhaltung mit meinem Vater, in der ich ihm diesen Standpunkt klarzumachen versucht hatte, ohne das geringste Verständnis dafür zu finden, wurde ich vom zuständigen Redakteur des Berner Tagblattes, für das ich seit einiger Zeit Filme besprochen hatte, gefeuert, weil ich eine merkwürdige frühe Video-Produktion über einen Flugzeugabsturz in den Anden, in dessen Folge die Überlebenden ihre toten Mitpassagiere filetieren und verspeisen, gleichsam hymnisch gelobt hatte. Diese kannibalische Provokation sprengte den Rahmen einer bürgerlichen Tageszeitung, der Beitrag verschwand in der Versenkung und mit ihm der hoffnungsvolle, aber unzuverlässige junge Kritiker.)

Die als wüstrednerische Rebellion sich äussernde Abneigung gegen manche der vom herrschenden Geschmack bevorzugten und von ernsthaften Kritikern mit schönen Worten bedachten Filme blockierte freilich jahrelang für mich die innere Möglichkeit, im Kino mehr als eine zweistündige Erlösung von der Wirklichkeit zu sehen. Erlösung hiess in diesem Falle Fesselung an ein Geschehen, das so weit wie möglich von meinem eigenen Dasein entfernt war, Inhalte ohne Bezug auf mich selbst: Western, billige Gangster, auch mal Krieg. Und dennoch wohnte dieser Haltung, Triviales, Schnödes, Herkömmliches und Hingefetztes als wahre Grösse zu preisen, eine Logik inne jenseits des Versuchs, die eigene Person einer nur gedachten, allgemeinen Beflissenheit «in Sachen Kunstfilm» entgegenzustellen und mich an ihr zum quasi-intellektuellen Wüstling hochzustilisieren.

Es verbarg sich dahinter die Anschauung, dass Kino in erster Linie Handwerk und es unmöglich sei, im bildnerischen Erzeugnis eines Kollektivs Erfahrungen zu finden und wiederzufinden, wie ich es lesend erlebt hatte; jeder Versuch, geistvolles Kino herzustellen, müsste allein schon an der Tatsache scheitern, dass mit Bildern auf weit weniger komplexe Weise verfahren werden kann als mit Worten. (Wie erscheint mir noch heute jedes Mal, wenn ich die Verfilmung einer mir bekannten Erzählung, gar eines Romans sehe, die in Bilder umgewobene Handlung skeletthaft, all ihrer Nuancen, ihres eigentlichen Werts beraubt; die an die Vorlage geknüpften Erwartungen werden ohne Unterlass enttäuscht, und selbst im umgekehrten Fall, wenn die Lektüre dem Filmerlebnis erst folgt, erweist sich meist - zwar weniger deutlich - die Überlegenheit der literarischen Ausdrucksmöglichkeiten.)

Das Triviale schien keine Theorie zu benötigen. Aufrichtigkeit dagegen erschien mir immer als vertrackter, zweischneidiger Akt; ein geistig aufrichtig sich gebärdender Film demnach a priori als verlogen, die Literatur als Kunstgattung dem Film bei weitem vorzuziehen. Dennoch liebte ich ihn, und nicht erst seit Filme wie F for Fake und Pierrot le Fou mir gezeigt haben, dass auch das Kino den Konjunktiv kennt.

Damals aber mochte ich es nur in seiner urtümlichen Funktion als Ort der Zerstreuung, der Unterhaltung. Ich liebte folgerichtig Hollywood, das neue wie das alte. Jenes bescherte mir Filme wie Roger Cormans Bloody Mama, ein wundervolles Blutbad mir Shelley Winters (ich würde selbst den Weg in die Ostschweiz nicht scheuen, um noch einmal der Wonne nachzuspüren, die ich damals im Kino empfand). In einem andern meiner Lieblingsfilme, dessen Titel ich leider vergessen habe, in dessen Eröffnungssequenz im Schlachthof von Chikago jedoch ein Ganove im Fleischwolf zerkleinert wird (er wusste zu viel), fesselte mich die lange Verfolgungsjagd eines klappernden Mähdreschers, der auf einem schönen Weizenfeld hinter dem ums Leben rennenden Lee Marvin herkurvt. Und wie berauschte mich Peter O’Toole, der in seinem U-Boot in norwegischen Fjorden mit völlig irrem Blick den Zweiten Weltkrieg auch nach dessen Ende hartnäckig fortsetzt (Murphy’s War)!

Viele meiner liebsten Filme sind nicht zufällig im Capitol gelaufen, das einerseits das meiner Wohnung nächstliegende Kino war, und in dessen weitläufiger Anlage mit ihren Coca-Cola-Automaten und Salontischchen im oberen Foyer ich mich selbst an den Pausen ergötzte (die ich sonst hasste und als üblen Streich einer Eiscreme-Mafia verdächtigte, um mich aus meiner Versunkenheit zu reissen). Vom Balkon her, der steil und länglich wie eine Sprungschanze sich übers Parkett schwingt, führt ein grünlich beleuchteter Zugang zu den Toiletten, deren Fenster auf der Rückseite des Gebäudekomplexes den Blick auf die Metzgergasse öffnen. Von hier aus schaute ich, wenn der Film mich langweilte, eine Weile den Freudenmädchen zu, die lauthals palaverten oder vor einem Gewitterregen unter die Lauben flüchteten, einem Rocker, der die Federung des Lincoln Continental des Schwert-Wirtes prüfte, oder glücklichstenfalls einer Schlägerei. (Der Wirt wurde zu jener Zeit vor seiner Wirtschaft durch eine Karabinerkugel niedergestreckt, beziehungsweise in den Bauch getroffen, der das Geschoss so weit besänftigte, dass er überlebte. Ich habe den Triumph der Wirklichkeit über das Kino verpasst.)

Dieses in meiner Erinnerung geraffte, verklärte Ambiente, das so entscheidend zum Kinogenuss beigetragen hat (dazu gehörte die Platzanweiserin, die am Ende jeder Pause die rauchend Herumstehenden mit dem Ruf «Es geht weiter!» aufforderte, wieder Platz zu nehmen), geht unwiderruflich verloren. Wie die Städte ändern sich die Kinos in ihnen. Eine Zeitungsmeldung dieser Tage berichtet von den Bemühungen des Capitol-Besitzers, das obere Foyer in ein Studiokino umzubauen. Ende des marmornen, durch seine Dimensionen scheinbar sinnlos gewordenen Charmes.

Mit der Renovierung sämtlicher Kinos im Lauf der letzten zehn Jahre geht Hand in Hand die geistige Verplüschung des Filmangebots. Als ich eines Sommertags den Bubenbergplatz überquert hatte, stach mir von der Leuchttafel eines Kinos die Ankündigung WIR BAUEN UM ins Auge. In nur halb bewusster Bösartigkeit hielt ich die Worte im ersten Augenblick für einen Filmtitel, der mir einiges zu versprechen schien, und ich betrat das Haus. Es spielten mit die auf hohen Gerüsten turnenden Monteure der Firma Gartenmann & Cie., die mit gefährlich aussehenden Pistolen Nieten in die nackten Stahlträger schössen und durch den Rückstoss beinahe von ihren Plattformen geschleudert wurden. Ich verweilte eine vergnügte Viertelstunde.

Die wahren Revolverküchen, nämlich das Metropole und das Central, existieren jedoch längst nicht mehr. Im Central konnte es geschehen, dass während der Vorstellung ein Angestellter (war er zahnlos? hatte er einen Buckel?) mit einer Giesskanne an der Leinwand vorbeihinkte und die in den Ecken der Bühne stehenden Blumenarrangements begoss, oder er wühlte, mit einer Taschenlampe zündend, in den Putzschränken unter der Leinwand, räusperte sich und murmelte zum für ihn in der Dunkelheit des Saales unsichtbaren Publikum ein «Excusez».

Auch im Forum im Volkshaus, wo jetzt nur noch Sexfilme laufen (und bald gar nichts mehr), sind einst die von mir so geschätzten amerikanischen B-Pictures, namenlose spanische und italienische Wildwestproduktionen gezeigt worden. Gleichfalls gibt es hier ein Galeriegeschoss, das sich in Reihen mit nurmehr einem Stuhl auch den Seitenwänden entlangzieht. Es war ein eisiger Dezemberabend, an dem einige Freunde, mein Mädchen und ich uns ins gut geheizte Forum flüchteten (man konnte während der Vorstellung mühelos auf dem Balkon reinbrennen, weil der Platzanweiser seine Stunden zuverlässig in anderen Stuben des Volkshauses totschlug). Diese Schwäche eines alten Mannes hat mir damals nicht nur ein kostenloses, sondern ein unbezahlbares Vergnügen verschafft, denn ich setzte mich in besagter Reihe hinter meine Agnes, griff an ihre Brüste, und während auf der Leinwand ein Mexikaner in einen Gitterkäfig gesperrt wurde und zu seinem Peiniger aufblickte, dessen höhnische Visage nun verkehrt ins Bild ragte (eine groteske Kameraeinstellung) - floss aus mir die Lust, ohne dass ich mit diesem Ausgang gerechnet hätte; schnell zog ich meine Hände unter dem Pullover zurück. Die Scham im dunklen Saal aber war viel verwirrender als später die Verlegenheit, die mich während des Gesprächs mit meinem Vater ergriff.

Dennoch pflichte ich heute derjenigen Frau zu, die mich Jahre danach in die hinterste Reihe eines Kinosaales zog, «um zu schmusen», und auf mein Zögern hin den merkwürdigen Satz bereithielt: «Nur wer in der letzten Reihe sitzt, hat das Kino eigentlich begriffen.» Wir wissen nun um sein Wesen, wir wissen jetzt Bescheid.

So durchquere ich die Läufe der Zeit wie der Cutter, der sich durch seine immerhin klar angeschriebenen Filmstreifen wühlt, während meine Erinnerungen sich nur vage an die Namen der Filmtheater knüpfen, deren Reiz sich mit demjenigen fremder Städtenamen messen kann - welche auch, nachdem man einen Ort gesehen und Eindrücke davon gesammelt hat, ihre phantasiebelebende Wirkung nicht immer völlig einbüssen: San Antonio, Luxor, Alhambra, Palermo, Corso, Oslo, Tivoli, Jura, Splendid... Es wirbeln die Namen und ihr Klang, in dem die Sehnsüchte wohnen (Sehnsüchte, die oft gerade durch Städtebilder geweckt wurden, die das Kino in uns prägt), und die Bedeutungen vermischen sich. (Die neuen Studiokinos aber heissen Movie oder Camera, damit auch der grösste Esel merkt, es handelt sich um eine Film- und nicht um eine Pommes-Frites-Bude gehobenen Standards.)

Die Sprache des Films - so sagt man und denkt dabei an Chaplin - sei universal (man behauptet dasselbe vom Fussball und von der Liebe). Hingegen die Kinos fremder Städte - in welchen man ja oft in einem Zustand völliger Entspannung umherspaziert wie mit den Augen auf der Leinwand - haben die Eigentümlichkeit, den Besucher nicht nur durch undurchschaubare Programme, Anfangszeiten, Preise und völlig unverständliche Vorfilme zu verwirren, sondern auch während der Vorstellung bleibt der Film, den zu sehen man sich vorgenommen hat, oft Nebensache.

So war es in Lisboa, in einem vieltausendplätzigen, in Rampen und Winkel verschachtelten Palast im Zentrum der Stadt. Abends um elf begann die Vorführung der angekündigten indischen Schnulze: Süsse Melodie aus betörendem, beschwörendem Frauenmund - Mercedes-Karosse auf endlos geschwungenem Parkweg - durch Fett in Form gezwungener Scheitel auf dem birnenförmigen Schädel des grossen Herrn. Es war das edle Geflunker jedoch nur ein Vorwand; hell brannten im Saale die Kronleuchter, Bier- und Limonadenverkäufer kreuzten durchs Blickfeld, Papierflugzeuge segelten über die Köpfe des Kinderpublikums, nämlich Bantu-Neger und Zulus aus den Kolonien, die mit den Füssen auf den Holzboden trampelten und Nüsse mit den Zähnen knackten. Die ungerührten Portugiesen hielten sich gegebenenfalls an die Untertitel.

In Jackson, Mississippi, schlich ich durch warmen Dezemberregen allein in Peckinpah’s Killer Elite. Es beklatschten die aufgeräumten Neger jeden erfolgreichen Abschuss, es wähnte sich der Zuschauer, der in der Bar des nahegelegenen Hilton Hotels, auf den Beginn der Vorstellung wartend, zu viele blöde Long Drinks gekippt hatte, in einer Sporthöhle. Den Zusammenhang der Handlung begriff in dem Saale keiner.

Und Paris - in der Hitze des Nachmittags, im Spinnennetz der Strassen irrend. Ein kleines Kino, das eine John-Ford-Retrospektive zeigte. Ein Billet für Schatten. Nach sechs Stunden Wildwest, schwarzweiss, wieder auf der Strasse, der nächtlichen, grauen. Dass die Scheinwerfer der Franzosenautos noch immer gelb sind, welche Wohltat für die Augen.

Century City, Kalifornien - Vorstellung in einem Saal auf dem Filmgelände. Der Weg eines kleinen Juden von Brooklyn nach Greenwich Village, seine Geschichte langweilte uns (seltsamerweise; hat mich doch fünf Jahre später der Weg eines alten Juden von Manhatten nach L.A., erzählt vom gleichen Polen Mazursky, fast ohnmächtig gemacht; und es spielte doch damals die wahnsinnige Shelley Winters die Judenmutter). Wir gingen bald hinaus aufs Gelände, trafen auf eine drehende Equipe: Schichtarbeit für eine Westernserie. High noon unter General-Electric-Sonnen.

Ausschnitt einer Italienreise

Catania, den 8. Juli

Zehn Uhr abends sind wir hier eingefahren nach willkürlicher Raserei. Vor dem von hellem Grau in Nacht sich verwandelnden Himmel zog dunkler noch, fern der weiss gekrönte Kegel des Aetna vorbei, Triangolo in der Schattenwelt hinter der Windschutzscheibe. Mit einem Propellerflugzeug, das wir blinkend niedergehen sahen, blieben wir insofern in Verbindung, als wir durch das CATANIA SIGNAL KAOS vorerst zum Flugplätzchen gelangten (in falscher Richtung durch Einbahnstrassen, wie ein Filmschauspieler bei einer Rückprojektionsaufnahme übertreibend am Volant drehend) - wo die heil gelandeten Passagiere mit ihren Gepäckstücken eine Strassensperre bildeten. Umherkreuzend fanden wir die inneren Teile der Stadt und das Hotel Europa Centrale. Wir wurden eingewiesen in einen langen Raum mit gewölbter Decke, zwei gewaltigen Spiegelschränken (ich schreibe am Tische dazwischen). Die Bettstatt ist ein Altar, drei Meter hoch, Intarsia, Miniaturen in ovalen Rahmen. Wir schlafen unter tanzenden Engeln und tonlosen Kröten.

Vom Balkon geht der Blick auf die grosse Piazza, gegenüber der Dom, in dem Bellini begraben liegt. In der Mitte des Platzes das Lava-Bildnis eines Elefanten, der einen in Ägypten geklauten Obelisken auf seinem Rücken trägt - Wahrzeichen der Stadt.

Diese Kulisse wird durch die Lampen einer Filmequipe in gleissende Helligkeit getaucht. Um Mittemacht nämlich werden Aufnahmen zur Verfilmung eines Pirandello-Stückes beginnen. Es ist, als sollte auf dieser Reise alles in seine Einzelbestandteile zerlegt und versplittert werden, auch das Kino; wir haben seit zwei Monaten keinen Film gesehen, erst jetzt fällt es mir auf. Diese quälenden Blicke in die Eingeweide! Messer im Kopf.

P.S. Ganz Catania ist ohne Wasser. - Ma non è possibile! -Ma si, Signore! Tutta la città. - Vielleicht, dass es morgen wieder fliesst.

Wir gehn jetzt aus.

9. Juli

Gepackt sind die Koffer, ihre Sachen im einen, die meinen im andern. Allein mit meiner Schlaflosigkeit fahr ich nach Kalabrien oder Rom. Eve heisst jetzt Evita, sie nimmt am Nachmittag den Zug nach Firenze.

Gestern Abend auf dem Platz vor dem Europa Centrale: kein Schritt, ohne von einem Fremden angesprochen zu werden. Brandy trinken mit einem fetten französischen Kabelträger (als Chef der Beleuchtung stellte er sich vor). Ein griechischer Student, seit sieben Jahren unglücklich an diese Stadt gekettet, lud uns für heute zum Schwimmen ein (es kam anders). Nach Mittemacht gingen wir aufs Zimmer, redeten, weinten bis in den Morgen. Zwischendurch Blicke vom Balkon, da fielen unter Anweisung eines schmächtigen Regisseurs die ganze Zeit zwei lächerlich verkleidete Strassenwischer vor dem Lava-Elefanten ins Gras, um und um und um. Eine einzige Einstellung ins sechs Stunden; wir aber haben tausend Szenen der Vergangenheit heraufbeschworen und offengelegt. Die Stupidität des Geschehens auf dem Platz empfand ich als Hohn, als entspräche sie der Sinnlosigkeit unserer Gespräche und der vergangenen Jahre.

Als die höhnischen Filmer ihre Sachen zusammenzupacken begannen, tat ich dasselbe. Dann ging ich lange durch die erwachende Stadt, kippte an jeder Ecke Kaffee und Schnäpse, bis ich - erneut betrunken - zum Hafen gelangte, wo gleich ein Malteser mir prima englisches Tuch verkaufen wollte, sofort sprangen drei Sizilianer herbei, alle verschwanden sie in einer Limousine, um das Geschäft abzuwickeln, mit dem etwas zu tun zu haben ich mir plötzlich ganz gut vorstellen konnte.

Ich legte mich eine halbe Stunde auf eine Parkbank, bis die Sonne zu stechen anfing. Ich fuhr einige Stationen mit einem Bus zurück.

Ich glaube, das Kino ist eine Frau.

Dieser Uterus, der das Filmtheater

ist - das Kino mit seiner fötalen

Dunkelheit, seinen flüchtigen Bildern,

der Phantasie —, all das zusammen

schafft eine Beziehung, in die sich

der Zuschauer selbst mit hineindenkt;

das Geschehen auf der Leinwand nimmt

den Charakter an, den wir von ihm erwarten.

– Fellini

Zu Zeiten habe ich die Kinos so regelmässig vor dem Ende der Vorstellung verlassen, dass ich zur Überzeugung gelangen musste, sie besser gar nicht mehr zu betreten: Leben ohne Kino. Endlich hatte ich mich aus der fötalen Dunkelheit wieder in die Beziehungen der Welt hinausgedacht. Als habe die Wirklichkeit den Charakter angenommen, den mir das Kino als Realität vorgegaukelt hatte - als ob sie durch einen medialen Filter geronnen, hatte sie die visuelle Faszination von Abbildungen erlangt und dennoch, wie hinter klarstem Glas ohne jegliche Konsistenz, ihre vielfältige Materialität bewahrt. Die mangelnde Sinnlichkeit des Films aber Hess mir - in diesem Zustand heftigsten Verflochtenseins in die Dinge der Aussenwelt und gleichzeitigen wie den Reiz der Fremdheit der ersten Minuten eines Films sie Erlebens - den Aufenthalt in einem Kino unerträglich erscheinen. Da begann zu brennen der Sessel unter dem Arsch, Scheuklappen hätte man mir aufsetzen sollen, unablässig tobte ein Krieg der Gedanken, die durch den Eifer eines begabten Regisseurs oder die Schönheit einer Schauspielerin einerseits zur Leinwand hingezogen, schliesslich den Verlockungen des Asphalts lange vor dem Ende der Vorstellung erliegen musste.

Zwar, man kann sich immer einen Film denken, der einen nicht aus der Spannung des Alltags risse, sondern dessen Geschichte (mittels einer Verknüpfung von Zellen und Zelluloid?) die eigene zu erzählen schiene - und es wäre in einem solchen Film immer alle Komponenten, diejenigen des Herzens wie des Verstandes, des Schmerzes und der Euphorie enthalten -, so dass er die Dichte des Daseins noch steigern würde -, so dass ich unweigerlich bei seinem Anblick ausriefe: 0 sähe die Geliebte, in der Feme, dieselben Phantasien der Vergangenheit, wie könnte sie anders - nachdem wir noch einmal, in neuer Gestalt, den windungsreichen Lauf der Liebe durchmessen - als mir ihr schon verloren geglaubtes Herz wieder zu schenken; denn Phantasie heisst nur, das Feme -zeitlich oder räumlich - sich richtig vorzustellen. Und ich lebte in der vielfachen Illusion, ihre über die Schmerzen des Filmhelden vergossenen Tränen (die auch in der nur imaginierten Wirklichkeit ihre Augen nie verschleiert hatten) hätten mir gegolten.

Der Film trüge vermutlich den Titel: Da er sich dennoch unfähig zeigte, einen Film zu denken, versuchte er seine Vergangenheit als Film zu sehen. Waren nicht seine Handlungen schon auffallend, typisch diejenigen einer Filmfigur gewesen? Was genau unterschied die Erinnerungen an einen Film, an die Nacht im Zimmer einer fremden Frau und an den Traum, frühmorgens in ihrem Bette dämmernd, der ein Ferngespräch mit einer Frau der Vergangenheit zum Inhalt hatte? Die Verwandtschaft der drei Erinnerungsformen in ihrer sinnlichen Unfassbarkeit ist offensichtlich, auch gleicht die Immaterialität des Traums dem Ablauf eines Films, schon während wir träumen. Ist aber nicht auch die Realität in der Gegenwart als Film erlebbar? Ich denke an die keineswegs schizophrenen Momente, da sie mich gleichzeitig mit mehreren Gegenwarten zu überfluten scheint; doch ist dies keine Wirklichkeitsflut, es sind nur die gedachten oder gefühlten Möglichkeiten des Seins und Tuns wirklicher als das Wirkliche geworden. Und alles ist scheinbar Wirkliches, Film ist Schein ist Film, die Existenz des Einzelnen eine Parallelaktion und wir müssen, um sie zu beschreiben, Vergleiche aus der Kinematographie heranziehen.

Das eingangs proklamierte «Leben ohne Kino» ist ein Leben in den Möglichkeitsformen des Films.

(Erzählt einer, er sei seit einem Jahr in keinem Kino gewesen - und nicht, weil er täglich fernsieht -, werde ich neidisch, weil ich mir vorstelle, sein Dasein sei so reich an Erlebnissen, dass ihm zwar nicht die Zeit, doch jeglicher Antrieb fehle, das Leben auf einer rechteckigen Fläche einer bestimmten Grösse ausgebreitet dargeboten zu erhalten. Dass er sich keine Liebesfilme ansehe, weil er von einem Liebestaumel in den nächsten gerate. Keine Wildwester, weil er auf Berggipfeln frühstücke. Keine Katastrophenfilme, weil sein Leben zwar eine unermessliche Katastrophe, dafür interessant genug sei. Keine Bergman-Filme, weil er dafür keine Zeit habe. Während ich dies schreibe, bin ich seit drei Wochen in keinem Kino gewesen, aber heute abend im Capitol...)

Kehrt man nach langer, aber schmerzloser Abwesenheit ins Kino zurück, rekelt seinen Blick auf der Leinwand, listiger Flug mit dem Lichtbündel des Projektors, Vektor Mensch, in Scheuklappen (er hat sie ja schon!), um andere Menschen (meist amerikanische Schauspieler) bei der Arbeit zu beobachten (die darin besteht, sich in eine fremde Figur hineinzuversetzen, somit der des Zuschauers gleicht, der sich manchmal gleich in viele von ihnen versenken soll - man denke nicht an Cecil DeMille -; mitleiden, wenn sie wie die Fliegen sterben, wie die Fliegen auf meinem herbstlichen Schreibtisch, dem Fliegen-Flugplatz: jede Menge Landungen, kaum mehr Starts - keine Angst übrigens, die Figuren, die jetzt in der Umarmung auf der Leinwand liegen, wollen sich unsere Gefühle nur für anderthalb Stunden ausleihen) - kehrt man in diesen schon von der Architektur als Innenwelt definierten Raum zurück, Rumpelkammer der Seele, die Ausdünstungen des gestrigen Publikums, Gerüche des Schreckens, der Erwartung, der Erregung, der Langeweile sind ihre sinnlichen Überbleibsel - wie flach, wie fade, wie lügenhaft vor allem erscheint dann die Inflation der Bilder, die uns zugemutet wird.

Inflation der Abbildungen: In dieser Konsequenz ist der imaginierte Film zu verstehen, den ich zuvor beschrieben: die Annahme, die Wirklichkeit sei zur Abbildung ihrer selbst geworden. Den Satz wird man noch allzu oft hören: Leben sei das bessere Kino. Aus dem Munde von Menschen, die ihre Freizeit nur noch mit dem Photoapparat oder der Schmalfilmkamera in der Hand bewältigen können.

Längst haben wir aufgehört, die Wirklichkeit als Anhäufung von Tatsachen an sich zu sehen (ob voneinander getrennt oder in logischem Zusammenhang spielt dabei keine Rolle); die Allgegenwart der Medien provoziert vielmehr die Frage, ob und wie denn zwischen der Wahrnehmungswirklichkeit des Auges und der Medienwirklichkeit, die Teil von uns selbst geworden ist (und innerhalb derer das Gewicht des Kinos immer geringer wird), zu unterscheiden sei. Die Massenmedien stehen nicht ausserhalb von uns, da sich unsere alltäglichen Wahrnehmungen in die Zeichen auflösen, die wir, zum Beispiel, im Kino gesehen haben. Menschen und Dinge als Medien erkennen (in einer einfachen Erweiterung des parapsychologischen Begriffs). - Die Verkehrsampel mag ein klassischer Gegenstand sein, der nicht klassifizierbar zwischen Wirklichkeit und Abbildung steht.

Dass sich beim Autofahren das Vorbeiziehen der Landschaft nur noch als Film erleben lässt, dieses Zusammenfliessen der Wahrnehmungsformen zweier Zeiterscheinungen weist auf eine Gemeinsamkeit: Geschwindigkeit, Instrument der Verdichtung in der Auflösung der Strukturen. Wie Wolkenkratzer, Kubismus, Sport. Film ist oder ist nicht schneller als der Wind, Film hat Lichtgeschwindigkeit.

Entwurf einer Utopie des gleichzeitigen Geschehens: So wie sich das Kino als Möglichkeitsmaschine versteht, die nach Belieben Wirklichkeiten ausspuckt (erst in jüngerer Zeit, glaube ich, hat es sich selbst als etwas Wirkliches gesehen und reflektiert) - diese Art von (überholtem) Selbstverständnis möchte ich gern von ihm lernen: Möglichkeitsberserker.

Der Kritiker

Der Filmkritik ist seit jeher - und in grosszügigerem Masse als dem klassischen Feuilleton ohnehin - in der bürgerlichen Presse eine Ecke der Narrenfreiheit zugestanden oder zugedacht, in der nicht nur neulinke Theoretiker und sanfte Weltverbesserer ihren Platz finden, sondern auch ein Apostel der Gleichgültigkeit wie ich mir eine Chance ausrechnen durfte, als ich 1974 auf der Redaktionsstube erschien, gewandet wie ein junger Bräutigam, der nun von hier seine Auserwählte, den Film nämlich, heimzuführen gedachte. Wegen meiner blauen Augen allein könnten sie mich zwar nicht gebrauchen, bemerkte vieldeutig der Redakteur, dessen Spott meinem tannengrünen Anzug galt - auf die Augen aber konnte er doch gerade nicht verzichten (fand ich). Meine Qualifikationen bestanden darin, dass ich täglich ins Kino ging (ich verschwieg es nicht), sowie hin und wieder Kritiken las.

Also begann ich meine Arbeit als Filmfeuilletonist, Kinoratgeber, künftiger Fachmann oder was immer. Sie gedieh nicht weit. Die Besprechungen fingen mit Sätzen an wie: «Corbucci ist wieder da, dieser unermüdliche Bursche.» Oder: «Helmut Berger gleicht hier einem Prinzen mit Pistole. Wenn er auf die Bösewichter anlegt, fallen diese wie reife Nüsse aus den Palmen: Dschungelprinzenhaftes geschieht.» Zwischendurch: «Der Film besteht zur Hauptsache aus Ausgespartem.» Und sie endeten in dieser Art: «Die Kamera hetzt wie ein aufgescheuchtes Tier in den miesen Ausstattungen umher. Draussen wird vornehmlich die Manhatten-Skyline vom East River aus gezeigt. Wer das gern hat, kann sich ja eine Ansichtskarte schicken lassen.» Und häufig: «Darüber ist kein Wort zu verlieren.» Mein Lieblingssatz.

Ich blieb zuständig für Filme der schäbigeren Art, für die ich nicht durchwegs, aber doch oft freundliche Worte übrighatte, so dass das artige Verhältnis des Verlegers zu den Kinobesitzern sich weiterhin aufs Beste entfalten konnte, während das Bemäkeln eines allerseits gerühmten Kunstfilms die Gefahr einer Trübung in sich geborgen hätte.

Ich sah, von sehr weit unten, das merkwürdige Schauspiel, wie ein Stern am Filmhimmel aufging: Ich hatte die älteren Filme Robert Altmans, Thieves Like Us, McCabe & Mrs. Miller, The Long Good-Bye und California Split sehr bewundert; auch war es mir, da ihr Ansehen recht gering war, zu gefallen sie zu besprechen. Doch dann kam Nashville. Es war in mancher Hinsicht der schlechteste Film, den Altman bis anhin gemacht hatte. Ernsthafte Kritiker nahmen sich seiner an. Ich war nicht zornig, ich war nicht traurig, es war das Normale.

Der Job wäre ohnehin nichts für mich gewesen, der ich mit der Zeit so ungern ins Kino ging. Jährlich Hunderte von Filmen sich anzusehen! Es muss das Gehirn des Kritikers einem Haifischmagen gleichen, und dem eines Wiederkäuers obendrein. Der Tag ist für ihn endlose Kinonacht, wenn er an Festspiele reist, und Cannes oder Berlin sind dann zugleich Peru, Algerien und Polen. Man hält ihm vor, er schreibe immer so über Filme, als gingen sie ihn nichts an, und es sei aus seinen Aufsätzen unmöglich zu erfahren, wie es ihm denn im Kino ergangen sei. Der Vorwurf ist freilich ungerecht, denn wer über Bauchschmerzen schreibt, den hat der Verleger gefeuert, noch bevor ihm die Leser davongelaufen sind.

Kritiker leben gleichsam aus zweiter Hand, eine Sekundärexistenz vom Blute der Künstler? Es leben andere aus zweiundzwanzigster Hand.

Die Brotlosigkeit der Arbeit und die Enge der Thematik (die ich bald erkannt zu haben glaubte) Hessen mich in andere Gewässer driften. Fachmann wollte ich nicht sein. Und doch scheint mir heute, es Hesse sich in Aufsätzen über Film ein Bild der Welt entwerfen, in dem die Wechselbeziehung zwischen der Wirklichkeit der Medien und der Wahrnehmungswirklichkeit unserer Sinne einen richtigen Ausdruck findet.