Wie in den guten alten Godard-Film-Tagen: Michel Cournot versucht, im Nouvel Observateur anzuzeigen, wo's langgehen soll. Und er kommt zu einem Schluss, der in unseren Ohren sehr eigenartig klingt. Der Film, der ohne Zweifel schöner sei als alle anderen Godard-Filme, sei es eben deshalb, weil Godard in der Schweiz gedreht habe. Hier fühle er sich weniger beunruhigt, weniger gehetzt. Ein ruhiges Land sei die Schweiz, unmenschlich und menschlich. Godard habe es da gar nicht nötig, die Realität zu verzerren, zu vergewaltigen und zu schütteln, wie er es in Frankreich habe machen müssen. Eine Vision der Welt, die Godard in sich trage, sei hier ganz real. Deshalb dieser stillere, versammeltere, «ruhende» Blick. Manchmal lasse er eine Wiese oder eine Baumreihe für sich nachdenken. Dieses Land lasse das Kino Godards leben.

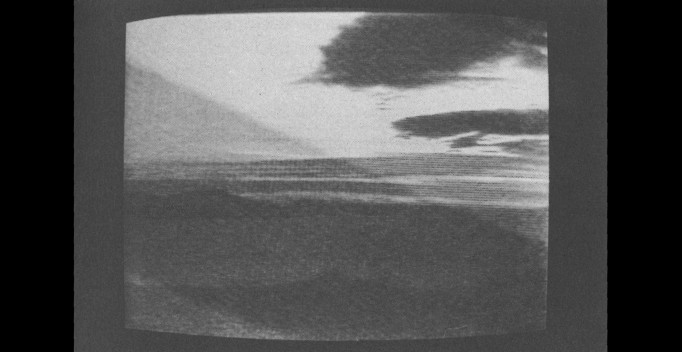

Ein Klassiker also? Die wiedergefundene Ewigkeit des Romantikers von Pierrot le fou? Godard selbst legt dem Interpreten ein paar Hinweise in diese Richtung bereit. Eines der schönsten Filmbilder Godards, eines der schönsten überhaupt, findet sich am Schluss von Pierrot le fou; Meer und Himmel durch einen feinen, fast schon imaginären Strich getrennt, und zur Kamerabewegung hinauf in den blauen Himmel die Verse von Arthur Rimbaud: «Sie ist gefunden, die Ewigkeit...». In dieser Unendlichkeit beginnt Sauve qui peut (la vie). Eine schwerelos, freischwebende Kamera -das Auge eines Vogels - fährt den blauen, mit fast durchsichtigen Wolken belebten Himmel ab; auf diesem - kosmischen - Hintergrund erscheinen die Titel. Der Zusammenhang der beiden Bilder muss Godard mindestens halbbewusst sein. Würde er Denise, die erst später ins Bild kommt, sonst «Denise Rimbaud» nennen, nur einmal, aber gerade jetzt, da Paul zum Telephon greift und nach ihr verlangt? Week-end, hat Godard 1967 geschrieben, sei ein Film, den er auf dem «Schrotthaufen gefunden habe, und der sich im Kosmos verirrt habe». Der neue Film kommt aus dem Kosmos zurück: zuerst - mit dem oben erwähnten Telephonanruf - in das Chaos, in dem die männliche Hauptfigur von Rette (sich), wer kann, Paul Godard, lebt. Gleich hinter die Himmelbilder montiert Godard die Zivilisationsformen eines modernen Hotels, Hast, «Kommunikation», Organisation, Mechanik und Rationalität... und über die verwirrlichen Bilder legt er eine italienische Arie, die sinnbildlich von der möglicherweise nicht mehr zu überbrückenden Entfernung zum freien Himmel spricht: «Suicidio... tu sol mi resti... e il cor mi tenti... ultima voce del mio destino» (Selbstmord, du allein bleibst mir, und das Herz versucht mich, die äusserste Stimme meines Schicksals). Bei der verzweifelten Annäherung eines italienischen Hotelangestellten, die Paul entrüstet abwehrt, fällt ein weiteres Stichwort: «citta del diavolo» (Stadt des Teufels). Nichts da also von gemachtem Frieden, wie die Interpretation Michel Cournots suggerieren könnte. Die alte Polarität von Natur und Kultur, von Unschuld und Schuld, die alte Sehnsucht nach Freiheit bestimmt auch diesen Film. Sehnsüchte treiben die «Geschichte» vorwärts.

Drei Personen auf der Suche nach ihrer eigenen Melodie

Sauve qui peut (la vie) ist deutlich in vier musikalische Sätze (mouvements) gegliedert. Darum wollen wir uns auch daran halten. Sie heissen «l'imaginaire» (die Einbildung), «la peur» (die Angst), «le commerce» (der Handel) und «la musique». In einem ersten Expose, das er nur notgedrungen in Worte fasste - das ist eben sein Beitrag zum «commerce» -, und dem er konsequenterweise eine Videokassette mit Bildmustern beilegte, die seine Intentionen besser formulieren sollten als geschriebene Sätze, spricht Godard davon, dass er drei Personen zeigen wolle, die ihre eigene Melodie suchen und finden. «Wie kann man es anstellen, dass man seine eigene Melodie findet, ohne bloss die Begleitmusik für andere zu sein?» Dass Godard da auch sein ureigenstes Problem anspricht, muss wohl hier nicht mehr des langen und breiten ausgeführt werden. Die drei Hauptfiguren artikulieren nichts, was Godard nicht selber in jedem Moment verspürt: Angst und Selbstzerstörung, Einbildungskraft und anarchistischen Freiheitsrausch, Handel und Kompromisse.

Sauve qui peut hat auch eine Story. Was irritiert, was einen beim ersten Betrachten ratlos werden lassen kann, ist die Tatsache, dass Godard sie nicht erzählt - wie ein Romancier -, sondern dass er sie vor unseren Augen entwirft. Die Bilder sind nicht bloss der Boden einer Story, Abbildung von Personen, Gegenständen und Umständen, die diese Personen irgendwie motivieren: diese Bilder sind die Story selber.

(Ich werde noch sagen müssen, was das etwa heissen soll. Für den Moment brauche ich die Behauptung, um darauf aufmerksam zu machen, dass bei Sauve qui peut die Nacherzählung der Story eine besonders deutliche Abstraktion darstellt.)

Dennoch: Denise Rimbaud, der Godard das Ordnungswort «l'imaginaire» zuweist, verlässt ihre Arbeit beim Fernsehen und ihren Geliebten Paul und fährt - mit dem Fahrrad -aufs Land, wo sie in der Druckerei eines Bekannten aushelfen, bei einem Bauern arbeiten und ein Buch schreiben will. (Wahrscheinlich spielt auch das Mädchen eine Rolle, das sie auf dem Lande trifft.) Paul Godard, der Fernsehschaffende, ist ein Gefangener seiner komplizierten Situation: er ist geschieden und sieht die Ex-Frau und die elfjährige Tochter nur einmal pro Monat, das Leben im Hotel und die Arbeit kotzen ihn an; verstrickt in seine Schwierigkeiten, reagiert er aggressiv, sich selber gegenüber ist er nicht nur skeptisch, sondern unschlüssig, willenlos und zerstörerisch. Ein lebender Leichnam, und das Leben bestraft ihn mit dem Tod; aber auch seinen Tod begreift er nicht. Seine Ex-Frau und die Tochter stehen dabei, als er von einem Auto angefahren wird. Er sagt, er habe nichts, es sei nichts, er habe nicht die Bilder seines Lebens wie einen Film vor dem inneren Auge abspulen gesehen. Da sagt die Ex-Frau: «Gehen wir; das geht uns nichts mehr an». «Qu'est-ce que tu regardes? Ca ne nous regarde plus... Allez, tu viens», sagt sie, und die beiden entfernen sich in die Tiefe des letzten Bildes. Pauls Irrwege haben sich mit dem geraden, aber schmalen Weg von Isabelle («le commerce») zweimal gekreuzt: Isabelle ist das Mädchen vom Land, das sich mit Prostitution all die enervierenden täglichen Kram-Probleme vom Hals zu halten versucht. Ihr Geschäft treibt sie im tiefsten unbeteiligt; die Prostitution, sagt sie ruhig, beruhe auf dem Wunsch von Männern, Frauen zu erniedrigen. Es geschieht ihr bei solchen Erniedrigungen, dass sie träumt: Landschaften - «paysages»... «pays sages comme des images». In den Träumen rückt sie sehr nahe an Denise, mit der sie sich am Schluss auch wunderbar versteht. Einmal also schläft sie mit Paul Godard im Hotel, ein zweites Mal beobachtet sie seinen verzweifelten Versuch, Denise doch wieder nahe zu kommen. Durch den ganzen Film sucht Isabelle eine Wohnung; bei Denise und Paul wird eine frei.

In den ersten Entwürfen wollte Godard die drei Geschichten (Bewegungen) sich nicht nur kreuzen, sondern gegenseitig auslösen und beeinflussen lassen. Davon kann jetzt nicht mehr eigentlich die Rede sein. Die «Einbildungs-Geschichte» und die «Angst-Geschichte» wirken zwar noch ineinander und durcheinander; die «Handels-Geschichte» ist im Verlaufe der Arbeit aus dem System fast ausgegliedert worden. Godard betrachtet die drei Bewegungen im Prinzip getrennt. Man muss da aufpassen, dass man als Zuschauer nicht mit den durch Hunderte von «Romanfilmen» eingebrannten kausalistischen, soziologischen und psychologischen Mustern operiert, sie quasi auf die autonome Darstellung von Ereignissen projiziert.

Natürlich fehlen die soziologischen und psychologischen Dimensionen auch in Godards Welt nicht; es fehlt lediglich der konventionelle Kausalismus. Manchmal gelingt es Godard, die ganze verfluchte Kinokonvention, diese scheinlogische Rhetorik der Zeichen mit einer einzigen Einstellung zu durchstossen und zu einer absolut entwaffnenden Nacktheit vorzustossen, zu jener Unschuld, deren Verlust er seit zwanzig Jahren - zornig oder traurig - beklagt hat.

In einer Sequenz - sie wird bei vielen Zuschauern der Stein des Anstosses werden - attackiert er mit noch nie dagewesener unsentimentaler Schärfe das Geschäft der konventionellen Filmproduktion als sinistren Menschenhandel. Die Beteiligten einer «Orgie» - der Boss, sein Sekretär, Isabelle und ein zweites Mädchen, das sich zuerst «Marilyn» nennt -demonstrieren in wahrhaft aberwitziger Weise, wie Kino funktioniert: ein Patron (Produzent oder Autorenproduzent) arrangiert eine verzwickte obszöne Situation - ein Bild - und verlangt in einem zweiten Umgang noch die entsprechenden Töne dazu, das «Ai», das «Oh» und das «He», die Kinosituationen erst «deutlich» und «einsichtig» machen. (Jean-Marie Straub hätte diese satirische Sequenz erfinden können.) Godard, er, versucht in Sauve qui peut diesen ganzen menschenschänderischen Synthetizismus, mit dem das konventionelle Kino und Fernsehen die «Anteilnahme» des Publikums erschleichen, zu erlösen durch eine (seine) im Laufe von zehnjährigen Exerzitien fern vom Kino wiedergefundene Unschuld. Ein beinahe religiöses Konzept. Und wenn in solchem Zusammenhang von Godards Calvinismus gesprochen wird, kann ich nichts einwenden.

Zurück zu den Quellen

Seine Personen seien auf der Suche nach ihrer eigenen Melodie, die nicht nur Begleitmusik für andere wäre, hat Godard gesagt. Zuerst hat er diese Melodie - die biographisch richtige und zeitgemässe - für sich selber finden müssen.

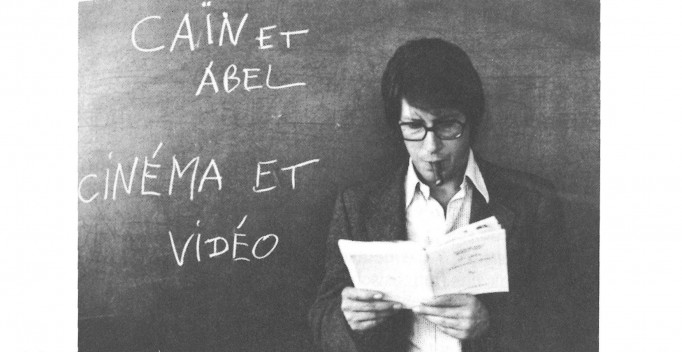

Wie wohl haben die ersten Filmbilder vor bald 100 Jahren auf die Zeitgenossen gewirkt? Man weiss, dass der kurze Streifen L'arrivée d'un train dans la gare de La Ciotat die Zuschauer erschreckt hat. Die Geburt des Films brachte einen Einbruch in eine jahrhundertealte Kultur der Verbalisierung. Das filmische Bild kam so nah an das eigentliche Ereignis heran, so nah und so abstraktionslos, dass sich auch die gesprochene Sprache noch einmal an die Decke strecken musste. An diese Quellen des filmischen Bildes hat Godard im Sommer 1979 zurückkommen wollen. Eine Wiederholung der Techniken Lumieres kam selbstverständlich nicht in Frage; zu breit und zu lang ist der Bilderstrom inzwischen geworden. Wer heute als ein Maler der Gegenwart Filme machen will, muss sich der Konditionierung durch das Abbild-Bild (das im Fernsehen nicht selten zum Null-Bild heruntergekommen ist, zum blossen «Beleg» für Worte) bewusst sein und es mit ziemlich komplizierten Techniken umgehen oder unterlaufen. (Die Romantiker, das zeigen einige europäische und amerikanische neue Filmographien, selbst jene von Wenders und Herzog, gar nicht zu reden von jener Truffauts, sind auf die Dauer ohne Chance.) Godard hat sich seine Techniken auf manchen Wegen und Umwegen (tours et détours) in den letzten zehn Jahren angeeignet und bringt sie nun erstmals auf die Kinoleinwand. Was hier vorgeht, benennt er mit einem echten (alten, verbalen) «Godardismus». Auf der Wandtafel, vor der sich sein Held mit Namen Paul Godard einmal aufgepflanzt hat, steht eine Formel, die im Übrigen in der Szene keine direkte Funktion hat: «Kain und Abel / Film und Video».

Godard, mit 50 Jahren angelangt an der Schwelle zu seiner dritten Schaffensperiode, versöhnt die bis jetzt feindlichen Brüder Video und Film. Ein echter idealistischer Dreischritt wird da suggeriert: Zehn Jahre Film, zehn Jahre Video (Godard war der erste europäische Filmemacher, der ein V2-Zoll-Gerät anschaffte; das war 1968), und nun die erste Synthese zum Zwecke eines «ganz anderen Anfangs». In der gleichen Szene übrigens, die man eine medienkritische nennen könnte (während die «Orgie» eine medienpolitische ist), findet sich ein Hommage an Marguerite Duras, die die Souveränität des Filmbildes auf andere Weise wieder herzustellen versucht hat, durch die «willkürliche» Trennung von Sprache und Bild.

Ich weiss, wie oft bei Godard von Neubeginn und dergleichen die Rede war (und wie kommerziell absichtsvoll diese Rede oft gewesen ist). Dieses Mal hat sie ihre Berechtigung. Sauve qui peut (la vie) sei sein zweiter erster Film, hat Godard, dieser Liebhaber widersprüchlicher Formeln, die im Kopf des Rezipienten immer etwas auseinanderbrechen sollen, was nur eine scheinbare Einheit ist, in Cannes gesagt.

Die neue Sprache von Sauve qui peut ist kein versuchsweises Stammeln. Sie hat ein beträchtliches Formeninventar. Die Aufhebung der Integration von Ton (Sprache) und Bild ist eine davon. (Über diese Segregation nachzudenken böte das filmische Werk von Marguerite Duras vielleicht besseren Anlass.) Als weitere wäre das autonome Filmbild zu nennen -die diversen Himmel, die Stadt- und Landschaften, mit denen der Film nicht nur strukturiert, sondern vertieft und «geladen» wird. (Murnau, Werner Herzog, einige Amerikaner wären da als Paten und Verwandte zu nennen.)

Von der auffälligsten Form, einer an entscheidenden Stellen angewendeten Verlangsamung und Beschleunigung des normalen Filmbewegungsbildes, soll doch noch etwas ausführlicher die Rede sein.

Diese Zeitlupe - das deutsche Wort ist für einmal viel zutreffender als das französische «ralenti» - wendet Godard in Sauve qui peut (la vie) erstmals bei dem verzweifelten Annäherungsversuch des Hotelangestellten an, von dem oben die Rede war («città del diavolo»). Godard hat sie bei seiner Video-Arbeit entdeckt und bringt sie nun - mittels eines komplizierten technischen Verfahrens (Film-Video-Film-Umsetzungen) in seine neue Sprache ein. Es seien «Grossaufnahmen von Bewegungen», sagt er, und er braucht sie dort, wo sein Film demonstrativ, überdeutlich und - das ist kein Widerspruch - besonders ursprünglich sein soll. Die Zeitlupen-Vergrösserung tritt vorwiegend da in Erscheinung, wo hinter eine «nichtssagende» Geste geblickt werden soll. Sie gehört übrigens eher in die Welt von Paul und Isabelle, während die Welt von Denise sich in autonomen Einstellungen mitteilt. Doch systematisch wird diese Trennung nicht durchgeführt. Gleich in der zweiten Sequenz, in der autonome Aufnahmen von Landschaften - Wasser, Berge und Bäume - den Anschluss an die Himmelbilder des Prologs schaffen, kommt auch die Zeitlupe vor. Noch und noch verzögert und unterstreicht Godard Denises Velofahrt ins Freie, in die Freiheit.

Natürlich sehe ich, dass es sich um Beispiele von Dialogen handeln muss, welche die Schauspieler sprechen werden, wenn möglich in der richtigen Reihenfolge (die Franzosen nennen das gesprochene Reihenfolge) - um eine Vorstellung der dramatischen Szenen zu geben und dazu sogar den Rhythmus des Dramas. (...) Doch darum geht es nicht wirklich. Ich möchte verlangsamen, das filmen, was man gewöhnlich nicht sieht. Ich möchte Ihnen das auf einer Videokassette zeigen: nicht eigentlich verlangsamen, sondern die Vergangenheit im Augenblick, wo sich die Gegenwart der Person bildet, auseinandernehmen. (Godard in einem Text vom 12. April 1979, zitiert nach einer ZDF-Programmbroschüre; für die Übersetzung verbürge ich mich nicht.)

Das alles hat etwas von einem immerwiederkehrenden modernen Menschheitstraum: die Zeit anhalten, dem Tod entgehen, immer Gegenwart bleiben, zu regieren über den Gang der Zeit, indem man regiert über den Gang der Gedanken.

Verächtlich nennt Paul den Mund einmal ein «Loch, aus dem Wörter fallen»: Auffällig in Sauve qui peut die verglichen mit früher relative Sparsamkeit mit Wörtern. Wenn die frühen Godard-Filme mit Bonmots und Wortspielen die Aufmerksamkeit forderten und überforderten, werden jetzt die verbalen Zeichen in ökonomischerer Weise gesetzt. Sie fehlen allerdings nicht, sie treten nur streckenweise hinter eine Art Alltäglichkeit der Sprache zurück. Aber wenn sie dann kommen, sieht man genau, dass Godard sie braucht, dass er mit gestalteten Bildern und ungestalteter Sprache nicht durchkommt. Ab und zu müssen Worte die Bildoberfläche wieder aufbrechen: die Sätze von Marguerite Duras zum Beispiel, die «Zivilisationsgeschichte» der Drossel usw. ...

Godard hat sich auf die Seite von Denise gestellt. Da wäre der ganze Dialog übers Reden noch nachzutragen:

Denise: Je veuxplus appeler les choses, seulement lesfaire un peu; appelle ga comme tu voudras... Ce matin j'ai appris a nourrir les animaux... y avait un veau qui avait un trou dans le dos et tout ce qu'il mangeait sortait à mesure...

Paul: Moi c'est les gens.

Denise: Quoi les gens?

Paul: Ils ont un trou, ety a desparoles qui sortent.

Darum jetzt genug der Worte. Wenn Godard weitere Filme macht wie Sauve qui peut (la vie), werden wir lernen müssen, anders über Filme zu reden, als wir es heute tun.