Dans une chambre misérable, en Amérique, une femme, victime d’un destin contraire qui l’a conduite hors de son pays et l’a privée de celui pour qui elle a tout quitté, va se laisser mourir de maladie et de désespoir. Les deux seuls amis qui ne l’ont pas abandonnée trompent leur chagrin en écoutant, à la radio, un concert retransmis de leur Allemagne natale; on joue la «Neuvième Symphonie» de Beethoven, sous la direction d’un chef illustre, qui a précisément adopté l’enfant de la malheureuse; mais elle l’ignore. Or tout à coup elle entend; elle appelle, se lève, reprend force, sauvée par une musique venue d’au-delà de la mer, alors que des plans de vagues font irrésistiblement penser à un titre illustre du théâtre allemand: Des Meeres und der Liebe Wellen de Grill-parzer.

On aura reconnu une séquence de Schlussakkord, qui n’est pas sans rappeler une scène d’un film pratiquement contemporain d’Abel Gance, Un grand amour de Beethoven, où le compositeur, tenté par le suicide à la découverte de sa surdité, trouve le salut dans la musique, lors d’un orage qui lui inspire un passage célèbre de sa «Sixième Symphonie». Mais là où Gance se laisse aller avec délices à sa démesure naturelle, et sombre dans le ridicule, Sirk choisit et élabore avec sa précision coutumière les éléments qui vont lui permettre de faire accepter par le spectateur cette scène extravagante. C’est à quelques réflexions sur cette maîtrise consommée, dans un des genres les plus difficiles qui soient, que nous allons consacrer ce bref article. Les quelques pages qui suivent se voudraient un hommage respecteux à un cinéaste que nous admirons; pour son œuvre d’abord, mais aussi parce que, chez lui, la réflexion sur l’art et sur la vie et la façon d’aborder l’un et l’autre sont toujours à la hauteur de l’activité créatrice.

C’est à quelques films des débuts de la carrière de Douglas Sirk (qui signait alors Detlef Sierck) que nous nous attacherons. On sait1 qu’il a débuté dans le cinéma en Allemagne en 1935, et tourné neuf films avant de quitter l’Europe en 1939. Comme nous n’avons vu ni Das Mädchen vom Moorhof ni Stützen der Gesellschaft ni Boefje, et que nos souvenirs de La Habanera sont trop éloignés dans le temps pour être utilisables, nous nous limiterons à April, April, à Schlussakkord, à Hofkonzert, à Zu neuen Ufern et, accessoirement, à Accord Final.

A première vue, ces cinq films sont fort disparates. Le premier dans l’ordre chronologique, qui est aussi le premier long métrage connu de Sirk (exception faite de deux ou trois films plus courts dont Sirk lui-même ne se souvient presque pas2), est April, April, tourné en double version (allemande et néerlandaise), comme c’était fréquent à l’époque. Il s’agit d’une œuvre encore très proche de certaines comédies à la mode dans le cinéma allemand ou le cinéma américain. L’action se déroule dans la famille d’un fabricant de pâtes alimentaires, qui a des ambitions sociales de nouveau riche, et qui organise des mondanités ridicules pour mettre en valeur sa fortune, sa femme et sa fille. De facétieux invités lui font croire qu’un prince va venir visiter son usine, en témoignage de reconnaissance pour la qualité de ses pâtes, appréciées lors d’un voyage d’exploration coloniale. Quand tout a été soigneusement préparé pour recevoir le prince, les ouvrières dûment chapitrées, la presse prévenue, l’industriel apprend qu’il s’agissait d’une blague. Pour sauver les apparences, il fait engager un figurant qui jouera le rôle du prince. Or le vrai prince, amusé par l’idée, décide de venir réellement visiter l’usine. Il s’en suit une série d’imbroglios, le faux prince étant pris pour le vrai, et réciproquement, le vrai prince nouant une idylle avec la secrétaire du fabricant, lequel tente de jeter sa fille dans les bras du même prince, etc. Le film est tourné de façon très vive, et surtout monté avec un sens très précis du spectacle et de l’accélération du rythme. Mais le plus intéressant, dans April, April, n’est pas là. Il faut en effet relever les influences encore très typiquement théâtrales qui le marquent. La série des quiproquos et la mise en scène, où les entrées et les sorties des personnages, l’insistance sur les portes, les déplacements dans des décors d’intérieur, jouent un rôle essentiel, ne sont pas sans rappelet certains classiques de la comédie: Beaumarchais, Marivaux, Musset, et aussi le vaudeville. Par ailleurs, on pense irrésistiblement à La règle du jeu. Rien d’étonnant à cela: Sirk était depuis dix ans un metteur en scène de théâtre très apprécié, et seule l’arrivée au pouvoir des nazis allait ralentir, puis briser sa carrière dans ce domaine. L’autre caractéristique du film est plus inattendue: il s’agit d’un changement de ton, très fugace, qui se produit dans une brève scène: dans un café populaire, où l’on chante et danse, le prince, qui se fait passer pour un employé, a emmené la secrétaire (la situation fait penser à la première soirée que Lilian Harvey et Willy Fritsch passent ensemble, dans Der Kongress tanzt, film presque contemporain); une forme subtile d’émotion s’installe pour quelques secondes dans cette comédie très enlevée, comme si un instant l’action s’arrêtait, pour permettre au spectateur de s’interroger sur le sens de l’idylle qui s’esquisse. Or cette rupture passagère de ton n’est rendue possible que par la présence de la musique, qui «fait passer» en quelque sorte un élément étranger au genre. Si nous insistons sur ce bref épisode, c’est qu’il n’est que le premier — on pourrait même dire qu’il n’est que l’esquisse — de toute une série d’épisodes analogues dans les films postérieurs de Sirk, et qu’il annonce un élément essentiel de son style.

A cet égard, le film le plus révélateur de notre série est sans aucun doute Hofkonzert. Dans une petite cour allemande, on donne, chaque année à la même date, le même concert, pour un vieux prince mélomane et débonnaire. Or une jeune cantatrice est venue dans la petite capitale prin-cière à la recherche de sa filiation: sa défunte mère, cantatrice elle aussi, y avait rencontré le grand amour de sa vie, mais la fille qui est née de cette passion ignore qui est son père. Lors de ce voyage, elle va trouver d’abord l’amour, en la personne d’un fringant officier, dont le père, ministre du prince, tentera de contrarier le penchant; puis le souvenir, grâce à un vieux poète méconnu; enfin la gloire, parce qu’une série de péripéties comiques feront qu’elle va être engagée pour chanter un air auquel le vieux prince tient particulièrement. Grâce à cela elle trouvera enfin son identité: elle est bien sûr la fille du prince, qui recherche, dans sa nostalgie musicale, sa jeunesse et ses amours perdues. Et tout finira naturellement le mieux du monde pour le jeune couple d’amoureux, mais aussi pour le vieux poète, enfin redécouvert!

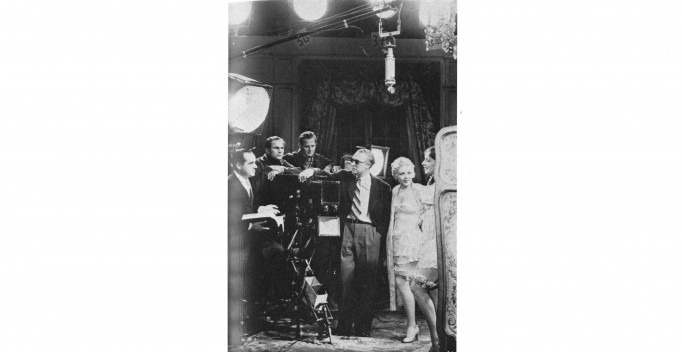

Scénario banal s’il en est. Mais le film est éblouissant. La mise en scène en est d’une constante brillance; l’image superbe, grâce notamment aux décors rococo de Wurzburg, dans lesquels la caméra virevolte à plaisir; les acteurs remarquablement dirigés; Martha Eggerth au mieux de sa forme. La musique doit mettre en valeur les vedettes du film: le jeune officier chante en duo avec sa bien-aimée, et à ce couple séduisant en correspond un autre, comique, formé d’une soubrette et d’un soldat, selon les meilleures traditions du genre. Tout cela fait de Hofkonzert un divertissement ravissant et très amusant, un spectacle tout à fait dans la ligne des superbes films, presque contemporains, de Willy Forst. On aimerait d’ailleurs bien voir la version française (car il y a aussi eu double version), également avec Martha Eggerth, pour laquelle Serge de Poligny a assumé la collaboration à la mise en scène. Les acteurs français ont-ils su s’adapter à ce style? La distribution (on y trouve Colette Darfeuil, Robert Vattier, Marcel Simon, Oudart, etc.) fait craindre le pire!

«It was a pièce of Viennese pastry», déclare Sirk lui-même3. Sans doute. Mais ici aussi de subtils glissements dans le ton doivent retenir l’attention. Ainsi lorsque l’on s’aperçoitau cours d’une répétition qui a débuté dans le burlesque, que la jeune cantatrice connaît — et est seule à connaître — la mélodie qui est au programme (apprise bien sûr de sa mère). Ou lorsque le passage de la répétition au concert de gala est indiqué par un enchaînement qui, dans sa simplicité, est signifiant au niveau narratif et au niveau symbolique (et qui sera repris dans Accord Final): le lustre à pendeloques du salon de musique éteint, puis, en fondu enchaîné, le même lustre tout illuminé. Mais la scène essentielle vient peu après: au milieu des auditeurs, le vieux prince est brusquement saisi d’émotion par la «chanson du souvenir» (c’est le titre de la version française) interprétée par Martha Eggerth; soudain tous les courtisans ont disparu, et il reste seul, assis à la même place, tandis que la musique continue; puis l’auditoire est à nouveau présent, mais c’est vingt ans auparavant; la femme aimée (c’est bien sûr Martha Eggerth qui joue aussi le rôle) chante, lors d’un concert à la cour d’alors. Et l’on revient à la réalité; le vieux prince a compris: c’est sa fille qui chante devant lui. Or ce brusque passage de la comédie à l’émotion, évoqué plastiquement par des moyens très simples et très classiques, n’est «acceptable» pour le spectateur que grâce à la musique, qui à la fois exprime ce qui se passe au niveau du non-dit, et assure la cohérence narrative de la séquence. D’ailleurs, lorsque le prince parlera en particulier à sa fille, et qu’elle comprendra à son tour, la relation paternelle ne sera jamais mentionnée explicitement dans le dialogue!

Ce film somptueux marque donc de façon très nette le glissement du divertissement vers l’émotion. Tout le rôle du vieux poète, symbolisant un passé culturel et artistique révolu (dans l’Allemagne de 1935...!), mais aussi la quête d’un souvenir heureux, accentue cet aspect. Ou, si l’on préfère, de Willy Forst, on passe insensiblement à Ophuls (lequel débute à peu près en même temps que Sirk, également au théâtre, et réalise dans les années 30 ses premiers films, qui ne sont pas sans rappeler April, April ou Hofkonzert). Or cette évolution nettement esquissée nous amène à parler des trois autres grands films des années 1936-1937: Schlussakkord (tourné juste avant Hofkonzert), Zu neuen Ufern et La Habanera, qui relèvent tous les trois du registre dramatique. Il faut mettre un peu à part Accord Final, pour lequel Sirk n’a pas été libre de ses choix et qu’il n’a pas signé4.

Schlussakkord s’ouvre sur une séquence saisissante, dans laquelle des fêtards new-yorkais, déguisés et masqués pour le réveillon de Nouvel An, découvrent dans un parc le cadavre d’un homme qui vient de se suicider. Le masque, et de façon plus générale tout ce qui touche au théâtre, va jouer un rôle essentiel parmi les procédés narratifs et stylistiques mis en œuvre par Sirk dans ce film. Ainsi, pour amener le thème de la mort par le poison de l’épouse indigne (Lil Dagover) du chef d’orchestre (Willy Birgel) et les accusations qui seront portées contre le mari et la gouvernante (Maria von Tasnady), Sirk a inséré une scène à l’opéra, où une méchante femme (mi-lady Macbeth, mi-sorcière de Blanche-Neige) prépare un philtre mortel. D’autre part, la première image donnée d’une famille unie, avec le père adoptif, la mère (réelle, mais jouant à la gouvernante) et l’enfant se situe dans une scène où ce dernier a convié les adultes à un spectacle de marionnettes. Le spectacle est ici révélateur de situations et de sentiments inexprimés (comme l’étaient ceux de Hofkonzert), mais importants dans la réalité (la réalité de la fiction, bien entendu). Cela est d’ailleurs confirmé en négatif, si l’on ose ainsi s’exprimer, par les mises en scène, dérisoires et finalement tragiques, par lesquelles le «mage», aidé d’un baron décavé, exploite la crédulité et le déséquilibre de l’épouse du musicien.

Cette fonction de révélateur attribuée au spectacle théâtral nous la retrouvons, plus marquée encore, dans l’emploi fait de la musique, qui sous-tend toute la construction stylistique et émotive du film, comme l’indique la séquence évoquée au début de l’article. D’ailleurs, à ce concert radiodiffusé s’ajoutent, au cours du film, des répétitions d’orchestre, de la musique de chambre, et la scène d’opéra déjà mentionnée. Tous ces éléments musicaux sont soigneusement répartis dans le déroulement de l’action. Le résultat est que le spectateur est conduit insensiblement à accepter l’histoire suivante: la malheureuse que nous avons vue, dans son misérable logement new-yorkais, confrontée à la maladie et à la mort, a laissé en Allemagne un enfant, qui de son côté, vit dans l’abandon et la carence affective; sauvée par la musique, la mère va rentrer au pays, s’engager, grâce à un médecin compatissant, comme gouvernante de son propre enfant, qui a été entre temps adopté par un musicien au grand cœur, et gagner l’amour de l’enfant, qui ne sait pas qu’elle est sa mère, et celui du chef d’orchestre, qui s’est fortement attaché à l’enfant; après la mort de l’épouse, qui délaissait son mari pour un charlatan, et les difficultés judiciaires qui en découlent, le musicien et la gouvernante, enfin réunis, formeront avec l’enfant une famille parfaite. Du thème de la «mater dolorosa» du début, on a abouti à celui de l’épouse heureuse et de la mère comblée. Le film va se conclure par une séquence proprement sublime: dans une église, Willy Birgel dirige du Haendel; la caméra se promène lentement sur des choristes toutes de blanc vêtues, puis monte sur des sculptures religieuses admirablement éclairées, passe sur une vierge à l’enfant, monte encore et termine sur Maria von Tasnady tenant son fils sur ses genoux. Or cette séquence finale laisse le spectateur dans un état de parfaite satisfaction, tant artistique qu’émotive. Qu’est-ce à dire? sinon que, au fur et à mesure que se déroulait ce scénario extravagant, la musique et le spectacle investissaient le spectateur, qui en est arrivé à tout accepter, non certes par la logique interne des événements, mais par les éléments les moins consciemment perçus de ce «spectacle total». Ici encore, c’est à Ophuls que l’on pense, notamment à la brève séquence du Plaisir où la caméra explore le décor baroque d’une église rurale, pendant qu’une voix off décrit une première communion de village normand, et que l’on découvre le regard embué des pensionnaires de la maison Tellier.

Il est vraiment temps de le dire: nous sommes en plein mélodrame. Et nous y sommes nous aussi arrivés insensiblement, comme il se doit. Mélodrame dans le sens commun du terme, du moins si on se réfère strictement aux histoires racontées. Mais comme nous parlons de cinéma, on ne saurait se satisfaire de cette approche. Mélodrame aussi parce que le genre auquel les films étudiés se rattachent est voisin du «spectacle total» dont tant de créateurs, et Sirk lui-même, ont rêvé. Certes on sait que le mot mélodrame évoque, éty-mologiquement, un drame accompagné de musique. Et c’est bien le cas ici. Mais cette musique n’a pas le rôle, trop usuel au cinéma, d’accompagnement insignifiant ou de renforcement pléonastique de l’action vue ou narrée; elle a un rôle propre, d’autant plus important que le spectateur est proprement piégé par elle. Mélodrame encore dans le sens que les références aux classiques du spectacle dramatique total (c’est-à-dire du spectacle qui réunit tous les genres et qui intègre la musique et d’autres arts) sont constantes; Sirk cite d’ailleurs fréquemment, dans ses entretiens sur son œuvre, les tragiques grecs ou Shakespeare5. On retrouve, comme élément constituant d’un tout beaucoup plus riche, le goût du théâtre que nous avions relevé dans ses premiers films.

Le mélodrame est, pour Sirk comme pour quelques autres grands créateurs qui ont su en exploiter les richesses (on pense évidemment au Visconti de Senso, qui a lui aussi utilisé sa formation d’homme de théâtre et une tradition musicale, différente, mais aussi enracinée en Italie qu’en Ailemagne), un genre en soi, qui a ses règles, ses stéréotypes et ses moyens expressifs propres. Paradoxalement, il ressemble à cet égard à la comédie cinématographique, au western, au «péplum» ou au «film noir» (genres que Sirk pratiquera tous dans sa carrière américaine). C’est un spectacle, qui s’adresse à un public très large, et qui a exactement la même dignité que tout autre type de spectacle, si l’emploi qui en est fait est habile, et si le résultat est plastiquement réussi. Dans ce cadre, à peu près, tous les «messages» (au sens linguistique, non au sens moralisant du terme) peuvent trouver place. Le mélodrame est un genre très traditionnel, ce qui ne signifie pas — malgré une confusion fréquemment faite par des critiques incapables d’apprécier une forme — que ce soit un genre réactionnaire par nature; il n’est que de penser encore à Senso!

De tout cela, Zu neuen Ufern va nous fournir un exemple magistral. Tous les éléments du genre y figurent: sentiments excessifs, situations pathétiques, coïncidences, contrastes sociaux, vicissitudes de l’existence, dévouement allant jusqu’au sacrifice, spectacle, musique, etc. Comme dans Hofkonzert, mais dans un registre tout différent, on a choisi ici comme héroïne une cantatrice (Zarah Leander). Comme au début de Schlussakkord, elle aime un homme indigne d’elle, bien qu’il appartienne à la meilleure société anglaise (Willy Birgel), et, ici aussi, elle se sacrifie pour lui éviter la prison. Condamnée pour une escroquerie qu’elle n’a pas commise, elle est déportée en Australie (le film a été distribué en France sous le titre: Paramatta bagne de femmes!) Plus tard, elle pourra obtenir de sortir de l’enfer de Paramatta en feignant un mariage avec un pionnier; elle espère en réalité retrouver son amour, car l’indigne officier à qui elle a tout sacrifié a été contraint de fuir l’Angleterre, et il est arrivé précisément en Australie. Mais il courtise la fille du gouverneur et l’héroïne doit tenter de survivre en chantant dans des cabarets de bas étage. Finalement, le scélérat est acculé au suicide, et la femme regagne volontairement le bagne, d’où le brave pionnier qui l’avait épousée une première fois vient la retirer.

Le film est suffisamment connu pour qu’il ne soit guère besoin d’insister: avec toutes les recettes du mélodrame, Sirk a réussi là un chef d’œuvre du genre. La musique y joue le rôle que nous avons défini, et les scènes qui se déroulent dans un lieu de spectacle (élégant à Londres, sordide en Australie) sont nombreuses. Une partie importante du «message» est ici véhiculé par le costume. Il suffit de comparer les différentes tenues de Zarah Leander, brillante Londonienne qui se transforme en bagnarde portant une sorte d’uniforme et un fichu noué sur la tête; mais aussi artiste adulée et habillée conformément aux règles de son milieu avant sa condamnation, que l’on retrouve vêtue (si l’on peut dire...) d’une manière (d’ailleurs superbe!) qui connote le mauvais lieu où elle chante à Sidney.

Mais, dans Zu neuen Ufern, il y a une scène au moins qu’il faut signaler pour terminer, car elle confirme, résume et élargit à elle seule toute notre thèse. Lors du procès de la cantatrice à Londres, Sirk filme, à l’extérieur du bâtiment où le sort de la jeune femme se décide, une vieille chanteuse des rues, qui débite une complainte sur le bagne du Paramatta, tout en montrant à l’assistance une série de tableaux ou de dessins, groupés sur un seul placard, et qui évoquent, dans un style populaire, la destinée des bagnardes. Nous revenons dans la salle d’audience, la sentence est prononcée, Zarah Leander sort, prisonnière, et l’on revient sur une image naïve de Paramatta, pour enchaîner sur un plan de Paramatta réel. Tout l’art de Sirk tel que nous l’avons découvert dans sa période allemande (mais la période américaine ne fera que le confirmer et l’enrichir) est condensé dans cette éblouissante séquence. La qualité expressive de l’enchaînement rappelle celui, mentionné plus haut, du lustre. L’élégance du montage nous évite la scène, traditionnellement assommante, du procès. Mais surtout la musique — ici la complainte chantée à propos d’une chanteuse — donne à la péripétie mélodramatique de scénario qu’elle évoque une dimension à la fois populaire et spectaculaire qui désamorce toute critique de vraisemblance. Elle sert de support au commentaire d’une série d’images, qui elles-mêmes résument visuellement une destinée exemplaire (au sens étymologique du terme). Dans cette scène, la maîtrise des moyens est parfaite. Mais, à un autre niveau d’analyse, une remarque, ou plutôt un rapprochement, s’impose: comment, à la simple lecture de la description qui précède, ne pas penser à Bertolt Brecht et à Kurt Weill? Or cela a été filmé en Allemagne sous le Me Reich, et à une époque où il n’y avait pas, comme aujourd’hui, un usage quasi obligé de se placer sous le haut patronage — peu contraignant, puisque posthume — de Brecht. Ce n’est pas sans raison que le meilleur connaisseur de l’œuvre de Sirk utilise cette séquence pour justifier son appréciation de Zu neuen Ufern: «stylistically, one of the most extraordinary films ever made»6.

Après ce film, Sirk fit encore La Habanera, dont l’analyse fournirait sans doute des éléments semblables, puis quitta l’Allemagne, dans les difficiles conditions qu’il a racontées. De passage en Suisse en automne 1938, revenant à la comédie, il supervisa Accord Final. Nous ne reviendrons pas sur ce film, que nous avons étudié par ailleurs. Signalons simple-ments que la musique y joue aussi un rôle essentiel. Après cela Sirk tourna très rapidement en Hollande un film presque inconnu, Boefje, puis partit pour l’Amérique.

Il n’est pas question de parler ici de sa période américaine, qui a d’ailleurs été plus et mieux étudiée que sa carrière allemande. Mais il suffit de parcourir une filmographie, et d’évoquer quelques souvenirs, pour être frappé par l’extraordinaire cohérence de l’ensemble de l’œuvre. Des comédies alertes comme Has Anybody Seen My Gal? ou No Room for the Groom aux grands mélodrames tels que Magnificent Obsession ou Thunder on the Hill, ce sont toujours les mêmes préoccupations stylistiques et morales que l’on retrouve. Certes le film en couleur a enrichi l’univers plastique de Sirk d’un élément très important. Mais les thèmes et les moyens expressifs restent semblables. Tout au plus le cinéaste, marqué sans doute par l’expérience de l’Allemagne nazie, du conflit mondial et des Etats-Unis des années 50, nous présen-te-t-il une image plus sombre du monde. Mais ce monde est resté fondamentalement le même. Les héros sirkiens sont prisonniers d’un univers où ils ont, au mieux, le temps d’aimer — un peu— avant qu’arrive pour eux le temps de mourir; d’un univers de guerre — celui de Captain Lightfoot ou de Battle Hymn; d’un univers de folie même — celui de Written on the Wind ou de Tarnished Angels; d’un univers où l’homme n’a guère de lendemain et où la providence ne permet pas grand-chose. De tout cela, le Sirk américain, comme le Sierck des années 30, tire les éléments d’un spectacle, divertissant ou apocalyptique, mais qui reste toujours un spectacle. Et surtout, dans l’œuvre hollywoodienne comme dans l’œuvre allemande, la musique joue un rôle essentiel. Au chef d’orchestre de Schlussakkord répond celui d’Interlude, à la Zarah Leander déchue de Zu neuen Ufern répond Susan Kohner dans la boîte de nuit de Imitation of Life. Ce dernier film, dont le titre (et plus encore peut-être celui de la distribution française, Le mirage de la vie) pourrait mieux que tout autre exprimer la réflexion de Sirk sur le spectaole, met fin à sa carrière américaine. Et il y a quelque chose de quasiment symbolique dans le fait que la séquence finale (Susan Kohner hurlant son désespoir d’avoir renié sa mère, au milieu d’un enterrement noir superbement filmé, tandis que chante Mahalia Jackson) répond exactement à la séquence finale de Schlussakkord dont nous avons parlé; même thématique, mêmes moyens expressifs; mais tandis que le film allemand finissait dans l’apaisement et dans l’espoir, Imitation of Life se conclut dans le paroxysme et dans le déchirement.