Berge im Schweizer Film gibt es, seit in der Schweiz Filme gemacht werden. Es muss also schon eine besondere Bewandtnis haben mit der speziellen Topographie dieses Landes und ihrer Wiederspiegelung im Kino. Etwas davon leuchtet unmittelbar und a priori ein: In viel höherem Mass als Ebenen oder Hügelketten stellen die Berge eine Spektakellandschaft dar, gerade auch diachronisch, also im zeitlichen Hintereinander betrachtet, nicht nur in der synchronischen Momentaufnahme. Haben sie schon einen statisch-photographischen Schauwert, so gewinnen sie noch einen spezifisch dynamisch-filmischen Schauwert durch die häufige und rapide Veränderung von Wetter- und Lichtverhältnissen. Dazu kommt die rapide Veränderung ihres Aspekts in der Vertikale vom satten Grün unten im Tal bis hinauf zum Weiss des Schnees, den man etwas penetrant den «ewigen» nennt.

In kaum einer andern Landschaft ausser vielleicht an einer wilden Meeresküste kann man die Natur so unmittelbar an der Arbeit sehen wie in den Bergen, werden einem gewissermassen «Zeit und Ewigkeit» so stark bewusst, der Gegensatz von Bestehen (der Berg ist gross, riesig, mächtig, unerschütterlich, «für die Ewigkeit gebaut», an einem Felsen rüttelt es sich nicht) und Vergehen (die Erosion wird den Berg, ganz gleich wie gross er ist, trotzdem einmal eingeebnet haben, man sieht, wieviel von ihm sie schon weggefressen hat, man sieht, wie die Bäche den Sand wegschwemmen, man spürt die ständigen heftigen Temperaturwechsel, die das Gestein knacken). So ist denn der Berg an sich und ganz von selbst ein bevorzugtes Filmereignis, ein bevorzugter Ort des Films wie die Strasse oder die Gaststube. Er hat Ansehnlichkeit, kann man sagen, und erst noch Zeitlichkeit.

Als ich einem ausländischen Kollegen erzählte, ich wolle einen längeren Artikel über die Berge im Schweizer Film schreiben, hat er mich glatt ausgelacht: Ja, in der Schweiz sei das doch nichts Besonderes, da könne einer eine Kamera aufstellen, wo er wolle, so ein Berg gerate ihm auf jeden Fall ins Bild. Das ist natürlich ein Missverständnis, wie es einem Ausländer ohne weiteres und ganz verständlicherweise unterkommen kann. Daher muss eingangs zur Abhandlung unseres Themas festgehalten werden, dass die Berge gerade nicht zufolge zufälliger geographischer Begebenheiten den Schweizer Filmemachern ins Bild geraten sind, sondern dass stets der Mann mit der Kamera zum Berge gegangen ist, nicht umgekehrt. Die ganze Frage ist also, warum er das getan, was er dort gesucht, was er dort gefunden, was ihm dort unterlaufen ist an Zufällen und an Zufällen, die keine sind. Den Film ohne Berge, den Film von der Stadt (Bäckerei Zürrer), vom Dorf (Wachtmeister Studer) und vom flachen Land (Uli der Knecht) hat es ja die meiste Zeit über auch gegeben. Es hat sogar La vocation d’André Carrel gegeben, einen Film vom (Genfer)-See. Waren also die Berge in der Schweiz für den einheimischen Filmemacher gewiss immer etwas Naheliegendes, so waren sie doch eigentlich nie etwas, das sich ihm gleichsam wie ein unabänderliches Geschick einfach in den Weg stellte.

Wunder des Schneeschuhs

Immerhin fällt auf, dass tatsächlich schon die frühen, das heisst die zwischen 1918 und 1936 in der Schweiz gedrehten Spielfilme zu einem ansehnlichen Teil Bergfilme waren. 1918 schon drehte die Basler Eos-Film einen Bergführer Lorenz in der Regie und nach einem Drehbuch von Eduard Bienz. 1919 stellte Friedrich Burau für die «Schweizer National-Film», Basel, eine Kinofassung von Benedikt Veltens Drama Zu spät her («Filmdrama aus den Schweizer Bergen in 5 Akten von Benedikt Velten. Für den Film bearbeitet und in Szene gesetzt von Friedrich Burau, Regisseur vom Stadttheater Basel» — «Ein Drama, das in 5 prachtvollen Akten die Naturschönheiten unseres Landes glänzend zur Wiedergabe bringt und das Herz jeden Schweizers und jeden Naturfreundes mit Genugtuung erfüllt» — unmittelbar darunter, im Inserat etwas fetter gedruckt: «Der schreckliche Absturz einer Touristen-Kolonne»). Die Dreharbeiten fanden in Grindelwald, Lauterbrunnen, auf dem Jungfraujoch und auf dem Eigergletscher statt. Im gleichen Jahr stellte derselbe Friedrich Burau Keckhans’ Ferienabenteuer her, ein Filmlustspiel auf der Alp unter Einbezug von Toggenburger Sennenbräuchen. Er doppelte 1922 gar mit einem Sinn des Lebens nach, der, nach einer Vorlage von Jakob Huber, «die Schicksale eines Philosophen» schilderte, «der sich seiner Gattin entfremdet hat und nun in den Bergen Heilung sucht». Der Sinn des Lebens, schrieb das «Schul- und Volkskino», tue «sich kund in der Arbeit, im Spiel und in der Schönheit. Die Arbeit symbolisiert durch den nimmermüden Bergbach, das Spiel durch das Wallen und Treiben der Wolken, die Schönheit durch die erhabene Majestät der Berge und durch die Anmut und Grazie eines Weibes». Ein Friedrich Genhardt aus Luzern bot seinerseits 1921 ein sogenanntes «Schweizer National Spiel» an, Titel, wie denn anders: Wilhelm Tell, mit dem Vermerk «verfilmt an den Tatorten am Vierwaldstättersee» (zu den Wilhelm-Tell-Filmen überhaupt siehe die sehr wertvolle Arbeit von Herve Dumont in «Travelling» 43, Lausanne 1975).

Im gleichen Jahr 1921 drehte Jacques Béranger Le pauvre village, ein Drama vom Bergdorf, in dem durch den Bau eines Staudamms die modernen Zeiten Einzug halten. Andere welsche Filmemacher hatten zuvor schon dem Bergfilm ausgiebig gefrönt (die genaue Datierung dieser Filme ist nicht ohne weiteres möglich): Es gab eine Escalade de la Grande Arête von Lozeron und Lambert, einen Les miracles du ski mit dem Skias Flori Koch und Le Gabelhorn de Saint-Nicolas und Sur les hautes cimes, beide von Emile Gos. Der schon erwähnte Béranger fuhr 1923 weiter mit dem Matterhornfilm La croix du Cervin, währendem Arthur Porchet seinen Appel de la montagne realisierte, von dem als dem ältesten noch erhaltenen Schweizer Bergfilm noch länger die Rede sein wird. 1924 folgte die von der amerikanischen «Sunshine Films» in den Waldstätten hergestellte Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft, wieder ein Tell-Film, der von Schweizern und Amerikaschweizern in der Regie von Emil Härder gedreht wurde. Die oben angeführte Basler Eos-Film wartete im gleichen Jahr 1924 mit je einem Paradies im Schnee und Schmuggler im Schnee auf, während die Zürcher Carola Kunst Film 1925 einen Schmuggler der Bernina offerierte und die Berner Pandora-Film 1001 Bild vom Schweizervolk und seinen Bergen (sie) anpries, die in den Film Oh! Schweizerland! Mein Heimatland! zu besichtigen seien (die drei Ausrufzeichen sind verbürgt, siehe auch die Dreieinigkeit Schweizervolk, Schweizerland, Schweizerfilm). Das Jahr 1925 bildet im Übrigen mit gleich drei Bergfilmen ein ganz besonderes Jahr, dreht doch Jean Brocher noch Les grimpeurs du Salève.

Nach 1925 nimmt die erste Herrlichkeit des Schweizer Bergfilms ein etwas abruptes Ende, was ohne Zweifel damit zu tun hat, dass die Ausländer, zumal die Deutschen, mit überlegener Finanzkraft und überlegener Technik ins Geschäft eingestiegen sind. Arnold Fanck, Leni Riefenstahl und Luis Trenker drehen, ausgehend vom sagenhaften Wunder des Schneeschuhs von 1921, immer wieder in den Alpen und wiederholt in der Schweiz. Es entstehen nacheinander Im Kampf mit dem Berge (Fanck, 1921), Der heilige Berg (Fanck, 1925), Die weisse Station (Fanck, 1928), Der Kampf ums Matterhorn (Fanck, 1928), Die weisse Hölle von Piz Palü (Fanck, 1929), Stürme über dem Mont-Blanc (Fanck, 1930), Berge in Flammen (Trenker, 1930), Der weisse Rausch (Fanck, 1931), Abenteuer im Engadin (Fanck, 1931), Das blaue Licht (Riefenstahl, 1932), Balmat (Fanck, 1934).

Fanck schrieb 1923 in der Zeitschrift «Zappelnde Leinwand» (sie) folgendes über seinen 1922 entstandenen «Das Wunder des Schneeschuhs IL Teil: Eine Fuchsjagd auf Skiern durchs Engadin», das uns erhellend scheint:

«Aufgenommen mit dem Zeitlupen-Apparat (dieser immer noch zu wenig bekannten wunderbaren Erfindung, die uns loslöst von den starren Vorstellungen der Zeit), stellen diese Sprungaufnahmen den zweiten Teil des Wunder des Schneeschuhs auf ein sportliches Niveau, das auf einige Zeit hinaus wohl nicht mehr zu übertreffen ist und das dem Skiläufer selbst wohl einen umso tieferen Eindruck machen muss, je mehr er selbst in diesem Sport etwas leisten kann. Zum zweiten stellte ich mir zur Aufgabe, dass jedes sportliche oder Landschaftsbild für sich ein einzelnes Kabinettstückchen darstellen müsste. Es genügt nicht, einfach zu zeigen, wie ein Heiland oder Carlsen 50 Meter in einer wunderbaren Haltung durch die Luft schwebt, oder Schneider in seiner unnachahmlichen Weise einen Steilhang hinabschwingt. Die grösste sportliche Leistung nützt nichts, wenn sie nicht wirkungsvoll dargestellt ist. Jedes einzelne Bild muss in Licht und Komposition etwas Besonderes sein, in das sportliche Leistungen als Bewegungsphänomene aufs sorgfältigste hineinkombiniert werden müssen. Denn Bild, Licht und Bewegung sind die ureigentlichen künstlerischen Elemente des Films.

Und so zog ich viele Monate, zwei Winter hindurch, mit meinen 20 Meisterläufern in den Bergen herum, immer auf der Suche nach etwas Besonderem. Stundenlang mussten wir meist warten, bis die Beleuchtung eines brauchbaren Hangs so war, wie ich sie wünschte. Aufs genaueste musste jeder Schritt, jeder Bogen oder Schussfahrt besprochen werden, ehe man sich entschliessen konnte (stets ohne Probe) einen dieser wundervollen, schwer zu findenden Schneehänge mit den Skispuren einzuzeichnen.

Monatelang sassen wir da oben im schlechten Wetter ohne eine einzige Aufnahme machen zu können oder in vereistem Schnee, in dem alle diese tollen Fahrten nicht möglich waren. 20 Mann hoch schleppten wir an Seilen unseren teuersten Freund, die viele Zentner schwere Zeitlupe, da oben mit uns herum, und jede einzelne dieser Zeitlupen-Auf nahmen beanspruchte viele Tage Arbeit mit Suchen, Transport des Apparates, Sprunghügelbau und Einspringen auf genau vorgeschriebenen Distanzen. In Sekunden oder gar Bruchteilen einer Sekunde, huscht jetzt solch ein Bild, das Resultat eines viel-stündigen Arbeitens, auf der Leinwand vorüber. Und doch wird diese Arbeit nicht umsonst sein und hoffe ich, dass der bleibende Gesamteindruck all dieser sich jagenden Bilder für den Beschauer als Erinnerung haben wird an ein jubelndes Hinabtollen in stäubenden Schneewolken durch das Lichtmeer tief verschneiten Hochgebirges und an ‘Das Wunder des Schneeschuhs’. Zu guter Letzt muss ein Film auch eine Handlung haben, die filmtechnisch richtig aufgebaut ist.

Es ist aber nicht leicht für einen Sportfilm ein Thema zu finden, bei dem nicht der Sportsmann ‘Sensation’ und ‘Kitsch’ schreit, während das grosse Publikum, das den betreffenden Sport nicht ausübt, einschläft. Ein solches Thema hoffe ich in der Fuchsjagd gefunden zu haben. Es ist so harmlos und unverfänglich, dass wohl auch der strenggläubigste Sportsmann keinen Anstoss daran finden kann. Anderseits hoffe ich, dass auch das nicht skilaufende grosse Publikum sich nicht langweilen wird. Die Handlung ist so einfach, dass es sich fast erübrigt, sie zu erzählen: Nach einem grossen internationalen Skirennen in St. Moritz, bei dem die Meisterläufer aller Länder um den Preis gerungen haben, gehen die Preisträger mit ihren schweren Sprungskiern hinauf zum Berghotel, wo die Preisverteilung stattfindet. Im Verlaufe derselben neckt der erste Preisträger, Hannes Schneider, die beste Skiläuferin mit ihrem Spitznamen ‘Skibaby’ und wird daraufhin von ihr zu einer Schnitzeljagd aufgefordert, wobei sie sich erkühnt ihn fangen zu wollen. So wird Hannes Schneider zum Fuchs, bekommt eine halbe Stunde Vorsprung, muss zur Markierung alle 500 Meter Schnitzel ausstreuen und muss bis 12 Uhr nachts gefangen sein durch Abnahme der Zipfelmütze, die ihm feierlich aufgesetzt wird. Und trotz aller Schliche, die er anwendet, um seine Verfolger 5 Akte lang an der Nase herumzuführen, wird er schliesslich doch gefangen, weil der Film doch einen 6. Akt haben muss und man ein Mädchen nicht ungestraft necken darf.»

In Fancks grosser Zeit sind, da die einheimische Produktion sowieso rückläufig ist, nur noch wenige schweizerische Produktionen anzuzeigen, die in die entsprechende Gattung fallen: Die Helvetas-Film realisiert 1927 mit dem deutschen Regisseur Hanns Schwarz und deutschen Schauspielern (unter ihnen an prominenter Stelle Wilhelm Dieterle, etwas weiter im Hintergrund Oskar Homolka) ihre Petronella nach einem Stoff des Berner Schriftstellers Johannes Jegerlehner. 1933 sieht die Anfänge des Baslers August Kern im Spielfilm mit den Herrgottsgrenadieren, dem die Weisse Majestät folgt und 1935 Die weissen Teufel, ein Film, den Kern abbricht, nachdem seine Equipe von einer Lawine verschüttet worden ist.

Neuzeit

Damit sind wir schon in der Neuzeit des Schweizer Films angelangt, in den dreissiger, vierziger und fünfziger Jahren, durch die sich die Berge als Filmthema ziemlich konstant hindurchziehen, ohne wieder so stark zu dominieren wie in den Jahren 1918 bis 1925, aber auch ohne wieder so stark abzufallen wie in den Jahren 1925 bis 1933. Eine rasche Durchsicht der Filmlisten ergibt für die fraglichen 30 Jahren mindestens 20 längere Spiel- und Dokumentarfilme, in denen die Berge eine grössere Rolle spielen. Das Motiv dominiert anfänglich in den welschen Spielfilmen, 1934 allein in drei Beispielen: in Jean de Limurs Le voyage imprévu, in Serge de Polignys Un de la montagne und in Dimitri Kirsanoffs Rapt nach C. F. Ramuz’ La séparation des races. 1939 schliesst sich diesen drei Filmen Max Hauflers Farinet ou l’or dans la montagne, ebenfalls nach Ramuz, an. An deutschschweizerischen Filmen sind Richard Schweizers wirklich famose Kleine Scheidegg von 1937, vielleicht der Bergfilm unter allen Schweizer Bergfilmen, die berüchtigte, von einer etwas obskuren Aktion gegen den Kommunismus hergestellte Rote Pest, Lindtbergs Füsilier Wipf und E. O. Stauffers Tschiffa (alle drei von 1938) zu nennen.

In den vierziger und fünfziger Jahren dagegen sind dann naturgemäss (weil es eine welsche Produktion nur noch in Spuren gibt) alle Filme deutschschweizerischer Herkunft mit Ausnahme von Charles-Georges Duvanels II neige sur le haut pays von 1943. Das Jahr 1941 sieht Bider, der Flieger von Leonhard Steckel und Max Werner Lenz, Der letzte Postillon vom St. Gotthard von Edmond Heuberger und Die weisse Patrouille in der Regie von W. Stauffacher. 1943 gibt es wieder einen Bergführer Lorenz, von Eduard Probst, diesmal nach einem Stoff von Maurice Zermatten. Bestens bekannt sind die langen Bergsequenzen aus Leopold Lindtbergs Die letzte Chance von 1944/45. Einen gewissen Ruf haben auch die Alpenansichten von Swiss Tour desselben Lindtberg aus dem Jahr 1949. In den fünfziger Jahren sind Heidi (Luigi Commencini, 1952), Heidi und Peter (Franz Schnyder, 1954), Zwischen uns die Berge (Schnyder, 1956), S. O. S. Gletscherpilot (Victor Vicas, 1959), An heiligen Wassern (Alfred Weidenmann, 1960) und Wilhelm Tell (Michel Dickoff, 1960) zu nennen. Den einzigen welschen Bergfilm dieser Zeit dreht Jean-Luc Godard, der 1954 im Wallis die Operation beton realisiert (Ausführlicheres zu einigen Bergfilmen der fünfziger Jahre enthält Felix Aepplis Aufsatz «Die geistige Enge der Heimat» in dieser Nummer von Cinema).

Zu Beginn der sechziger Jahre ist das Bergmotiv zunächst nicht mehr sehr häufig anzutreffen, es verschwindet zumal ganz aus dem Spielfilm (der freilich überhaupt rarer wird in dieser Zeit). Allenfalls in einem Dokumentarfilm wie Auf weissem Grund von Alexander Seiler (1961) finden sich Berglandschaften. Wiederaufgegriffen wird das Motiv erst 1965 und 1966 mit den beiden TV-Adaptationen von Ramuz, dem Jean-Luc persécuté von Michel Soutter und der Grande peur dans la montagne von Pierre Cardinal. Von da an häufen sich die Fälle wieder, bis zum heutigen Tag hat es seither konstant an Gewicht gewonnen. Bis 1973 finden sie sich regelmässig, danach werden sie ausgesprochen häufig. 1967 sieht Cantilena Helvetica von Hans Trommer und Bonditis von Karl Suter, 1969 Die Landschaftsgärtner von Kurt Gloor und Vive la Mort von Francis Reusser, 1970 Le monde sauvage de l’alpe von René-Pierre Bille und Pfarrer Iseli von Albert Buchmüller. 1972 folgt Storia di confine von Bruno Soldini, 1973 Vallée de Joux von Jean Mayerat, bevor dann die eigentliche neue grosse Welle der Bergfilme und Filme, die das Bergmotiv verwenden, kommt: Mulungu von Beat Kuert, Die Sage vom alten Hirten Xeudi und seinem Freund Reimann von Hansjakob Siber, Morteratsch von Markus Weyermann, D’un jour à l’autre von Ernest Ansorge, Claire au pays du silence von Marcel Schüpbach, Wir Bergler in den Bergen von Fredi Murer, Die Kinder von Furna von Christian Schocher, Tante Céline des Groupe de Tannen entstehen in den letzten zwei oder drei Jahren.

Exotik

Alles in allem über fünf Dutzend Titel aus fast sechzig Jahren, die erwähnten ausländischen Produktionen nicht eingerechnet. Und es dürften mir etliche Filme entgangen sein (Vollständigkeit wird in diesem Aufsatz nicht angestrebt), so dass wir annehmen dürfen, dass die Schweizer Filmemacher ziemlich jedes Jahr mindestens einen Bergfilm gedreht haben, seit in der Schweiz Filme gemacht werden. Es ist also sicher richtig, von einer Kontinuität zu sprechen (die grösseren Lücken der Jahre 1925 bis 1933 und 1960 bis 1965 fallen mit allgemeinen Krisen in der schweizerischen Filmproduktion zusammen). Und es dürfte nicht übertrieben sein, die Berge als eins der traditionellen Hauptmotive des Schweizer Films zu bezeichnen und zu fragen, ob es überhaupt ein anderes Motiv im Schweizer Film gibt, das sich mit der gleichen penetranten Regelmässigkeit durch die Jahrzehnte zieht.

Soweit die quantitative Erfassung unseres Gegenstands (die in sich freilich bereits auch qualitative Aussagen enthält). Es kann im Weitern natürlich nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein (der eigentlich nur eine Skizze ist und nur eine Skizze sein kann), die qualitative Ausprägung des Bergmotivs in auch nur der Hälfte aller aufgezählten Filme zu beschreiben und so den Metamorphosen des Bergmotivs Schritt für Schritt nachzugehen. Wir müssen uns auf einige wenige Filme, die (notabene a priori gesehen) als «typisch» erscheinen mögen, beschränken. Es werden etwa zwanzig sein, also ein knappes Drittel von allen.

Es fällt nicht leicht, aufgrund von nur zwei Filmen, die uns bekannt sind, mehr als Vermutungen vorzubringen über die Filme der zwanziger Jahre (die uns ja überhaupt, weil nur in kleiner Zahl erhalten, nicht sehr gut bekannt sind). Arthur Porchets L’appel de la montagne von 1921/22 weist sichtliche Ähnlichkeiten mit Stroheims Alpenfilm Blind Husbands von 1919 auf (das Motiv des Verführers und der von der Verführung bedrohten Ehefrau). Die Berge geraten zur effektvollen Staffage fürs Melodram im Viereck (die Schöne zwischen drei Männern: dem ungeliebten Gatten, dem ehrlich verliebten Bergführer, und dem schändlichen Schwerenöter). Einsamkeit und Gefährlichkeit der Landschaft suggerieren von selbst die unausweichliche Zuspitzung der dramatischen Verwicklungen. Die Berge als eine der exotischen Landschaften, in denen Erotisches erst richtig erotisch wird, die Gefahren mit sich bringt, in denen sich die wahren Gefühle durch Tapferkeit bewähren können, die falschen aber durch Feigheit decouvriert werden.

Emil Härders Die Entstehung der schweizerischen Eidgenossenschaft nimmt die Berge der Innerschweiz als Theaterkulisse, wo immer es zulässig und funktionell ist, ohne sich auf eigentliche Landschaftsschilderungen einzulassen. Die Fauna der Alpen hat offensichtlich den Regisseur wesentlich mehr interessiert als die Berge selbst. Bergmythologisch gibt der Film, von den stämmigen, bärtigen Sennen abgesehen, nicht viel her, weil er in seinem ganzen Wesen dem Schillertheater verpflichtet bleibt und vornehmlich darauf bedacht ist, die Schauspieler in Szene zu bringen. Das klassizistische, nicht das romantische Prinzip herrscht da noch vor, ganz im Unterschied zum Appel de la montagne, wo mit Erotik und Exotik romantische Elemente dominieren, freilich ohne dass dieser Film deswegen schon einen vollendeten nationalen Bergmythos vorstellen würde.

Ein längeres Zitat mag immerhin erhellen, wie in den zwanziger Jahren in der Schweiz über Bergfilme gedacht wurde. Johannes Jegerlehner, der Berner Schriftsteller, von dem die Vorlage zur Petronella von Hanns Schwarz stammt, schrieb 1929 in der Zeitschrift «Schweizer Cinema» folgendes:

«Nach Kleinert soll im Bergfilm aus der Sehnsucht des Menschen zum Wandern und Steigen die symbolische Kraft des Berges herauswachsen. Im idealen Bergfilm soll der Mensch das unersättliche, rastlose Element, der Berg das unwandelbare, stete, in sich ruhende, darstellen. Mit andern Worten, dem empfindsamen Bergsteiger schlagen die Stunden, in denen das Ich und der grübelnde Verstand mählich zurücktreten, die seelische Spannung in der unendlichen Stille und Gelassenheit der Bergwelt sich löst und er wegsehen kann und aufhorchen auf das andere, das redet und klingt, wo er wieder Kind wird, sonne-, erd- und himmelverbunden, sorglos und frei. Die Feder eines Dichters vermag diesen innern Vorgang zu schildern, ob ein Filmleiter es bildhaft gestalten kann, weiss ich nicht. Fast möchte ich es vorderhand bezweifeln, auch schon deshalb, weil im dichten Schwärm der Filmstare kaum eine ist, die auch im Kletterfels besteht und den Zusammenhang zwischen der Hochgebirgsnatur und ihrer Seele glaubhaft auf die Leinwand überspielen könnte.

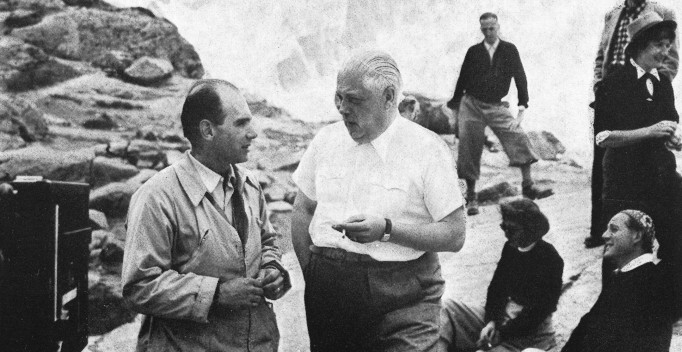

Eine erlauchte Gesellschaft der berühmtesten Vertreter ihrer Zunft und Kunst sah ich in einem schweizerischen Gebirgsdorf an der Arbeit. Es wurde ein Roman gefilmt, der von den Darstellern Bergfestigkeit, Mut und Vertrautheit mit dem Gebirge voraussetzt. Keiner von ihnen hatte zuvor einen Berg erklommen. Filmspieler von Rang und Bergsteiger sind heute noch seltene Erscheinungen. Die Schwierigkeiten türmten sich und doch sollte es möglich sein, einen Bergfilm zu schaffen, der auch die strenge Richtermiene der Klubbisten nicht zu scheuen braucht. Wenn man die letzten zehn Jahre der filmischen Entwicklung überschaut, und die Lichtspiele von damals und heute vergleicht, welche Fortschritte nicht nur der Technik, sondern in ebenso hohem Masse bei der Wahl und im Aufbau der Handlung. Nicht mehr so selten wie früher erscheint ab und zu ein guter Film, und er ist nicht mehr ein Rufer in der Wüste, der Zuschauer geht mit. Eine Umkehr scheint sich vorzubereiten. Wie bei einer Bahnfahrt auf die Wengemalp, auf den Gornergrat, steigt man durch diese Rückschau in Regionen hinauf, die bei jeder Wendung Neues und Erfreuliches offenbaren und das Grosse, Tiefe und Gewaltige, das noch kommen wird, ahnen lassen. Die Lichtspielentwicklung hat eben die Endstation noch nicht erreicht, sie ist erst im Anfang des Aufstieges begriffen.

Solange wir in der Schweiz keine namhaften Filmspieler besitzen, die zugleich auch Berggänger sind, könnte man in der Weise vorgehen, dass man das Bergtechnische den Führern und Klubbisten überlasst und das Spiel den Künstlern, die sich in der Maske ausgleichen müssen. Dilettanten dürfen es nicht sein. Eine Täuschung auf dem Programm ehrlich eingestehen, ist immer noch besser als eine Wahrheit vortäuschen, die keine ist und über die jedes Kind stolpert.»

Vom Pathos zum Kitsch

Vollendete nationale Bergmythen im Schweizer Film gibt es dann eigentlich erst in den dreissiger Jahren, nachdem die Deutschen vorexerziert haben, wie man das macht. Nicht dass die Schweizer die präfaschistische Emphase der Fancks und Trenker nun einfach kopiert hätten. Aber es ist unverkennbar, dass sie in grösserem oder kleinerem Mass in allen Schweizer Bergfilmen der dreissiger Jahre hängengeblieben ist, stärker natürlich in den deutschschweizerischen Filmen, allen voran in der sagenhaften Kleinen Scheidegg (auch unter dem Titel Im Banne der Jungfrau geführt), die im heutigen aufgeklärten Cinephilen-Kino zweifellos einen grossen Lacherfolg hergeben dürfte. Richard Schweizer drehte diesen seinen einzigen Film, in dem er selbst Regie führte, im Jahr 1937.

«Dieser gut photographierte Film», schreibt Freddy Buache, «ist vielleicht etwas kalligraphisch gemacht, aber er ist interessant, weil er ganz klar die konventionelle Bergmythologie ausdrückt. Ausgehend von einer romanesken, strikte anekdotischen Handlung, in der die Psychologie der Figuren bleibt, was sie im neunzehnten Jahrhundert war (sie hat sich auch seit L’appel de la montagne von Porchet nicht verändert), zeigt der Film das Gebirge als etwas Versöhnendes: die Schönheit der Landschaft verwandelt Ulla, die beschliesst, bei ihrem Gatten zu bleiben. Dieser, der Doktor, hat sich nicht getäuscht, als er beschloss, in dieser privilegierten Landschaft, die dem Himmel näher ist (wie das Volkslied sagen würde), die Rückeroberung seiner Gattin zu versuchen. Denn der Berg, das ist Gott. Er ist streng und kann diejenigen strafen, die ihm nicht gehorchen. Umgekehrt gewährt er denen das Glück, die ihn lieben und sich seinem Gesetz unterwerfen. Lange, davon legt dieser Film ein beredtes Zeugnis ab, war der Alpinismus in der Schweiz eine veritable Theologie.»

Dass sich die Kleine Scheidegg nicht nur ideologisch, sondern auch personell von den deutschen Bergfilmen herleitete, er sieht man daraus, dass Richard Äugst, einer der regelmässigen Mitarbeiter Fancks, als Kameramann fungierte. Eine nicht ganz so unähnliche Bergmythologie verbreitet im Jahr darauf die Rote Pest, der faschistisch inspirierte Hetzfilm der antikommunistischen Liga, auch er heute ein Lacherfolg im Cinephilen-Kino. Er tat das wenigstens am Rande, bei der Schilderung der nationalen Werte, die es vor dem bösen jüdischen Kommunismus zu schützen galt. Dass natürlich die Berge samt der heiligen Einfalt der Bergler zu diesen nationalen Werten gehörten, verstand sich von selbst.

August Kern hatte zuvor, 1934, die Herrgottsgrenadiere gemacht. Er drehte hauptsächlich in einem stillgelegten Kohlenbergwerk oberhalb Ferden im Lötschental und in den Stollen des Roten Berges, dem einstigen Silberbergwerk bei Goppenstein. Die Geschichte erzählt vom Strassenbau in einer Berggemeinde und einer beinahe erfolglosen Suche nach Gold und Silber, bei der die Einheimischen am Ende noch das «Gold im eigenen Herzen» entdecken. Die Berge hauptsächlich verstanden als Bergdorf, Berggemeinde, diese als Transposition zu verstehen von Kellers Seldwyla oder Gotthelfs Emmentaler-Gemeinden, angereichert mit Montan-Dekoration.

In Lindtbergs Füsilier Wipf von 1938 erschienen die Alpen erstmals unter dem militärischen Gesichtspunkt, der dann in der Landesverteidigungs-Folklore der Kriegszeit eine so entscheidende Bedeutung haben würde und dessen Echo sich wiederfinden wird in Lindtbergs Die letzte Chance. Man konnte im Füsilier Wipf trutzige Wehrmänner auf dem trutzigen Abhang des Grossen Sankt-Bernhards sehen, den Karabiner trutzig ins Tal hinuntergerichtet, sichtlich bereit zum Rückzug nach oben in die Berge, wohin ihnen kein böser Feind würde folgen können. Sprechendes Symbol für jenes «Röduit»-Denken, das das nationale Denken bis weit in die sechziger Jahre hinein prägen würde, und zwar effektiv stärker auf dem geistigen als auf dem materiell militärischen Gebiet.

Die beiden welschen Ramuz-Verfilmungen Rapt (Dimitri Kirsanoff, 1934) und Farinet (Max Haufler, 1939) offenbarten eher bewusste rural-provinzielle als national-anmassende Bergmythen. Da wurde das Wallis nicht als die Welt ausgegeben, ausserhalb derer es, wenn überhaupt eine andere, dann keine bessere geben könne. Sondern die beiden Filme zeigten die schweizerische Landschaft bewusst als das Ende der Welt, präsentierten ihre Geschichten bewusst als Geschichten vom Ende der Welt. Rapt spielte hauptsächlich mit dem Zwischen uns die Berge-Motiv: der Berg weniger als Wert in sich denn als das Trennende, das ein Hüben und ein Drüben schafft, als eine Schranke, die zu überwinden ist (siehe in dieser Beziehung auch die Berge in Lindtbergs Die letzte Chance, die auch staatsrechtlich, nicht nur physisch, eine Grenze bilden). In Farinet taucht wieder das Rückzugs-Motiv auf, die Berge als Hort der Sicherheit und Geborgenheit, wo man den einfachen Zugriffen des flachen Landes entzogen ist, freilich das Ganze in der individuell-anarchistischen, nicht in der kollektiv-nationalen Variante wie im Füsilier Wipf: Hoch oben im Unzugänglichen versteck hält sich der (historische) Falschmünzer Joseph Samuel Farinet, ein Piemontese, der in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Wallis unsicher machte.

Die beiden Lindtberg-Bergfilme der vierziger Jahre, Die letzte Chance (1944/45) und Swiss Tour (1949) markieren auf wohl einmalige Weise den Übergang vom Mystisch-Theologisch-Nationalistischen der Zeit bis 1945 (die Schweiz als das Land hinter den Bergen, unzugänglich, aber auch geschützt) zum vulgär Kommerziellen, zu dem in seiner ganzen Gewöhnlichkeit anbrechenden Zeitalter des «Wirtschaftswunders» und des geistigen Kreuzzuges wider alles Rote: «In Swiss Tour ist aus dem hehren Bergmotiv der «Letzten Chance» ein touristischer (wie schon der Titel sagt) Markenartikel geworden; das Matterhorn, das vielleicht einmal den Willen zur nationalen Selbstbehauptung mit symbolisiert haben mag, wird jetzt schamlos an den meistbietenden Ausländer verschachert, dem suggeriert wird, es lasse sich in diesen herrlichen Berglandschaften nicht nur herrlich Skifahren, sondern es seien eben auch hübsche Schneehäschen da. Und dieser Ausländer, der da die Swiss Tour absolviert, ist natürlich der Amerikaner, nicht nur weil er der Held des Tages, der Deutschenbezwinger ist, sondern vor allem auch weil er die härteste Währung hat. So wächst in der Nachkriegszeit aus der Filmbergschweiz der erhabenen Gefühle, der gesundmachenden, problembewältigenden Höhenluft, des trutzigen «Reduit» ganz natürlich die Postkartenfilmbergschweiz der Touristen-schleichwerbung heraus, die den Bergfilm der fünfziger Jahre prägt (siehe dazu den Aufsatz von Felix Aeppli) und die sich dann noch in vereinzelten Filmen der sechziger Jahre findet. Die schönen Gefühle sind jetzt etwas weniger gefragt, man denkt mehr ans Geld; soweit liegen die beiden Dinge gar nicht voneinander entfernt, wie man sieht.

Die Wende, der Versuch, alles ganz anders zu sehen, lässt lange auf sich warten. Erst Ende der sechziger Jahre finden sich erste Versuche, das Bergmotiv, das vollends zum Bergkitsch heruntergekommen ist, zu parodieren, so zunächst in Francis Reussers Vive la Mort (1969):

der film erzählt den bergluftumhauchten und mythologischen Werdegang von zwei empfindsamen und beunruhigenden menschen die am ende ihrer reise einen blutigen doppelmord begehen dessen offensichtliche notwendigkeit man ahnt es nicht genügen wird um sie vor den fallen und eisigen Verlockungen unserer konsumgesellschaft zu bewahren im weiteren deckt der film überschattet von diesen gewalttaten delikate gefühle auf sowie einige schöne landschaften welche die nahen und fernen freunde unseres kleinen aber nichtsdestotrotz reizenden landes mit Wohlgefallen erfüllen werden was auch immer in einer dramatischen szene ein gewisser adalbert wandelnde und auf der ganzen länge des filmes suspekte und moralische zweifelhafte maximen von sich gebende inkarnation des zivilen hoch-verrats über eben dieses land sagen mag edouard niermans und françoise prouvost beleben ohne frohmut diese morbide farce.

So schrieb damals «Cinema», einen Waschzettel der Produktion zitierend. Die Berge als Kitschzitat in einer «morbiden Farce», so weit war es also gekommen. Ähnliches konnte man im gleichen Jahr in Kurt Gloors Landschaftsgärtner (und im Jahr darauf in den Schönen Zeiten der Zürcher Cooperative Film Production) beobachten.

Gloors Landschaftsgärtner freilich waren mehr als das. per Film markierte (ausser den Elementen der Parodie) hauptsächlich den ersten Versuch in der gesamten Filmgeschichte der Schweiz, das Bergmotiv auch im Ernst von einer anderen Seite heranzugehen. Wie immer man auch das Resultat dieses Versuchs beurteilen mochte und mag, auf die längere Sicht betrachtet, das erweist sich eigentlich erst heute, war die Tatsache des Versuchs allein schon wichtig. Die Landschaftsgärtner waren zweifellos einer der ganz wenigen Schweizer Filme, die Veränderungen im öffentlichen Bewusstsein nicht nur angezeigt, begleitet, kommentiert, sondern effektiv ausgelöst hat. Die Berge als ein Ort, über den eine gewaltige, kommerzialisierte Kitschmythologie gelegt worden ist (an der das Kino, nebenbei gesagt, keinen geringen Anteil hat), hinter der sich aber die viel rauhere, unsentimentale Realität eines montan-ländlichen Proletariats und Subproletariats verbirgt.

Mit Ausnahme von Ernest und Gisele Ansorges D’un jour à l’autre (1973), der wieder ein neues Naturpathos von Befreiung und Gesundung durch Bergluft einführt, gehen seither die meisten wichtigen Schweizer Bergfilme direkt oder indirekt auf die Landschaftsgärtner zurück. Sibers Sage vom alten Hirten Xeudi (1973) und Kuerts Mulungu (1974) eher wieder durch Regression auf irrationale, der nationalen Tradition freilich entrückte Standpunkte, Murers Wir Bergler in den Bergen (1975) und, in beschränkterem Mass, Schochers Die Kinder von Furna (1975) durch eine direkte Weiterführung, Vertiefung und bis zu einem gewissen Grad auch Korrektur dessen, was Gloor aufgegriffen hatte.

So müsste denn also etwa die Antwort auf die Frage lauten, was in den vergangenen sechzig Jahren die Schweizer Filmemacher in den Schweizer Bergen gesucht haben: nämlich nacheinander die landschaftliche und sportliche Sensation, Exotik, die Theaterkulisse, Gesundung und Gottnähe, die Tiefe der Provinz am Ende der Welt, den Hort des Nationalen, den Exportartikel, das Kitschzitat, schliesslich und nach langem erst den Bergler selbst, den Eingeborenen sozusagen, den sie im Grunde übersehen hatten vor lauter Begeisterung über die Schönheit der Landschaft oder aber in jene Folklore eingeteilt, die eine Fiktion der Unterländer ist.